通夜の受付 受け答えの挨拶例と対応マニュアル

通夜の受付は遺族の一員として参列者を迎える大切な役割です。しかし急に受付を任されて戸惑う方や、何をどう話せばよいのか不安になる方も多いのではないでしょうか。「通夜 受付 受け答え」と検索される方の多くは、丁寧な言葉遣いや基本的な流れ、失礼のない挨拶例を知りたいと感じています。

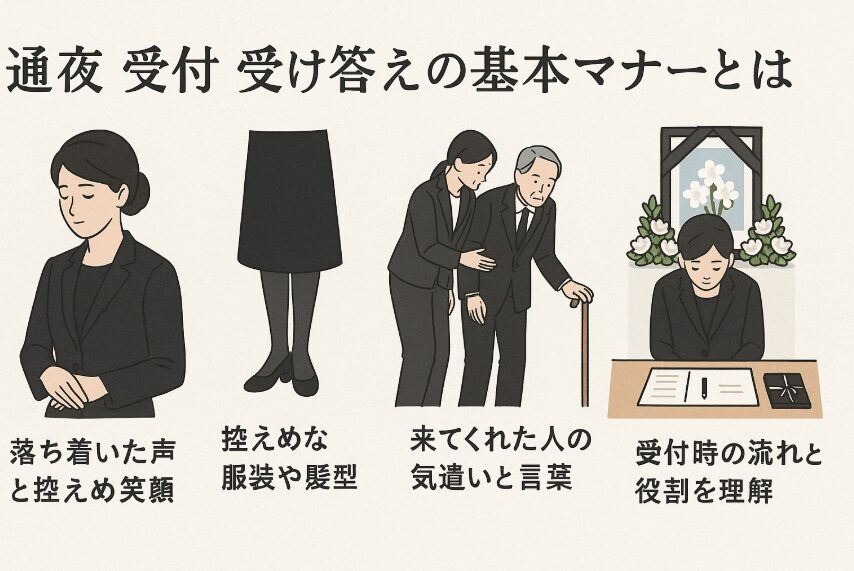

本記事では、「通夜 受付 受け答えの基本マナーとは」をはじめ、「通夜の受付での適切な挨拶とお悔やみの言葉」「通夜に来てくれた人への声かけ・配慮すべき言葉」など、受付時に役立つ情報を詳しく解説しています。

初めての方でも迷わず対応できるよう、わかりやすく丁寧に解説していますので、ぜひ参考にしてください。

通夜の受付 受け答えの基本と正しいマナー

- 通夜 受付 受け答えの基本マナーとは

- 通夜の受付での適切な挨拶とお悔やみの言葉

- 通夜に来てくれた人への声かけ・配慮すべき言葉

- お通夜の受付で言うべきセリフ・例文集

- 通夜受付のやり方・流れと役割を解説

- 通夜 受付 受け答えで失礼がないための準備と対応

- 通夜 受付 頼まれたときの心構えと準備

- 通夜受付の担当を頼まれたときの対応

- 通夜 受付 返礼品の正しい渡し方とタイミング

- 親族や孫が受付をする場合の挨拶・マナー

- 受付時の関係別対応(親族・孫)

受け答えの基本マナーとは

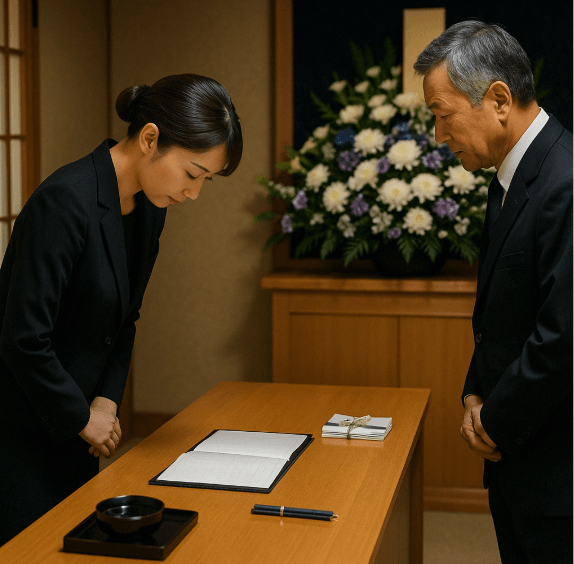

受付係として守るべき基本は低めのトーンで落ち着いた声を使い、丁寧に言葉をかけることです。大声やフレンドリーすぎる話し方は場にそぐわないため避けましょう。また笑顔も控えめにし相手の表情に合わせた応対が望ましいとされています。服装に関してもマナーがあり、男女ともに黒や濃紺などの落ち着いた色合いの喪服を着用するのが基本です。女性の場合はヒールが高すぎない靴を選び、派手なアクセサリーやネイル香水は控えるようにしましょう。髪型もすっきりとまとめ、清潔感を意識することが大切です。

香典の受け取り方にも注意が必要です。香典は必ず両手で受け取り、「お預かりいたします」と一言添えるようにしましょう。「ありがとうございます」は一見丁寧に思えますが、香典が「悲しみの気持ち」を表すものであることを踏まえると、使用を控えた方が無難とされています。芳名帳や芳名カードの記入をお願いする際には「恐れ入りますが、こちらにご記入をお願いいたします」など柔らかい言い回しを選びましょう。形式的に聞こえる表現よりも、相手を思いやる気持ちが伝わる言葉が望まれます。

このように、通夜の受付では単なる作業として対応するのではなく、故人とご遺族への敬意と、参列者への配慮をもって接する姿勢が最も重要です。

<参照>:一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 冠婚葬祭マナー (2024年10月24日)

通夜後の食事の席でも受付の対応が必要になることがあります。そうした場面のマナーについてはこちらで解説しています。

➡通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説

受付での適切な挨拶とお悔やみの言葉

通夜の受付に立つ際には参列者と最初に言葉を交わす立場となるため、挨拶の内容には特に注意が必要です。受付の挨拶は形式にとらわれすぎずとも感謝と丁寧さが伝われば問題ありません。言い換えれば定型文にこだわらず、落ち着いて誠実に対応することが最も大切です。

基本的な挨拶の例としては「本日はご多用の中お越しいただき、誠にありがとうございます」がよく使われます。これは相手に対する敬意と感謝の気持ちを同時に表せるため、多くの場面で適しています。また雨天や猛暑といった天候に応じて「足元の悪い中をありがとうございます」「暑い中お越しいただき感謝申し上げます」といった配慮の言葉を添えると、相手に安心感を与えることができます。一方、弔問客の側から「ご愁傷さまです」「お悔やみ申し上げます」といった言葉があった場合には、遺族の代理として感謝の意を返す必要があります。ここでは「恐れ入ります」「お心遣いありがとうございます」と返すことで、場の雰囲気を損なわずに対応できます。

また、仏教用語である「ご冥福」や「成仏」といった表現は、キリスト教や神道の葬儀では避けた方がよいとされます。宗派が分かっている場合には、それに合った表現を選ぶようにするとより丁寧です。受付の場面では短い言葉でのやりとりが多くなりますが、その中でも思いやりのある表現を心がけることで、弔問客に安心してもらえる受付が実現できます。

受付に立つと、通夜の開始時刻や式次第を聞かれることもあります。通夜の時間設定に関してはこちらが参考になります。

➡通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報

通夜に来てくれた人への声かけ・配慮すべき言葉

参列者に対しては「本日はお忙しい中、誠にありがとうございます」と伝えるのが基本です。この一言には、わざわざ時間を割いて足を運んでくださった方への感謝の気持ちが込められています。また、天候が悪い日には「足元の悪い中をありがとうございます」、遠方からの来訪であれば「ご遠方より恐縮です」など状況に応じた一言を添えると印象がよくなります。

注意すべき点として、参列者が香典を差し出す際に「ご霊前にお供えください」といった表現があった場合、受付としては「お預かりいたします」と一礼して受け取るのが丁寧な対応です。ここで「ありがとうございます」と言っても間違いではありませんが、ためらわれる場合には無理に使わず別の丁寧な表現に置き換えても差し支えありません。また配慮が必要なのは高齢者や身体に不自由のある方小さなお子さまを連れた方などへの案内時です。芳名カードの記入が困難そうな場合には「お名前はこちらで代筆いたしましょうか」と一声かける、段差がある場所であれば「こちらに手すりがございます」など、相手の立場に立った気遣いが重要です。

このように通夜に訪れてくださった方に対しては、状況に応じた柔軟な対応と温かみのある声かけを心がけることが、受付係としての役割を果たす大きなポイントになります。

服装に迷った際には、ジーパンなどカジュアルな服装は避けましょう。詳しくはこちらの記事で確認できます。

➡納棺の服装にジーパンはNG?厳粛な場にふさわしいマナーとは

お通夜の受付で言うべきセリフ・例文集

お通夜の受付では、弔問に来てくださった方々と直接やり取りを行います。言葉選びを間違えると、遺族の印象にも影響を与えるため、セリフや受け答えには注意が必要です。ここでは、受付で使える具体的なセリフと、場面に応じた表現例をご紹介します。

| 場面 | 適切な言葉例 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| 受付での基本挨拶 | 「本日はご多用のところ、お越しいただきありがとうございます」 | 敬意と感謝を込めた定番フレーズ |

| 天候や状況への配慮 | 「足元の悪い中、ありがとうございます」 「お暑い中お越しくださり、恐縮です」 | 天候などに合わせて一言添えるとより丁寧な印象に |

| 記帳のお願い | 「恐れ入りますが、こちらにご住所とお名前をご記入ください」 | 香典返しのために必要と一言添えると親切 |

| 香典を受け取るとき | 「お預かりいたします」 「恐れ入ります」「お気持ち、ありがとうございます」 | 両手で丁寧に受け取るのが基本。「ありがとうございます」もマナー違反ではない |

| 返礼品を渡すとき | 「こちらをお持ちください」 「会葬のお礼でございます」 | 感謝の気持ちを言葉にして手渡し |

| 引換券がある場合 | 「お帰りの際にこちらの券と引き換えでお渡しいたしますので、どうぞお持ちください」 | 返礼品と引換券の流れを丁寧に説明 |

どの場面においても、簡潔でわかりやすい言葉を意識しながら、相手の気持ちに寄り添った対応を心がけることが大切です。

受付業務と並行して供花の対応を求められる場合もあります。供花の範囲と手配の注意点はこちら。

➡供花:会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

受付のやり方・流れと役割を解説

受付係は通夜開始の30分〜1時間前には会場に到着するのが一般的です。受付台には筆記具、芳名帳(または芳名カード)、香典受け、返礼品や引換券などを準備しておきます。式場スタッフから、トイレや喫煙所、クロークなどの施設の位置も確認しておきましょう。

受付の基本的な流れは、「挨拶 → 記帳案内 → 香典受け取り → 返礼品対応 → 会場案内」となります。参列者が訪れたらまずは感謝の言葉でお迎えし芳名帳への記帳を促します。その後、香典を両手で丁寧に受け取り返礼品や引換券を渡す場合は忘れずに対応します。最後に「式場はこちらになります」と、落ち着いた口調で案内しましょう。

また、香典の取り扱いにも注意が必要です。基本的には開封せずに会計係へまとめて渡すことが望ましく、香典の数と芳名帳の記載を照らし合わせて確認しておくと後の集計がスムーズです。受付業務は分担されることも多く、記帳係、香典係、返礼品係などに役割を分けて対応する場合もあります。混雑時は特にチームでの連携が重要になります。

通夜の受付で困るのが香典の扱いです。不祝儀袋の選び方もこちらで解説しています。➡不祝儀袋をダイソーで選んでも失礼にならない知識

通夜の受付 受け答えで失礼がないための準備と対応

通夜の受付で失礼がないようにするためには、事前の準備と心構えが非常に重要です。受付係は故人や遺族の代理として弔問客と接する立場であるため、どのような言動にも細心の注意を払う必要があります。

香典辞退の場合は入口や受付に案内を掲示しておくと弔問客が迷わずに済みます。名刺だけを出される方代理で香典を持参された方への対応なども、あらかじめ決めておくと慌てずに済みます。

このように、通夜の受付では心遣いのある対応と準備が鍵となります。すべての参列者が穏やかな気持ちでお別れの場を迎えられるよう、礼節と配慮をもって接することが大切です。

受付を行う部屋が自宅の一室になる場合もあります。自宅安置に関する不安を軽減するための記事はこちらです。

➡遺体安置を自宅で行う際の怖い気持ちを軽減する心得

受付を頼まれたときの心構えと準備

通夜の受付を頼まれた際には突然のことで戸惑うかもしれません。しかし基本的な心構えと事前の準備を知っておくことで落ち着いて対応することができます。受付係は弔問客にとって最初に接する「遺族側の代表」としての役割を果たすことになるため、丁寧な応対と落ち着いた振る舞いが求められます。

まず心構えとして大切なのは、受付は故人や遺族の気持ちを代弁する立場であるという自覚を持つことです。香典を受け取る、芳名帳に記帳を案内する、返礼品を渡すなどの実務的な動作もありますが、何よりも「丁寧に迎える」という姿勢が基本です。また、心がけておきたいのが「私語を控える」「笑顔は控えめに」「葬儀にふさわしくない言葉は使わない」といった点です。重ね言葉(例:重ね重ね、ますます)、直接的な死の表現(例:死ぬ、四、九)などは避けるようにしてください。

受付を頼まれることは名誉なことであり、喪主や遺族からの信頼を得て任される重要な役割です。自信がなくても事前にポイントを押さえておけば、当日も落ち着いて対応できるでしょう。

受付で対応する方も、式の流れを一通り把握しておくと安心です。出棺時の対応はこちらが参考になります。

➡出棺:見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備

受付担当を頼まれたときの対応

通夜の受付を担当することになった場合どのような対応が求められるかを事前に理解しておくことで、当日も慌てずに対応できます。受付係の仕事は単に形式的な業務をこなすだけでなく、弔問客への「最初のおもてなし」として重要な役割を果たします。

まず、受付の担当になったら確認すべきは「誰が受付を担当するか」「どのような分担があるか」という点です。規模が大きな通夜であれば記帳係、香典受け取り係、返礼品係など、複数人で対応することが一般的です。自分がどの役割を担うのか事前に葬儀社または喪主に確認しておきましょう。また、対応中には参列者の立場を考えた声かけが大切です。その場に合った言葉で迎えることで、丁寧な印象を与えることができます。

このように、通夜受付の担当になった際は、挨拶・記帳案内・香典の受け取り・返礼品の渡しなどを冷静かつ丁寧に行うことが求められます。決して難しい仕事ではありませんが状況に応じた柔軟な対応と配慮が、参列者にとって心地よい葬儀の印象を残す鍵となります。

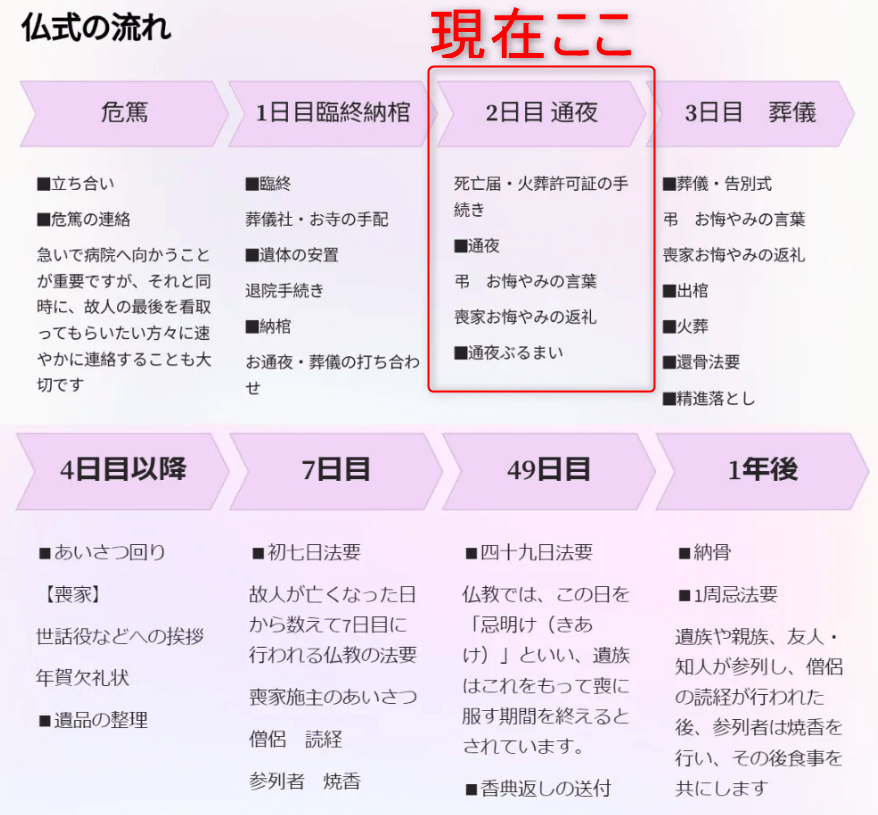

通夜の受付での対応に迷ったときは、葬儀全体の流れを把握しておくと安心です。お葬式の全体像については、こちらの記事で詳しく解説しています。

➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

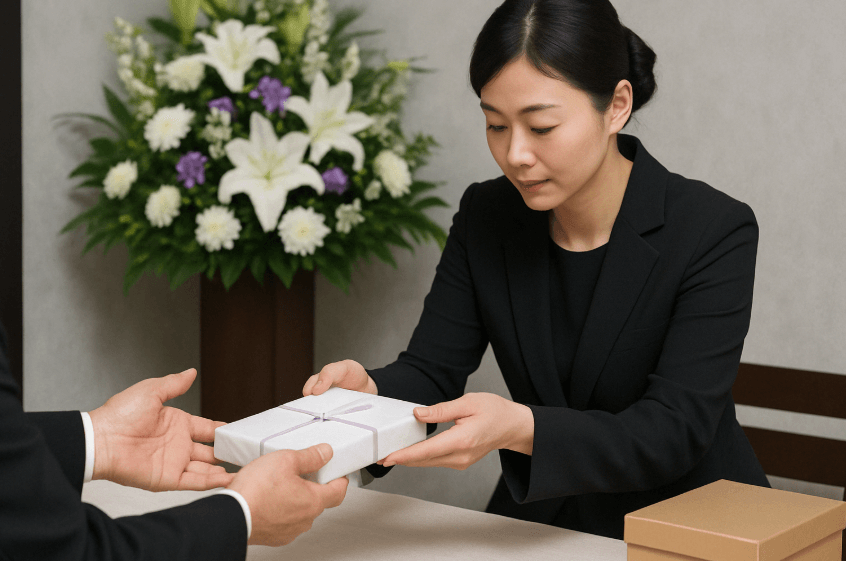

返礼品の渡し方とタイミング

通夜の受付では、香典を受け取った方に対して「返礼品(会葬御礼品)」をお渡しすることがあります。返礼品の渡し方とタイミングには地域差や式場ごとのルールがありますが、基本的なマナーを理解しておくことで、丁寧かつスムーズな対応が可能になります。

返礼品をお渡しするタイミングは主に以下の3パターンです。

- 受付時に香典と引き換えに渡す形式

- 焼香後に別のカウンターで渡す形式

- 引換券を配布し、式終了後にまとめて渡す形式

それぞれの方式にはメリットと注意点があります。受付時に渡す方法は手間が省けますが、混雑時にはミスや混乱が生じやすいため、事前に十分な人員配置が必要です。焼香後に渡す形式は比較的スムーズですが、引換券を渡し忘れると混乱につながります。どの方法であっても「渡し忘れ防止」の工夫が欠かせません。

なお、香典が連名や代理で持参された場合には、返礼品の数をどうするか判断に迷うことがあります。この場合は「何名様分でしょうか」とその場で確認し必要に応じて数を調整します。このように返礼品の正しい渡し方は受付対応の中でも失礼のない振る舞いが求められる場面の一つです。丁寧な声かけと状況に応じた柔軟な対応によって、弔問客に対する感謝の気持ちをきちんと伝えることができます。

受付の準備と並行して、葬儀後に必要な手続きや香典返しなどの対応も求められます。詳しい流れについては、以下の記事で確認しておくと安心です。

➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

親族や孫が受付をする場合の挨拶・マナー

通夜の受付を親族や孫が務めることはよくありますが、その際は「遺族の立場」で対応するという意識を持つことが何よりも大切です。親しい関係だからこそ感情が入りやすい場面でもありますが、受付では落ち着いた態度と丁寧な言葉遣いを意識しましょう。

まず、受付での基本的な挨拶は他の立場の人と変わりません。「本日はお忙しい中、お越しいただきありがとうございます」と伝えるのが基本です。親族としての立場であっても必要以上に丁寧になりすぎたり、個人的な話を交えたりするのは控えましょう。挨拶は簡潔に表情は控えめにすることで受付としての品位が保たれます。孫が受付を担当する場合には、まだ若く礼儀に不慣れなこともあるかもしれません。その場合でも「ご記帳をお願いいたします」「香典をお預かりいたします」など、基本的なフレーズをあらかじめ練習しておくことで、安心して対応できるようになります。

親族や孫が受付をする場合は立場に甘えることなく、むしろより慎重に振る舞うことが必要です。遺族の一員として参列者に誠実に接することで、故人への感謝と敬意を形にすることができます

受付を担当する際は、親族の関係性や席順の知識も役立ちます。

葬儀における配席の基本とマナーは、こちらの記事で詳しく解説しています。

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

Q&A

通夜の受付に関しては、経験が少ない方にとって不安や疑問が多い場面です。ここでは、実際によくある質問をQ&A形式でまとめました。基本的なマナーや対応のポイントを押さえることで、急な依頼にも落ち着いて対応できるようになります。

Q1. 通夜の受付では、最初に何と言えばよいですか?

受付での最初の挨拶は、「本日はお忙しい中、お越しいただきありがとうございます」が基本です。状況によっては「足元の悪い中を…」「ご遠方より…」など、一言添えると丁寧な印象になります。言葉は形式にとらわれすぎず、感謝の気持ちを伝えることを意識しましょう。

Q2. 香典はどのように受け取ればよいですか?

香典は必ず両手で受け取り、「お預かりいたします」と一言添えるのが礼儀です。「ありがとうございます」と言ってもマナー違反ではありませんが、ためらう場合は無理に使わず、「恐れ入ります」などの柔らかい表現でも問題ありません。

Q3. 受付では笑顔で応対したほうがよいですか?

基本的には控えめな笑顔が望ましいとされます。明るすぎる表情や笑い声は場にそぐわないため、落ち着いた雰囲気を保ちつつ、相手に安心感を与えるような柔らかな表情を心がけるとよいでしょう。

Q4. 忌み言葉はどこまで気にするべきですか?

「重ね重ね」「再び」「ますます」などの繰り返し言葉や、「死」「四」「九」など不吉とされる言葉は、なるべく避けるようにしましょう。完璧に避けるのは難しいかもしれませんが、意識して丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。

Q5. 香典を辞退している場合、どう伝えればいいですか?

香典辞退の場合は、受付に案内文を掲示するほか、個別に「ご厚志はご辞退させていただいております。お気持ちだけありがたく頂戴いたします」と丁寧に伝えましょう。相手を傷つけない言い回しを意識するのがポイントです。

Q6. 名刺だけ持参された方への対応は?

名刺のみを渡された方には、「お心遣いありがとうございます。こちらでお預かりいたします」と言って受け取るのが適切です。名刺は記帳と同様に、誰が弔問に来られたかを記録する役割も果たします。

Q7. 子どもや高齢者にはどのように対応すればよいですか?

小さなお子さま連れや、高齢の方、身体の不自由な方には特に配慮が必要です。たとえば、「ご記帳はこちらで代筆いたしましょうか」や「足元にご注意ください」といった声かけをすることで、相手に安心してもらえます。

Q8. 代理で香典を持参された場合、どうすればいいですか?

代理で香典を持参された場合は、「どなた様からのお預かりでしょうか」と確認し、芳名帳にその方のお名前を記録していただくようにします。返礼品の手配や香典返しの対象者の管理に関わるため、正確な情報を残すことが重要です。

Q9. 受付の対応だけでなく、お葬式の流れ全体も知っておきたいのですが?

A. 通夜や葬儀の各ステップ、喪家としての役割など、全体の流れを把握したい方にはこちらの記事がおすすめです。

➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

このように、通夜の受付では状況に応じた対応力が求められます。不安な場合でも、あらかじめよくある質問と答えを知っておけば、落ち着いて適切に対応することができるでしょう。

通夜の受付 受け答えで大切なマナーと対応のまとめ

記事のポイントをまとめます。

- 受付では遺族の代理として丁寧かつ落ち着いた応対を心がける

- 声のトーンは低めで、穏やかな話し方を意識する

- 挨拶は「お忙しい中ありがとうございます」など感謝を伝える言葉を使う

- 香典は必ず両手で受け取り「お預かりいたします」と添える

- 「ありがとうございます」は香典には使わないほうが無難な場合もある

- 記帳案内は「恐れ入りますがこちらにご記入ください」と丁寧に伝える

- 忌み言葉(重ね重ね、ますますなど)は極力避ける

- 宗教によって使わない方がよい言葉があるため配慮が必要

- 高齢者や身体の不自由な方には状況に応じた配慮をする

- 香典辞退の場合は掲示とやわらかな口頭説明を併用する

- 受付係は会場内施設の場所を事前に把握しておくべき

- 返礼品は地域や形式によって渡し方とタイミングを確認しておく

- 名刺のみや代理持参の香典は記録と確認の対応が重要

- 受付担当は服装や髪型にも清潔感と控えめな印象を意識する

- 心構えとして受付は遺族の代表という意識で丁寧に対応する