六曜はくだらない文化?若者の考え方と社会の変化

.webp)

六曜という言葉を聞いたことがありますか?。「大安」「仏滅」「先勝」など、カレンダーに記載されている六つの区分を指し、特に結婚式や葬儀などの行事で意識されることが多いです。しかし、現代において六曜を気にすることにどれほどの意味があるのか、疑問を抱く人も増えています。「六曜はくだらない」と考える人もいれば、長年の風習として受け入れる人もおられます。

本記事では、六曜の歴史や由来、決め方を詳しく解説し、現代における六曜の影響や考え方の変化を探っていきます。

六曜はくだらない?その歴史と根拠を検証

.jpg)

- 六曜はくだらない?その歴史と根拠を検証

- 六曜とは何か?(歴史・由来・成り立ち)

- 六曜はどこから来たのか?

- 六曜が広まった理由とは?

- 六曜ってそもそもどうやって決まったの?

- 六曜の信憑性はあるのか?(科学的根拠・迷信かどうか)

- 六曜はくだらない風習?現代の考え方と今後の影響

- 六曜の意味と各日の特徴(一覧)

- 六曜を気にするのは時代遅れ?

- 六曜を気にする人はどんな人?

- 六曜と結婚式・葬式(行事への影響)

- 六曜の最悪の日とは?(仏滅における仏教の関係)

- 六曜の風習は日本だけなの?

- 六曜の未来と今後の社会との関わり

- 六曜に関するQ&A

六曜とは何か?(歴史・由来・成り立ち)

六曜(ろくよう)は、日本の暦における占いの一種で、「大安」「仏滅」「先勝」「友引」「先負」「赤口」の6つの日が順番に巡る仕組みを持っています

これらは古くから吉凶判断の指標とされ、特に結婚式や葬儀などの場面で意識されることが多いです。六曜の起源には諸説ありますが、もともとは中国の占術の影響を受けていると考えられています。

日本では鎌倉時代から南北朝時代にかけて記録が見られますが、一般庶民に広まったのは江戸時代以降です。江戸時代には暦に六曜が記載されるようになり、庶民の生活にも浸透しました。その後、明治時代には政府の政策により一時的に暦から排除されましたが、庶民の強い要望によって復活し現在に至っています。六曜は単なる占いとしてだけでなく、日本の文化や風習の一部として長く受け継がれてきたものなのです。

「供花の手配や香典の扱いなど、葬儀に関わる対応は細かいマナーが多く、全体の流れを把握しておくことが大切です。会社として対応する場合も、基本的な葬儀の段取りを知っておくと安心です。詳しくは下記のガイドをご参照ください。」➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

六曜はどこから来たのか?

六曜の起源は中国にあるとされており、そのルーツは「六壬時課(りくじんじか)」という占いにあると言われています。六壬時課は、戦いや政治判断の際に用いられた占術で、特定の時間帯ごとの吉凶を占うものです。これが日本に伝わる過程で「日ごとの運勢を占う」形に変化し、六曜となりました。

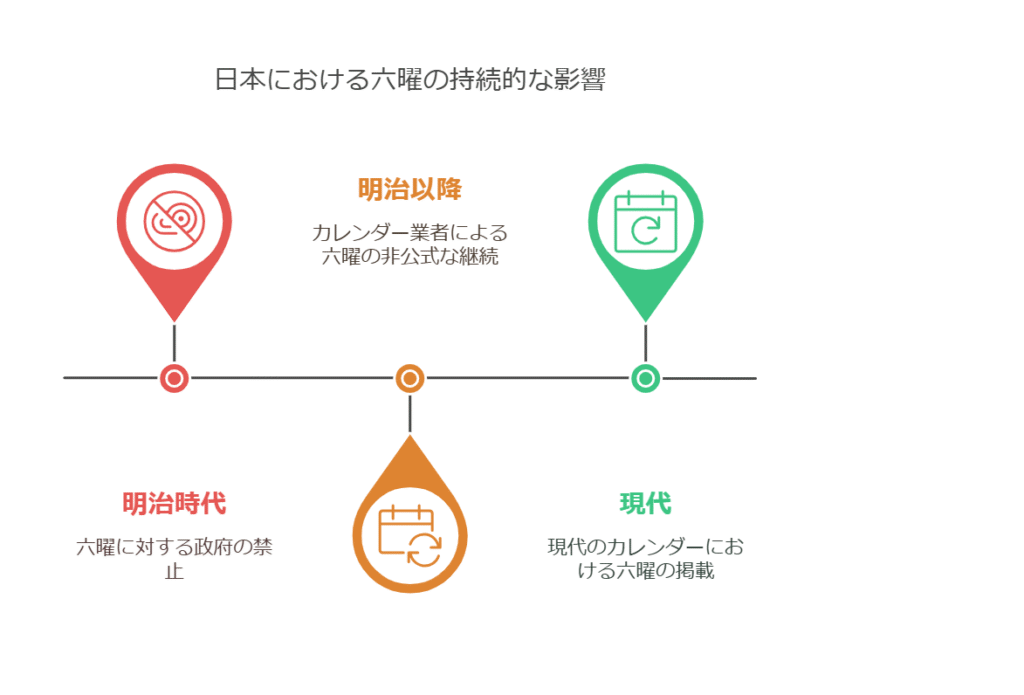

明治時代には「迷信的なもの」として政府により一時禁止されましたが、六曜を重視する庶民の抵抗により復活しました。そのため、六曜は元々海外から伝わったものの、現在の形は日本独自の文化として定着しているのです。

「供花の手配と同じく、葬儀に参列する際は席順や立ち振る舞いにも注意が必要です。とくに会社関係者や親族として出席する際のマナーを確認しておくと安心です。」

➡【葬儀の席順】嫁の位置が持つ意味と配慮

六曜が広まった理由とは?

六曜が日本で広まった理由はいくつかありますが、最も大きな要因の一つは江戸時代の印刷技術の発展です。暦に六曜が記載されるようになり、庶民の間でも日常生活の指針として利用されるようになりました。

さらに、六曜が根付いたもう一つの理由は、冠婚葬祭での活用です。結婚式は「大安」、葬儀は「仏滅を避ける」などの慣習が生まれ、今でもこの影響は残っています。こうした風習は、六曜が単なる占いを超えて、社会習慣の一部となる要因になりました。

また、明治時代には一度六曜が政府によって禁止されたものの、庶民の需要が根強く、暦業者が独自に六曜を記載し続けました。その結果、六曜は正式に復活し、現在も日本のカレンダーや手帳に記載されるほどの影響力を持ち続けているのです。

「現代では形式にとらわれない葬儀のスタイルを選ぶ方も増えています。供花の在り方にも影響する現代的な供養の考え方について、詳しくはこちらの記事で解説しています。」

➡葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

六曜ってそもそもどうやって決まったの?

六曜の仕組みは、単なるランダムなものではなく、一定の規則に基づいて決められています。現在一般的に使われている六曜の並びは、旧暦(太陰太陽暦)の日付を基にした循環システムに従っています。具体的には、旧暦の毎月1日に割り当てられる六曜が決まっており、それを基六曜は、単なるランダムなものではなく、一定の法則に基づいて決められています。現在使われている六曜の並び順は、旧暦(太陰太陽暦)を基準にしたローテーション方式を取っています。

具体的には、旧暦の毎月1日には決まった六曜が割り当てられており、それを基準に日ごとに順番が巡る形になっています。そのため、毎年新暦のカレンダーと照らし合わせると六曜の日付がズレることがあります。このルールに従い、六曜は以下のように決まります。

- 旧暦1月・7月の1日:「先勝」

- 旧暦2月・8月の1日:「友引」

- 旧暦3月・9月の1日:「先負」

- 旧暦4月・10月の1日:「仏滅」

- 旧暦5月・11月の1日:「大安」

- 旧暦6月・12月の1日:「赤口」

これらが一定のルールに従って循環することで、六曜の配列が決まる仕組みになっています。

「六曜を気にしない人が増える中でも、親族間での配慮は必要です。家族葬を検討している方はこちらの記事も参考になります。」

➡通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説

六曜の信憑性はあるのか?(科学的根拠・迷信かどうか)

以下の情報を分かりやすく表にまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 六曜の信憑性 | 科学的根拠がないため、運勢への影響は考えにくい |

| データの有無 | 六曜と運勢の相関を示すデータは存在しない |

| 決定方法 | 旧暦のローテーションによる単純な計算で決定 |

| 天体運行との関係 | 地球や宇宙の運行とは無関係 |

| 文化・宗教的観点 | 日本独自の文化であり、仏教や神道の正式な教えではない |

| 仏滅の由来 | 仏教とは無関係であり、経典にも記載がない |

| 結論 | 六曜は科学的根拠のない慣習的な信仰であり、迷信の要素が強い |

この表は、六曜の信憑性に関する論点を整理し、理解しやすくするために作成しました。六曜の信憑性を検証するには、まず「六曜がどのように吉凶を決めているのか?」という仕組みを理解する必要があります。

これは、六曜の吉凶が自然現象や統計的なデータに基づいて決められたものではなく、あくまでも占いの一種であるためです。現代の科学の観点から考えると、六曜の信憑性を裏付けるデータは一切ありません。

しかし、そのような相関関係を示すデータは存在しません。これは、六曜が個々の運勢に影響を与えているのではなく、単なる慣習的な信仰にすぎないことを示しています。

また、六曜の吉凶を決める法則自体が、旧暦のローテーションによるものであることも信憑性を疑わせる要因です。もし六曜が本当に運勢を左右するのであれば、地球や宇宙の天体運行に影響されるべきですが、六曜はそれとは無関係に、単純な計算によって決められています。つまり、科学的に見れば、六曜が未来の出来事に影響を与えるとは考えにくいのです。

さらに、六曜が信憑性を持つかどうかは、文化や宗教の観点からも考える必要があります。六曜は日本で独自に発展した文化であり、仏教や神道の正式な教えには含まれていません。例えば、「仏滅」という名称から「仏教と関係がある」と思われがちですが、実際の仏教経典には六曜に関する記述はなく、宗教的な根拠も存在しません。これも、六曜が迷信にすぎないことを裏付ける要素の一つです。

「現代では、合理的な考え方が重視され、宗教的な伝統よりも個人の選択が尊重されるようになっています。これは、葬儀の形式自体が簡素化される傾向とも共通しています。」 ➡ 【直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法】

六曜はくだらない風習?現代の考え方と今後の影響

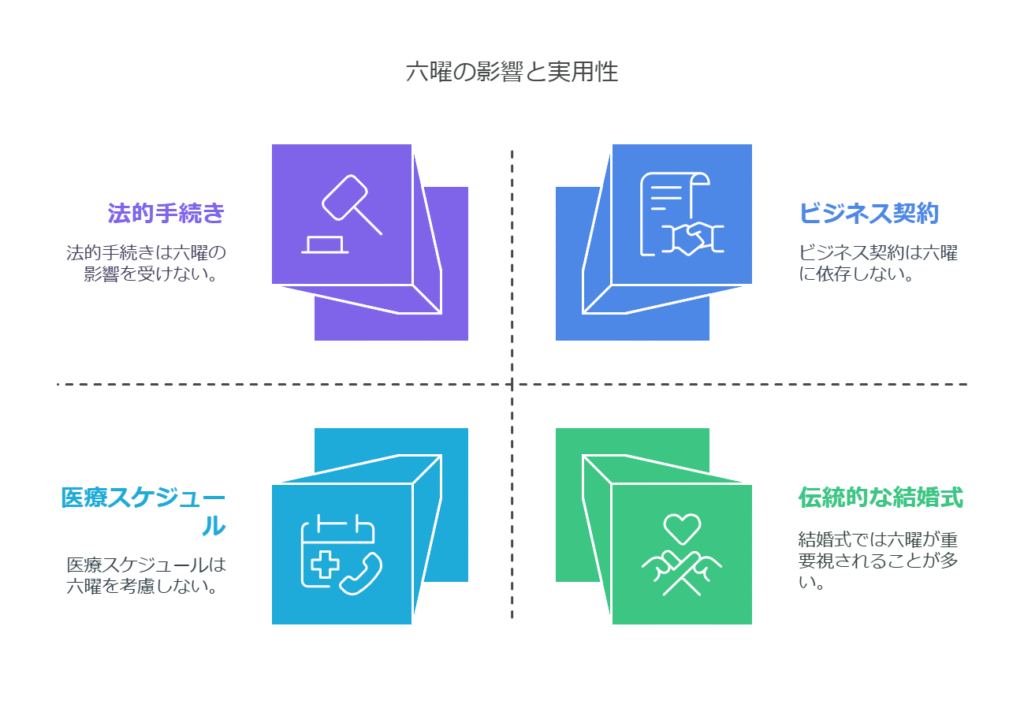

六曜を「くだらない」と感じるかどうかは、人によって意見が分かれるところです。現代社会において、六曜の重要性は徐々に薄れてきており、特に若い世代では「六曜を気にしない」という人が増えてきています。これは、合理的な考え方が広まったことで、運勢や占いに依存する習慣が減少していることが一因でしょう。

例えば、ビジネスの場面では、契約の日取りを決める際に「大安だから良い」「仏滅だから避けよう」といった考え方はほとんどされません。企業の意思決定は、業務の都合や市場の状況に基づいて行われるため、六曜を基準にする必要がないからです。

一方で、六曜は完全に無意味なものとも言い切れません。なぜなら、六曜は単なる占いではなく、日本の文化の一部として長年受け継がれてきたものだからです。特に結婚式や葬儀などの伝統的な行事では、六曜を考慮する人が一定数存在します。例えば、結婚式の日取りを決める際には「大安」を選び、葬儀では「友引」を避けるといった風習が今も根強く残っています。これには、単なる運勢の問題ではなく、親族や周囲の意向を尊重するという側面もあります。

「六曜を気にする習慣が減少するのと同様に、通夜や葬儀の形式も簡略化されるケースが増えています。」

➡ 【一日葬】焼香のみで失礼にならない参列のポイント

六曜の意味と各日の特徴(一覧)

六曜は、日本の暦において吉凶を判断するために用いられてきた占いの一種であり、「先勝(せんしょう)」「友引(ともびき)」「先負(せんぶ)」「仏滅(ぶつめつ)」「大安(たいあん)」「赤口(しゃっこう)」の6つの日が循環する仕組みになっています。これらの名称は、もともと中国の占星術に由来し、日本に伝わった後、独自の解釈が加えられて現在の形となりました。それぞれの六曜が持つ意味や特徴について詳しく見ていきましょう。

先勝(せんしょう/せんがち)

「先んずれば即ち勝つ」という意味を持ち、午前中が吉、午後は凶とされています。急いで物事を進めると良い日とされており、特に契約や勝負事には良いとされます。一方で、午後に行動を起こすことは避けるべきとされています。

友引(ともびき)

「友を引く」という意味があり、祝い事には良いが、葬儀には不向きとされています。現代でも「友引の日に葬式を行うと、故人が友をあの世へ連れて行く」と考えられているため、火葬場が休業することが多いです。一方で、結婚式やお祝いごとには適しているとされています。

先負(せんぶ/せんまけ)

「先んずれば即ち負ける」という意味を持ち、午前中は凶、午後は吉とされています。急ぐことは避け、慎重に物事を進めるのが良い日とされています。特に重要な決断や交渉は午後に行うと良いとされます。

仏滅(ぶつめつ)

「物がすべて滅する」という意味を持ち、六曜の中で最も凶の日とされています。結婚や新規事業の開始、契約ごとなどには避ける傾向があります。ただし、近年では「仏も滅するほどの大吉日」と解釈する考え方もあり、仏滅にこだわらずに行事を行う人も増えています。

大安(たいあん)

「大いに安し」という意味を持ち、六曜の中で最も吉の日とされています。結婚式、引っ越し、開業など、あらゆることに適しているとされるため、人気のある日です。特に結婚式場などでは、大安の日は予約が埋まりやすい傾向にあります。

赤口(しゃっこう/せきぐち)

「赤舌日(しゃくぜつにち)」という厄日の流れを汲んでおり、災厄に見舞われやすいとされています。ただし、正午(11時~13時)のみ吉とされるため、縁起を担ぐ場合はこの時間帯に重要な予定を組むこともあります。

このように、六曜はそれぞれ異なる意味を持ち、特定の時間帯によって吉凶が変わるという特徴があります。しかし、現代では科学的な根拠がないことから、あまり気にしない人も増えつつあります。

<参照>:国立国会図書館 日本の暦 吉凶を表す言葉①六曜(2024年10月24日)

「若い世代の感覚では“形式より気持ち”が大切にされます。喪服のマナーも柔軟に考える方はこちらへ。」 ➡喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法

六曜を気にするのは時代遅れ?

六曜を気にすることが「時代遅れ」かどうかは、人それぞれの価値観によります。しかし、近年では六曜を重視しない傾向が強まっているのは事実です。

特に、若い世代の間では、六曜を考慮せずに結婚式の日取りを決めたり、仕事の契約を進めたりするケースが増えています。これは、合理的な考え方が浸透し、縁起よりも実用性を重視する風潮が広まっているためと考えられます。

また、国際的に見ると、六曜を重視するのは日本や一部の地域に限られており、多くの国では日付の吉凶を考慮する文化は見られません。こうした点を考えると、「六曜を気にする必要はない」という意見が増えていくのも自然な流れでしょう。

また、六曜を意識することで、日本の伝統文化に触れる機会になるという側面もあります。そのため、六曜を完全に否定するのではなく、「縁起を担ぐ一つの要素」として柔軟に受け止めることが大切ではないでしょうか。

このように、六曜を気にするかどうかは個人の価値観によるものの、社会全体としては重視しない方向に進んでいるのが現状です。実際の選択においては、六曜だけにこだわらず、実用性や周囲の意向も踏まえて判断するのが賢明だと言えるでしょう。

「形式にこだわらず実用的な選択をする傾向は、不祝儀袋の選び方にも表れています。」 ➡ 【不祝儀袋をダイソーで選んでも失礼にならない知識】

六曜を気にする人はどんな人?

六曜を気にする人は、主に年配の世代や伝統を重視する人々に多い傾向があります。特に、結婚式や葬儀などの人生の節目となる行事では、六曜を考慮する人が少なくありません。

これは、長年の風習として六曜を取り入れてきた文化の影響が大きいと考えられます。例えば、結婚式の日取りを決める際に「大安を選ぶべき」と考える親や親族は少なくなく、若い世代が「六曜を気にしなくていい」と思っていても、周囲の意向で考えざるを得ない場面もあります。

また、ビジネスにおいても、六曜を意識するケースがあります。特に、不動産業や建設業などでは、契約や引っ越しの日取りを大安に合わせることが多いです。これは、顧客側が六曜を気にするため、企業もそれに合わせて対応する必要があるためです。同様に、結婚式場や神社などの予約状況も六曜によって左右されることがあり、特定の日が人気になる傾向が見られます。

例えば、結婚式の日取りを決める際に、六曜よりも会場の空き状況やゲストの都合を優先するカップルが増えており、ビジネスの場でも「実務的な判断」を重視する企業が増えているのが現状です。

「葬儀の価値観が多様化している今、戒名に関する悩みも増えています。一文字戒名でお悩みの方はご参考ください。」

➡戒名が一文字だけで悩む人へ解決策を提案

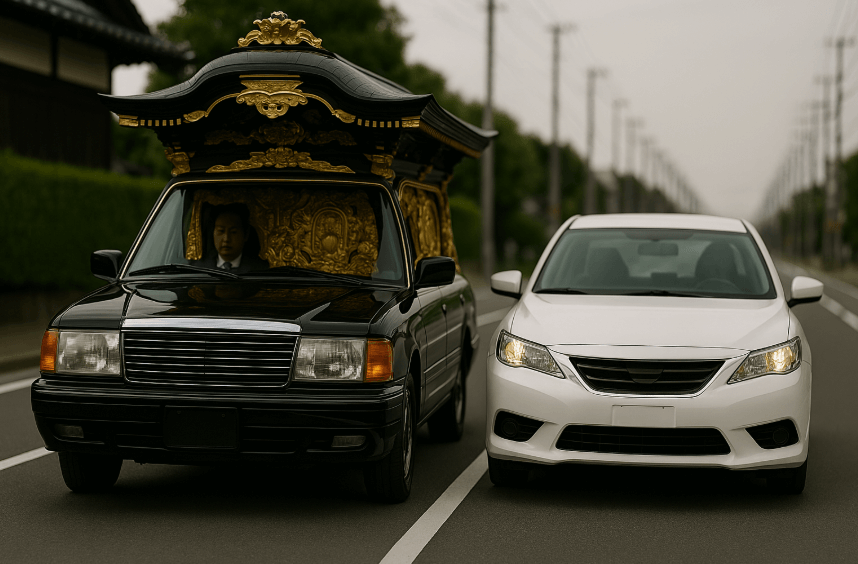

六曜と結婚式・葬式(行事への影響)

六曜は、特に結婚式や葬式といった人生の節目に大きな影響を与えてきました。日本では、古くから縁起を重んじる文化が根付いており、結婚式では「大安」が好まれ、葬式では「友引」が避けられる傾向があります。これらの慣習は、現代においても一部の地域や世代で根強く残っています。

結婚式における六曜の影響

結婚式の日取りを決める際、多くの人が「大安」を選ぶ傾向にあります。これは「大いに安し」という意味があり、縁起が良いとされるためです。

一方で、仏滅は「物が滅する」とされ、結婚には不向きとされています。しかし、最近では「仏滅だから安く結婚式を挙げられる」と考え、費用を抑える目的であえて仏滅を選ぶカップルも増えてきました。特に、合理的な考え方をする若い世代の間では、六曜を気にしない風潮が広まりつつあります。

葬式における六曜の影響

葬式に関しては、友引の日を避ける習慣があります。これは「友を引く」という意味から、故人があの世へ友人や家族を連れて行くと考えられているためです。

近年では、スケジュールの都合を優先する人が増えており、六曜にとらわれずに結婚式や葬式を行うケースも増えています。特に都市部では六曜を気にしない人が多く、合理的な判断を重視する傾向が強まっていると言えるでしょう。

「伝統行事を柔軟に見直す風潮の中で、年賀欠礼のタイミングに迷う方はこちらの記事が役立ちます。」

➡年賀欠礼はいつ出すべき?早すぎる・遅れた場合の対処法

六曜の最悪の日とは?(仏滅における仏教の関係)

-visual-selection.png)

六曜の中で「最悪の日」とされるのが仏滅です。「物がすべて滅する」という意味を持ち、結婚式や引っ越し、新規事業の開始など、あらゆる場面で避けられることが多い日です。しかし、仏滅は仏教と深い関わりがあるわけではなく、仏教の教えに基づいた考え方ではないという点を理解することが大切です。

仏滅の由来と意味

仏滅の「仏」という文字から、仏教との関係を連想する人が多いですが、実際には関係がありません。仏滅という言葉は、もともと「物滅(ぶつめつ)」という表現が変化したものであり、「物事が終わり、新しいことを始めるのに適さない日」と考えられていました。しかし、現在では「物事の終わりは新たな始まり」と解釈する人もおり、仏滅に新しいことを始めるのが必ずしも悪いわけではないとする考え方もあります。

仏滅と仏教の関係

仏教の教義には、六曜の概念は存在しません。仏教では「因果応報(いんがおうほう)」という考え方があり、物事の結果は自身の行動や選択によるものであるとされています。そのため、日付の吉凶によって運命が決まるという六曜の考え方は、仏教の教えとは矛盾しています。実際、多くの仏教僧や寺院は「六曜を気にする必要はない」と考えており、仏滅の日に行事を行うことを避けるような教えはありません。

現代の考え方

近年では、六曜にとらわれない考え方が広まりつつあります。特に若い世代では、「仏滅に何かをしても悪いことが起こるわけではない」と考え、六曜を意識しない人が増えています。また、結婚式場や企業のキャンペーンでは、仏滅の日に割引を適用するケースもあり、「六曜を気にしないことのメリット」も注目されるようになっています。

このように、仏滅は「最悪の日」とされる一方で、仏教とは直接関係がなく、迷信の一つであることがわかります。現代社会では、六曜に縛られずに柔軟に判断することが求められる場面が増えてきていると言えるでしょう。

「六曜の考え方は、仏教や神道の正式な教えには含まれず、どちらかというと日本独自の文化として発展してきました。実際、戒名を不要と考える人が増えているのも、同じような価値観の変化が影響しています。」

➡ 【葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法】

六曜の風習は日本だけなの?

六曜は日本独自の文化のように思われがちですが、実はもともとは中国の占いの一部として伝わってきたものです。ただし、現在では中国ではほとんど使われておらず、日本において独自の発展を遂げた風習となっています。そのため、「六曜は日本だけのものか?」と問われると、「もともとは海外由来だが、現代ではほぼ日本独自の風習」と言うことができます。

海外の反応と他国の風習

六曜に似た概念は、アジアの一部の国にも存在します。例えば、タイやベトナムには特定の日に縁起の良し悪しを判断する占い文化があり、中国にも伝統的な吉日を選ぶ風習が一部残っています。

また、欧米では、六曜のような「日付の吉凶を重視する文化」はほとんどありません。代わりに、13日の金曜日を不吉とする迷信や、特定の星座や数秘術に基づく占いが存在する程度です。こうした背景からも、六曜が現代において根付いているのは、ほぼ日本だけの特徴的な文化と言えるでしょう。

このように、六曜の風習はもともと中国から伝わったものの、現在では日本独自のものとして定着しています。世界的に見ると、六曜を意識する文化はごく一部に限られ、現代では日本においてもその影響力は薄れつつあると言えます。

形式よりも相手への配慮を重視したい方は、短くても失礼にならないお悔やみ状の書き方をチェックしてみてください。

➡短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

六曜の未来と今後の社会との関わり

六曜は長い歴史の中で日本の文化に定着しましたが、現代ではその意義や実用性が問われるようになっています。特に若い世代の間では六曜を気にしない傾向が強まり、結婚式や引っ越しの日取りを決める際も実用的な要素が優先されることが増えています。

とはいえ、完全に消えるわけではなく、一部の伝統行事や文化の中で六曜は生き残る可能性があります。例えば、六曜を用いたお守りや占いサービスなど、エンターテインメントの分野で新たな価値を見出されることも考えられます。

今後の社会では、六曜を信じる人と信じない人が共存する形になるでしょう。そのため、六曜は「知っておくと便利な文化的知識」として受け入れられつつ、実際の決定においては合理的な判断が主流になると考えられます。

「メールやLINEでの簡素な連絡が増えている今、喪中を伝えるLINEの一言も時代に合った表現が必要です。」

➡喪中ライン(LINE)でのひとこと 適切な表現と気を遣わせない伝え方

六曜に関するQ&A

Q1. 六曜は誰が決めているの?

六曜は昔からの慣習に基づいており、特定の機関が決めているわけではありません。現在の六曜の並びは、江戸時代に確立されたものがそのまま使われています。

Q2. なぜ六曜は現代でも使われているの?

六曜は、冠婚葬祭の場で今も一定の影響を持っているため、カレンダーなどに記載され続けています。また、商業的な理由で六曜を活用する業界もあります。

Q3. 六曜を気にしないと問題がある?

科学的根拠がないため、気にする必要はありません。ただし、家族や親族が六曜を重視する場合は、配慮することでトラブルを避けられることもあります。

Q4. 六曜と仏教は関係あるの?

六曜は仏教とは無関係です。「仏滅」という言葉の「仏」は、もともと「物滅(ぶつめつ)」という言葉が変化したものです。

Q5. 六曜は今後なくなる可能性がある?

完全になくなることは考えにくいですが、実生活での影響は徐々に薄れていくでしょう。一方で、文化的な要素として存続する可能性はあります。

六曜はくだらない?現代の価値観とその実

記事のポイントをまとめます。

- 六曜は日本の暦注の一つで、結婚式や葬儀などで意識される

- もともとは中国の占術が起源だが、日本独自の形に変化した

- 江戸時代に庶民に広まり、明治時代には一時禁止されるも復活

- 旧暦のサイクルに基づく計算で六曜は決められている

- 科学的な根拠はなく、統計的な裏付けも存在しない

- 六曜の信憑性は低く、仏教や神道とも関係がない

- 冠婚葬祭では六曜を気にする人が一定数いる

- 大安や仏滅は、特に結婚式や契約ごとで影響が大きい

- 若い世代では六曜を気にしない傾向が強まっている

- 六曜を意識する人は年配層に多く、文化的な影響が強い

- 海外では六曜のような暦の吉凶を重視する文化はほぼ見られない

- 日本独自の風習として根付いたが、実生活では影響が減少傾向

- 企業や自治体では六曜を考慮しない運用が一般的になっている

- カレンダーや手帳に記載されるため、完全に消えることはない

- 今後は文化的な要素として残るが、実用的な影響はさらに弱まる