お清め塩を食べる前に確認!食用との違いと正しい扱い方

お清め塩は、神事や葬儀などで使われることが多いが、「食べてもいいのか?」と疑問に思ったことはありませんか?。お清めの塩は食べられるのか、安全性や成分の違いを理解することが大切です。特に御神塩や神社の清め塩は口にしても問題ないのか、食塩と同じように料理に使えるのかなど気になる点は多いでしょう。

さらに、お清め塩を持ち歩くことで効果があるのか、お清めの塩をしないとどうなるのかなど、伝統的な風習に関する疑問も多いので、お清め塩の使用期限や基本的なマナー、近年の配布が減少している理由なども含めこの記事では詳しく解説していきます。

お清め塩を食べるのは安全?成分と注意点

- お清め塩は食べてもいいのか?安全性と注意点

- お清めの塩は食べられる?成分と食用の違い

- 御神塩や神社の清め塩は口にしても問題ない?

- 清め塩は食塩と同じ?違いを解説

- 清め塩を舐めるのは大丈夫?

- お清め塩を食べる以外の活用法と正しい使い方

- お清めの塩を料理に使うのはOK?注意点も解説

- 余ったお清め塩の正しい処分方法とは?

- お清め塩を持ち歩くのは効果がある?

- お清めの塩をしないとどうなる?必要性を考える

- お清め塩はいつまで使える?使用期限について

- お清め塩の正しい使い方とは?基本的なマナー

- 近年、お清め塩の配布が減少している理由とは?

お清め塩は食べてもいいのか?安全性と注意点

お清め塩を食べてもよいのかという疑問は、多くの人が持つものです。特に、葬儀や神事などで配られるお清め塩を誤って口にしてしまった場合、安全性に問題はないのか気になるでしょう。

その理由の一つに、清めの塩が本来「食べるため」ではなく、「穢れ(けがれ)を祓う(はらう)ため」に用いられることが挙げられます。お清め塩は神道の儀式に基づき、邪気や不浄を取り除く目的で使用されるため、必ずしも食用に適した形で製造されているとは限りません。

また、食品衛生法に基づく安全基準を満たしていないケースも考えられます。通常、食用塩は厳格な基準のもとで製造・管理されていますが、お清め塩は食品としての管理がされていないことも多いため、異物混入や不純物のリスクが否定できません。この点を考慮すると、例え見た目が一般の塩と変わらなくても口にすることは避けたほうが賢明です。

ただし、お清め塩の中には、食用としても利用できるものがあるのも事実です。

例えば、神社や寺院で授与される「御神塩」(おみかみしお)は、食用の塩として販売されることもあり、料理に使うことができる場合もあります。

しかし、どのような塩であっても、成分表示や注意書きを確認し、「非食品」と記載されている場合は食べないようにしましょう。少量であれば大きな健康被害が出ることは少ないですが、気になる場合は医師に相談することをおすすめします。特に、お清め塩のパッケージに「食べないでください」と明記されている場合は、注意が必要です。

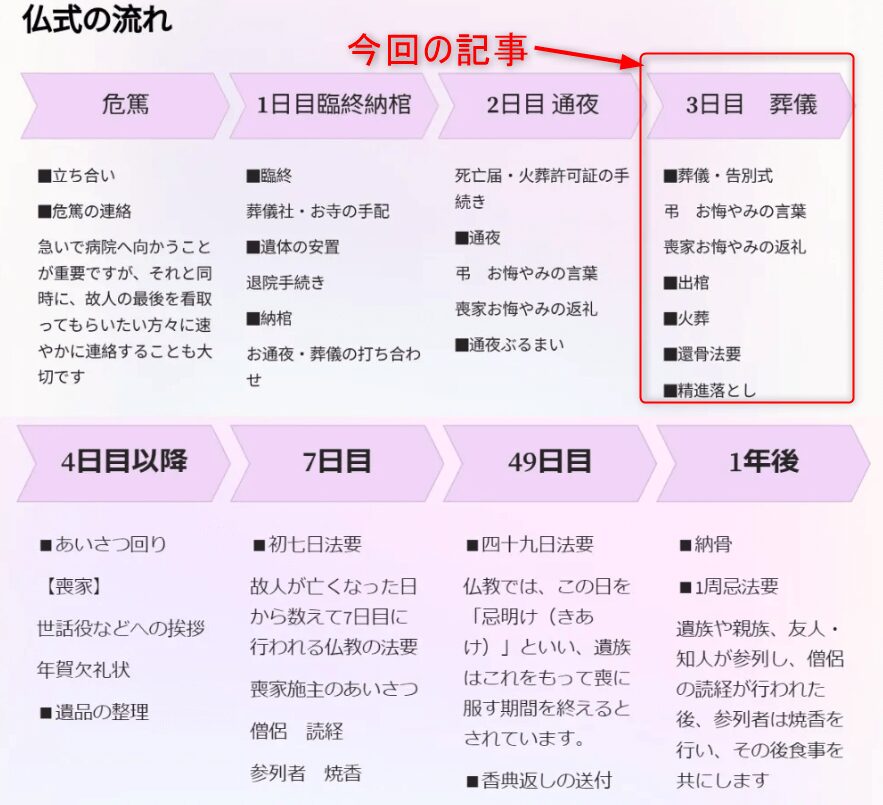

「お清め塩は、葬儀後に使う大切な習慣のひとつですが、その扱い方に戸惑う方も多いのではないでしょうか。なお、葬儀の流れ全体や必要な準備について知りたい方は、こちらのガイドもご参照ください。」

➡ 【お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド】

「お清め塩の使用も含め、親族としてどこまで準備すべきか悩んだら、死後に必要な手続きを一度整理してみましょう。」

➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

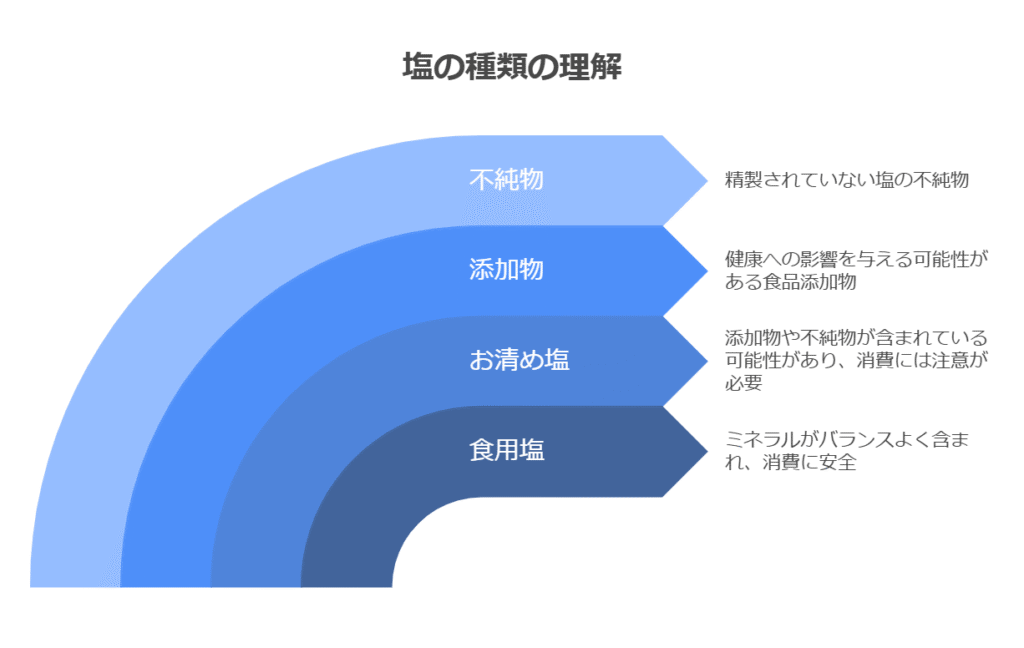

お清めの塩は食べられる?成分と食用の違い

お清めの塩は見た目は普通の塩と変わりませんが、実際に食べても問題がないのでしょうか?この疑問に対しては成分や製造過程の違いを知ることで、安全性について理解を深めることができます。

お清め塩は食用塩と異なり、主に浄化や儀式のために使用されます。

特に「非食品」や「食べられません」と記載されたものは口にしないよう注意が必要。ただし、一部は食用可能なものもあります。安全性を確保するため用途を理解しパッケージの表示を確認することが重要になります。

結論として、お清め塩の成分は食用塩と異なる可能性があるため注意が必要です。

食用として販売されているものを除き、基本的には食べることを避けるべきでしょう。

安全性を確保するためにも、用途を正しく理解し適切に取り扱うことが重要です。

「弔問時のマナーとしてお清め塩の準備に迷った場合は、葬儀の席順や遺族側の立場についての基本知識も確認しておくと、全体のマナー理解が深まります。」

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

御神塩や神社の清め塩は口にしても問題ない?

神社や寺院で授与される「御神塩」や「清め塩」は、特別な意味を持つ塩として知られています。しかし、これらの塩を食べてもよいのかどうか疑問に思う人も多いでしょう。

御神塩とは、神社や寺院で神聖な儀式に用いられた塩を指し、多くの場合、お守りや祈願成就のために頒布されています。日本の神道では、塩には「浄化」の力があるとされており、神社では祭事やお祓いの際に使われることがあります。こうした塩を家庭に持ち帰り、お清めや厄除けに使用するのが一般的です。

では、この御神塩を食べても問題はないのでしょうか?

一般的に、食用の御神塩には「食べられます」と明記されており、通常の料理にも使用できます。しかし、食用としての管理がされていない塩は、食べないほうが無難です。

神聖な意味合いを持つものなので、口にするよりも、お清めのために使用するほうが適切といえるでしょう。

「お清め塩を使うかどうか迷ったときは、形式を重視しない新しい葬送スタイルについての考え方も参考になります。」

➡ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

清め塩は食塩と同じ?違いを解説

以下の表をご利用ください。

| 項目 | 食塩 | 清め塩 |

|---|---|---|

| 用途 | 食品として使用される | 儀式や宗教的な目的で使用される |

| 成分 | 99%以上が塩化ナトリウム | 成分が明確でない場合がある |

| 特徴 | 精製された塩や天然塩(海塩・岩塩)がある | 神事や葬儀で使われ、相撲の土俵にもまかれる |

| 安全性 | 食品衛生基準を満たし、摂取しても問題なし | 品質管理がされていない場合があり、乾燥剤が含まれることもある |

| 食用可否 | 食べられる | 食べないほうがよい |

清め塩と食塩はどちらも「塩」ですが、その目的や成分、製造方法には大きな違いがあります。見た目が似ているため同じものだと思ってしまう人も少なくありませんが、実際には用途が異なるため、上記の表を参考にして下さい。

まず、食塩とは、主に食品として使用される塩のことを指します。スーパーなどで販売されている食塩は、99%以上が塩化ナトリウムで構成されており、精製されたものが一般的です。一方、清め塩とは、主に儀式や宗教的な目的で使用される塩のことを指します。神道では、塩には「邪気を祓う力」があるとされており、神事や葬儀の際に使われることが多くあります。また、相撲の土俵で力士が塩をまくのも、この清めの意味が由来です。清め塩は食用としての品質管理がされていない場合があり、防湿のために乾燥剤が含まれていることもあります。そのため、食塩とは違い口にするのは避けた方がよいでしょう。

このように、清め塩と食塩は見た目こそ似ていますが、その目的や成分、安全性には大きな違いがあります。食塩と同じ感覚で使わず、清め塩の用途を正しく理解した上で適切に扱うことが求められます。

「葬儀後にお清め塩を配るべきか迷う場合は、地域の慣習や遺族の意向も考慮することが大切です。」

➡通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説

清め塩を舐めるのは大丈夫?

清め塩を舐めることは、一般的に推奨されていません。その理由は、清め塩が食用として作られていないことにあります。特に、葬儀や儀式で使用される清め塩は、食塩とは異なる基準で管理されているため、口にすることは避けたほうが良いでしょう。

まず、清め塩の主な目的は「邪気や穢れを祓うこと」です。日本では、神道の考えに基づき、塩を使って空間や人を浄化する習慣があります。例えば、お葬式の後に玄関先で身体に塩を振りかけるのも、穢れを祓うための行為です。このように、清め塩は本来食べることを目的としたものではなく、あくまで外部に使用するものと考えられています。

また、市販されている清め塩には、食品用の塩とは異なる成分が含まれていることがあります。例えば、小袋入りのお清め塩には乾燥剤が同梱されていることがあり、これを誤って摂取すると健康に悪影響を及ぼす可能性があります。また、食品としての品質管理が行われていないため、異物混入や不純物のリスクがあるのも懸念点です。

「精進落としの際にお清め塩をどう使うべきか迷ったら、食事の場にふさわしいマナーを確認しましょう。」

➡精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

お清め塩を食べる以外の活用法と正しい使い方

| 活用方法 | 内容 |

|---|---|

| 身を清める | 葬儀や火葬場の後、玄関前で身体に塩を振りかけて穢れを払う |

| 空間の浄化 | 部屋の四隅に塩を置き、邪気を祓い空気をリフレッシュする |

| 玄関での使用 | 玄関に盛り塩を置き、外からの悪い気の侵入を防ぐ |

| 掃除・洗浄 | 床や玄関に塩をまいて拭き掃除し、浄化と除菌を行う |

| 入浴 | 湯船にひとつまみの塩を入れてリラックス効果を高める |

お清め塩は食べる以外にも、さまざまな活用方法があります。上記の表をご参照ください。日本では古くから塩には浄化の力があるとされており、神事や日常生活の中で幅広く使われてきました。正しく使うことで、その本来の意味を理解しながら活用することができます。

まず、最も一般的な活用法は「身を清めること」です。 お葬式や火葬場に行った後、自宅の玄関前で身体に塩を振りかけることで、穢れを払うという風習があります。清め塩の正しい使い方としては、玄関前で手のひらに少量の塩を取り、胸元、背中、足元の順番で振りかけるのが基本です。その後、衣服についた塩をしっかり払い落とし、家の中に入るようにしましょう。次に、空間の浄化にも役立ちます。 例えば、部屋の四隅に少量の塩を置くことで、邪気を祓う効果があるとされています。特に、新しい家に引っ越した際や、なんとなく空気が重いと感じるときに、清め塩を使って空間をリフレッシュするのも良いでしょう。ただし、使用した塩は定期的に交換し、長期間放置しないように注意が必要です。

さらに、玄関に置くことで邪気を防ぐこともできます。 玄関は外からの気が入り込む場所とされており、悪い気を防ぐために清め塩を盛る習慣があります。盛り塩として使用する場合は白い陶器の皿に少量の塩を山型に盛るのが一般的です。盛り塩をする際は、定期的に交換し、清潔な状態を保つことが大切です。

また、清掃や洗浄にも活用できます。 例えば、床や玄関の掃除の際に少量の塩をまいてから拭き取ることで、邪気を払うだけでなく、除菌効果も期待できます。また、入浴時に湯船に清め塩をひとつまみ入れることで、リラックス効果を高める方法もあります。

「通夜振る舞いに出席する際に、お清め塩を渡す文化が残る地域もあります。」

➡通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説

お清めの塩を料理に使うのはOK?注意点も解説

結論としてもし、料理に使いたい場合は、神社や寺院で販売されている「食用可能な御神塩」を選ぶことで安全に取り入れることができます。

一般的に、お清めの塩は食用として作られていない場合があるため、事前に成分や品質を確認することが大切です。特に、儀式用として配布される清め塩には、食用塩と異なる点がいくつかあるため誤って使用しないように注意しましょう。

葬儀などで配られる小袋入りの清め塩は、食用を目的としていないため、乾燥剤が含まれていることもあります。乾燥剤として一般的に使用されるシリカゲルは人体に有害ではありませんが、食品添加物ではないため料理に混ぜるべきではありません。また、袋詰めされる際の衛生管理が食塩ほど厳格ではないこともあるため、安全性の観点からも注意が必要です。

一方で、**神社や寺院で頒布される「御神塩」**の中には、食用として販売されているものもあります。

これらの塩は、食塩としての基準を満たしており、料理に使用しても問題ありません。ただし、必ずパッケージの表示を確認し、「食用可能」かどうかを見極めることが大切です。特に、神聖な場所で授かった御神塩を料理に使うことに対しては、宗教的な考え方によって賛否が分かれることがあります。信仰の観点も踏まえた上で、適切に活用することが求められます。

「お清め塩や供花など、形式にとらわれず気持ちを大切にした供養も増えています。」➡【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

余ったお清め塩の正しい処分方法とは?

お清めの塩が余った場合、どのように処分するのが適切なのでしょうか?お清めの塩は、一般的な食塩とは異なり儀式や神事で使用されるため、その処分方法にも一定のマナーがあります。適切な方法を知ることで、気持ちよく処分できるでしょう。

まず、最も一般的な方法は、自然に還すことです。お清めの塩は浄化のために使用されるものなので、庭や植木の根元に撒くことで、自然に戻すことができます。ただし、大量に撒くと植物に影響を与える可能性があるため、少量ずつまくことが望ましいでしょう。庭がない場合は、川や海に流すのも一つの方法です。ただし、環境に配慮し、塩を大量に流さないよう気を付ける必要があります。

またお清めの塩は、掃除や入浴などに活用できる。床や玄関に少量の塩をまいて掃除することで、空間を浄化できる。処分する際は、紙に包んで感謝の気持ちを込めるとよい。湯船に入れることでリラックス効果も期待できるが、大量使用には注意が必要。単に捨てるのではなく、最後まで意味を持たせながら活用することで、塩の浄化作用を生かせる。

「お清め塩の扱いと同様に、喪服のマナーもシーンに応じて配慮する必要があります。」➡喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法

お清め塩を持ち歩くのは効果がある?

まず、お清め塩を持ち歩く目的として「邪気払い」が挙げられます。

日本の神道では、塩には場を清め悪いものを遠ざける力があるとされており、神事や儀式の際に活用されてきました。そのため、持ち歩くことで、自分の身の回りを清浄な状態に保つという考え方があります。特に、人が多く集まる場所や、気が滞りやすい環境(病院やお葬式の場など)に行く際に持ち歩くことで、心を落ち着ける助けになるでしょう。

次に、お清め塩の持ち歩き方についてです。一般的には、小さな布袋や小瓶に入れて持ち歩くのが良いとされています。特に、ポーチやカバンのポケットに入れておくことで、気軽に持ち運ぶことができます。また、市販のお清め塩用の小袋がある場合は、それを活用するのも良いでしょう。ただし、食品用の塩と混ざらないようにすることが大切です。

清め塩は「穢れを吸収する」と考えられているため、長期間持ち歩いたままだと、効果が薄れるとも言われています。目安としては、1週間から1か月程度で新しい塩と交換し、古い塩は自然に還すか適切な方法で処分するようにしましょう。

「忌明け後の挨拶では、お清めの意味合いを含んだ言葉を使う場合もあります。」➡【忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点

お清めの塩をしないとどうなる?必要性を考える

お清めの塩を使うことには、日本の伝統的な宗教観や文化的背景が関わっていますが、「お清めの塩をしないと何か悪いことが起こるのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。結論として、現代ではお清めの塩を使わなくても必ずしも問題が生じるわけではありませんが、地域や宗派によっては必要とされることもあるため、理解を深めることが大切です。

まず、お清めの塩は主に神道の「穢れ(けがれ)」を祓うという考え方に基づいています。

神道では、死は「穢れ」とされ、葬儀やお通夜の後に身を清めることで、現世に戻るための区切りとするという習慣があります。

そのため、神道に従う家庭では、お葬式やお通夜の後に清めの塩を使うことが一般的です。一方で、仏教の中には「死は穢れではなく、新たな生へとつながるもの」と考える宗派もあり、その場合はお清めの塩を必要としないこともあります。また、日常生活においては「邪気を祓う」という意味でお清めの塩が使われることがあります。例えば、神社や家の玄関に塩を置くことで、不浄なものを寄せ付けないという信仰があるため、お清めの塩をしないと「悪い気を持ち込むのでは?」と不安に感じる人もいます。

さらに、葬儀や神事において「お清めの塩をしないことで周囲の人に不快感を与える可能性」があることも考慮すべきポイントです。

結局のところ、お清めの塩を使わなくても問題はないものの、文化的・宗教的な意味合いや精神的な安心感を求める場合には、適切に活用するのが良いと言えます。必要性を感じるかどうかは個々の価値観によりますが、日本の伝統的な風習を理解し自分に合った方法で取り入れることが大切です。

「お清め塩は昔からの習慣ですが、最近では簡略化されることもあります。より現代的な葬儀のスタイルについて知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。」 ➡ 【葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法】

お清め塩はいつまで使える?使用期限について

まず、塩は基本的に腐らないという特徴があります。塩は水分をほとんど含まないため、微生物が繁殖しにくく、適切に保管すれば長期保存が可能です。そのため、食品のように明確な消費期限は設定されていません。ただし、お清め塩は食用として製造されていない場合もあるため、成分の確認が重要です。

これは、塩が空気中の水分を吸収するために起こる現象であり、品質に影響を与える可能性があります。また、湿気を含んだ塩は清めの力が弱まると考えられることもあり、定期的に新しいものに交換するのが望ましいでしょう。

これは、塩が邪気を吸収すると考えられているためで、長期間そのままにすると、逆に悪い気をため込むとも言われています。そのため、使用期限というよりは、定期的に新しい塩に交換することを意識することが重要です。

結論として、お清めの塩自体は長期間保存が可能ですが、使用目的に応じて適宜交換することが大切です。特に、神聖な意味を持つ場面では、清潔で新しい塩を使うことが望ましいでしょう。

「お清め塩には厳格なマナーがありますが、現代では省略されることも増えています。実際に、一日葬などではお清め塩を使用しないケースもあります。」

➡ 【一日葬】焼香のみで失礼にならない参列のポイント

お清め塩の正しい使い方とは?基本的なマナー

お清めの塩は、日本の伝統文化の中で長く受け継がれてきた習慣の一つですが、その使い方には一定のマナーがあります。特に、宗教的な儀式や葬儀に関連する場面では、適切な方法で使用することが求められます。

まず、お清め塩の使用方法として一般的なのが、葬儀後に身を清める方法です。具体的には、自宅に入る前に玄関先で以下のように使用します。

- ひとつまみの塩を手に取る

- 胸元、背中、足元の順番で振りかける

- 最後に塩を払い落としてから家に入る この手順に従うことで、葬儀場や火葬場で受けた「穢れ」を取り除くとされています。

次に、盛り塩としての活用も挙げられます。商売繁盛や厄除けのために、玄関や部屋の四隅に塩を盛ることがあります。これを行う際は、白い小皿に三角形の山を作るように盛り付け、定期的に交換することが大切です。

特に葬儀の場面では、清めの塩を必要としない宗派もあるため、周囲の人の考えを尊重することが大切です。このように、お清めの塩には正しい使い方があり、適切な方法で使用することが望ましいです。状況に応じたマナーを守ることで、伝統的な習慣を正しく受け継ぐことができます。

「お清め塩は、故人と最後のお別れをした後に使用される習慣です。特に、出棺後の流れでは重要な役割を果たします。」

➡ 【出棺】見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備

近年、お清め塩の配布が減少している理由とは?

近年、葬儀の場で「お清め塩を配らない」ケースが増えています。その背景には、社会の変化や宗教観の変化が影響しています。

まず、宗教的な考え方の変化が一因です。特に、浄土真宗では「死は穢れではなく、仏の世界へと向かうもの」と考えられており、清めの塩の習慣は必要ないとされています。そのため、宗派によっては清めの塩を省略する葬儀が増えています。

また、葬儀の簡略化も影響しています。近年は家族葬や直葬など、簡素な形式の葬儀が主流になりつつあります。そのため、葬儀における儀式の一部として清めの塩が省かれることが増えています。

このように、お清め塩の配布が減少している理由には、宗教観の変化や葬儀の簡素化が関係しています。時代とともに葬儀の形も変わりつつあるため、今後もこの傾向が続く可能性が高いでしょう。

「葬儀後のマナーとして、お清め塩のほかにも重要なポイントがあります。例えば、精進落としのマナーについても知っておくと良いでしょう。」

➡ 【精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ】

お清め塩を食べる際の注意点と正しい理解

記事のポイントをまとめます。

- お清め塩は基本的に食用ではなく、口にしないほうがよい

- 儀式用の塩には乾燥剤や不純物が含まれる場合がある

- 食用塩とは製造基準が異なり、安全性が保証されていないことが多い

- 神社や寺院で販売される御神塩は食用可能な場合がある

- パッケージに「非食品」と記載されているものは食べないようにする

- 食用として販売されている場合でも成分表示を確認することが重要

- 誤って口にした場合は成分を確認し、体調に異変があれば医師に相談する

- お清め塩の主な用途は邪気を払うためであり、食べる目的ではない

- 身体に振りかける、盛り塩にするなどの使い方が一般的

- 料理に使う場合は、食用と明記された塩を選ぶことが必要

- 余ったお清め塩は掃除や入浴に活用する方法もある

- 長期間保存すると湿気を吸い、品質が変わる可能性がある

- 葬儀や神事の後に使用する場合は、マナーを守ることが大切

- 近年、宗教観の変化や葬儀の簡略化により配布が減少している

- お清め塩の正しい扱いを理解し、適切に活用することが望ましい