葬式しない 墓もいらない 知恵袋で話題の供養方法まとめ

近年、「葬式しない」「墓もいらない」という選択をする人が増えてきました。これまで当たり前とされてきた葬儀やお墓のあり方が、今まさに大きく見直されつつあります。「葬式しない 墓もいらない 知恵袋」と検索する人が多いのは、単に費用や手間の問題にとどまらず、価値観や家族構成の変化、そして生き方・死に方への向き合い方が多様化していることの表れといえるでしょう。

この記事では、「葬式しない 墓もいらない 知恵袋」でよく検索される疑問に寄り添いながら、「葬式しない」「墓もいらない」が増えている背景とは何か、なぜ今、葬式やお墓が不要と考える人が増加中なのかを丁寧に解説していきます。

また、「葬式しない選択肢に法律上の問題はある?」といった基本的な不安から、「火葬式や直葬とは?知っておきたい基本情報」や「墓を持たずに供養できる方法まとめ」など、実践的な情報にも触れます。「形式より気持ち」を大切にする新しい送り方を考えるうえで、きっとヒントになる情報が見つかるはずです。

葬式しない 墓もいらない 知恵袋で見る新しい選択

- 「葬式しない」「墓もいらない」が増えている背景とは

- なぜ今、葬式やお墓が不要と考える人が増加中なのか

- 葬式しない選択肢に法律上の問題はある?

- 火葬式や直葬とは?知っておきたい基本情報

- 墓を持たずに供養できる方法まとめ

- 葬式しない 墓もいらない 知恵袋から学ぶ準備と注意点

- 葬式・墓なしを選ぶ際に必要な生前準備とは

- 火葬の手続きや親族への連絡方法について

- 葬式・墓を省略するメリットとデメリット比較

- 本人が望んだ場合、家族はどう対応すべきか

- よくある疑問に答えるQ&Aまとめ

- 他の人の声や知恵袋での相談事例をチェック

「葬式しない」「墓もいらない」が増えている背景とは

近年、「葬式はしなくていい」「墓もいらない」と考える人が増えています。こうした選択が広がっているのは経済的な理由だけでなく、社会全体の価値観の変化が大きく関係しています。

従来は、親族や地域社会とのつながりを重んじる文化の中で、葬儀やお墓は「やるのが当たり前」とされてきました。ところが核家族化や少子化が進んだ現在では、親戚づきあいや地域コミュニティとの関係が希薄になり、「形式的な儀式よりも、自分や家族にとって納得のいく形で見送りたい」と考える人が増えているのです。また、インターネットやSNSなどを通じて、他人の葬儀経験や終活情報を気軽に見ることができるようになりました。その結果、「大勢を招いて盛大に行う必要はない」「葬儀に数百万円もかける必要はあるのか」といった疑問を持つ人が増えてきました。これまで口に出しづらかった「葬式をしない」「墓を建てない」といった考えが、可視化されることで共感を呼び、広がりを見せています。

このように、葬式やお墓に対する意識は、単なる流行ではなく、家族構成・経済状況・死生観といった複数の要素が絡み合った社会的な変化として捉えることができます。

「お墓はいらない」と考える場合でも、遺骨の安置場所に関する家族との話し合いは欠かせません。

➡遺体安置を自宅で行う際の怖い気持ちを軽減する心得

なぜ今、葬式やお墓が不要と考える人が増加中なのか

今の時代、葬式やお墓を「必要ない」と考える人が増えているのは、いくつかの明確な理由があります。その多くは、現代人が抱える暮らしの変化や価値観の多様化によるものです。

以下のとおり、内容をわかりやすく表にまとめました。

| 主な理由 | 内容 | 背景・補足説明 |

|---|---|---|

| 経済的な負担 | 葬儀費用が100万〜200万円、お墓も含めると400万円超 | 高齢者や収入が不安定な人にとって大きな負担 |

| 家族関係の変化 | 親族とのつながりが希薄、単身世帯・子なし夫婦の増加 | 「見送る人がいない」「墓を継ぐ人がいない」という事情 |

| 宗教観・価値観の変化 | 葬儀や戒名に意味を感じない人が増加 | 無宗教志向や「自分らしい最期」を望む人が増えている |

このような背景から、「葬式もしない」「墓も建てない」というライフスタイルは、少しずつ世間に受け入れられるようになってきています。今後ますます、こうした合理的かつシンプルな死の迎え方が一般的になっていくかもしれません。

葬式も墓も持たないスタイルを考えるなら、現代のライフスタイルに合った供養の考え方も取り入れたいところです。

➡仏壇へのご飯が面倒に感じたら読む供養のやさしい考え方

葬式しない選択肢に法律上の問題はある?

「葬式はしなくてもいいのだろうか?」と疑問に思う方は少なくありません。結論から言えば、葬式を行わないこと自体に法律上の問題はありません。ただし、法律で義務づけられている別の手続きは確実に行う必要があります。

具体的には、死亡後7日以内に市区町村役場に死亡届を提出し、「火葬(または埋葬)許可証」を取得しなければなりません。この許可証がなければ、火葬を行うことはできません。また、火葬後の遺骨をどう扱うかにも一定のルールがあります。例えば、自宅に遺骨を保管したり、手元供養として保管することは法的に問題ありませんが、勝手に山林や庭に埋葬することは「墓地埋葬法」により禁止されています。ただし、遺骨を粉状にして自然に還す「散骨」は一定の条件下で行えば法律に触れません。条例や地域住民とのトラブルを避けるためにも、事前に確認や相談をしておくことが望ましいです。

このように、「葬式をしない」こと自体には法的な縛りはありませんが、火葬・埋葬に関する法令や手続きにはきちんと対応する必要があります。特に直葬やゼロ葬を希望する場合は、火葬のみを扱っている葬儀社に事前相談をしておくと、当日の流れもスムーズになるでしょう。

「医療に貢献したいという気持ちから、遺体を大学などに提供する“献体”を希望する人もいます。」

➡ 【献体】遺族の気持ちに寄り添う供養と家族の心構え

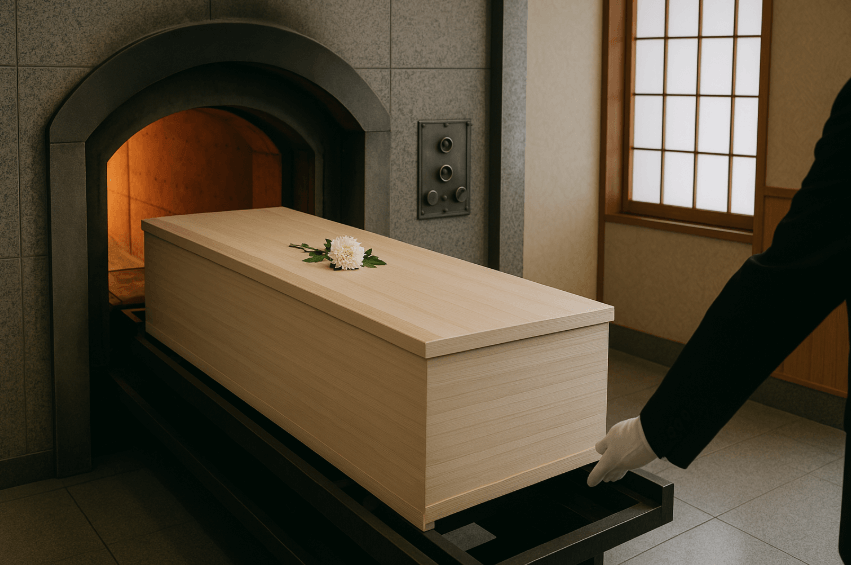

火葬式や直葬とは?知っておきたい基本情報

火葬式や直葬(ちょくそう)とは、通夜や告別式といった宗教的な儀式を行わず、火葬のみで故人を見送る葬送のスタイルです。最近では「ゼロ葬」や「シンプル葬」といった名称で紹介されることもあります。どちらも簡素で費用を抑えられることから、経済的な事情や故人の希望により選ばれるケースが増えています。

火葬式は、火葬当日に短いお別れの時間を設けた上で、僧侶の読経や焼香などを行うケースが含まれることもあります。一方、直葬は宗教的な儀式を省略し、火葬のみを行う点が特徴です。いずれの場合も、病院などで亡くなった後、ご遺体を自宅もしくは安置施設に搬送し数日後に火葬場へ向かう流れが一般的です。火葬式・直葬は、費用面でも注目されています。一般的な葬儀が100万〜200万円ほどかかるのに対し、直葬であれば15万〜30万円程度に抑えることも可能です。これにより、「お金をかけたくない」「家族に負担をかけたくない」といった思いを叶える選択肢となっています。

ただし、あらかじめ家族や親族の理解を得ておかないと、「なぜ葬儀をしなかったのか」とトラブルになる可能性もあります。また、火葬後の納骨や供養方法をどうするかも含めて事前に計画を立てておくことが大切です。

「近年では、お墓を持たず自然に還る“散骨”を選ぶ人も増えています。特に、儀式を簡略化できる“直葬”との組み合わせも注目されています。」

➡ 【直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法】

墓を持たずに供養できる方法まとめ

お墓を持たずに故人を供養する方法は、近年多様化しており、自分や家族の考え方や事情に応じて選べる時代になっています。伝統的な墓石を建てる以外にも法律や宗教に配慮しつつ、心のこもった供養を行うことは十分に可能です。

以下のとおり、供養方法ごとの特徴を表にまとめました。

| 供養方法 | 特徴・スタイル | メリット | 注意点・補足 |

|---|---|---|---|

| 永代供養 | 寺院や霊園が管理・供養を代行 | 遺族が供養できなくなっても安心 | 一定期間後に合祀されることが多い |

| 樹木葬 | 樹木を墓標とする自然葬 | 自然志向・宗教色が薄い・費用が比較的安価 | 墓石はないため一般墓とイメージが異なる |

| 納骨堂 | 屋内施設に遺骨を安置 | 都市部に多く天候に左右されずお参りできる | 契約更新が必要な場合がある |

| 散骨 | 粉骨した遺骨を海・山などに撒く | 自然に還るイメージ・費用が10万〜30万円程度 | 地域の条例・近隣配慮が必要、業者利用が一般的 |

| 手元供養 | 遺骨の一部を自宅で保管 | 常に故人をそばに感じられる | 全骨ではなく一部にとどめることが多い |

| メモリアルジュエリー | 遺骨を加工してアクセサリーなどに加工 | 携帯できる形で供養が可能 | 専門業者による加工が必要 |

まず代表的なのが「永代供養」です。これは寺院や霊園などが管理・供養を引き受けてくれる仕組みで、遺族が将来的に供養できなくなる場合でも安心です。個別に供養される期間が終わると、合同墓などに合祀されるケースが一般的です。

次に「樹木葬」があります。墓石の代わりに樹木を墓標とし、自然に囲まれた環境の中で眠るスタイルです。宗教色が薄く、自然志向の人に人気があります。費用も比較的リーズナブルで、管理費がかからないケースもあります。また、「納骨堂」も近年増えている選択肢です。都市部を中心に建てられた屋内施設に遺骨を納めるスタイルで、天候に左右されずお参りできる利便性が特徴です。一定期間利用できる契約型のものが多く、更新のタイミングには注意が必要です。

「散骨」も選択肢の一つです。遺骨を粉末状にして海や山など自然に還す方法で、費用は10万〜30万円ほど。法的には「節度をもって行えば違法ではない」とされており、業者を通じて実施するのが一般的です。ただし、場所や近隣住民への配慮は欠かせません。他にも、遺骨の一部を自宅で保管する「手元供養」や、「粉骨」した遺骨をアクセサリーにする「メモリアルジュエリー」など、供養のスタイルは多様です。大切なのは形式にとらわれず、自分や故人が納得できる方法を選ぶことです。

「墓を持たず、オンラインで供養する“デジタル供養”もあります。位牌や遺影などをどう扱うかは、従来の考え方と異なります。」

➡ 【位牌の包み方と持ち運びの注意点】

葬式しない 墓もいらない 知恵袋から学ぶ準備と注意点

「葬式しない 墓もいらない」という考えを実践するには、事前の準備といくつかの注意点があります。Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトには、同じような悩みや事例が数多く投稿されており、それらから学べることも多いです。

まず最も重要なのが、家族や近親者への意思表示です。「葬式は不要」「墓も持たない」と考えていてもそれを周囲が知らなければ、いざというときにトラブルが起こる可能性があります。エンディングノートに記載する、口頭で繰り返し伝える、あるいは公正証書に残すなど、複数の手段を用いて意思を明確にしておくことが勧められます。

知恵袋では、親族との意見の違いや、親が残した意向にどう向き合うべきかという質問も多く見られます。そうした事例を見ていると、感情面のすれ違いが一番の問題になることがわかります。そのため、形式の問題ではなく「どう送るか」「どう気持ちを伝えるか」を丁寧に話し合うことが、最終的なトラブル回避につながります。

精進落としや通夜振る舞いなどの儀式を省略することもありますが、その際には事前の案内や代替手段の用意があると丁寧です。

➡【通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説】

葬式・墓なしを選ぶ際に必要な生前準備とは

葬式や墓を持たない選択を考えているなら、生前からの具体的な準備が欠かせません。多くの人は「簡素な最期でいい」と思っていてもその意向が周囲に伝わっていなければ、いざというときに通常の葬儀が進められてしまう可能性があります。本人の希望通りに進めるには、意思表示と事務的な手配をしっかり行っておく必要があります。

まず最初に取り組みたいのが「希望を明確に伝えること」です。エンディングノートや遺言書を活用し、「通夜や告別式は不要」「墓を建てない」「火葬だけでよい」などの希望を具体的に書き残しましょう。また、それを家族や信頼できる人物にも伝えておくことが大切です。紙に書いてあるだけでは、誰にも気づかれずに終わる恐れがあるためです。次に、経済的な準備も見落とせません。直葬や火葬式は費用を抑えられるとはいえ、搬送費や火葬料、遺体の安置費用など、最低限の出費は必要です。あらかじめその資金を準備しておく、または信託型の葬儀プランに加入しておくことで家族への負担を軽減できます。

最後に、供養方法の選択も事前に決めておきましょう。墓を持たない場合は、遺骨をどうするかが問題になります。散骨や納骨堂、手元供養など複数の選択肢があるため、自分の考えに合った方法を選び、家族に伝えておくことが望ましいです。

従来の儀式を省く場合、遺族が「きちんと見送れたかどうか」に不安を感じることもあります。その場合、献体や手元供養などの選択肢が、心の整理を助ける手段となることもあります。

➡【危篤状態の耳は聞こえる?安心感を与える声かけのコツ】

火葬の手続きや親族への連絡方法について

火葬のみで見送る場合でも、行政手続きや親族への連絡は必須となります。これらをスムーズに進めるには、あらかじめ流れを把握しておくことが重要です。特に通夜や葬儀がないケースでは、親族への説明不足がトラブルにつながることもあるため注意が必要です。

1. 死亡後の基本手続き

- 医師によって「死亡診断書」が発行される

- 家族または葬儀社が役所へ「死亡届」を提出

- 同時に「火葬許可証」の申請も行う

2. 火葬の手配と当日の流れ

- 火葬場の予約が必要(混雑時は数日待ちもあり)

- 火葬当日は「出棺 → 火葬 → 収骨」の順で進行

- 直葬の場合、宗教儀式は省略され、短時間で終了する

3. 親族への連絡のポイント

- 通夜・葬儀がない場合の連絡タイミングに注意

- 最低限、親しい関係の人には事前または事後に連絡を

- 「故人の希望で直葬を選んだ」など理由説明を添えることでトラブルを避けやすくなる

4. 香典・返礼品の扱い

- 辞退する場合は事前に案内文を用意し、混乱を防ぐ

- 直葬では香典を辞退するケースが多い

このように、火葬のみでもやるべきことは多岐にわたります。事前に手順と連絡のタイミングを整理しておくことで、落ち着いて対応できるでしょう。

家族に迷惑をかけたくないという理由で葬儀を省く場合、香典や弔慰金の扱いも考慮が必要です。

➡弔慰金 お返しは必要?適切な対応とマナーを解説

葬式・墓を省略するメリット

葬式や墓を持たない選択には、さまざまなメリットがありますが、同時に無視できないデメリットも存在します。判断を誤らないためには、それぞれを冷静に比較しておくことが重要です。

まず、メリットとして最も大きいのは「費用負担の軽減」です。一般的な葬儀では100万円以上かかるケースが珍しくありませんが、直葬や火葬式にすれば10万円〜30万円程度に収まることが多いです。加えて墓を建てないことで墓石代や永続的な管理費も不要となり、家族に経済的負担を残さずに済みます。

また、「精神的な負担が少ない」という声も多く聞かれます。葬儀の準備や参列者への対応、宗教的な儀式などに追われることがなく、静かに故人と向き合う時間が確保できる点が評価されています。遺族自身が高齢であったり、葬儀を取り仕切る余裕がない場合にも有効な選択肢です。

一般的な葬儀では、喪家が果たす役割や儀式の進行に沿った準備が必要になります。従来のお葬式の流れや喪家の負担について詳しく知りたい方はこちら

➡【お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド】

葬式・墓を省略するデメリット

一方で、デメリットも存在します。中でも大きいのは、「周囲の理解が得られにくいこと」です。親族の中には、「きちんと葬儀をしてあげるべき」という考えを持っている人も少なくありません。そうした意見との間で葛藤が生じ、関係がぎくしゃくしてしまうこともあります。

さらに、後になって「やっぱり供養の場がほしかった」と後悔するケースもあります。とくに墓がない場合どこに手を合わせればよいか迷う人もいるため、手元供養や納骨堂などの代替案を検討しておくことが勧められます。

このように、葬式や墓を省略することで得られるものもあれば失うものもあります。最も大切なのは、本人と家族が納得したうえで選択し、その意思を共有しておくことです。形式よりも気持ちを大切にする姿勢が、トラブルを防ぎ後悔のない選択へとつながります。

葬儀を簡略化しても、死亡届や年金・保険などの各種手続きは必須です。

葬儀の有無にかかわらず必要な手続きを確認したい方はこちら

➡【親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧】

本人が望んだ場合、家族はどう対応すべきか

「葬式はしなくていい」「お墓もいらない」と本人が希望する場合、家族としてはどのように向き合えばよいのでしょうか。このような意志を尊重することは大切ですが、現実的には周囲との調整や気持ちの整理も必要となります。

まず最初に確認したいのは、「その希望が本当に本人の意思であるかどうか」です。高齢になって遠慮や体力的な不安から簡素な見送りを望むケースもあり、本心では家族としっかりお別れしたいと思っている可能性もあります。書面やエンディングノートに意思が残されているか、口頭で繰り返し話していたかなど意志の明確さを見極めましょう。

本人の希望がはっきりしている場合でも、家族や親族が納得できるかどうかは別問題です。「最後くらいきちんとしてあげたい」「世間体が気になる」と考える人がいるのも事実です。このため家族内で十分に話し合いを行い、全員が一定の理解を持てるように努めることが重要です。対応としては完全に儀式を省略するのではなく、「身内だけの火葬式」「読経やお別れの言葉を添えた直葬」など、簡素ながらも気持ちを伝える方法を検討するのも一つの手段です。これにより、本人の希望と家族の気持ちの折り合いがつけやすくなります。

葬儀の形式を選ぶ際は、親族との意見の違いによってトラブルになることも。特に席順や挨拶などにこだわる方もいらっしゃいます。伝統的な葬儀における席順や立場の配慮についてはこちら

➡【葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮】

よくある疑問に答えるQ&Aまとめ

「葬式をしない」「墓を持たない」といった選択に関しては、さまざまな疑問が寄せられます。ここではよくある質問に答える形で、基本的な疑問を整理しておきましょう。

Q. 火葬式や直葬の場合、香典はどうすればよい?

多くの場合、香典は辞退する形をとります。葬儀を簡素化しているため、香典返しなどのやり取りも省略されるのが一般的です。ただし、辞退する旨は事前に明記し、関係者に伝えておくと混乱を避けられます。

Q. 墓を持たない場合、遺骨はどこへ?

遺骨は散骨や樹木葬、納骨堂などに収めるケースが多いです。また、家に遺骨を置く「手元供養」も広まりつつあります。宗教や地域によっては対応が異なるため、事前の情報収集が必要です。

Q. 宗教的に問題はないの?

宗派によっては、直葬や散骨に否定的な見解を持つ場合があります。ただ、現代では信仰にとらわれない自由な供養も認められる傾向が強まっています。心配な方は菩提寺などに相談しておくと安心です。

Q. 葬儀をしない人ってどのくらいいるの?

近年では、都市部を中心に火葬式や直葬を選ぶ人が増えています。特に高齢化や核家族化が進む中で、「形式よりも実質」を重視する声が多くなっています。葬儀の簡素化は今後さらに進むと予想されています。

Q. 散骨の費用は高いの?

散骨には海洋散骨や山林での自然葬などがあります。相場は5万円〜20万円程度ですが、業者によってサービス内容が異なるため、複数を比較して選ぶのがポイントです。合同散骨を選べば費用はさらに抑えられます。

こうした疑問に対する理解を深めることで、「葬式しない」「墓もいらない」という選択がより現実的なものとして受け入れられるようになります。判断に迷ったときは、専門家への相談も有効です。

他の人の声や知恵袋での相談事例をチェック

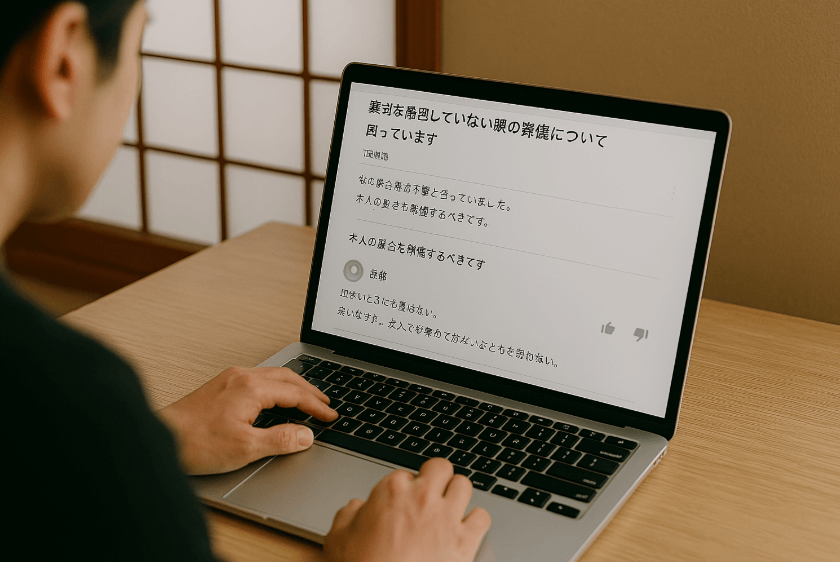

「自分の選択は間違っていないだろうか」「他の人はどうしているのか」と不安を感じたとき、実際の声や相談事例を参考にするのは非常に有効です。とくにYahoo!知恵袋などのQ&Aサイトでは、「葬式しない」「墓もいらない」というテーマに関するリアルな投稿が多く見られます。

例えば、「親が葬式を望んでいないけど、親戚から反対されて困っている」という相談に対しては、「本人の意志を尊重すべき」「費用のことも考えると無理に形式を整える必要はない」といった共感のコメントが寄せられています。このようなやり取りを見ることで、「同じ悩みを持つ人が他にもいる」と感じられ、心強さを得られることもあります。一方で、「直葬にしたら親戚から冷たい目で見られた」「後から後悔してしまった」という体験談もあります。こうした声は、メリットばかりに目を向けるのではなく、リスクや対策について考えるきっかけになります。

こうした知恵袋の情報は専門家の見解とは異なり、生活者の視点で書かれているため、感情に寄り添いやすい点が魅力です。ただし、内容の正確性にはバラつきがあるため、必要に応じて公的機関や専門家の意見と照らし合わせることも忘れないようにしましょう。世間の声に耳を傾けることで、自分なりの納得のいく選択肢を見つけるヒントが得られるはずです。

「葬式をしない」「お墓はいらない」という考え方は、近年ますます広まっています。本記事ではその具体的な方法を紹介しますが、そもそもの背景や価値観の変化について深く知りたい方は、こちらの記事も参考になります。

➡【葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法】

葬式しない 墓もいらない 知恵袋で学ぶ新しい終活のかたち

- 経済的理由や価値観の変化により葬儀を省略する人が増えている

- 核家族化や人間関係の希薄化が背景にある

- SNSや知恵袋を通じて同じ考えの人の声が広まっている

- エンディングノートの普及で生前の意思表示がしやすくなっている

- 葬式をしないこと自体には法律上の問題はない

- 火葬には行政手続きと許可が必要

- 散骨や樹木葬など墓を持たない供養方法が増えている

- 直葬や火葬式は費用を抑えつつシンプルに見送れる方法

- 遺族への説明不足がトラブルを招く原因になりやすい

- 生前に意思を伝えることで周囲の理解を得やすくなる

- 家族間で意見が食い違うこともあるため話し合いが必要

- 宗教や風習への配慮も検討すべきポイントとなる

- 火葬後の遺骨の扱い方は事前に決めておくと安心

- 知恵袋では実際の相談や体験談から多くを学べる

- 自分らしい見送り方を実現するには事前準備が不可欠