忌中に友達と会うのは非常識?状況別の判断ポイント

忌中に友達と食事に行くことや居酒屋でお酒を飲むことは避けるべきなのか、デートはマナー違反になるのかなど具体的な行動に悩む人も多いと思います。本記事では、「忌中に友達と会うのは問題なのか?」という疑問を軸に配慮すべきマナー、避けるべき行動について詳しく解説します。

周囲の気持ちを尊重しながら、適切な行動をとるための判断材料として活用して下さい。

忌中に友達と会うのは問題ない?配慮すべきポイント

- 忌中とは?みんなが納得する証拠あるの?

- 身内に不幸があった友人を食事に誘うなら、49日を過ぎるまで待つべき?

- 忌中に友達と居酒屋に行ってはいけないのか?

- 忌中のデートは避けるべき?マナーと注意点

- 忌中に友達と会う際の浄土真宗の考え方

- 忌中に友達と会うのは避けるべき?守るべきマナーとは

- 忌中期間のタブーは何ですか?

- 忌中では慶事を慎むのが一般的

- 忌中にやるべきこととは?

- 神棚封じとは?やるべきタイミングと方法

- 喪中はがきの準備・発送はいつすべき?

- 忌中が終わったらやるべきこと一覧(香典返し・神棚封じを解く)

- 忌中に関するよくある質問

- 忌中に友達と会う際の配慮と注意点

忌中とは?みんなが納得する証拠はあるの?

仏教の考え方

仏教では、人が亡くなると「中陰(ちゅういん)」と呼ばれる49日間の期間を経て、来世へと転生するとされています。この期間中、遺族は故人の冥福を祈るとともに派手な行動を控えることで、故人が迷わず成仏できるように配慮する習慣があります。

特に、四十九日法要が故人の行く先を決める重要な儀式とされているため、それまでは慎ましく過ごすことが望ましいとされてきました。しかし、「忌中の過ごし方には明確なルールがあるのか?」という点については、宗教や地域、家庭の価値観によって異なります。神道では「死は穢れ」と考えられ、忌中の間に神社への参拝を避けることが推奨されています。

また、現代では忌中の過ごし方についての考え方が多様化しています。仕事や学校に通常通り通う人がいる一方で、家庭の方針によっては、外食や娯楽を控えることが求められる場合もあります。

このような背景を踏まえると、忌中の過ごし方は一律のルールで決まるものではなく、家庭や地域の習慣、宗教的な教えに従うことが重要です。特に親族や周囲の人の考え方に配慮しながら行動することが、円満な関係を保つ上で望ましいでしょう。

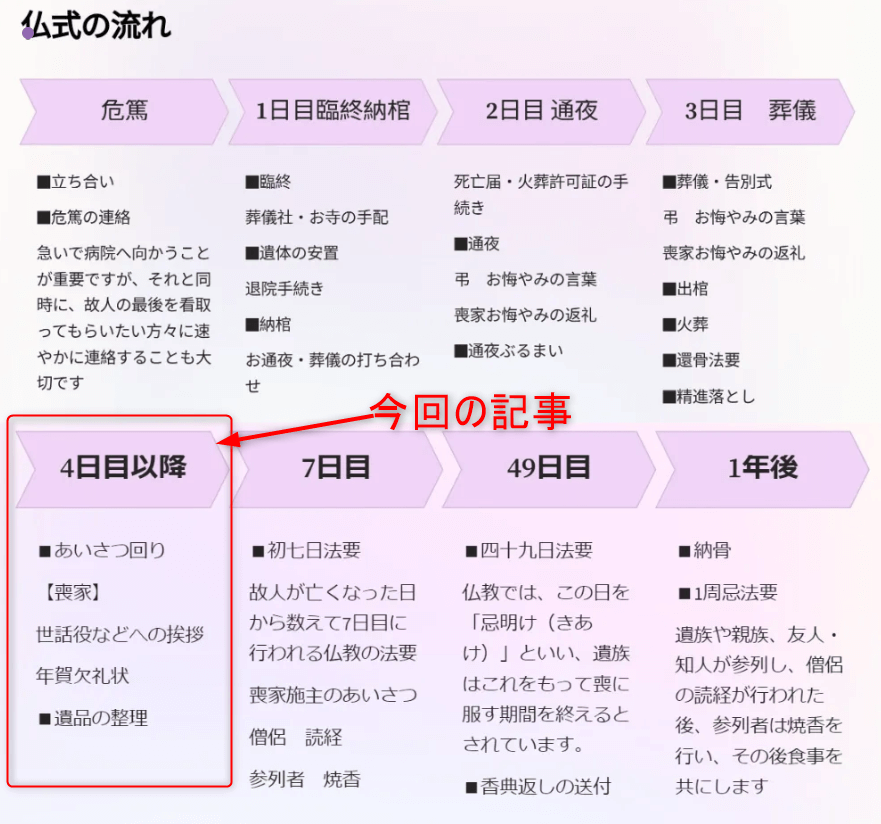

「忌中の過ごし方に迷ったときは、まず全体の流れやマナーを把握しておくことが大切です。詳しくは『お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド』をご参照ください。」➡初めてのお葬式の流れと参列時の注意点

身内に不幸があった友人を食事に誘うなら、49日を過ぎるまで待つべき?

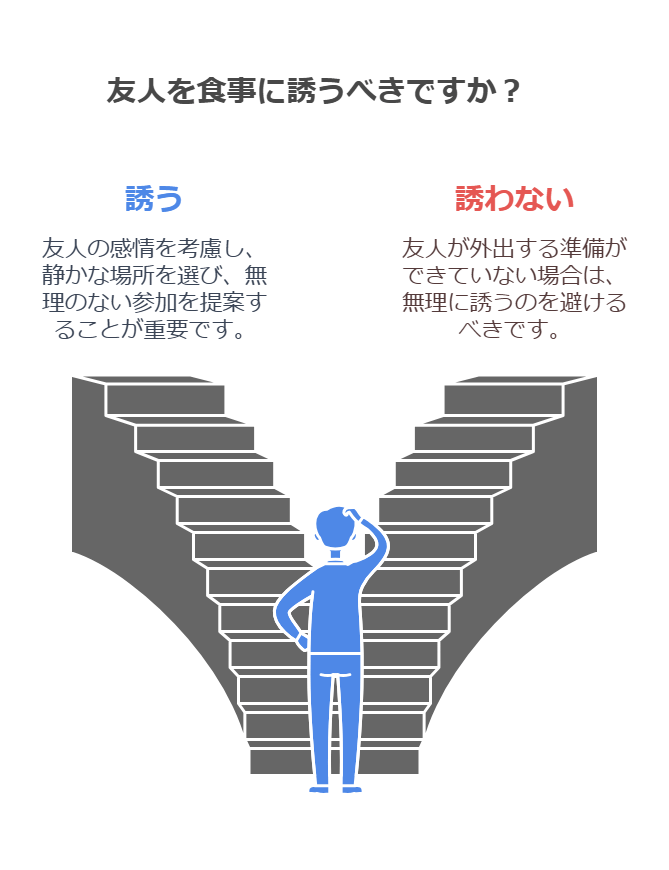

身近な家族が亡くなった友人を食事に誘う場合、四十九日を過ぎるまで待つべきかどうかは、友人の心情や家庭の価値観によって異なります。

しかし、全員がこの習慣を厳格に守るわけではなく、四十九日を待たずに日常生活に戻る人もいます。

ここで大切なのは、友人の気持ちに寄り添うことです。忌中の間は、家族の対応や法要の準備に追われることが多く、精神的な負担が大きい時期でもあります。そのため、たとえ気分転換のためであっても、相手がまだ外出する気持ちになれない場合は、無理に誘うのは避けたほうがよいでしょう。

したがって、四十九日が過ぎるまでは慎重に対応しつつ、友人の状況や気持ちを尊重しながら、適切なタイミングで誘うことが大切です。

「忌中の期間が明けた後、職場や友人関係でどのように振る舞えば良いのか悩む方も多いでしょう。特に、職場での最初の挨拶は重要なマナーの一つです。詳細なマナーについてはこちらの記事を参考にしてください。」

➡【忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点

忌中に友達と居酒屋に行ってはいけないのか?

忌中に友人と居酒屋へ行くことについては、必ずしも禁止されているわけではありません。

特に、地域や家庭によっては「忌中に騒ぐと、故人がこの世に未練を残してしまう」といった伝統的な考え方を持つ人もいるため、周囲の反応を考慮することが求められます。

ただし、忌中に友人と会うこと自体は問題ではありません。例えば、故人の思い出を語り合いながら、気持ちを整理するために親しい友人と静かに時間を過ごすことは、精神的な支えになる場合もあります。その場合、居酒屋ではなく、もう少し静かな場所を選ぶことで、忌中の意味を尊重しつつ、友人との交流を深めることができます。

結果として、忌中に居酒屋へ行くかどうかは、その人の状況や周囲の考え方によって異なります。どうしても参加する場合は、長時間滞在しない、お酒の量を控えるなど、節度を持った行動を心がけることが望ましいでしょう。

「職場復帰時には、お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝えることも大切です。特に、口頭の挨拶だけでなく、メールで改めてお礼を伝えると好印象につながります。」➡ 【葬儀後のお礼メールの書き方】

忌中のデートは避けるべき?マナーと注意点

忌中の期間にデートをすることについては、慎重に考える必要があります。一般的に、忌中は故人の冥福を祈り、静かに過ごす時期とされるため、娯楽や楽しみを優先する行動は避けるのが望ましいと考えられています。

ただし、すべてのケースでデートがタブーというわけではありません。現代では、仕事や学校などの日常生活を通常通り続ける人が増えており、交際相手との関係も個人の価値観によって異なります。例えば、二人で静かに過ごすデートや、お互いの気持ちを整理するための時間を共有することは、問題になりにくいでしょう。

それでは、忌中のデートに関する具体的なマナーと注意点について説明します。

まず、デートの場所選びが重要です。派手なレジャー施設や大勢の人が集まるイベント、旅行などは避けるのが無難です。

代わりに、落ち着いたカフェでの食事や、公園での散歩など、静かに過ごせる場所を選ぶとよいでしょう。このように、忌中のデートは状況によって判断が分かれるため、一般的なマナーを守りつつ、相手の気持ちや家族の考え方に配慮しながら行動することが大切です。

忌中に気遣いを示す言葉選びに迷った方は、短いお悔やみ状の文例を知っておくと安心です。

➡ 短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

忌中に友達と会う際の浄土真宗の考え方

忌中に友人と会うことについては、宗教ごとに考え方が異なります。特に、仏教の一宗派である浄土真宗では、忌中に対する考え方が他の宗派と大きく異なるため、理解しておくことが重要です。

このため、浄土真宗には忌中という概念がなく、四十九日を過ぎるまでの間に行動を制限する必要がないとされています。たとえば、神道では忌中の間に神社への参拝を避けるべきとされていますが、浄土真宗ではこの制約はありません。同様に、友人との交流についても、一般的な仏教の忌中の慣習ほど厳格に制限されることはありません。

そのため、浄土真宗の家庭では、忌中であっても友人と会うことに対して抵抗を感じない場合が多いです。ただし、家庭によっては他の親族が別の宗派を信仰しているケースもあるため、すべての遺族が同じ考え方とは限りません。特に、高齢の家族や親族がいる場合は、伝統的な忌中の考え方を重視することもあり、行動には慎重さが求められます。

忌中の外出に不安がある方は、年賀欠礼の時期や送り方についても確認しておくと失礼のない対応ができます。

➡ 年賀欠礼はいつ出すべき?早すぎる・遅れた場合の対処法

忌中に友達と会うのは避けるべき?守るべきマナーとは

忌中に友人と会うことを避けるべきかどうかは、一概には言えません。これは、個々の価値観や家庭の方針、宗教的な考え方によって異なるためです。しかし、一般的なマナーとして、慎重に行動することが望ましいとされています。

まず、忌中は故人を偲び、静かに過ごす期間とされています。そのため、派手な行動やお祝いごとを避けるのが一般的なマナーです。友人と会うこと自体が問題になるわけではありませんが、楽しい雰囲気の場所で過ごしたり、大人数で騒ぐような集まりに参加したりすることは避けたほうがよいでしょう。

そのため、この期間に積極的に誘うのではなく、「落ち着いたら話を聞くよ」といった形で相手の気持ちを尊重することが大切です。

親しい友人への忌中連絡には、LINEでの一言メッセージの使い方にも気をつけたいところです。

➡ 喪中LINEでのひとこと|適切な表現と気を遣わせない伝え方

忌中期間のタブーは何ですか?

| タブーの種類 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 慶事への参加 | 結婚式、お宮参り、七五三などの祝い事には参加しない | 四十九日が過ぎるまでは特に避けるのが望ましい |

| お正月のお祝い | 年賀状の送付、おせち料理、新年の挨拶を控える | 喪中はがきを送って年賀の欠礼を知らせる |

| 正月飾り | 門松やしめ縄などの飾りをしない | 忌中の間は飾らず、忌明け後に飾ることが一般的 |

| 神社への参拝 | 神道では死を「穢れ」と考えるため参拝を避ける | 仏教では特に制限なし、鳥居の外で手を合わせる方法も可 |

忌中の期間には、避けるべき行動がいくつかあります。これは、故人を悼む期間であることに加え、昔からの風習や宗教的な考え方に基づいているものが多いためです。現在では必ずしも厳格に守らなければならないわけではありませんが、一般的に忌中に行うべきではないとされる行動について知っておくことは大切です。

さらに、忌中の間は賑やかな宴会や飲み会、旅行も避けることが推奨されています。特に、大勢で集まって騒ぐような場面は慎むべきとされています。これは、忌中の期間が故人を思い、静かに過ごすことが求められるためです。ただし、仕事関係の会食など避けられない場合は、必要最低限の参加にとどめ、長時間の滞在や過度な飲酒を控えるのが良いでしょう。

このように、忌中の期間にはさまざまなタブーがありますが、すべてを厳密に守る必要はありません。特に、現代では忌中の捉え方が緩やかになってきており、仕事や日常生活を通常通り送ることが一般的です。ただし、周囲の考え方や故人の意向を尊重しながら行動することが大切です。

<参照>:一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 冠婚葬祭マナー (2024年10月24日)

忌中に訪問されたときのマナーも大切です。供花の手配をする際の注意点を知っておくと役立ちます。

➡ 【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

忌中では慶事を慎むのが一般的

忌中の期間は、故人を偲び、静かに過ごすことが求められます。そのため、お祝いごとである「慶事」は控えるのが一般的なマナーとされています。これは日本の伝統的な考え方に基づいており、地域や宗教によっても多少の違いがありますが、多くの家庭で忌中の間は慶事への参加を自粛することが一般的です。

1. 結婚式への参加

- 忌中において特に慎むべき慶事の一つ

- 華やかな場であるため、参加を避けるのが望ましい

- 出席する場合は、遺族や関係者の意向を尊重し、事前に相談する

2. 人生の節目に関わるお祝い事

- 対象となる行事:出産祝い、お宮参り、七五三、新築祝い、成人式

- 忌中の人がいる場合、その人をお祝いの場に招待するのは避ける

- 例:七五三やお宮参りは、忌明け後に日程をずらすことが推奨される

3. 会社・職場のイベント

目上の人や親族が忌中を重視する場合、控えめな振る舞いが望ましい

対象となる行事:昇進祝い、送別会、誕生日パーティー

ただし、現代では忌中の過ごし方が多様化しており、厳密に制約を守る人ばかりではありません。そのため、特に都市部などでは「忌中であっても、故人を思いながら通常の生活を送るべき」との考え方も広がっています。とはいえ、慶事を控えることは、故人やその家族への敬意を示す意味もあるため、周囲の考えを尊重しつつ慎重に判断することが重要です。

自宅での安置中にお友達を招く可能性があるなら、遺体安置時の心得を確認しておきましょう。

➡ 遺体安置を自宅で行う際 怖い気持ちを軽減する心得

忌中にやるべきこととは?

忌中の期間は、単にお祝い事を控えるだけでなく、故人を偲ぶために行うべきこともあります。特に、遺族として適切な対応をすることが、故人への供養につながると考えられています。

まず、仏教において重要とされるのが「毎日の供養」です。忌中の間は、仏壇に手を合わせ、故人の冥福を祈ることが基本となります。

四十九日法要は、故人が成仏するための節目とされ、遺族が集まり供養を行います。法要の準備として、会場の手配や僧侶への依頼、香典返しの用意などを進める必要があります。特に、親族間での連絡調整が必要になるため、余裕を持って準備を進めることが望ましいでしょう。

「忌中の間に親族と会う機会がある場合、仏壇や位牌に関するマナーにも気を付ける必要があります。特に、位牌の扱いについての知識がないと、意図せず失礼にあたることも。詳しくはこちらの記事をご参照ください。」

➡位牌の包み方と持ち運びの注意点を初心者向けに解説

神棚封じとは?やるべきタイミングと方法

神棚封じとは、家族が亡くなった際に神棚を紙や布で覆い、神様に死の「穢れ(けがれ)」が及ばないようにする神道の風習の一つです。神道では、死は神聖なものではなく「穢れ」として扱われるため、故人が亡くなった家では一定期間、神棚を封じることが一般的です。

神棚封じを行うタイミング

地域や家系によって異なる部分もありますが、神道の考え方では、死者が発生した家は「忌家(いみや)」となり、一定期間神事を慎むべきとされています。そのため、神棚封じは、遺族が最初に行うべき弔いの作法の一つとなっています。

神棚封じの方法

神棚封じの方法は、以下の手順で行います。

- 半紙や白い布を用意する

神棚を封じるためには、半紙(白い和紙)や白布を使用します。色付きの布や新聞紙などは避け、白い布で統一するのが一般的です。 - 神棚の扉を閉める

まず、神棚の中の扉を閉じて、内部が見えないようにします。お札や神具はそのままにしておきますが、お供え物は撤去し、神棚への手を合わせることも避けます。 - 神棚の前面を覆う

用意した半紙や白布を神棚の前面に貼り、神棚全体が見えないように封じます。布をかける際は、画鋲やテープではなく、木のクリップや和紙で留めるのが丁寧な方法とされています。 - 四十九日(または五十日祭)までそのままにする

神棚封じをした後は、四十九日(神道では五十日祭)までそのままの状態を保ちます。この間、神棚への祈りやお供え物は控えます。

神棚封じをすることで、神道のしきたりに沿った弔いを行うことができます。忌明けの際には、この封じを解き、改めて神様にお参りをすることが大切です。

「忌中の期間中には、避けるべき行動や習慣が存在します。例えば、お清め塩の使用方法や意味について正しく理解しておくことが重要です。詳細は、こちらの記事をご覧ください。」

➡お清め塩を食べる前に確認!食用との違いと正しい扱い方

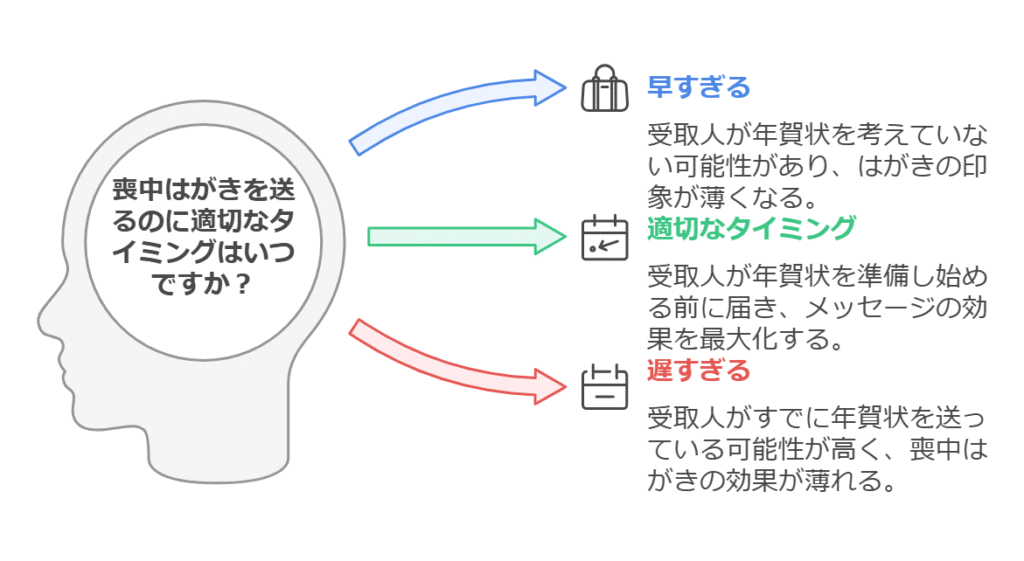

喪中はがきの準備・発送はいつすべき?

喪中はがきとは、年賀状のやり取りを控えることを知らせるために送る挨拶状のことです。家族や親族が亡くなった際に、新年の祝賀を避けるため、事前に「喪中につき年賀状をご遠慮申し上げます」といった旨を伝えます。これには、故人を偲ぶ気持ちや、相手に対する配慮が込められています。

喪中はがきを出すべきタイミング

喪中はがきの適切な送付時期は、11月上旬から12月上旬の間です。この期間に送ることで、相手が年賀状を準備する前に、喪中であることを伝えることができます。

年賀状の準備は一般的に11月下旬から12月初旬にかけて始まることが多いため、できるだけ早めに喪中はがきを出すことが望ましいでしょう。特に、郵便局では年末が近づくと配送が混雑するため、11月中に投函するのが最適なタイミングです。

「忌中が明けた後、友人や知人への挨拶やお礼状の書き方に悩むことがありま忌中に外で食事をともにする予定がある場合、精進落としのマナーも参考になります。

➡ 精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

忌中が終わったらやるべきこと(香典返し・神棚封じを解く)

忌中が明けると、いくつかの行うべきことがあります。これらの手続きを適切に進めることで、遺族としての務めを果たすとともに、周囲の方々への感謝を形にすることができます。

1. 香典返しをする

香典返しとは、葬儀の際にいただいた香典に対してお礼をするために贈る品物のことです。一般的には、四十九日法要を終えた後に行うのが習わしです。香典の額に応じて、品物の金額を決めるのが一般的で、半返し(いただいた香典の半額程度)が目安とされています。

品物としては、お茶や海苔、洗剤などの消耗品が定番です。また、最近ではカタログギフトを贈り、受け取った人が好きな品を選べる形も増えています。

2. 神棚封じを解く

前述の通り、神棚封じは忌中の間に行うものですが、四十九日法要(または五十日祭)が終わった後に封じを解く必要があります。封じを解く際には、神棚の前で手を合わせ、忌中の期間中に封じていたことを報告するのが一般的です。

封じを解いた後は、お供え物を再開し、通常通りの参拝を行います。また、神棚を清掃して清めることで、新たな気持ちで神様への敬意を示すことができます。

このように、忌明け後には香典返しや神棚封じの解除など、いくつかの重要な手続きがあります。それぞれの行動を適切なタイミングで行い、故人への供養と遺族としての務めを果たすことが大切です。

「忌中には法要や親族の集まりが行われることが多いですが、近年では通夜振る舞いを行わないケースも増えています。その際に失礼にならない対応や代替案については、こちらの記事をご覧ください。」

➡通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説

忌中に関するよくある質問

忌中に関する疑問は多くの人が持つものですが、伝統や地域ごとの違い、宗教的な考え方によって答えが異なることも少なくありません。ここでは、忌中に関してよく寄せられる質問と、それに対する一般的な考え方を紹介します。

忌中の期間はいつまで?

忌中の期間は、仏教では「故人が亡くなった日から四十九日法要まで」、神道では「五十日祭まで」とされています。この間は、故人の魂が現世から離れ、あの世へ旅立つ期間と考えられています。特に仏教では、四十九日を区切りとして、遺族が故人の供養を行うことが重要とされています。

忌中の間に旅行に行ってもいい?

旅行に行くこと自体は禁止されているわけではありませんが、一般的には慎むべきとされています。忌中は故人を偲び、静かに過ごす期間とされるため、レジャー目的の旅行は控えるのが無難です。ただし、仕事や冠婚葬祭などの理由で必要な移動であれば、問題視されることは少ないでしょう。

忌中に神社へ行くのはダメ?

神道では、死を「穢れ」と考えるため、忌中の間は神社への参拝を避けるのが一般的です。特に鳥居をくぐって本殿に向かうことは避けたほうがよいとされています。ただし、仏教徒であれば厳密な制約はなく、地域や家庭の考え方による部分もあります。忌中の間にどうしても参拝したい場合は、鳥居の外で手を合わせるといった方法もあります。

忌中に結婚式に出席してもいい?

結婚式はおめでたい場であり、忌中の間に参加することは避けるのが望ましいとされています。特に、故人と近い関係であった場合、遺族として祝いの席に出ることは適切ではないと考えられています。ただし、結婚式の主催者に事情を説明し、理解を得ることができる場合や、宗派によって忌中の概念がない場合(浄土真宗など)には、例外もあります。

忌中の間にお歳暮やお中元を贈ってもいい?

お歳暮やお中元は日頃の感謝を伝えるための贈り物であり、必ずしも「お祝い」ではありません。そのため、忌中であっても贈ること自体は問題ありません。ただし、地域によっては忌中に贈り物を控える習慣があるため、相手の考えを尊重しながら判断することが大切です。また、のし紙をつける際は「忌中のため略式で」と一言添えると丁寧です。

忌中が明けたらすぐに通常の生活に戻ってもいい?

四十九日(または五十日祭)が過ぎると「忌明け」となり、通常の生活に戻ることができます。ただし、喪中は続くため、結婚式や祝い事への参加、新年の挨拶などは慎むのが一般的です。忌明け後は、神棚封じを解いたり、香典返しを準備したりするなど、必要な手続きを進めることが求められます。

このように、忌中には多くのマナーやしきたりが存在しますが、最も大切なのは「故人を偲ぶ気持ち」と「周囲への配慮」です。伝統的な習慣を理解しつつも、家庭や地域ごとの考え方を尊重しながら、適切な対応を心がけましょう。

外見のマナーが気になる方は、喪服の上下が揃っていない場合の整え方も押さえておくと安心です。

➡ 喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法

忌中に友達と会う際の配慮と注意点

記事のポイントをまとめます。

- 忌中は故人を偲ぶ期間であり、行動には配慮が必要

- 友達と会うこと自体は禁止されていないが、慎重な判断が求められる

- 宗教や地域の慣習によって忌中の考え方が異なる

- 浄土真宗には忌中の概念がなく、制限もほぼない

- 身内に不幸があった友人を食事に誘うなら四十九日後が望ましい

- 忌中に居酒屋など賑やかな場所へ行くことは避けたほうが無難

- 静かなカフェや公園など、落ち着いた環境を選ぶのが適切

- 友人の気持ちを尊重し、無理に誘わないことが重要

- 交際相手とのデートも状況次第で慎重に考えるべき

- 忌中においてお祝い事や派手な行動は避けるべき

- 神道では忌中に神社参拝を控えるのが一般的

- 仕事や学校には通常通り通うことが多いが、家庭の方針も考慮すべき

- 忌中が明けたら神棚封じを解き、通常の生活に戻る

- 忌中に喪中はがきを準備し、年賀状のやり取りを控える

- 友人と会う際には、遺族の意向や周囲の目も考慮する必要がある