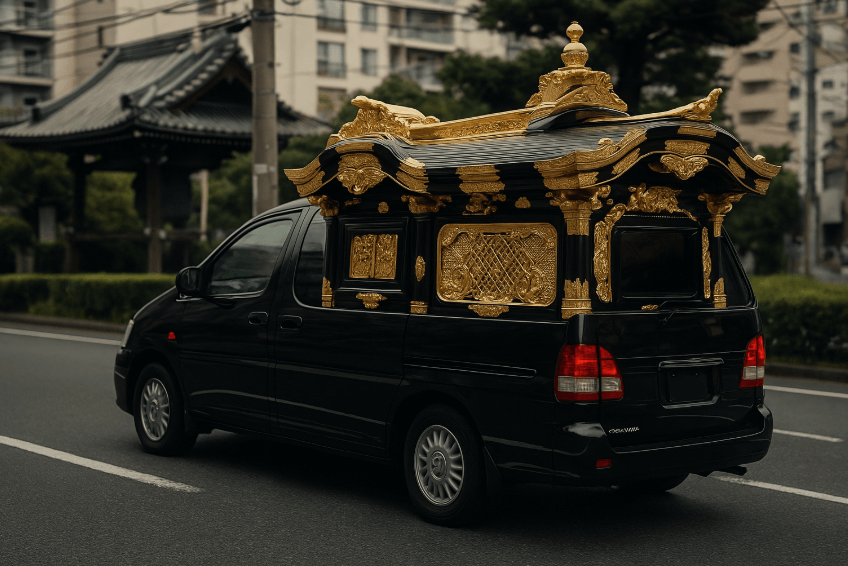

霊柩車 追い越しは違反?法律とマナーの境界線

「霊柩車 追い越し」と検索している方の多くは、「霊柩車を追い越しても問題ないのか?」という疑問を抱いているかもしれません。道路交通法ではどうなっているのか、追い越し禁止の区間はどこまでなのか、さらには雨の日に追い越してもいいのかなど、状況によって判断が難しい場面もあります。

本記事では、普通免許で霊柩車を運転できますか?という実務的な話題から、霊柩車 追い越しのマナーと文化を知るための背景知識、さらにはQ&A形式での実用的な回答までを網羅的に解説していきます。

気になるポイントをクリアにし自信をもって運転できるようぜひ参考にしてみてください。

霊柩車 追い越しは法律的に問題あるの?

- 霊柩車を追い越しても問題ないのか?【法律・交通ルールの観点】

- 道路交通法ではどうなっているのか?

- 普通免許で霊柩車を運転できますか?

- 追い越し禁止 どこまで?

- 雨の日に追い越しはしてもいいですか?

- 霊柩車 追い越しのマナーと文化を知る

- 霊柩車を追い越すのはマナー違反?【葬儀マナーの観点】

- 実際に霊柩車に出くわしたときのふるまい方

- 霊柩車の後ろを走るべき?

- ハザードを点けるのがマナー?

- 「霊柩車は神聖なものだから追い越さないほうがいい」と聞いたけど本当?

- Q&A

霊柩車を追い越しても問題ないのか?【法律・交通ルールの観点】

霊柩車は「特別な車両」と思われがちですが、法律上は他の一般車両と同じく扱われており、交通の流れに沿って走行している限り、追い越しそのものを制限する規定は設けられていません。

ただし、ここで注意が必要なのは「追い越し方」にあります。例えば、追い越し禁止の区間や対向車線のセンターラインが黄色である場所、交差点付近などでは霊柩車であってもなくても追い越しは法律違反となります。つまり、追い越しが許される条件下であれば、霊柩車でも他の車両でも同じルールが適用されるというわけです。また、法律とは別に「葬儀にまつわるマナー」として、霊柩車を追い越すことに対して気を遣う方も少なくありません。特に喪主や遺族の気持ちを考えると、「派手に追い抜くのは控えたい」と思う人もいるでしょう。そうした配慮はマナーの一環であり、法律とは別の次元で尊重されるべきものです。

このように、霊柩車を追い越す行為自体は法律上の問題にはなりませんが、場面に応じてマナーや周囲への配慮も意識しておくことが、落ち着いた大人の対応といえるでしょう。

「出棺の際に、霊柩車を見送るときは手を合わせる方が多いですが、その場面で霊柩車の移動に気を配ることも、実は大切なマナーの一つです。」

➡ 出棺の見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備

道路交通法ではどうなっているのか?

霊柩車に関する明確な規定は道路交通法の中には存在しません。つまり、霊柩車は法律上「特別車両」ではなく普通車と同じく一般的な交通ルールの対象となっています。そのため、道路交通法においても、霊柩車に対してだけ適用される追い越し禁止のルールや通行の制限は設けられていないのが実情です。

ただし、霊柩車が「車列(しゃれつ)」を組んでいる場合は少し事情が変わります。車列とは、霊柩車の後ろに親族を乗せたマイクロバスや自家用車が連なって走っている状態のことを指します。道路交通法では車列に無理に割り込む行為は禁じられており、これに違反すると「割り込み禁止違反」として処罰の対象になります。つまり、霊柩車そのものの追い越しには問題がなくても、車列の間に入るような形での追い越しは違法となる可能性があるのです。

また、もう一つ重要なのが「進行妨害」や「不適切な幅寄せ」といった運転態度です。たとえ追い越しが可能な状況であっても、あからさまにスピードを上げて霊柩車のすぐ前に入るなど、乱暴な運転をすると「安全運転義務違反」や「進路変更禁止違反」として取り締まりを受ける可能性もあります。

「葬列の形成や霊柩車の扱いは、故人を敬う姿勢を示す儀礼の一環です。納棺の流れや意味とあわせて理解しておくと、より丁寧な対応ができます。」

➡ 入棺と納棺の違いとは?儀式の流れと必要な準備を紹介

普通免許で霊柩車を運転できますか?

霊柩車は見た目が特殊なため、特別な免許が必要だと考える方も少なくありません。しかし、基本的には「普通免許」で運転することが可能です。特に、現在主流となっている洋型霊柩車──たとえばクラウンやアルファードをベースにした車両であれば、車体のサイズも中型車以下であり一般的な普通自動車免許の範囲内に収まります。

ただし、霊柩車の中にはリムジン型や特装車と呼ばれる大型仕様の車両も存在します。

運転前には、車両のサイズや重量、車検証に記載された情報を必ず確認しましょう。また、運転免許とは別に「霊柩車特有のマナーや運転技術」については一定の知識が求められます。例えば、バックは極力避ける、急ブレーキをかけない、ルートを事前に把握しておくなど、ご遺体や遺族に配慮した運転が必要です。さらに、火葬場や式場への搬送時には、時間厳守が求められるためルート確認や道路状況の把握も重要です。

実際の運用にあたっては、葬儀社が自社スタッフ向けに研修を行っていることが多く、いきなり一般の人が運転する機会はほとんどありません。しかし、葬儀業界で働く方や搬送業務に関わる方にとっては、普通免許で霊柩車を運転できるという点は大きな前提となるでしょう。

霊柩車の追い越しに悩む場面は、葬儀の進行中に発生しがちです。お葬式全体の流れや役割を把握しておくと、状況判断がしやすくなります。

➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

追い越し禁止 どこまで?

追い越し禁止の範囲は、「センターラインの種類」と「道路標識・標示」によって決まります。霊柩車に限らず、すべての車両が対象となるルールです。具体的には、中央線が「黄色の実線」で描かれている場所では、対向車線を使った追い越しは禁止されています。また、追い越し禁止の道路標識が設置されている場所や交差点付近、トンネル内、踏切の前後なども追い越しが禁じられている区間に該当します。

このとき、「追い越し」と「追い抜き」の違いを理解しておくことも重要です。追い越しとは、前の車両を右側から車線をはみ出して抜くことを指します。

センターラインが白の破線で、見通しがよく、安全が確保できる状態であれば、追い越しは可能です。ただし、たとえ合法であっても、不用意に加速したり、車間距離を詰めすぎたりする行為は、事故の原因になるため慎重な判断が求められます。

なお、霊柩車の場合も例外ではありません。特別な扱いを受けることはないため、追い越しをしてよい場所・してはいけない場所の判断基準は、他の一般車両と全く同じです。周囲の安全を十分に確認し、法令とマナーの両方を意識して走行することが、安全運転の基本となります。

葬儀の場で霊柩車に出会ったとき、マナーだけでなく死後に必要な届け出や流れも理解しておくと冷静に行動できます。

➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

雨の日に追い越しはしてもいいですか?

雨天時でも法的に追い越しが禁止されていない道路であれば、追い越し自体は可能です。ただし、晴天時と同じ感覚で運転するのは非常に危険です。雨の日は路面が滑りやすくなり、ブレーキの効きが悪くなるだけでなく視界も悪くなるため、予想以上に反応が遅れてしまう可能性があります。とくに追い越しは一時的にスピードを上げて車線変更を行うため、判断を誤ると重大な事故につながるリスクが高まります。

また、霊柩車が走行している場面では、周囲の車もやや慎重な運転になる傾向があります。そのため、後ろから勢いよく追い越す車両があると周囲に緊張感を与えてしまうこともあります。特に雨の日のような不安定な状況では、運転手だけでなく、遺族や参列者にも心理的な負担をかけてしまうかもしれません。

雨の日の運転では、安全を最優先にし、できる限りスムーズな流れを保ちながらも、無理な追い越しを避ける判断が求められます。追い越し可能な条件が整っていたとしても、「今、この天候と状況で本当に安全か」を冷静に見極める姿勢が大切です。

急な納棺に駆け付ける場合、喪服が上下揃わないケースもあります。そんなときは、手持ちの服でも見た目を整える工夫ができるので、焦らず対処しましょう。

➡ 喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法

霊柩車 追い越しのマナーと文化を知る

霊柩車を追い越すことに関して、法律上は一般の車両と同様に扱われており、特別な規制はありません。しかし、日本では「死」や「葬送の場面」に対して特有の敬意を払う文化があるため、霊柩車を追い越す際には法律よりもマナーや慣習を意識する方が多く見られます。

たとえば、霊柩車を見かけた際に速度を落として後ろを走る人もいれば、車列に入らないように車間を空けて待つ人もいます。こうした行動は「見送る気持ち」や「故人への配慮」を反映したものであり、日本独自の葬送文化の一部といえるでしょう。また、地域によっては「霊柩車を追い越すと不吉」という迷信や、「親指を隠すと親の死に目に会える」といった俗信が語り継がれてきました。これらは科学的根拠があるものではないものの、昔からの言い伝えとして人々の行動に影響を与えている側面があります。こうした背景を知っていると、霊柩車に対する周囲の慎重なふるまいも理解しやすくなります。

文化的な側面を踏まえると、霊柩車は単なる「遺体搬送用の車両」ではなく、「人生の最終の儀式に関わる象徴的な存在」でもあります。そのように考えると、法的に問題がなかったとしても、追い越すときのマナーや空気感を尊重することが、現代における新しいエチケットといえるかもしれません。

霊柩車を見送る際には、座る位置や並び順にも気を配るとより丁寧な印象になります。遺族の立場としてのマナーも確認しておきましょう。

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

霊柩車を追い越すのはマナー違反?【葬儀マナーの観点】

霊柩車を追い越す行為が法律違反に当たることは基本的にありません。ただし、「マナー」という視点で考えると、多くの人が気を配る場面でもあります。とくに日本では、霊柩車は故人を火葬場まで送るための特別な車両と認識されており、そこには死者への敬意や遺族への配慮が求められる空気が存在しています。

そのため、たとえ法的には問題がなくても、霊柩車を無理に追い越す行動は「空気を読めていない」「配慮に欠ける」と受け止められることがあります。特に遺族が後続車に同乗している場合、突然横を通り抜ける車に対して不快感や動揺を覚えることもあるかもしれません。速度を落とし、慎重に進んでいる霊柩車に対し、煽るような運転は避けるべきです。

また、地域によっては「霊柩車の列を横切るのはよくない」といった風習が根付いていることもあります。そうした文化背景を踏まえると、無理に追い越そうとするよりも、静かに後ろをついて走る選択のほうが自然な振る舞いといえるでしょう。いずれにしても、霊柩車の追い越しに関しては「法律よりも気持ちを大事にする」姿勢が望まれます。交通の流れや状況を見ながらも、礼節を重んじる日本の葬送文化に配慮することが、マナーを守るうえで大切なポイントです。

法律的には問題がない場面でも地域の慣習や感覚が異なることに注意が必要です。➡家族葬と言われたら近所はどう動く?挨拶と香典マナーまとめ

実際に霊柩車に出くわしたときのふるまい

霊柩車に出会った際のふるまいには、決まった正解があるわけではありません。しかし、「何となく不謹慎なことはしたくない」と思う方も多いのではないでしょうか。そういったときは、周囲の空気と自分の心持ちを意識しながら、慎重に行動することが大切です。

さらに、追い越しを検討する場面では、道路の安全性と自分の行動が周囲にどう映るかを意識しましょう。あまりに乱暴に追い越すと、マナー違反と見なされるだけでなく、後続車や歩行者に心理的な影響を与えることもあります。余裕があれば、少し車間を空けて静かに後方を走るほうが、全体として調和の取れた運転になるでしょう。

現代では、霊柩車の外観が一般の高級車に近いため、気づかずに通り過ぎてしまうこともあります。とはいえ、棺を運ぶ神聖な車であることには変わりありません。状況を把握し、静かに送る気持ちをもって接することが、落ち着いた対応につながります。

霊柩車に対する配慮やマナーに迷う背景には、葬送の形式が多様化している現代の流れも影響しています。

➡ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

霊柩車の後ろを走るべき?

霊柩車の後方を走るべきかどうかは、明確なルールがあるわけではありません。しかし、マナーとして考えると「後ろについて走るほうが自然」とされる場面が多いです。これは、葬儀の一環として火葬場へ向かう車列の流れを乱さないようにするという意味合いもあります。

霊柩車の後方には、喪主や遺族、僧侶が乗った車両が続くことが一般的です。そのため、無関係の車が列の途中に入ると不快感を与えることがあります。とくに、ゆっくり走行している車列を急かすような行動や、間に無理に割り込むような運転は避けるべきです。

また、霊柩車が先導する形で信号待ちや交差点を通過する際、無理に先行しようとすると車列が崩れる可能性があります。このような場合も、なるべく後ろを走行し、列の流れを尊重することが望ましい対応です。霊柩車の後ろを走るべきかどうかは、状況によって判断が分かれます。ただ、周囲への配慮や気遣いをもって行動することが、結果的にスマートで礼儀正しい振る舞いにつながります。

実際の葬儀では、霊柩車を見送る場面で遺族がどのような言葉をかけるのかも大切なマナーです。

➡見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備

ハザードを点けるのがマナー?

霊柩車の後ろを走行するときに「ハザードランプを点けるのがマナーでは?」と考える方もいますが、実はこれは明確なルールではありません。ただし、場面によっては配慮や連携の手段として使われることもあります。

例えば、葬列の車列が数台にわたって続いている場合、他の一般車両に「この列は葬儀の関係車両である」と知らせる意味で、先頭または最後尾の車がハザードを数回点滅させることがあります。これにより、割り込みや急な追い越しを防ぎ、列を維持しやすくなるからです。ただし、ずっとハザードを点けたまま走行するのは避けましょう。ハザードランプは本来、緊急時や停車時の周囲への注意喚起を目的としたものです。点灯し続けることで後続車が混乱したり、意図が伝わらなくなる可能性もあります。

また、周囲に配慮を示す行為としては、ハザードよりも車間距離を保ち、静かに走行するほうが望ましい場面も多いです。道路状況や天候、周囲の交通量によって適切な対応は変わりますので、「マナーとしてハザードを使うべき」と決めつけず、その都度判断する柔軟さが大切です。つまり、ハザードの使用は義務ではありませんが、「状況に応じて一時的に使う」という意識であれば、葬列の秩序を守るための配慮として有効な手段となることもあります。

通夜や葬儀の道中で見送る側になったときの対応も知っておきたいポイントです。➡通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報

「霊柩車は神聖なものだから追い越さないほうがいい」と聞いたけど本当?

このような話を耳にしたことがある方も多いと思います。「霊柩車は追い越してはいけない」という考え方は、法律に基づいたルールというより、日本人特有の死に対する感覚や葬送文化から生まれた“気遣い”や“思いやり”によるものです。

霊柩車は、故人を火葬場までお連れするための特別な車両です。そこには単なる搬送車としての役割だけでなく、「最後の旅路を丁寧に見送る」という文化的な意味合いが含まれています。そのため、一般車両とは異なる“神聖さ”を感じる人も少なくありません。また、地域によっては霊柩車の後ろを走る車両が一列になって葬列を形成し、その列を抜くことは失礼にあたるという価値観も存在します。このような背景から、「追い越さないほうがよい」という声が根付いているのです。

ただし、現在では霊柩車の見た目も一般車に近づいており、交通の流れを止めない配慮も必要です。したがって、交通ルールを守りながら安全に追い越すことは、法的には何の問題もありません。重要なのはどんな行動を取るかよりも「どういう気持ちでその行動を選ぶか」です。故人やご遺族に対して敬意をもって対応すればたとえ追い越しを選んだとしても、不適切とは見なされないでしょう。

霊柩車の後を走る際の配慮と同様に、火葬や告別式後の動きについても押さえておくとスムーズです。

➡精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

Q&A

Q. 霊柩車を追い越してしまいました。マナー違反だったでしょうか?

A. マナー面で気になる方もいますが、必ずしも追い越すことが失礼にあたるとは限りません。静かに配慮を持って運転していれば、過度に気にする必要はありません。

Q. 霊柩車が走っているとき、クラクションを鳴らしてもよいですか?

A. 葬送の場にあたるため、できるだけ静かに見送るのが望ましいです。やむを得ない事情がない限り、クラクションは控えましょう。

Q. 子どもに「霊柩車ってなに?」と聞かれました。どう説明すればいい?

A. 「亡くなった人を火葬場まで送る車だよ」とシンプルに伝えるのが良いでしょう。無理に怖がらせず、「大切な人をきちんとお見送りする車」と説明するのも一つの方法です。

Q. 親指を隠すって本当に意味があるの?

A. これは日本各地に伝わる俗信で、「親の死に目に会えなくなる」と言われていますが、科学的な根拠はありません。習慣として大切にする人もいますが、必須ではありません。

Q. ハザードを点けている霊柩車を見かけました。何か意味がありますか?

A. 車列を示す合図として、先頭車や最後尾の車が一時的にハザードを使うことがあります。周囲の車に「この列は葬儀関係です」と知らせる役割を果たしています。

Q:霊柩車を追い越してしまったらどうすれば?

→ 状況に応じてマナー違反にならないケースもあります。葬儀車列のマナーについては以下の記事も参考にしてください。

➡ 出棺の見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備

霊柩車 追い越しに関する法律とマナーの要点まとめ

記事のポイントをまとめます。

- 霊柩車の追い越しは法律上禁止されていない

- 一般車両と同じく道路交通法の適用を受ける

- 黄色の実線や追い越し禁止区間では追い越せない

- 車列への無理な割り込みは交通違反となる

- 雨天時の追い越しは危険が高く慎重な判断が必要

- 法的に問題なくてもマナー的な配慮が求められる

- 遺族の心情に配慮して目立たない追い越しが望ましい

- 地域によっては追い越しを避ける風習がある

- 親指を隠すなどの俗信も文化的背景として存在する

- 霊柩車の後方を静かに走行する人も多い

- 列の中に割り込まないことが基本的なマナー

- ハザードはマナー目的で一時的に使われることがある

- 普通免許で霊柩車の運転は可能な場合が多い

- 大型霊柩車には準中型以上の免許が必要なこともある

- 追い越す際は法令と葬送文化の両面から判断する姿勢が重要

.webp)