戒名が一文字だけで悩む人へ解決策を提案

戒名とは、仏教において故人が仏弟子となり、新たな名前を授かる重要な儀式です。しかし、一般的には戒名が二文字なのに一文字だけの場合、「寂しいのではないか」と感じる人も少なくありません。このような疑問を解消するために、この記事では戒名の構造に込められた意義や、一文字戒名の背景について解説します。

また、戒名一文字の値段や、戒名につけてはいけない文字、さらには戒名で一番高い漢字についても触れています。

戒名 一文字 だけの選び方や考え方について、この記事が役立つ一助となれば幸いです。

戒名 一文字 だけの背景や意味を解説

- 通常の戒名の構造

- 戒名の構造に込められた意義

- 戒名は通常二文字なのに一文字は寂しくないですか?

- 戒名の値段は?

- 戒名につけてはいけない文字は?

- 一番高いと予想される漢字は?

- 生前の名前の漢字が平仮名だった場合はどうなるか?

- 戒名授与のプロセス

通常の戒名の構造

この戒名には、故人が仏の道を歩むことを象徴し、あの世で安らかに過ごせるようにという祈りが込められています。戒名は、故人の生前の行いや信仰心を表すもので、家族や僧侶の手によって供養の一環として付けられることが一般的です。

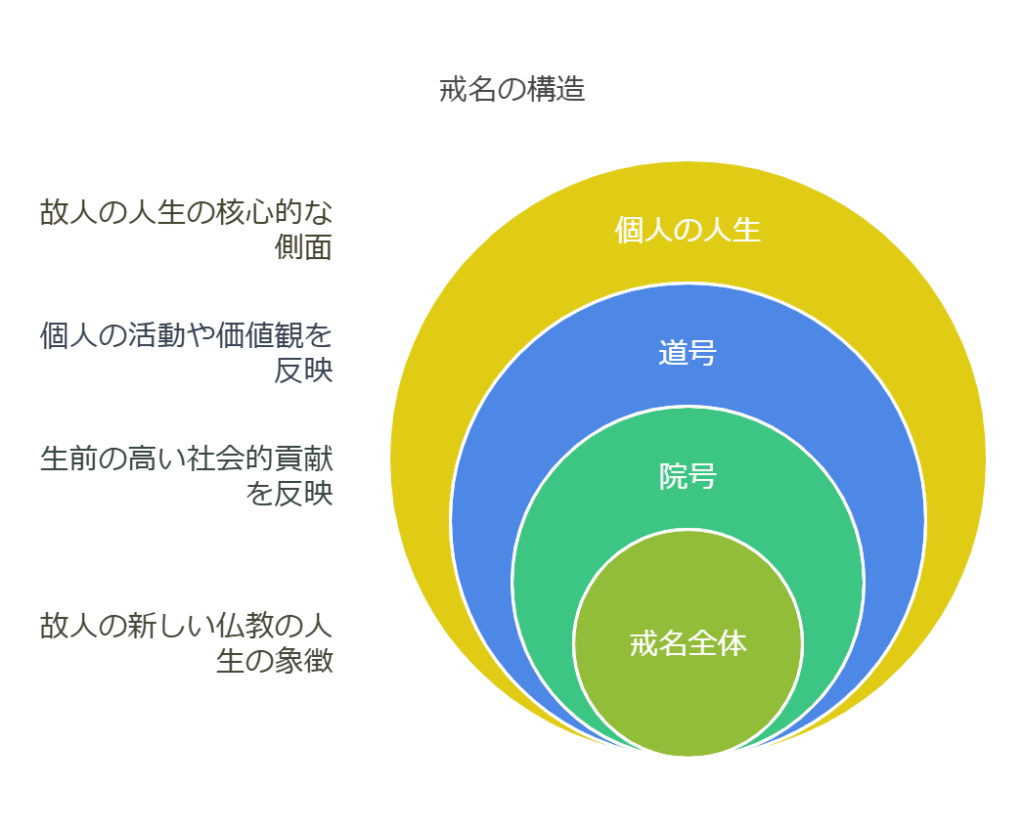

戒名は仏教徒としての新たな旅立ちを象徴するものであり、宗派や地域によって構成に若干の違いがあるものの、以下の4つの要素が含まれるのが一般的です。

1. 院号(いんごう)

院号は戒名の最初に付けられる部分で、故人の社会的な地位や仏教への貢献度を表します。「○○院」や「○○院殿」のような形式で記されることが多く、生前に地域社会に大きく貢献した方や、お寺に多くの支援を行った方などに授けられるのが一般的です。(例:天皇陛下、足利尊氏)

2. 道号(どうごう)

道号は、故人の生前の性格や信念、趣味、職業などを反映する部分です。この部分には「悟りを開いた」という意味が込められ、故人の個性が表れる大切な要素です。たとえば、「光」「月」「海」など自然を表す言葉や、その人らしさを象徴する漢字が用いられます。

3. 戒名(かいみょう)

仏教の教えや経典から取られた文字が用いられ、故人が仏弟子として生まれ変わった象徴します。また、故人の俗名(生前の名前)から一文字を取り入れるたり、また先祖の名前から一字を用いる場合もあります。

4. 位号(いごう)

位号の概要

位号は戒名の最後に付けられる部分で、敬称としての役割を持つ。

位号の役割

故人の社会的な地位、性別、年齢を反映する。

具体例

若年者: 「童子」「嬰子」

男性: 「信士」「居士」

女性: 「信女」「大姉」

このように戒名は、故人の人生や功績を反映した特別な名前であり、仏教における供養の一環として大切にされています。その構造や意味を知ることで、戒名が持つ深い意義を理解し、故人への祈りをより丁寧に行うことができるでしょう。

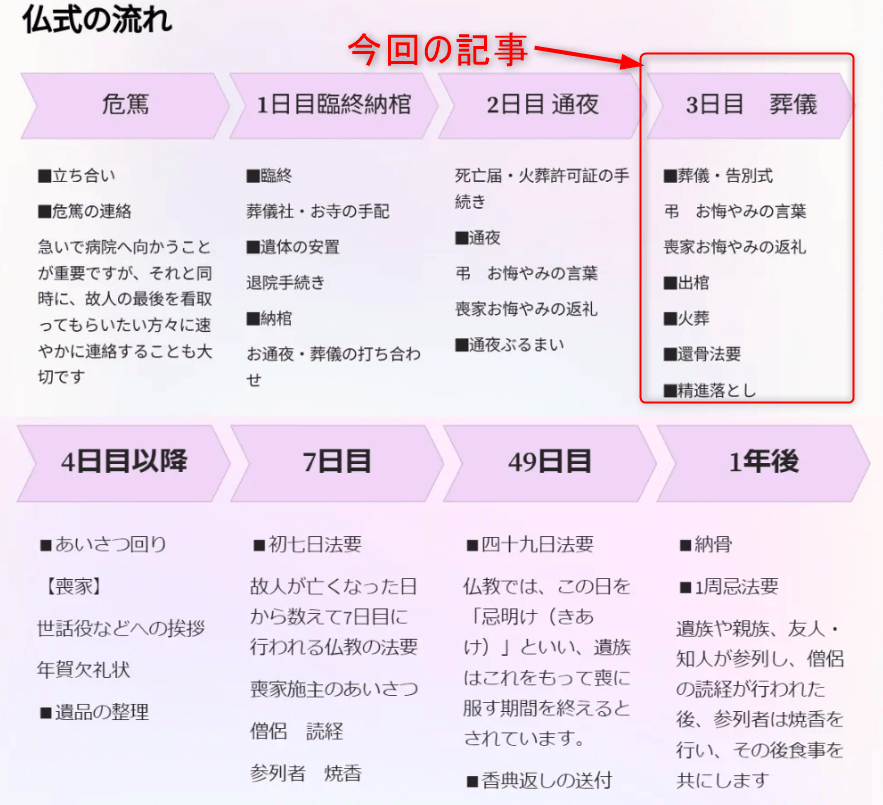

「戒名にまつわる不安や手続き全般について、流れの中で押さえたい方は、下記のガイドもご参照ください。」

➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

戒名の構造に込められた意義

このように、戒名は4つの要素を通じて、故人の生前の功績や個性、信仰を反映する名前となります。例えば、社会や菩提寺に貢献を果たした方には高い位(院号、庵、軒)が授けられ、生前の活動や価値観は道号に反映されます。

戒名に込められた意義

戒名の構造には、故人への敬意や感謝、仏教の教えが深く込められています。「院号」や「道号」によって、故人が社会や寺院にどのような貢献をしたのかが後世に伝えられると同時に、「戒名」そのものは新しい仏弟子としての名前を表し、故人が仏の弟子として新たな道を歩むことを象徴します。また、「位号」は故人の社会的な位置づけや性別を表すだけでなく、遺族が故人を尊敬し、供養するための拠り所ともなります。

例えば、道号に自然を象徴する言葉が選ばれた場合、その人が自然を愛し、それに親しんで生きた生涯が思い起こされます。

また、院号を授与された故人であれば、その人が地域や仏教界でどのような役割を果たしたのかを知るきっかけとなります。このように戒名には、故人の生前の歩みや価値観、そして遺族が抱く思いが凝縮されています。

戒名を通じた供養の意義

戒名は、故人が仏の弟子として新しい旅路を歩むための象徴であり、遺族にとっては供養の中心的な存在となります。その構造を深く理解することで、戒名が持つ意義をより実感できるでしょう。

また、戒名をいただく過程では、僧侶と相談しながら故人にふさわしい名前を選ぶことができるため、遺族の心の支えとなる面もあります。

戒名は故人への敬意と感謝を形にするものであり、単なる形式ではありません。その意味を理解し、お布施という感謝の形を通じて、故人の新たな旅立ちを見守ることが大切です。このように戒名の意義を深く知ることで、仏教の教えに基づいた供養をより丁寧に行うことができるでしょう。

「戒名に関わる手続きの前後で必要なことを網羅的に確認したい場合は、こちらのチェックリストも役立ちます。」

➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

戒名は通常二文字なのに一文字は寂しくないですか?

一文字戒名に関する情報を分かりやすく表にまとめました。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 一文字戒名の印象 | 戒名が一文字の場合、特別な意味を感じ取りにくいと考える人が多い。一方で、受け取り方は価値観や背景によって異なる |

| 宗教的・文化的意義 | 一文字であることが必ずしも故人を軽視しているわけではない。シンプルさの中に深い意味が込められる場合がある |

| 故人の象徴 | 生前の名前や性格を反映した一文字が選ばれることがあり、その背景に特別なストーリーがあれば遺族も納得しやすい |

| 遺族の感じ方 | 遺族にとっては「簡素すぎる」と感じる場合がある |

| 他の戒名との比較 | 他の家族や親族の戒名と比較した際、一文字戒名がシンプルすぎると気になるケースもある |

| 解決策 | 菩提寺の僧侶に一文字戒名が選ばれた理由を確認することで納得感を得られる可能性がある |

この表を参考にすることで、一文字戒名に対する印象や背景、納得のポイントを簡潔に理解できるようになります。

一文字の戒名が「寂しい」と感じるかどうかは、受け取る側の価値観や背景によって異なります。一般的に戒名は故人が仏の弟子として新たな名前を授かるものであり、その名前には故人の人格や功績、願いが込められます。そのため、多くの人は戒名が一文字の場合、特別な意味を感じ取りにくいと考えがちです。

ただし、一文字戒名にも宗教的・文化的な意義があります。

例えば、故人の生前の名前や性格を象徴する一文字が選ばれていることがあります。このように、一文字でもその背景に特別なストーリーがあれば、戒名が一文字であることを納得し、受け入れることができます。

一方で、遺族にとっては、一文字戒名が「簡素すぎる」と感じられることも事実です。

さらに、宗派や地域によっては戒名で用いる漢字や文字数が決まっている場合や、故人の社会的地位や寄付の額に応じて戒名が決められる場合もあります。

一文字戒名が寂しいと感じる場合は、その背景や理由を菩提寺に尋ねることで理解が深まり気持ちが和らぐことがあります。

最後に、一文字戒名をどう受け止めるかは、故人への思いをどのように表現するかによります。戒名の文字数よりも、故人を偲び、日々の供養を丁寧に行うことの方が重要です。戒名がどのような形式であれ、故人を大切に思う気持ちを持ち続けることが何より大切です。

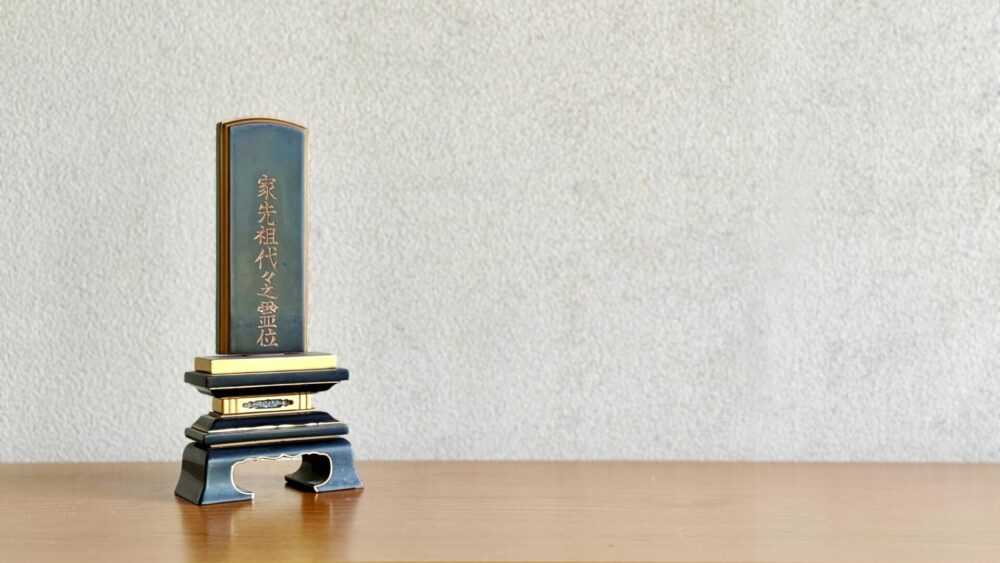

「戒名に迷ったときは、まず位牌の扱い方を知っておくと安心です。」

➡ 位牌の包み方と持ち運びの注意点を初心者向けに解説

戒名の値段は?

戒名の値段は、宗派や地域、菩提寺の方針、そして家族や故人との関係性によって大きく異なります。一般的に戒名は、「院号」「道号」「戒名」「位号」といった要素で構成されますが、それぞれの要素や戒名のランク(位)によって費用が変わります。特に、「院号」や「位号」は、故人の社会的地位や菩提寺への貢献度を反映するものであり、これらが付与されるかどうかで戒名の長さや費用に違いが生じます。

戒名の一般的な費用相場

一般的な戒名の費用は、10万円から50万円程度が相場とされています。ただし、これはあくまで目安であり、地域やお寺によってはさらに高額になる場合もあります。

このような価格差が生まれる背景には、戒名の文字数やランクに加えて、地域ごとの慣習やお寺の運用維持が関係しています。例えば、都市部では戒名費用が高額になる傾向が見られる一方、地方では比較的安価で戒名を授けてもらえる場合もあります。

お布施は「お気持ち」という考え方

そのため、「いくら包めば正解なのか」と悩むよりも、自分たちの経済状況や気持ちに基づいて決めることが大切です。

僧侶に直接相談すると、「お気持ちで結構です」と返答されることが多いのも、お布施がサービス料金ではなく、あくまで感謝の形であることを意味しています。しかし、具体的な金額の目安がわからず不安に感じる場合には、葬儀社や他の家族に相談して地域の相場感を把握するのも一つの方法です。

疑問や不安がある場合の対応

戒名の値段や形式に疑問や不安がある場合は、遠慮なく菩提寺の僧侶に相談することが大切です。

例えば、「一文字戒名の意味は?」「故人の戒名にはどんな意味が込められているのか?」

といった具体的な質問を投げかけることで、戒名に込められた背景や意図を知ることができます。さらに、費用面での心配がある場合も正直に相談することで解決の糸口が見つかることがあります。多くの僧侶は、遺族の事情や気持ちを尊重し、納得のいく形で戒名を授けようと努力してくれるものです。

まとめ

戒名の値段はサービス料金ではなく「施し」なので金額は一律ではなく、戒名の構成や地域の慣習、菩提寺の方針によって異なります。また、「お布施はお気持ち」という考え方に基づき、自分たちの経済状況や感謝の気持ちを基準にすることが大切です。

このように、費用だけでなく背景や意味を理解することで、故人にふさわしい戒名を受け入れやすくなるでしょう。られることがあります。また、僧侶とのコミュニケーションを通じて、故人にふさわしい戒名を授けてもらうことが重要です。費用面での心配がある場合も、事前に相談することで解決の糸口が見つかるでしょう。

「香典返しや供花など、周囲への配慮も忘れずに。」

➡ 【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

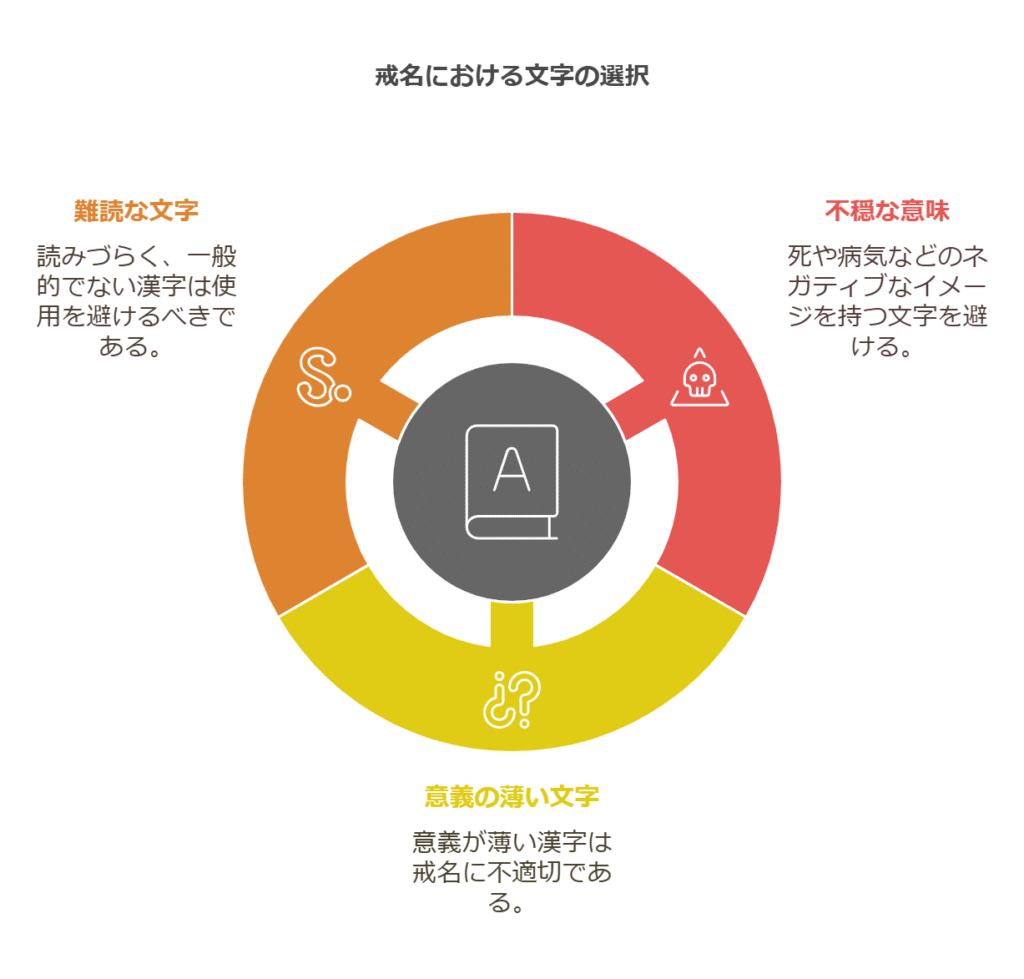

戒名につけてはいけない文字は?

戒名をつける際には、避けるべき文字やルールがいくつかあります。これは、戒名が仏教徒としての名前であり、宗教的な意味や格式を重視するためです。不適切な文字を使用すると、戒名の本来の意義を損ねる可能性があるため、注意が必要です。

まず、「三除の法」と呼ばれるルールに基づき、以下のような文字は使用を避けるべきとされています。

- 不穏な意味を持つ文字:たとえば、「死」「病」「狂」「争」など、ネガティブなイメージを持つ文字。

- 漢文の助字や置き字:「也」「於」「乃」などの意味が薄い文字は避けられることが多いです。

- 奇怪で難読な文字:読みづらく、一般的でない漢字。

また、「二箇の大事」という戒律もあり、以下の要素を含む文字は避けるべきとされています。

- 動物を表す文字:「犬」「猫」「馬」など。ただし、「龍」「鶴」「亀」など、吉兆を表す動物名は例外として使われる場合があります。

- 歴代天皇や宗派の開祖に関連する文字:「昭和」「平成」「日蓮」などの尊号や年号。

さらに、戒名には故人の個性や生前の功績を反映させるべきという考え方があるため、無意味な文字や適当な文字の使用も避けるべきです。

戒名を授ける際には、これらのルールに基づいて適切な文字を選ぶことが重要です。また、宗派や地域によって細かなルールが異なるため、菩提寺や僧侶に相談しながら進めることをおすすめします。このように正しい戒名を選ぶことで、故人の供養をより心のこもったものにすることができます。

「戒名が一文字かどうかに関わらず、戒名を刻む位牌の種類にも注意が必要です。」 ➡ 戒名を書く板の名前と位牌・墓誌の違いを解説

一番高いと予想される漢字は?

戒名に使用される文字とその意味

| カテゴリ | 使用される文字の例 | 意味・背景 |

|---|---|---|

| 仏教的な清浄性や悟り | 蓮、光、徳、道、清 | 仏教の清浄性、悟り、慈悲の精神を象徴する。高位の戒名に使用されることが多い |

| 格式を感じさせる文字 | 院、殿、光 | 高位の戒名や特別な地位を示す院号や道号に含まれる文字。故人の地位や貢献度を反映 |

| 宗教的背景 | 選ばれる文字の価値 | 宗教的な背景や故人の人格、地位に基づいて選ばれるが、文字そのものに直接の「値段」はない |

| お布施との関係 | 高位になるほどお布施が高額 | 戒名のランクが高くなると、お布施の金額が上がる傾向があり、選ばれる文字にも格式を感じるものが選定される |

この表を通じて、戒名に用いられる文字の意味や背景、お布施との関係がわかりやすく整理されています。戒名における文字の価値は、その宗教的な背景や故人の人格、社会的地位に応じて選ばれるものであり、文字そのものの「値段」が直接設定されるわけではありません。

しかし、戒名が高位になるほどお寺の維持における貢献度(お布施)の金額が上がることが一般的で、その中に含まれる漢字も格式を感じさせるものが選ばれる傾向があります。

たとえば、「院号」や「道号」に含まれる文字として、「院」「殿」「光」などがよく見られます。

戒名における「一番高い漢字」という考え方はあくまでも相対的なものであり、故人の背景や宗派の意図を考慮して選ばれます。そのため、戒名に用いられる漢字の意味や背景を理解することは、故人の供養を深めるためにも重要なポイントです。

「戒名のことで家族と意見が分かれた場合は、直葬を選ぶ家庭もあります。」

➡ 直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法

生前の名前の漢字が平仮名だった場合はどうなるか?

故人の生前の名前が平仮名で表記されていた場合、その漢字が戒名に直接反映されないことがあります。

しかし、平仮名の名前では漢字を直接引用できないため、別のアプローチで戒名が付けられます。

具体的には、平仮名の名前が持つ音や意味に関連する漢字を選ぶことが多いです。例えば、「あおい」という名前であれば、「葵」や「青」のように、その音やイメージを漢字に置き換える形が考えられます。また、平仮名名に込められた由来や背景を考慮して、故人の生き方や信仰にふさわしい漢字が選ばれることもあります。

ただし、平仮名名が戒名にどのように反映されるかは、宗派や菩提寺による違いもあります。一部の宗派では、平仮名名がそのまま戒名に含まれることは少なく、別の要素で補完されることが一般的です。この場合、僧侶が故人の生前の話をよく聞き、適切な文字を選んで戒名を授ける流れになります。

これにより、戒名がより故人らしさを反映したものになり、納得感を得られる戒名を授かることができるでしょう。

「そもそも戒名自体が不要だと考える方も増えています。」

➡ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

戒名授与のプロセス

戒名授与のプロセスを分かりやすく表にまとめました

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. 僧侶との相談と準備 | 菩提寺の僧侶と相談し、故人の俗名、生前の功績、性格、信仰を伝える。僧侶が戒名候補を検討するための情報を提供する。 |

| 2. 戒名の選定 | 戒名は「院号」「道号」「戒名」「位号」の4つで構成。故人の背景や宗派に基づき、僧侶が適切な名前を選定する。 |

| 3. 費用の確認 | 戒名に必要なお布施の金額を確認。ランクや構成によって異なり、数万円から数十万円が相場。事前に僧侶から説明を受けるとよいでしょう。 |

| 4. 通夜や葬儀での授与 | 通夜または葬儀で僧侶から正式に戒名を授与。戒名が故人の新しい名前として供養に用いられることが説明される。 |

| 5. 位牌や墓石への記載 | 戒名を位牌や墓石に刻む手続きを実施。俗名が刻まれている場合は、石材店で戒名に変更する作業が必要になる。 |

この表を参考にすることで、戒名授与の流れを簡潔かつ段階的に把握することができます。

戒名の授与は、故人が仏教徒として新たな名前を与えられる重要な儀式であり、いくつかの段階を経て行われます。このプロセスは、宗派や地域によって若干異なる場合がありますが、以下の一般的な流れに基づいて進行します。戒名の授与プロセスでは、僧侶との相談が特に重要です。

また、費用面や宗派ごとの違いについても事前に理解しておくことで、スムーズに進行できるでしょう。

「香典返しや供花など、周囲への配慮も忘れずに。」

➡ 【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

戒名 一文字 だけの場合の注意点や解決策

- 戒名の読み方がわからないときは

- 葬儀で戒名をつけない人の割合は?

- 位牌を作らないとどうなる?

- 有名人の戒名とその意味

- 宗派ごとの戒名の特徴とまとめ

戒名の読み方がわからないときは

戒名の読み方がわからない場合は、まず冷静に情報を整理することが大切です。戒名は仏教において重要な意味を持つ名前ですが、普段使わない漢字や特殊な組み合わせが用いられることが多く、正しい読み方が分からないことも珍しくありません。

最初の手段として、位牌や戒名を刻んだ石材に振り仮名が記されている場合があります。確認できる場合は、これを参照するのが最も簡単です。

インターネットや書籍で戒名の読み方を調べるのも手段の一つですが、注意点があります。

また、戒名を通じて故人の生前の人柄や人生観を感じ取ることも供養の一部です。読み方にこだわるのは大切ですが、戒名に込められた意味にも目を向け、丁寧に向き合うことが大切です。

「戒名が簡素でも、供養の気持ちは形で表すことができます。」

➡ 短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

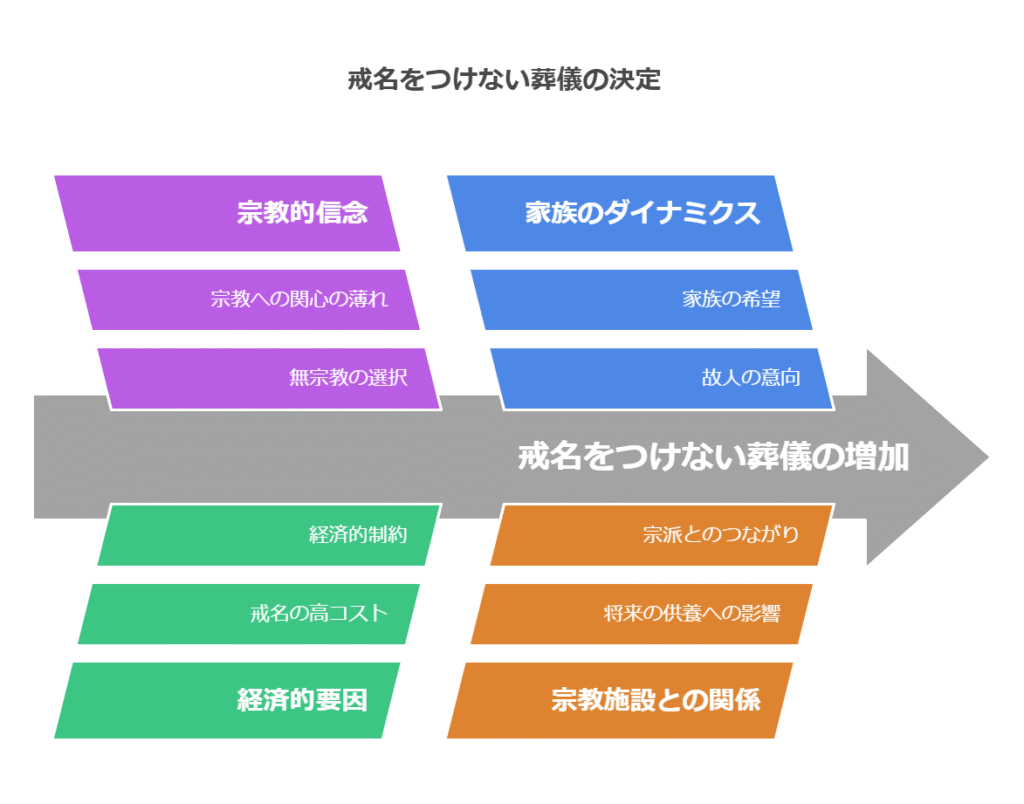

葬儀で戒名をつけない人の割合は?

戒名をつけずに葬儀を行う人の割合は、近年徐々に増加している傾向があります。特に、無宗教葬や直葬を選択する家庭では、戒名をつけないケースが多く見られます。具体的な割合は地域や宗教観、家庭環境によって異なりますが、ある調査によると、都市部では全体の20~30%程度が戒名を省略する傾向があるとされています。

1. 戒名をつけない主な理由

- 宗教への関心が薄い

- 戒名の費用が高額である

- 故人や家族が無宗教を希望している

2. 戒名をつけない家庭が選ぶ供養方法

- 樹木葬

- 菩提寺や宗派に属さない形の供養を選ぶ家庭が増加

- 戒名を必要としない供養の例

- 無宗教の葬儀

ただし、戒名をつけないことで、後々の供養や法要の際に宗派やお寺との関係に影響が出る可能性もあるため、事前に家族や宗教施設と相談することが重要です。こうした相談を通じて、故人の意思を尊重しつつ家族が納得できる形の葬儀を選ぶことが求められます。

「戒名は簡素でも、喪服のマナーはしっかりと守っておきたいものです。」

➡ 喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法

位牌を作らないとどうなる?

位牌を作らない場合、仏教の伝統的な供養においていくつかの影響が考えられます。位牌は、故人の戒名や没年月日を記した木製の札で、故人を供養するための象徴的な存在です。これがない場合、宗教的な意味合いでは供養が完全ではないと考えられることがあります。

具体的には、位牌を作らないと、以下のようなことが起こる可能性があります。

- お寺での供養に影響する:仏壇での日々の供養や、法要の際に位牌がないと、お寺側が正式な供養とみなさないケースがあります。

- 故人をしのぶ場の欠如:位牌は、家族が故人を日々しのび、祈りを捧げるための重要な象徴です。これがないと、日常的な追悼の場が減少する可能性があります。

- 家族や親戚の不安:宗教的な背景が強い家庭では、位牌を作らないことに対して家族や親戚が不安を抱くことがあります。特に、伝統を重んじる家系ではこれが問題視されることもあります。

ただし、現代では、位牌の代わりに写真やメモリアルプレートを利用する家庭も増えています。これにより、伝統的な位牌がなくても、家族それぞれの方法で故人を偲ぶことが可能です。どの形を選ぶにしても、家族の意思を尊重し、事前に宗派やお寺と相談することが大切です。

「通夜や告別式の規模によって、戒名の扱いも変わることがあります。」

➡ 【一日葬】焼香のみで失礼にならない参列のポイント

有名人の戒名とその意味

有名人の戒名の例を分かりやすく表にまとめました

| 人物名 | 戒名 | 戒名に込められた意味 |

|---|---|---|

| 美空ひばりさん | 慈唱院美空日和清大姉 | 「慈唱院」: 慈しみ深い活動や音楽を象徴。「美空」: 芸名を反映。「日和」: 穏やかで明るいイメージを表現。 |

| 夏目漱石さん | 文献院古道漱石居士 | 「文献院」: 文豪としての功績を象徴。「古道」: 伝統や自然への愛を表現。「漱石」: 本人のアイデンティティをそのまま反映。 |

戒名を見るときのポイント

- 戒名は故人の人生や価値観を象徴するもの。

- ただ高位を示すだけでなく、背景や個性を反映している。

- 有名人の戒名を参考にすることで、故人にふさわしい戒名の選び方を学べる。

この表を通じて、戒名に込められた深い意味や個性を簡潔に理解できます。

有名人の戒名は、その人の生前の活動や功績、人柄を反映した特別な名前として注目されることが多いです。戒名の構成には「院号」「道号」「戒名」「位号」が含まれ、特に院号や道号に故人の生き方が反映される点が特徴的です。

戒名の呼び方や形式の違いは、それぞれの宗派が持つ教義や仏教観の違いから生じています。以下では、浄土真宗や日蓮宗、さらに他の主要な宗派における戒名の特徴を詳しく解説します。

「故人の意思を尊重した供養の方法もあります。」

➡ 【献体】遺族の気持ちに寄り添う供養と家族の心構え

宗派ごとの戒名の特徴

戒名は宗派ごとにその呼び方や形式に特徴があり、各宗派が重んじる教えや仏教観が戒名に反映されています。そのため、戒名を考える際には、自身や故人が信仰していた宗派の慣習を理解することが重要です。また、菩提寺や僧侶に相談することで、適切な戒名を授かることができます。

浄土真宗の戒名:「法名」

浄土真宗では戒名を「法名(ほうみょう)」と呼びます。これは、浄土真宗の教義に戒律を守る考えがなく、阿弥陀仏への信仰を重視するためです。

- 特徴: 「釈(しゃく)」という字が名前に含まれ、すべての人が釈迦如来(仏)の弟子であることを示します。

- ランク付けなし: 他宗派と異なり、戒名に階層的なランク付けはありません。

- 法名の記載: 位牌は使わず、「法名軸」や「過去帳」に記載されます。

日蓮宗の戒名:「法号」

日蓮宗では、戒名を「法号(ほうごう)」または「日号(にちごう)」と呼び、法華経の信仰を示す名前として授けられます。

- 特徴: 名前に「日」の文字を含み、例えば「日光」「日蓮」のように、日蓮宗の信仰を反映します。

- 個性の表現: 故人の信仰や生前の行動が名前に反映され、個性的な戒名となることが多いです。

曹洞宗・臨済宗の戒名:「戒名」

禅宗である曹洞宗や臨済宗では、戒名という呼び方が一般的です。禅宗は戒律や修行を重視するため、戒名が仏弟子の名前として強調されます。

- 構成要素: 「院号」「道号」「戒名」「位号」の4つで構成され、例として「〇〇院△△道□□居士」のような形式です。

- 個別化: 戒名には故人の社会的地位や性格、功績が反映され、非常に詳細に個別化されます。

浄土宗の戒名:「戒名」

浄土宗では「戒名」という呼び方を用い、仏弟子としての戒律を守る誓いが強調されます。

- 特徴: 戒名に「誉(よ)」という字が含まれ、阿弥陀仏への信仰と功績を称える意味を持ちます。

- 位号: 「居士(こじ)」「信士(しんじ)」などの位号が付けられ、故人の地位や信仰を反映します。

天台宗・真言宗の戒名:「戒名」

天台宗と真言宗でも基本的に「戒名」と呼ばれますが、それぞれ独自の要素を持ちます。

- 天台宗: 仏や菩薩を象徴する「梵字(ぼんじ)」を戒名の上部に付け加えることがあります。

- 真言宗: 大日如来を象徴する「阿字(あじ)」が戒名に使われ、真言密教の教義を反映します。

宗派ごとの戒名のまとめ

戒名は単なる形式ではなく、故人の人生や信仰を反映する重要な名前です。宗派ごとの特徴を理解し、僧侶と相談しながら決定することで、より適切で納得のいく戒名を授かることができます。

このように、戒名の呼び方や形式には宗派ごとの特徴がはっきりと表れています。それぞれの宗派が大切にしている教えや仏教観が、戒名の構成や名前の選び方に反映されているため、戒名を考える際には、自身が属する宗派や故人が信仰していた宗派の慣習をよく理解しておくことが重要です。また、事前に僧侶や菩提寺に相談することで、適切な戒名を授かることができるでしょう。

「納棺式では、戒名を読み上げる場面もあります。」

➡ 入棺と納棺の違いとは?儀式の流れと必要な準備を紹介

戒名 一文字だけが持つ意味と注意点

記事のポイントをまとめます。

- 戒名は仏弟子としての名前であり、故人の冥福を祈るもの

- 一文字戒名はシンプルさの中に深い意味を込められる場合がある

- 一文字戒名は特に社会的地位や功績を表さない

- 一文字戒名は宗派や寺院の慣習に基づいて授けられる

- 一文字戒名は「簡素すぎる」と感じる遺族もいる

- 僧侶に一文字戒名の背景や理由を確認することが大切

- 故人の名前や性格を象徴する文字が選ばれることが多い

- 宗派や地域によって戒名の形式が異なる

- 一文字戒名でも供養の価値に影響しない

- 遺族が戒名の意味を理解することで納得感が得られる

- 一文字戒名の背景には寄付やお布施の金額が関係する場合がある

- 不適切な文字は避け、宗教的意義を重視して選定される

- 戒名は故人の供養や祈りを象徴する存在

- 位牌や供養の際に戒名の文字数は重要ではない