葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

現代社会では、葬儀や戒名に対する考え方が大きく変化しています。「葬式不要、戒名無用」という選択肢が注目を集める中、その背景には費用の負担や宗教観の変化、価値観の多様化などさまざまな理由があります。本記事では、葬式を行わない場合や戒名が不要な場合の手続きから、「直葬(火葬式)」や「自然葬」といった現代的な葬送スタイルの具体例まで幅広く解説します。

さらに、葬式や戒名にかかる高額な費用が発生する理由や、戒名不要の考え方が広がる背景、戒名なしで納骨をする際の手続きと注意点についても詳しく取り上げます。家族葬で読経なし・戒名なしを選ぶ方法や、「葬式不要、戒名無用」を実行した事例と注意点、戒名のランクやお布施の相場といった具体的な情報も網羅しています。葬儀や戒名にまつわる疑問を解消し、あなたに最適な選択肢を見つけるためのヒントを提供します。

葬式 不要 戒名 無用の現代的な選択肢とは

- 葬式を行わない場合や戒名が不要な場合の手続き

- 「直葬(火葬式)」や「自然葬」とは何か

- 葬式や戒名にかかる高額な費用が発生する理由

- 戒名不要の考え方が広がる理由

- 戒名なしで納骨は可能か?手続きと注意点

- 家族葬で読経なし・戒名なしを選ぶ方法

葬式を行わない場合や戒名が不要な場合の手続き

葬式を行わない場合や戒名が不要な場合には、通常の葬儀とは異なる手続きが必要です。この手続きには、故人の意思を尊重することと、法的な要件を満たすことの両方が含まれます。初めての方にもわかりやすいように、具体的な流れをご紹介します。

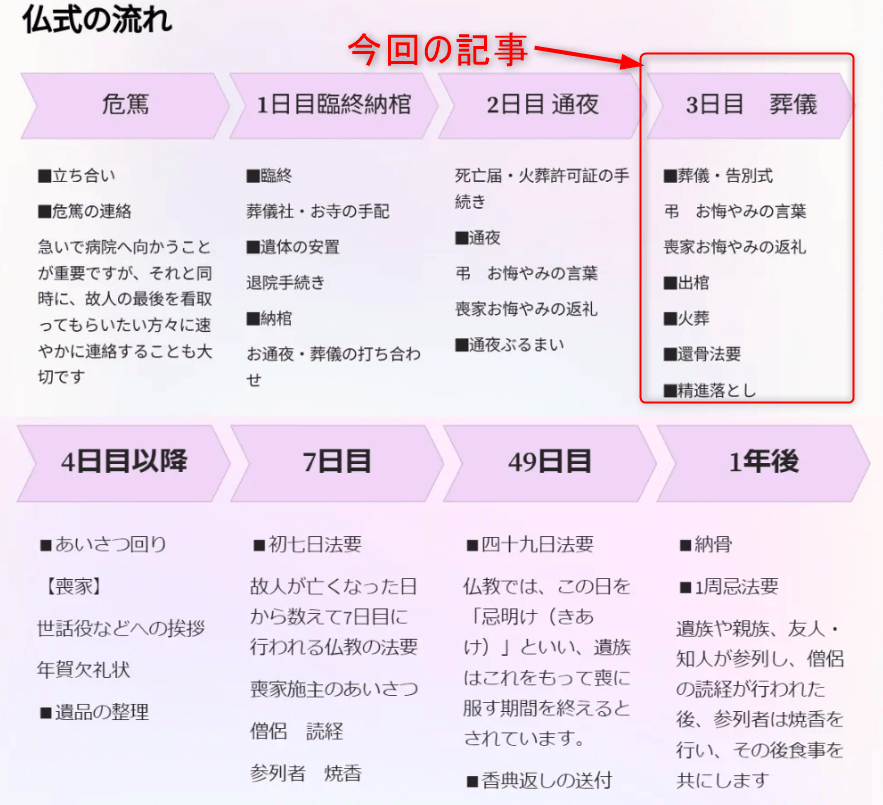

まず、葬式を行わない場合の基本的な流れは「直葬(火葬式)」に近いものとなります。

1. 火葬許可証の取得手続き

- 手続き概要: 死亡診断書を市区町村役場に提出し、火葬許可証を受け取る

- 手続きの担当: 通常は葬儀社が代行するが、家族が自分で行うことも可能

2. 戒名不要の場合の準備

- 確認事項: 故人が無宗教または宗教儀式を希望しなかったことを確認

- 推奨対策: 生前にエンディングノートや遺言書を作成してもらう

3. 遺骨の取り扱い

- 選択肢: 戒名不要の寺院や納骨堂を選ぶ、または自然葬を検討

4. 親族・友人への通知方法

注意点: 葬儀がない場合でも適切な連絡方法を決めることが重要

訃報の連絡: 個別通知またはお別れ会や追悼集会の開催を計画

なお、手続きの際には火葬場の予約、遺体の搬送、遺骨の受け取りなど細かな段取りが必要です。これらを簡略化するために、直葬や火葬のみを専門とする葬儀社に相談するのも有効な手段です。

このように、葬式を行わず、戒名が不要な場合でも適切な手続きが必要です。計画的に進めることで、故人の意思を尊重しながらスムーズに進行させることができます。

「葬式を行わない選択をする前に、そもそも従来の葬儀にはどのような役割があるのかを知っておくと、後悔のない判断がしやすくなります。」

➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

「直葬(火葬式)」や「自然葬」とは何か

「直葬(火葬式)」や「自然葬」は、近年注目されるようになった葬儀の代替スタイルです。それぞれの特徴を詳しく説明します。

通常の葬儀では、式場の使用料や僧侶へのお布施などが発生しますが、直葬ではこれらの費用が不要となるため、負担を軽減できます。また、儀式がないため、参列者の招待も最小限に抑えることができ、家族の希望に沿った形で進められます。

そのため、火葬後に家族での食事会やお別れ会を開くケースも見られます。

自然葬は、遺骨を土に還す方法を指します。これは、環境に配慮した埋葬方法として注目されています。具体的には、遺骨を粉末状にして樹木の根元に埋める「樹木葬」、海に散骨する「海洋散骨」、山や河川に撒く「自然散骨」などがあります。

これらの方法は、費用面での負担軽減や宗教儀式への拒否感、さらにはエシカルな観点から選ばれることが増えています。ただし、自然葬を選ぶ際には、遺族間での合意や地域のルールを守ることが求められます。直葬と自然葬は、それぞれ特徴が異なるため、家族の希望や価値観に合った方法を選ぶことが大切です。

散骨は、適切な方法で節度を守って行えば、法律的に問題はありません。日本には「墓地埋葬法」や「刑法190条(遺骨遺棄罪)」という遺骨の取り扱いに関する法律がありますが、現在のところ、これらの法律には散骨に関する具体的な定義が記載されていません(※散骨とは遺骨を粉状にして自然に還す方法のこと)。

「葬式を省略する場合でも、死亡届や火葬許可申請などの法的な手続きは必要です。抜け漏れがないよう、事前に確認しておきましょう。」

➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

葬式や戒名にかかる高額な費用が発生する理由

| 項目 | 内容 | 平均費用の目安 |

|---|---|---|

| 葬儀式場の使用料 | 葬儀を行うための会場費。地域や規模によって異なる | 数十万円程度 |

| 祭壇の装飾費用 | 花や装飾品など、祭壇を飾るための費用 | 数万円〜十数万円 |

| 棺の費用 | 故人を安置するための棺の用意にかかる費用 | 数万円〜十数万円 |

| 僧侶へのお布施 | 通夜や告別式で読経や弔辞を行う僧侶への謝礼 | 数万円〜数十万円 |

| 参列者への食事提供 | 通夜振る舞いや告別式後の食事会の費用 | 数万円〜十数万円 |

| 返礼品の費用 | 参列者に渡すお礼品(お返し)の準備費用 | 数千円〜数万円 |

葬式や戒名にかかる費用が高額になるのには、いくつかの要因があります。それらを理解することで、適切な選択をする助けになるでしょう。

葬儀全体の準備に関わるコスト

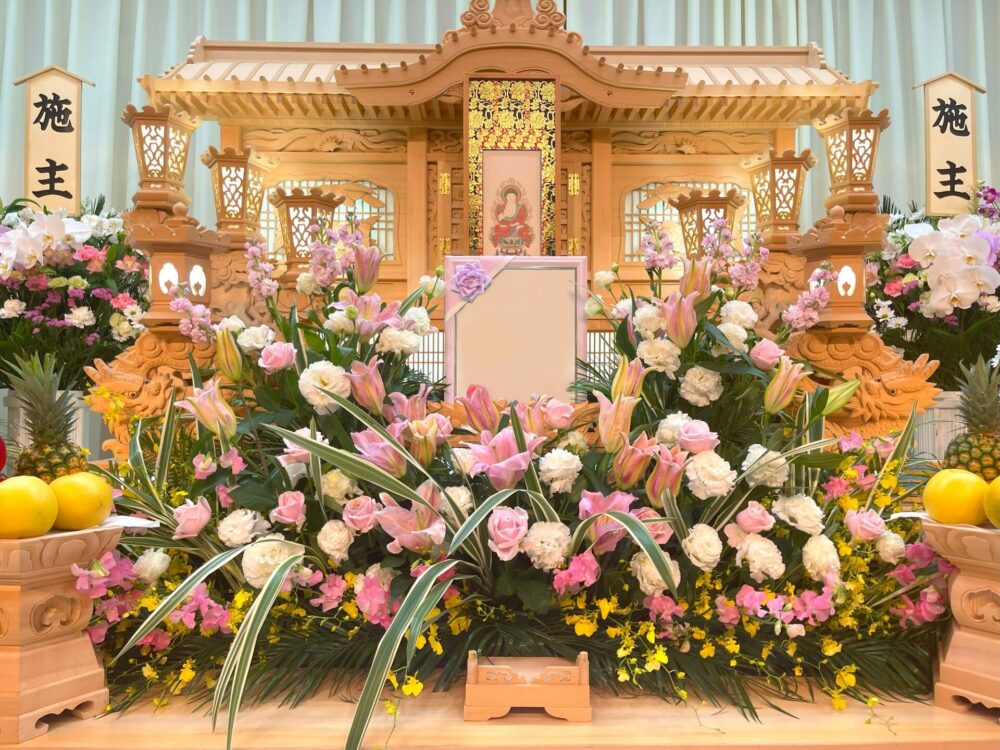

葬儀の費用には、会場費や装飾費が大きく影響します。葬儀式場の使用料は地域や規模によって異なりますが、数十万円になることが一般的です。加えて、祭壇の装飾や花の手配、棺の準備など、細かい部分に費用が積み重なることがあります。

例えば、豪華な祭壇を選ぶ場合、その装飾には高額な生花が必要となるため、全体の費用が大幅に上がることがあります。一方、家族葬や直葬など、シンプルな形式を選ぶことで、これらのコストを削減できる場合もあります。

戒名のランクによる費用の違い

戒名にはランクが存在し、「院号」や「大居士」といった高位の戒名が追加される場合、特に高額になります。これらは通常、寺院への寄付や社会的貢献を反映する形で授けられます。そのため、寄進の額が多くなるほど戒名料が高額になるのが一般的です。

例えば、院号を希望する場合、数十万円から場合によってはさらに高額な寄付が必要とされることがあります。この背景には、寺院の維持費や運営費を支えるという目的があります。

見栄や地域の慣習が影響することも

葬式を盛大に行うことが一種のステータスとされる地域もあります。こうした風習がある場合、故人を送り出すために盛大な式を求める家族が増え、結果的に費用が膨らむ傾向があります。また、特定の宗教や地域の伝統が、追加の儀式やアイテムを必要とする場合もあります。このような要因が、全体の費用を押し上げる原因になっています。

お寺や僧侶の役割

費用の一部は、僧侶の労力や寺院の維持費に充てられることもあります。葬儀や戒名を授ける僧侶の活動には時間や労力がかかるため、それに見合った報酬として費用が発生します。

例えば、葬儀の規模が大きい場合には、複数の僧侶が儀式を執り行うことがあり、その際には人件費が増えることになります。

費用を抑える方法

一方で、費用を抑える選択肢も存在します。例えば、直葬や家族葬を選ぶことで、会場費や装飾費用を削減できます。また、戒名についても、ランクにこだわらず基本的なものを選ぶことで、負担を軽減することが可能です。

ただし、これらの選択をする際には、地域の慣習や親族間の意見を十分に考慮しながら進めることが重要です。用は、故人を弔うために必要なものではありますが、無理のない範囲で適切な形を選ぶことが重要です。

「たとえ家族だけで簡素に済ませる場合でも、親族の立場や関係性への配慮は重要です。席順や立ち位置に迷ったときはこちらをご参考に。」

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

戒名不要の考え方が広がる理由

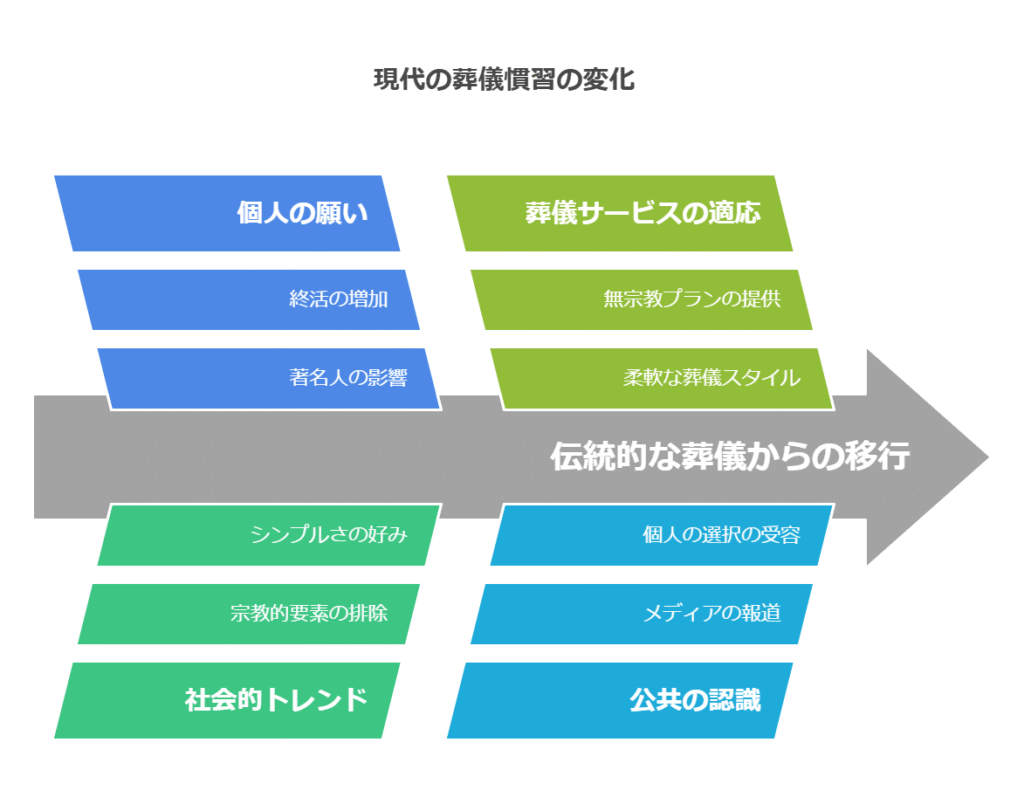

戒名不要という考え方は、近年ますます多くの人々に受け入れられつつあります。この背景には、社会的な変化や個人の価値観の多様化が影響しています。

まず、戒名不要の考え方が広がる大きな理由の一つは、費用面の負担軽減です。戒名を授かるには一定の費用が必要であり、特に高位の戒名になるほど高額になります。一部では、戒名料が数十万円から百万円を超えることもあります。この金額が遺族にとって大きな負担となる場合が多く、戒名そのものを不要とする選択肢が注目されています。また、インターネットやメディアで戒名にかかる費用が取り上げられることで、この考え方がさらに浸透しています。

さらに、宗教に対する考え方の変化も挙げられます。

1. 伝統的な戒名の役割

- 仏教の役割: 戒名は故人の冥福を祈るために与えられてきた

- 伝統の背景: 日本では仏教が重要な位置を占めていた

2. 現代の戒名に対する価値観の変化

- 無宗教・多宗教の増加: 宗教儀式や戒名を重視しない人が増えている

- 戒名の捉え方: 必須ではなく選択肢の一つと考えられるようになってきた

3. 個人の生き方を重視する風潮

選択の背景: 故人の価値観やライフスタイルを反映する考え方

エンディングノートの普及: 生前に「戒名をつけない」と意思表示する人が増加

一方で、戒名不要を選ぶ際には、遺族や親族との十分な話し合いが重要です。

そのため、事前に話し合いをしておくことが、スムーズな進行に繋がります。

このように、費用面の合理性、宗教観の変化、個人の尊重といった理由から、戒名不要の考え方は広がりを見せています。ただし、この選択肢を採用する際には、適切な準備と配慮が求められます。

本記事では、葬儀や戒名にとらわれない新しい葬送のあり方を紹介しています。中でも、「葬式も墓も不要」という考え方は特に注目されています。

➡具体的な供養方法の例や体験談については、こちらの記事をご覧ください。

【葬式しない 墓もいらない 知恵袋で話題の供養方法まとめ】

戒名なしで納骨は可能か?手続きと注意点

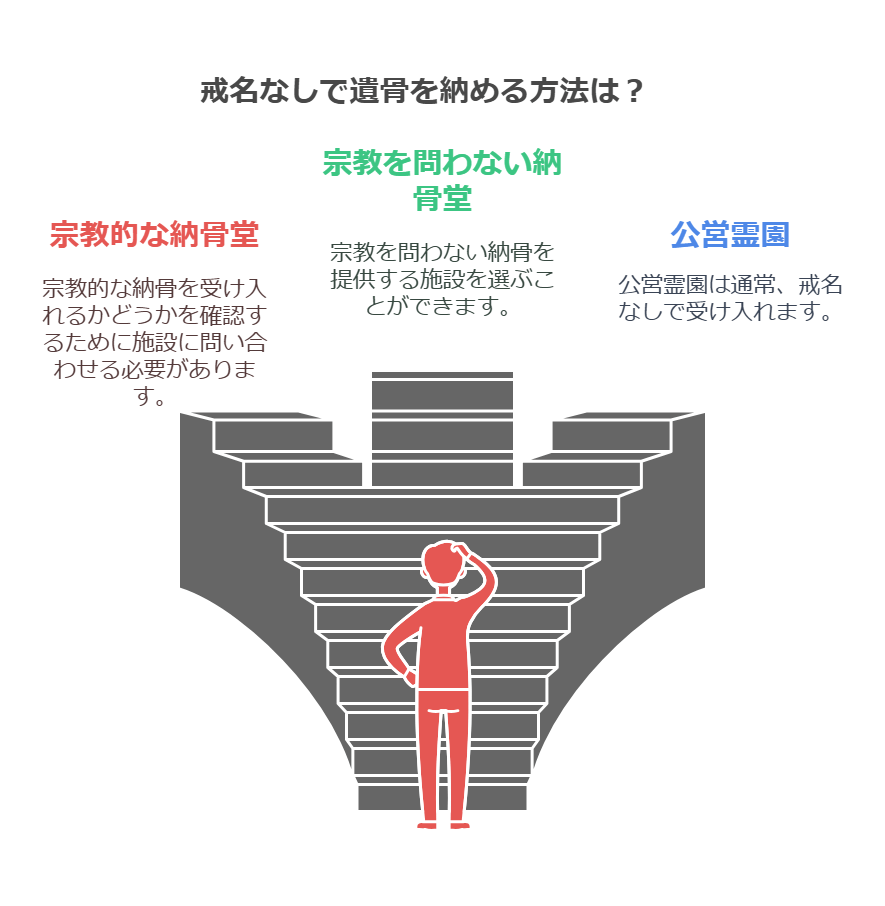

戒名なしで納骨を行うことは可能ですが、いくつかの手続きや注意点を理解しておく必要があります。戒名は仏教における故人の名前として重要な役割を果たしますが、現代では宗教にとらわれない形で納骨を希望する人が増えています。

1. 戒名なしでの納骨先の選択

- 寺院の場合: 一般的な寺院では戒名がないと納骨が難しい場合がある

- 無宗教対応施設: 無宗教や宗教を問わない納骨堂や霊園の利用が可能

- 公営霊園: 宗教を問わず、戒名がなくても受け入れられるケースが多い

2. 納骨に必要な手続き

- 必要書類: 火葬許可証や埋葬許可証を用意する

- 手続き場所: 火葬場や市区町村役場で手続きを行う

- 事前確認: 納骨先の施設管理者に条件や書類の確認が必要

3. 注意点

事前の話し合い: 故人の意思を尊重しつつ、遺族の意向を調整する必要がある

親族間の合意形成: 高齢の家族や伝統重視の人々への配慮が重要

また、戒名なしの場合でも、供養の方法について考えておくことが必要です。無宗教の場合でも、故人を偲ぶための場や方法を設けることで、心理的な区切りをつけることができます。戒名なしで納骨を行う場合は、これらの手続きや注意点を理解し、計画的に進めることで、トラブルを防ぎ、スムーズに進行させることができます。

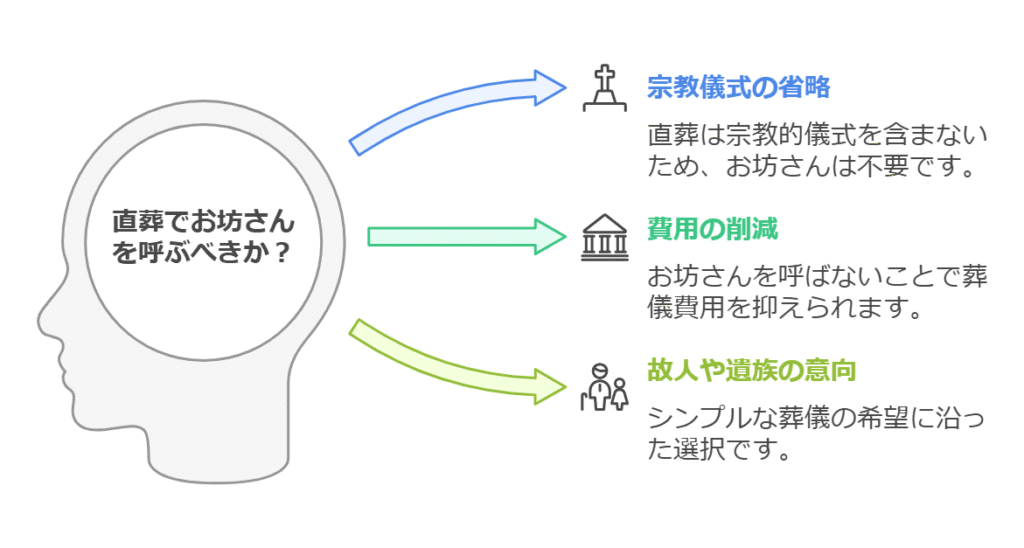

「菩提寺との付き合いがない」「仏式にこだわりたくない」と感じた方は、実際にお坊さんを呼ばない葬儀を選んだケースも参考になります。

➡ 直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法

家族葬で読経なし・戒名なしを選ぶ方法

家族葬に関するポイント表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 葬儀社の選択 | 読経や戒名を省略する場合、無宗教葬や直葬に対応している葬儀社を選ぶ必要がある |

| 葬儀社の対応プラン | 読経や戒名を省いた形で進行するプランが多くの葬儀社で提供されている |

| 事前準備 | 希望を伝えた上で、見積もりを確認し計画を立てることが重要 |

| 個別の追悼方法 | 故人が好きだった音楽を流す、写真や思い出の品を飾るなどで宗教色を排除した温かみのある葬儀を演出 |

| 戒名をつけない場合の対応 | 故人の名前やニックネームを使用し、呼びかけやメッセージに取り入れることで親しみのある形にする |

この表は、家族葬を計画する際に考慮すべきポイントを簡潔にまとめたものです。必要な情報が一目でわかるよう整理されています。

家族葬で読経なし・戒名なしを選ぶ方法は、故人や遺族の希望に沿ったシンプルで自由な葬儀を実現する手段です。家族葬は、近親者や親しい友人のみが集まり、小規模かつ静かな環境で行われるため、従来の葬儀に比べて柔軟性が高いのが特徴です。

さらに、家族葬で読経なし・戒名なしを選ぶ場合でも、供養や納骨についてはしっかりと考える必要があります。納骨先の選択や供養の方法を計画し、遺族が安心して進められるように準備を整えておくことが望ましいです。このように、家族葬で読経なし・戒名なしを選ぶ方法は、柔軟で個人の価値観を重視した葬儀の形として、多くの人に受け入れられています。

費用を抑えたシンプルな葬儀を選ぶ方が増える中、「納棺」の簡略化についても知っておくと判断しやすくなります。

➡ 入棺と納棺の違いとは?儀式の流れと必要な準備を紹介

葬式 不要 戒名 無用を実行した事例と注意点

「葬式不要、戒名無用」を実行した人々の事例

「葬式不要、戒名無用」という考え方を実行に移した事例は、近年増加傾向にあります。この背景には、故人の遺志を尊重しようとする動きや、従来の形式にとらわれない柔軟な葬儀スタイルの普及が影響しています。

まず、代表的な事例として挙げられるのが、実業家の白洲次郎氏です。白洲次郎氏は「葬式無用、戒名無用」という明確な遺言を残し、実際に葬式を行わない形で旅立ちました。彼の遺族は遺言を尊重し、親しい人々と共に静かに故人を偲ぶ場を設けました。戒名もつけず、墓石には彼の名前ではなく、不動明王を表す梵字が刻まれるにとどまりました。この事例は、シンプルで個人の意思を尊重した葬儀の一つのモデルとして広く知られています。

また、政治家や文化人の中には、宗教色を排除し、シンプルな直葬(火葬のみを行う形式)を選んだケースも多く見られます。例えば、近年では石原慎太郎氏が生前に「葬式や戒名は不要」とする意思を示しており、家族の手によって簡素な形で葬送が行われました。こうした著名人の事例が広く報道されることで、同様の選択を検討する一般の人々が増えていると考えられます。

さらに一般的な事例として、終活を通じて事前に「葬儀は簡素に、戒名は不要」と伝える人々が増えています。

これらの事例からわかるのは、葬儀や戒名に対する価値観が多様化しつつあることです。それぞれの事例が示すように、個人の意志を尊重しつつ、遺族や周囲と調和する方法を見つけることが、今後ますます重要になるでしょう。

「通夜・告別式なし」の一日葬や直葬を選ぶなら、香典や焼香の対応についてもあらかじめ確認しておくと安心です。

➡ 【一日葬】焼香のみで失礼にならない参列のポイント

葬儀で戒名をつけない人の割合とその背景

近年、葬儀で戒名をつけない人の割合は増加傾向にあります。具体的な統計データは地域や宗派によって異なりますが、無宗教やシンプルな形式の葬儀を選ぶ人が増えているのは確かです。この背景には、社会的な変化と個人の価値観の多様化が影響しています。

一つの要因として、葬儀に対する考え方の変化が挙げられます。

1. 従来の戒名の重要性

- 伝統的な価値観: 日本の葬儀では戒名が重要な要素とされてきた

- 宗教的意義: 戒名は仏教儀式の一環として故人の供養に不可欠なものと考えられてきた

2. 現代における戒名不要の広がり

- 宗教観の変化: 無宗教や非宗教的ライフスタイルを選ぶ人が増加

- 新たな考え方: 宗教的儀式を必須としない葬儀スタイルが一般化

3. 費用面での影響

- 戒名料の負担: 戒名の位により費用が高額になり、経済的負担が大きい

- 費用軽減の選択: 費用を抑えるために戒名を省略するケースが増加

4. 都市部での選択の傾向

都市部での広がり: 葬儀費用全体を抑えたいと考える人が多い都市部で戒名を省く割合が増加

さらに、葬儀の形式自体が変化している点も見逃せません。家族葬や直葬といったシンプルな葬儀が主流になる中で、戒名をつけるかどうかが自由に選択できるようになっています。特に、エンディングノートを活用した終活が普及したことにより、生前に自ら「戒名をつけない」と意思表示をする人が増えています。

このような背景から、葬儀で戒名をつけないという選択肢は、より多くの人々にとって現実的なものとなっています。ただし、戒名を省略する場合でも、親族や地域の慣習に配慮し、十分な話し合いを行うことが重要です。

「菩提寺も墓地も不要」と考える方には、献体という選択肢もあります。供養のかたちとして理解を深めたい方はこちら。

➡ 【献体】遺族の気持ちに寄り添う供養と家族の心構え

戒名がないと成仏できないのか?宗教的な考察

戒名に関する考え方の表

| 立場 | 戒名の役割 | 考え方・補足 |

|---|---|---|

| 浄土真宗の立場 | 信仰を象徴するもの | 「法名」という戒名にあたるものがあるが、必ずしも成仏に必要不可欠とはされない |

| 無宗教・他宗教の立場 | 個人の信念に基づいた別れを重視 | 戒名がなくても個人の価値観や信念を尊重し、別れを受け入れることが重要とされる |

| 伝統的仏教の立場 | 故人が成仏するための重要なステップ | 戒名により魂が安らぎ、供養を通じて遺族の心の平安が得られると考えられる |

| 供養を省略する場合 | 代替の供養方法が必要 | 戒名を省略する場合でも、故人を偲ぶ形や供養の意識を持つことが勧められる |

この表は、異なる立場からの戒名の捉え方を簡潔にまとめたものです。それぞれの立場が持つ戒名への考え方や補足が一目で分かるように整理しています。

戒名がないと成仏できないのかという疑問について、宗教的な観点から考えると、その答えは宗派や信仰によって異なります。

しかし、戒名が絶対に必要かどうかは議論の余地があります。

現実的な視点では、戒名がなくても宗教を問わない納骨堂や霊園が増えており、多くの人々が宗教にとらわれない形で供養を行っています。これにより、戒名を必要としない選択が一般化しつつあります。ただし、地域の風習や親族間の意見に配慮しながら選択を進めることが重要です。

このように、戒名がない場合でも成仏できないということはありませんが、供養や別れの方法については家族や地域の文化を尊重しつつ、個々の状況に応じた選択が求められます。

現代的な葬送スタイルを希望するなら、「家族葬や直葬を選んだ人のマナー対応」も参考になります。

➡ 通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説

【戒名のランク】位の意味 どういう基準

戒名には、仏教徒としての信仰や社会的背景を反映した「ランク」や「位」が存在します。戒名のランクは、故人の生前の信仰の深さや社会的な地位、寺院への貢献度、家族や遺族の意向など、さまざまな要因を基に決定されます。以下では、主要な戒名のランクとそれらがどのような基準で与えられるのかについて詳しく解説します。

院号戒名

「院号戒名」は、戒名の中で最も格式が高いものとされています。この戒名は、主に社会的に高い地位にあった方や、寺院への多大な貢献を行った方に与えられます。「院号」は、古代の院号制度に由来し、皇族や貴族などに使われていたことから、特別な敬意を表す名称です。例えば、地域の発展に寄与した有力者や、多額の寄付を行った人が授かることが一般的です。

居士(こじ)や大姉(だいし)

「居士」や「大姉」は、在家信者に授けられる戒名の中でも高いランクに位置します。「居士」は男性に、「大姉」は女性に対して用いられ、信仰心が特に深かった方に与えられることが多いです。このランクは、故人が仏教的な生き方を実践し、地域や寺院で模範的な存在であったことを示すものとされています。

信士(しんじ)や信女(しんにょ)

「信士」や「信女」は、一般的な在家信者に与えられる戒名です。「信士」は男性に、「信女」は女性に対して使われます。この戒名は、特別な地位や貢献が求められるわけではなく、多くの人々に授けられる戒名の基本的な形とされています。信仰を持ちながらも、平凡な生活を送った人に適しているとされています。

位の意味と基準

戒名のランクは、単なる故人の地位を示すものではありません。それぞれの位には、仏教の教えに基づいた意味があります。例えば、「信士」や「信女」の場合は、信仰を持って生きたことに対する敬意が込められています。一方で、「院号」には、仏教の教えを広めたり、寺院運営に尽力したりした功績を称える意味があります。

また、戒名のランクは、遺族が寺院にお布施を通じて選ぶ場合が多いです。高いランクの戒名を選ぶ場合には、それに応じたお布施が必要となることが一般的です。ただし、これは寺院や宗派によって異なり、戒名の付け方や基準については事前に確認することが重要です

戒名のランクや位の意味を理解し、故人や遺族にとって最適な戒名を選ぶことが、適切な供養につながります。また、寺院に相談する際には、疑問点や不明点を遠慮せずに尋ねることをお勧めします。

「最低限のマナーだけ守りたい」と感じた方には、服装に関するポイントも見直したい内容のひとつです。

➡ 納棺の服装にジーパンはNG?厳粛な場にふさわしいマナーとは

戒名なしで葬儀をした場合のお布施の相場

以下の情報を表にまとめました。

| 項目 | 詳細 | 費用目安 |

|---|---|---|

| 直葬・火葬式 | 僧侶を招かない形式で、僧侶へのお布施が発生しない。 | 10万円~30万円程度 |

| 僧侶を呼ぶ場合 | 戒名を省略し、読経や弔辞などの儀式のみ依頼した場合。 | お布施:3万円~10万円程度 |

| 会場の選択 | – 自治体運営の火葬場:費用を抑えられることが多い。 – 民間の斎場:費用が高くなる場合あり。 | 個別見積もりが必要 |

| 供養の追加費用 | 戒名をつけない場合でも、家族や故人の希望する供養内容によって追加費用が発生する可能性。 | 個別見積もりが必要 |

| 重要なポイント | 葬儀会社や僧侶と具体的な内容を相談し、事前に見積もりを取ることが推奨される。 | – |

戒名なしで葬儀を行う場合、お布施の相場は通常の葬儀に比べて比較的低く設定される傾向があります。戒名料が含まれないため、総額が抑えられるのが一般的です。ただし、具体的な金額は地域や葬儀の規模、僧侶の関与の有無によって大きく異なります。

一方で、僧侶を呼ぶ場合でも戒名を省略する意向を事前に伝えると、読経や弔辞などの儀式に対するお布施のみが求められることがあります。この場合のお布施の目安は3万円から10万円程度が一般的です。

また、葬儀を行う会場や形式によって費用は変動します。自治体が運営する火葬場を利用する場合、民間の斎場に比べてコストを抑えられることが多いです。

戒名なしの葬儀では、伝統的な形式にこだわらずシンプルな別れを実現できる一方、親族や地域の慣習との調整が必要になる場合があります。そのため、事前に意向を家族間で共有し、合意形成を図ることが円滑な葬儀の鍵となります。

「親戚にどう説明すればいい?」と不安な方には、訃報をめぐるマナーや注意点も参考になります。

➡ 訃報を人づてに聞いた時に控えるべき行動とは

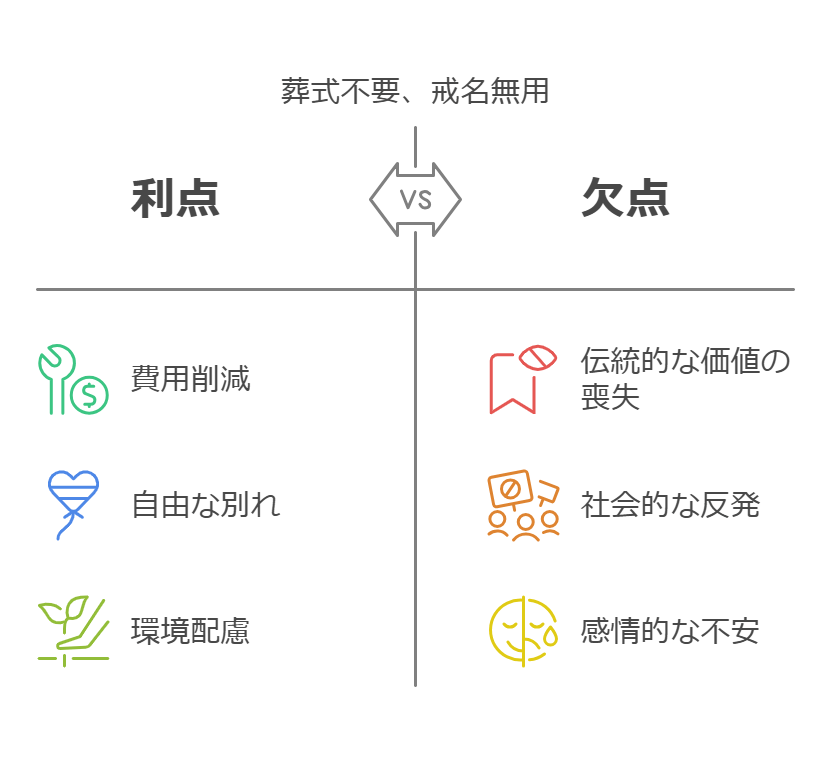

葬式不要、戒名無用に肯定的な意見

「葬式不要、戒名無用」という考え方は、現代の多様化した価値観を反映し、個人の自由や遺族の負担軽減を重視する選択肢として注目されています。この意見は、終活意識の高まりや宗教的儀式に対する捉え方の変化、さらには環境への配慮といった現代社会のニーズを背景に広がりを見せています。

まず、葬儀や戒名にかかる費用が高額であることが、多くの人が「葬式不要、戒名無用」を選択する大きな理由となっています。

1. 高額な費用負担

伝統的な葬儀や戒名には数十万円から数百万円の費用がかかり、特に年金生活者や単身高齢者にとっては大きな負担となっています。このため、無駄な出費を抑え、簡素で費用を抑えた形式を選ぶ人が増えています。

2. 個人の価値観の多様化

宗教的儀式に縛られない自由な別れの形を求める動きが広がっています。無宗教や無神論の人々にとって、戒名や伝統的な葬儀形式は必須ではなく、個人の価値観やライフスタイルに合わせた自由な形でのお別れを望むのは自然な流れです。著名人の例として白洲次郎氏や神山繁氏が挙げられ、彼らの生き方や遺志に共感する人々が増えています。

3. 環境への配慮

環境への配慮もまた、「葬式不要、戒名無用」を選ぶ理由の一つです。自然葬や火葬のみの直葬といった形式は、環境負荷を抑えるエシカルな選択肢として評価されています。サステナブルなライフスタイルを追求する人々にとって、こうした形式は自分の信念を死後にも反映できる方法です。1. 高額な費用負担

伝統的な葬儀や戒名には数十万円から数百万円の費用がかかり、特に年金生活者や単身高齢者にとっては大きな負担となっています。このため、無駄な出費を抑え、簡素で費用を抑えた形式を選ぶ人が増えています。

2. 個人の価値観の多様化

宗教的儀式に縛られない自由な別れの形を求める動きが広がっています。無宗教や無神論の人々にとって、戒名や伝統的な葬儀形式は必須ではなく、個人の価値観やライフスタイルに合わせた自由な形でのお別れを望むのは自然な流れです。著名人の例として白洲次郎氏や神山繁氏が挙げられ、彼らの生き方や遺志に共感する人々が増えています。

3. 環境への配慮

環境への配慮もまた、「葬式不要、戒名無用」を選ぶ理由の一つです。自然葬や火葬のみの直葬といった形式は、環境負荷を抑えるエシカルな選択肢として評価されています。サステナブルなライフスタイルを追求する人々にとって、こうした形式は自分の信念を死後にも反映できる方法です。

本人の視点では、「自分らしい死後の形を実現したい」という希望が中心にあります。従来の宗教的儀式に疑問を抱く人々は、自由で簡素な葬儀を選びます。また、葬儀や戒名にかかる経済的負担が、こうした選択を後押ししている面もあります。

お墓を持たない選択に向き合うと、「そもそも供花や香典は必要なのか」と悩むことも。➡ 【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

葬式不要、戒名無用に否定的な意見

「葬式不要、戒名無用」という考え方に対して、否定的な意見も根強く存在しています。この意見は、伝統や宗教的価値観、そして遺族の心理的ケアの重要性を重視する立場から語られることが多く、個人や社会全体の多様な背景が反映されたものです。

これらの儀式は、長い歴史を通じて地域社会や家庭に深く根付いてきました。そのため、葬儀を行わない選択は、親族や地域社会から批判を受けたり、誤解を招いたりする可能性があります。特に伝統的な慣習が色濃く残る地域では、こうした選択に対する反発が強くなる傾向があります。

次に、宗教的な価値観において、戒名の重要性を強調する意見もあります。仏教において、戒名は故人が仏門に入る証とされ、成仏のための一助となると考えられています。

特に、信仰心が強い家庭では、戒名の省略は故人への敬意を欠く行為と受け取られることもあり、家族内での意見の相違が生じる場合もあります。

1. 心理的影響

葬儀や戒名を省略することには、遺族の心理面での影響が指摘されています。

葬儀は故人の死を受け入れ、心の整理をするための大切なプロセスです。これを省略することで、遺族が悲しみを共有する機会を失い、喪失感からの立ち直りが遅れる可能性があります。葬儀を通じた「心の区切り」は、遺族の精神的健康を支える重要な要素とされています。

2. 社会的プレッシャー

葬儀や戒名を省略することには、社会的な側面で否定的な意見も存在します。特に伝統的な地域社会では、この選択が一般的に受け入れられない場合が多く、遺族が批判や非難の対象となることがあります。このような社会的プレッシャーは、遺族にとって心理的な負担となり得ます。

3. 本人の思いと伝統の尊重

故人本人の視点からは、「死後も家族に感謝を示したい」という思いから、戒名を通じて供養を望む場合もあります。また、親族や地域社会との関係を大切にする人々にとって、戒名の省略は礼儀や伝統を軽視する行為とみなされることがあり、これを避けるために伝統的な儀式を選ぶケースもあります。

このように、「葬式不要、戒名無用」という考え方に否定的な意見は、伝統や宗教的価値観を尊重する立場や遺族の心理的ケアを重視する立場から生まれています。一方で、現代の多様な価値観を考慮しながら、個々の事情や背景に応じて慎重に選択することが求められるテーマであると言えるでしょう。

形式にとらわれない供養の中でも、最低限押さえておきたいのが「喪服」の対応。➡ 喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法

戒名とクリスチャンネームの共通点

戒名とクリスチャンネームは、それぞれ異なる宗教的背景を持ちながらも、多くの共通点を持っています。これらは共に信仰を象徴し、特定の宗教において重要な役割を果たす名前です。

戒名は仏教において、亡くなった人が仏門に入ったことを象徴する名前であり、死後に与えられる場合が多いですが、生前に授けられることもあります。戒名は、故人の生き方や信仰の深さ、家族や宗派の意向に基づいて名付けられます。その名前は仏教の戒律を守る意志や、仏とともに歩む道を示しています。

一方、クリスチャンネームは、キリスト教における洗礼や信仰告白の際に授けられる名前で、聖人や聖書の登場人物の名が選ばれることが多いです。クリスチャンネームは、信仰の始まりやコミュニティへの所属を示すシンボルであり、生涯にわたって用いられます。

1. 共通点

- 信仰に基づいた名前

戒名とクリスチャンネームはいずれも信仰に基づいて付けられ、個人の宗教的アイデンティティを表します。 - 記憶と敬意の手段

家族や宗教的コミュニティがその名前を通じて個人を記憶し、敬意を払うための重要な役割を果たします。

2. 相違点

クリスチャンネーム:聖書やキリスト教の伝統に関連した名前。

付与のタイミング

戒名:死後に与えられる名前。

クリスチャンネーム:生前に信仰の受け入れを象徴して授けられる名前。

宗教的背景

戒名:仏教の戒律に基づく名前。

このように、戒名とクリスチャンネームは異なる宗教文化を背景にしながらも、人々の信仰を象徴し、特定の宗教コミュニティにおいて重要な役割を担う名前と言えます。

「戒名を付けない=位牌が不要?」と迷っている方にとって、戒名の意味とその代替方法も重要なヒントになります。

➡ 戒名を書く板の名前と位牌・墓誌の違いを解説

葬式不要や戒名無用が広がる背景と現代的な選択肢

- 葬式不要や戒名無用は、費用負担の軽減が主な理由である

- 「直葬」は火葬のみを行う簡素な葬儀スタイルである

- 「自然葬」は環境への配慮が注目される埋葬方法である

- 葬儀費用は会場費や僧侶のお布施などが主な負担となる

- 戒名料はランクによって費用が大きく変わる

- 無宗教や多宗教的な価値観が戒名不要の背景にある

- 家族葬は近親者のみで静かに行える柔軟な形式である

- 戒名なしでも宗教不問の納骨堂や霊園が利用できる

- 戒名の代わりに個人の名前をそのまま使用するケースもある

- 葬式不要や戒名無用を選ぶ著名人の事例が増えている

- 戒名がなくても地域や家族の合意形成が重要である

- 無宗教葬や直葬を専門とする葬儀社が増えている

- 戒名なしの場合も供養の方法を考慮する必要がある

- 環境やエシカルな視点から簡素な葬儀が注目される

- 葬儀や戒名にとらわれない自由な価値観が広がっている