初七日法要をしない家庭が増加中?理由と自宅供養の方法

初七日法要は、仏教における大切な供養の一つとされていますが、現代のライフスタイルや家庭の事情によって、「初七日法要をしない」という選択をする人も増えてきました。この記事では、「初七日法要とは?仏教での意味と由来」から、「初七日は必ずしないといけないのか?」「初七日法要を行わないとどうなる?」といった基本的な疑問に加え、具体的な状況への対応方法も紹介します。

さらに、「初七日に出席できない場合のマナーと代替案」や「初七日 法要 しないときの代替案と注意点」など、現実的な対応策にも触れていきます。初七日を行うか迷っている方、やらなかったことで不安を感じている方にとって、この記事が少しでも心の支えになれば幸いです。

初七日法要をしないのは非常識なのか?

- 初七日法要とは?仏教での意味と由来

- 初七日は必ずしないといけないのか?

- 初七日法要を行わないとどうなる?

- 初七日を過ぎてしまった場合の対応

- 初七日を家族だけで行うのは問題ない?

- 初七日に出席できない場合のマナーと代替案

- 初七日 法要 しないときの代替案と注意点

- 葬儀と一緒に初七日をしたけど別途必要?

- お坊さんを呼ばずに自宅で供養してもいい?

- 初七日を省略したい理由と現実的な事情

- 親族が集まれないときの判断基準と伝え方

- 形式よりも心を大切にする供養の考え方

- 「うちもやらなかった」という意見を参考に

- Q&A

初七日法要とは?仏教での意味と由来

初七日法要とは、故人が亡くなった日から数えて7日目に行う仏教の儀式です。この法要は、亡くなった方の冥福を祈り、成仏への道のりを見守る意味合いを持ちます。仏教では人は亡くなってすぐには極楽浄土へ行けるわけではないとされており、死後49日間をかけて「中陰(ちゅういん)」という世界をさまようと考えられています。この期間、7日ごとに閻魔大王をはじめとする十王による裁きを受け、最終的に四十九日目に来世の行き先が決まるとされています。

初七日はその中でも最初の審判の日であり、「秦広王(しんこうおう)」という王によって、生前の殺生や命に関わる行いについて裁かれるとされてきました。つまり、亡くなった方にとって最初の試練の日であることから、特に重要視されるのです。この日に家族が集まり、僧侶の読経とともに供養を行うことで、「どうか寛大な裁きを受け、よりよい来世へと向かってほしい」という祈りを込めます。

現代においては、初七日法要の形式も多様化してきています。本来は亡くなった日の7日後に改めて集まり法要を行うのが正式な形ですが、遠方からの親族の負担や忙しい日常を考慮し、葬儀当日に「繰り上げ初七日」として済ませるケースが増えています。これは、葬儀後に火葬を終えた段階で行われることが多く、時間的な効率を重視しつつも供養の心を大切にした形といえるでしょう。初七日は単なる儀式ではなく、故人の旅立ちを見送る家族の大切な時間です。手を合わせる心、集まって思い出を語る時間、そのすべてが故人への思いやりとして形になります。

初七日を自宅で行う場合には、ご遺体や位牌の安置場所についても事前に配慮が必要です。

➡遺体安置を自宅で行う際の怖い気持ちを軽減する心得

初七日は必ずしないといけないのか?

法律上、初七日法要を行う義務はありません。仏教の教えに基づく慣習であり、強制ではないからです。つまり、初七日を必ず実施しなければならないという決まりはなく、宗派や家族の考え方によって自由に判断してよいとされています。

ただし、地域や家庭によっては「やるのが当たり前」とされている場合もあります。特に菩提寺と付き合いがある場合や、親族に信仰心の強い方が多い場合は初七日法要を省略することで不満や誤解が生じる恐れもあるでしょう。そこで重要になるのが、事前に関係者としっかり話し合っておくことです。たとえ実施しない選択をする場合でも菩提寺に相談して理解を得る、主だった親族に説明をするなどトラブル回避のための配慮は欠かせません。一方、近年は核家族化や遠距離での生活、経済的な事情から、初七日を行わない家庭も増えています。

このように考えると、初七日を必ず行う必要があるのかという問いには、「形式にとらわれるのではなく、心のこもった供養をどう実現するか」が大切だという結論に至ります。大切なのは、何をしたかではなく、どんな思いでその日を過ごすかということなのです。

初七日法要を行うかどうか迷っている方は、まずはお葬式全体の流れを把握しておくことが大切です。

▶ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイドでは、通夜・葬儀・初七日など一連の流れと家族の役割を分かりやすく解説しています。

初七日法要を行わないとどうなる?

初七日法要を行わなかったからといって、法律上の問題や罰則があるわけではありません。また、仏教の教義においても、「行わなければならない」と明確に定められているわけではなく、あくまで供養の一つの手段として位置づけられています。

しかし、注意すべき点もあります。まず、親族や菩提寺との関係です。前述の通り、特定の宗派や菩提寺とのつながりが深い家庭では、初七日法要を省略することで「供養を怠った」と捉えられることがあります。これが原因で今後のお墓の管理や納骨の際に支障をきたす可能性も否定できません。さらに、心理的な影響も見逃せません。「初七日をやらなかったから、バチが当たるのではないか」「何か悪いことが起きたら、あのとき省略したせいかも」といった漠然とした不安を抱えてしまう方もいます。

このような不安を和らげるためには、「形式よりも心が大事」という供養の本質を理解し、自分なりの方法で故人を思う時間を持つことが大切です。

初七日の法要を自宅で行う場合でも、位牌や遺影を適切に扱うことは供養の基本です。

➡位牌の包み方と持ち運びの注意点を初心者向けに解説

初七日を過ぎてしまった場合の対応

初七日は亡くなった日を含めて7日目に行うのが本来のかたちとされていますが、何らかの事情でその日に法要を営めなかった場合も対応の方法はあります。慌てる必要はありません。

まず押さえておきたいのは、初七日法要は法律や宗教上の義務ではなく、あくまで仏教の供養習慣であるということです。そのため、当日に行えなかった場合でも、後日改めて供養を行えば問題ありません。重要なのは、亡くなった方を思い、手を合わせるという気持ちです。このような場合、可能であれば「繰り下げ初七日」として日を改めて法要を行います。たとえば、週末に親族が集まりやすい日を選び、遅れてでも読経を依頼し、お供え物を用意して供養の場を持つことが一般的です。

なお、菩提寺がある場合には、初七日を過ぎてから法要を行いたい旨を事前に相談しておくことをおすすめします。宗派や寺院によっては対応に違いがあるため、確認しておくことでトラブルを避けられます。もしどうしても僧侶を招くことが難しい場合は、自宅で家族が集まり、仏壇や遺影の前で線香をあげるだけでも立派な供養になります。その際は、生前に故人が好んでいた食べ物や花などをお供えし、静かに冥福を祈るとよいでしょう。

初七日法要の有無に関わらず、葬儀後に必要な手続きや対応は多岐にわたります。

▶ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧では、やるべきことを時系列でまとめているので、見落としを防ぎたい方におすすめです。

初七日を家族だけで行うのは問題ない?

現在では、初七日法要を家族のみで執り行うケースが増えています。特に近年は親族の高齢化や遠方からの移動が難しいことなどから、少人数での法要が現実的な選択となっています。結論からいえば、初七日を家族だけで行ってもまったく問題はありません。

仏教の法要は、あくまで故人の冥福を祈る場です。そのため、大勢を招くことよりも、故人を想いながら丁寧に手を合わせることが大切です。家族だけであっても、心のこもった供養ができるのであれば、十分な意味を持ちます。

また、家族のみで行うことで、形式にとらわれず、より自由な雰囲気で故人を偲ぶ時間を持てるという利点もあります。たとえば、自宅で祭壇を整え、花や故人の好きだった食べ物を供えたうえで、簡単なお経を流しながら静かに祈る方法などもあります。無理なく気持ちを表現できるため、むしろ心がこもった供養になりやすいと言えるでしょう。供養の本質は、「何人で行うか」ではなく、「どんな思いで行うか」です。家族だけでも、心を込めて故人を偲ぶ時間を持てば、それは充分に意味のある初七日法要といえるでしょう。

自宅供養や簡素な儀式を選ぶ方が増えている背景には、一日葬など、通夜を省略する葬儀形式の普及もあります。

➡【一日葬】焼香のみで失礼にならない参列のポイント

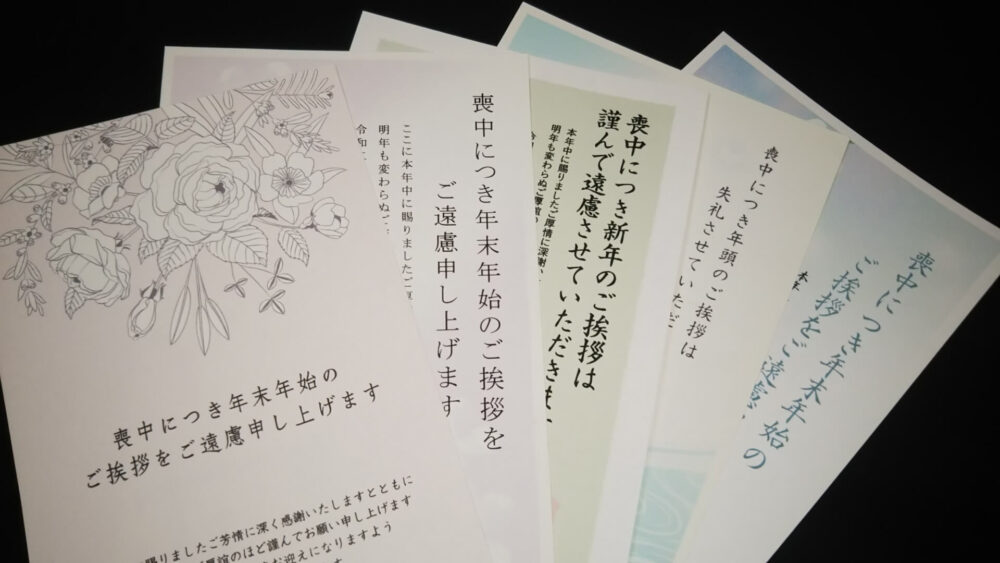

初七日に出席できない場合のマナーと代替案

初七日にどうしても出席できないという状況は、仕事や家庭の事情、遠方からの移動など様々な理由で起こり得ます。そうした場合でも、故人やご遺族への配慮を忘れず、適切な対応をすることがマナーです。

1. 連絡とお詫びの基本マナー

- 出席できないと決まったら、できるだけ早めに喪主や遺族へ連絡

- 「都合により参列できず申し訳ありません」と一言添えると誠意が伝わる

- 特に親しい関係の場合は、電話で直接伝えるのが丁寧

2. 香典などで気持ちを届ける

- 御仏前や御香典を送るのが一般的

- 表書きは宗派で異なるため、事前の確認が安心

- 香典には簡単な手紙を同封するのが望ましい

3. 自宅での供養も心を込めて

- 出席できない代わりに、自宅で手を合わせる供養も有効

- 初七日と同じ時間帯に線香をあげるなどの工夫が可能

- 特に遠方在住や体調不良の方にとって現実的な方法

4. 後日の訪問も選択肢に

- 落ち着いてから、ご遺族宅を訪問して線香をあげる方法もある

- お菓子やお茶などを持参し、改めて弔意を伝えると丁寧な印象に

このように、初七日に直接出席できない場合でも、できる範囲で気持ちを伝える方法は複数あります。大切なのは、供養の心をきちんと表すこと。そして、遺族に対して配慮のある言葉をかけることで、円満な関係を保つことができます。無理に出席するよりも、自分の事情に合ったかたちで誠意を示すことが、現代のマナーといえるでしょう。

「たとえ自宅での供養でも、服装や立ち居振る舞いには最低限のマナーが求められます。」

➡ 喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法

初七日法要をしないときの代替案と注意点

初七日法要を行わない場合でも故人を偲び、心を込めて供養する方法は十分にあります。必ずしも寺院で僧侶を招いて法要を営まなければならないわけではなく、家庭の事情や宗教的背景に合わせて柔軟な対応が可能です。

まず代替案として一般的なのは、自宅での供養です。仏壇や遺影の前に花や線香お茶や故人の好きだった食べ物などをお供えし、静かに手を合わせる時間を持つだけでも立派な供養になります。特別な作法にこだわらず家族で一言ずつ故人に言葉をかけるような方法も、気持ちのこもった弔いのかたちといえるでしょう。また、可能であれば初七日の前後に時間を設け、家族が集まって思い出話をする場を持つこともおすすめです。

このように、初七日をしない選択をする際には、形に代わる「思い」をどう届けるかが大切です。供養とは本来、故人を想う心を形に表す行為です。形式にとらわれすぎず、自分たちにできる方法で真摯に向き合う姿勢が、何よりも大切なのです。

「初七日法要を行わない場合でも、職場復帰時のあいさつや気遣いは大切にしたいですね。」

➡ 忌引き明けの声かけ:職場復帰時の注意点

葬儀と一緒に初七日をしたけど別途必要?

最近では、葬儀と同じ日に初七日法要を繰り上げて行う「繰り上げ初七日」が一般的になりつつあります。これは遠方からの親族の負担を減らす目的や、葬儀の段取りを簡略化する背景から広まったものです。

多くのケースでは、葬儀当日に行った繰り上げ初七日法要が正式な供養として受け入れられています。特に、僧侶による読経や焼香が行われたのであれば、形式としては十分な初七日の役割を果たしていると言えるでしょう。

このように、「繰り上げ初七日」は現代の生活様式に合わせた合理的な方法ではありますが、供養の本質は「どれだけ丁寧に思いを込めて祈ったか」という点にあります。葬儀と一緒に行ったからといって、それだけで終わりにせず、必要に応じて心の整理や家族の思いを再確認する時間を持つことも大切です。

初七日を省略したことが親族間の誤解や摩擦につながらないよう、立場ごとの配慮を知っておくと安心です。

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

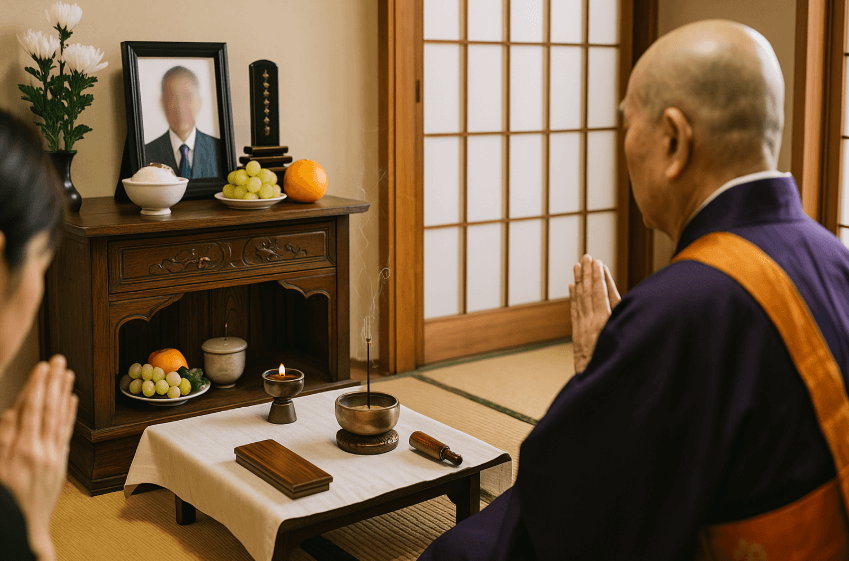

お坊さんを呼ばずに自宅で供養してもいい?

現在の社会ではさまざまな事情からお坊さんを呼ばずに自宅で供養を行う家庭が増えています。高齢の遺族が多く移動が難しい、金銭的な理由、菩提寺との付き合いがない、あるいは無宗教的な価値観によるものなどその理由はさまざまです。こうした背景をふまえると、自宅で心を込めて供養することは、仏教的な考え方から見ても決して否定されるものではありません。

仏教の供養の本質は、形式ではなく「故人を想う心」にあります。たとえ僧侶を呼ばなくても、自宅で遺影に手を合わせたり、線香をあげて家族で故人を偲ぶ時間を持てば、それは十分に供養といえるでしょう。特に初七日のような節目には、できるだけ落ち着いた雰囲気の中で、感謝や祈りの気持ちを込めることが大切です。

このように、僧侶を招かずに自宅で供養する方法は、現代の多様なライフスタイルに合った供養の一つです。大切なのは、どこでどのように行うかよりも、「故人を思い、感謝と祈りの心を届けること」です。それが何よりも尊い供養のかたちだといえるでしょう。

僧侶を呼ばずに行う直葬や自宅での供養を選ぶ方もおり、初七日法要を省略するケースも多く見られます。

➡直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法

初七日を省略したい理由と現実的な事情

初七日法要を省略したいと考えるご家庭は、近年ますます増えています。その背景には、単なる気持ちの問題ではなく、現実的な制約やライフスタイルの変化が関係しています。

まず最も多い理由の一つが「時間的な余裕のなさ」です。たとえば、喪主やご遺族が遠方に住んでおり、葬儀のあとすぐに日常生活へ戻らなければならない場合、再び集まって初七日を行うのは大きな負担となります。加えて平日であれば仕事の調整が難しい方も多く、特に共働き家庭や子育て中の家庭では予定を空けることすら難しいのが現実です。また、高齢化も大きな要因です。親族の中に高齢者が多い場合、長距離移動や長時間の法要参加が体力的に厳しく、集まること自体が難しいケースがあります。

このように考えると、「初七日を省略したい」という判断は、決して無責任なものではなく、現代ならではの生活環境の中で苦渋の決断とも言えます。大切なのは、形式を省くからこそ、故人を想う時間をどのように持つか。省略することに罪悪感を覚える必要はありませんが、その代わりにできる供養をきちんと考えていくことが求められます。

初七日や四十九日といった伝統的な法要を省略する動きは、形式にとらわれない供養の広がりとも関係しています。

➡ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

親族が集まれないときの判断基準と伝え方

葬儀後に初七日法要を行いたくても、親族全員が都合を合わせられるとは限りません。とくに遠方に住んでいたり、体調や仕事の都合で動けない方がいる場合集まれないことはやむを得ない現実です。そうした状況の中でどのように判断しどのように説明すれば良いかが大きなポイントになります。

まずは、法要を開催するかどうかの判断基準として「どこまでが最優先事項か」を整理しましょう。例えば僧侶の読経をお願いする必要があるのか会食は必要か、家族だけでもよいのかといった点を明確にすることが大切です。「どうしてもこの日に全員集まらなければならない」と考えるよりも、「できる範囲で故人を偲ぶ時間を持つ」ことを第一にする方が柔軟に判断しやすくなります。

親族への伝え方については、配慮ある言葉選びが重要です。単に「できません」と言うのではなく、「〇〇の事情があり今回は家族のみで行う予定ですが、心を込めて供養します」「それぞれの場所で手を合わせていただけたら嬉しいです」など、思いやりのこもった説明があると印象も変わります。このように、親族が集まれないからといって、無理に日程を合わせる必要はありません。故人を想う気持ちは、それぞれの形で表せば良いのです。トラブルを避けるためにも、判断は冷静に、伝え方は丁寧に行うことが大切です。

初七日を「通夜や葬儀の当日に繰り上げて行う」ケースも増えており、一日葬の流れとも近い考えです。

➡一日葬:焼香のみで失礼にならない参列のポイント

形式よりも心を大切にする供養の考え方

供養とは本来、故人の冥福を祈る「心」の行いです。その本質を見つめ直したとき、「形式」にこだわりすぎることが必ずしも正しいとは限りません。初七日法要に限らず、葬儀や法事全般においても、心がこもっていなければ形式だけが独り歩きしてしまう恐れがあります。

古くから日本では、仏教の教えに基づいて七日ごとに法要を行い、亡くなった人の魂が極楽浄土へ導かれるよう祈りを捧げてきました。しかしその背景には、形式を通じて生きている人たちが心の整理をするという役割もあったのです。つまり、法要は遺された者のための「心の儀式」とも言えます。今の時代、核家族化が進み、生活スタイルが多様化する中で、すべての家庭が同じ形式で供養を行うことは難しくなっています。だからこそ、気持ちを込めて祈る時間をどう作るかが重要になってきているのです。

一方で、「形式を省く=手抜き」と誤解されることもあるかもしれません。こうして考えると、供養とは儀式の形をなぞることではなく、故人と自分との関係性を振り返り、感謝の気持ちを伝えるための時間と言えます。だからこそ「形式よりも心を大切にしたい」という考え方は、決して間違いではなく、むしろ本来の供養の姿に近づくものだと考えられます。

法要の省略は仏教儀式の意味や役割を見直すきっかけにもなります。

➡通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報

「うちもやらなかった」という意見を参考に

初七日法要を行わないという判断に迷いがある方にとって、「他の家庭はどうしているのか?」という事例は非常に参考になります。実際にネット上の掲示板やQ&Aサイト、SNSなどでは、「うちも初七日はやらなかった」という声が多く見受けられます。

これらの声に共通しているのは、「形式を省いても、故人を想う気持ちは変わらない」という考え方です。むしろ、無理に形式だけを重視して家族に過度な負担がかかるよりも、今できる形で丁寧に手を合わせることの方が大切ではないか、という想いが見えてきます。ただし、「うちもやらなかった」という意見をそのまま自分の判断基準にするのは少し危険でもあります。なぜなら、家庭ごとに置かれた環境や宗教観、親族との関係性が異なるからです。ネットの情報はあくまでも“参考”にとどめ、自分たちの事情と照らし合わせて考える必要があります。

このように、他の家庭の声からは「供養の形は一つではない」ということを学べます。あなた自身やご家族が納得できる方法を見つけるためにも、「うちもやらなかった」というリアルな事例は、心の支えになるはずです。

法要を省いても、自分なりの節目を持ちたいときは献体や永代供養も選択肢になります。➡献体:遺族の気持ちに寄り添う供養と家族の心構え

Q&A

ここでは「初七日 法要 しない」に関するよくある疑問をQ&A形式でまとめました。迷っている方の参考になれば幸いです。

Q1:初七日法要をしなかったらバチが当たるのでは?

**A1:**仏教の教えでは、法要はあくまで供養のための行いであり、「やらなかったからバチが当たる」といった考えは、厳密には仏教本来の教義とは異なります。不安に感じたとしても、手を合わせる・故人を偲ぶという行為が何よりの供養です。

Q2:親族に反対されそうですが、どう説明すればいい?

**A2:**たとえば、「仕事の都合で集まるのが難しい」「高齢の家族に無理をさせたくない」など、現実的な事情を丁寧に説明することが大切です。また、「気持ちは込めて供養します」と伝えることで、形式を省略しても真摯な姿勢を示すことができます。

Q3:葬儀当日に初七日を済ませました。もう一度やる必要はありますか?

**A3:**葬儀とあわせて初七日法要を行う「繰り上げ初七日」は、現代では一般的な形式となっています。僧侶の読経があったなら、別途改めて初七日を行う必要はありません。ただし、気持ちの面で改めて手を合わせたい場合は、自宅で供養するのも良いでしょう。

Q4:自宅で初七日法要をしても問題ない?

**A4:**可能です。仏壇や後飾り壇にお供えをして、家族で手を合わせるだけでも立派な供養になります。僧侶を呼ぶ場合は読経をお願いすることもできますが、呼ばずに静かに祈るだけでも問題ありません。

Q5:初七日と四十九日はどちらを優先すべきですか?

**A5:**どちらも大切ですが、仏教では四十九日が魂の行き先を決める大きな節目とされています。もしどちらかを簡略化せざるを得ない場合は、四十九日法要を丁寧に行うことを優先する傾向があります。

このようなQ&Aを参考にしながら、自分たちにとって無理のない供養の形を考えてみてください。供養のかたちは一つではなく、心を込めて行えばそれが最良の供養になります。

初七日法要をしない選択を考える人へのまとめ

- 初七日法要は仏教の供養習慣であり法律上の義務ではない

- 故人の冥福を祈る儀式として7日目に行われる

- 宗派や家庭によって形式や必要性に違いがある

- 葬儀と同日に行う「繰り上げ初七日」も一般的

- 初七日を過ぎた後でも改めて供養すれば問題ない

- 自宅での手を合わせる供養も立派な方法である

- 僧侶を呼ばずに行う供養も仏教的に否定されない

- 家族だけでの初七日法要もマナー上問題ない

- 出席できない場合は香典や手紙で気持ちを伝える

- 省略の理由には時間や経済的負担などがある

- 高齢化や遠方の事情で親族が集まれないことも多い

- 周囲への丁寧な説明が誤解や摩擦を防ぐ

- 形式にとらわれず心を込めた供養を優先すべき

- 他の家庭でも「やらなかった」という事例が多い

- 四十九日法要を重視するという考え方もある