通夜後の飲み会は参加しても大丈夫?世間の印象と正しい心構え

通夜のあとに行われる飲み会について「これはマナー違反では?」「非常識だと思われないか?」と戸惑う方は少なくありません。特に近年では葬儀のかたちが多様化しており、通夜後に自然と集まって語り合う場が設けられることもあります。本記事では、通夜後の飲み会の意味と目的をはじめ、参列者主導と遺族側主催の違い、そして通夜振る舞いと飲み会の違いとは?といった基礎的な知識から、実際に参加する際の注意点まで詳しく解説します。

この記事を読むことで、通夜後 飲み会のマナーと注意点や、通夜後 飲み会に参加する際の立ち振る舞いが明確になり、自分の立場にふさわしい行動が取れるようになるでしょう。特に、喪主・親族として避けた方がよいケースや、通夜後の飲み会でのふるまいマナーを知っておくことで、より安心して対応できます。ぜひ最後までご覧ください。

通夜後の飲み会とは?その意味と背景を知る

- 通夜後 飲み会の意味と目的

- 参列者主導と遺族側主催の違い

- 通夜振る舞いと飲み会の違いとは?

- 亡くなった当日 飲み会はありか?

- 通夜後に飲み会を開くのは非常識か?

- 故人を偲ぶ 飲み会の心構え

- 通夜後 飲み会のマナーと注意点

- 通夜後 飲み会に参加する際の立ち振る舞い

- 喪主・親族として避けた方がよいケース

- 通夜後の飲み会でのふるまいマナー

- 参加してもよい人、避けるべき人の判断基準

- 断りたいときの上手な伝え方

- 忌中 飲み会 友人との付き合い方

- 通夜後 飲み会に参加すべきか迷ったら

- Q&A

飲み会の意味と目的

通夜の後に行われる飲み会には単なる「会食」や「親睦の場」としての意味以上に、特有の文化的背景と心理的役割があります。日本の葬送儀礼においてこうした場は故人を偲びながら、遺族や関係者が気持ちを共有するための「心の整理」の時間とされることも少なくありません。

そもそも通夜の場は悲しみの只中にある遺族を支えるため、多くの人が弔問に訪れる時間です。その直後に設けられる飲み会は、涙に沈んだ空気の中に一時的な緩和をもたらすものとして受け止められることもあります。特に親しい関係にあった人たちが集まり故人との思い出を語り合うことは、故人の人柄を再確認し死を受け入れるプロセスの一環になるとも考えられています。

一方で全員が集まる必要はなく、あくまで自由参加が前提です。故人と縁が深かった人たちが自然発生的に集まる場合もあれば親族内で予定されていた場合もあります。飲酒を伴うことから「不謹慎」と受け取られる懸念もありますが、それ以上に重要なのはどのような意図でその場が設けられているかという点です。悲しみの中で生まれる温かい対話の場こそが、通夜後の飲み会の本質と言えるでしょう。

参照:全日本葬祭業協同組合連合会が公開している研究論文

「日本における葬儀の変遷と死別悲嘆に対する葬儀の効果」では、葬儀後の会食が遺族の悲嘆に与える影響について述べられています。会食や僧侶と参列者の言葉は、遺族が葬儀後に持つ印象や記憶に重大な影響を及ぼすとされており、故人を偲ぶ場としての会食の重要性が指摘されています。

参列者主導と遺族側主催の違い

通夜後に行われる飲み会には、大きく分けて「参列者主導」と「遺族側主催」の2つのケースがあります。どちらであっても形式上の正解はありませんが、その性格やマナーには明確な違いが生じます。

参列者主導の飲み会とは通夜に参加した友人・知人・会社関係者などが自発的に集まり、食事や軽いお酒を交えて語らう形です。この場合遺族を無理に誘うことは控え、あくまで参列者同士の「気持ちの共有」の場として成り立ちます。職場の同僚同士で「故人の思い出を語りながら飲もう」といった動機で始まることが多く、場の雰囲気は比較的カジュアルになります。対して遺族側が主催する飲み会は通夜後にあらかじめ予定されている場合が多く、「通夜振る舞い」や「精進落とし」といった宗教的儀礼の一環を兼ねていることもあります。この場合は、席順や献杯の挨拶、時間配分にも一定の形式があることが多く服装やマナーにより注意が必要です。また、遺族としては、参列者への感謝を伝える場でもあるため、形式的ではあっても丁寧な接遇が求められます。

どちらのケースでも重要なのは、「場の空気を読むこと」と「場にふさわしい振る舞いを心がけること」です。自分の立場をわきまえ、主催者の意図に沿って行動することで、誤解や不快感を避けることができます。

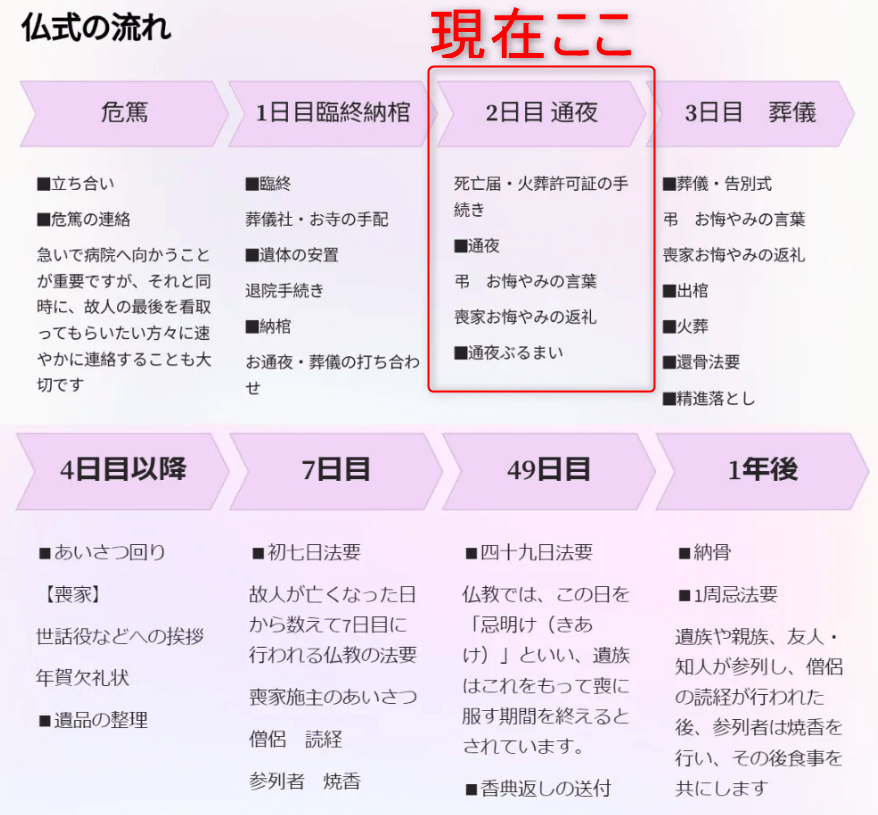

通夜後の飲み会に参加するかどうか迷う場面は、葬儀全体の流れや意味を理解することで判断しやすくなります。まずは「葬儀の基本的な流れ」や喪家としての立場を整理しておきましょう。

➡ 【お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド】

通夜振る舞いと飲み会の違いとは?

「通夜振る舞い」と「飲み会」は、一見すると似たような集まりに見えるかもしれませんが目的や意味合いに明確な違いがあります。混同してしまうとマナー違反になる可能性もあるため、違いを理解しておくことは大切です。

通夜振る舞いとは通夜式のあとに、遺族側が参列者に対して感謝の気持ちを込めて軽食や飲み物をふるまう正式な場を指します。一般的には仕出しの料理やお酒が用意され、通夜会場の一角や会館内で行われることが多く時間も30分〜1時間程度が目安です。この場は宗教的意味合いも持ち「通夜に来てくださった方々に故人と最後の時間を共にしてもらう」という供養の意図が込められています。一方、通夜後の飲み会とは必ずしも儀礼に基づいたものではなく、非公式かつ自由参加の形で行われる場合がほとんどです。参列者が会場外の居酒屋やレストランなどに移動し故人を偲ぶために集まるケースや、気心の知れた関係者が自然と集う「有志の会」として開かれることもあります。

形式性のある通夜振る舞いに対し飲み会は「会話」や「気持ちの共有」を重視した、より私的な時間です。そのため、飲み会に参加する際には「今はふさわしいタイミングか」「遺族の気持ちを尊重できているか」といった配慮が欠かせません。境界線を理解していれば、場に応じた適切なふるまいができ周囲との調和も保てるはずです。

通夜やその後の対応に追われていると、つい忘れがちになるのが「必要な手続きや届け出」です。落ち着いてから後悔しないためにも、今のうちに流れを確認しておくと安心です。

➡ 【親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧】

亡くなった当日の飲み会はありか?

「亡くなった当日に飲み会をするなんて非常識では?」と不安に思う人は少なくありません。しかし、実際には状況や関係性、地域文化によって捉え方が大きく異なります。

まず前提として「亡くなった当日=飲み会をしてはいけない」という明確なルールはありません。ただし、多くの場合当日は家族や親族が死亡届の提出や葬儀社との打ち合わせなど、慌ただしく動いているため飲み会を開く余裕があるとは限りません。また、会社関係や友人同士の間では「一緒に偲びたい」「思い出話がしたい」という気持ちから、自然発生的に飲み会が企画されることもあります。こうした場合、形式ばらず故人への感謝や哀悼の念を共有する場となることが多く必ずしも不謹慎とは限りません。

「ありかどうか」ではなく、「どういう心持ちでその場に臨むか」「遺族や他の人への配慮があるか」という視点で判断することが大切です。

通夜後の飲み会など親族同士が顔を合わせる場面では、席順や役割への理解が人間関係を円滑に保ちます。親族の立場や配慮すべき点を事前に確認しておくと安心です。➡ 【葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮】

通夜後に飲み会を開くのは非常識か?

通夜後の飲み会に対して「非常識なのでは?」と感じる人がいるのも事実です。特に年齢層が高い方や、伝統的な価値観を重んじる人ほど否定的な印象を持つ傾向があります。しかし、葬儀文化は地域や家庭ごとに異なり、すべての人に共通する“正解”があるわけではありません。

むしろ、通夜後の飲み会は、故人を偲ぶための自然な時間として受け入れられているケースも多くあります。たとえば、古くからある「通夜振る舞い」や「精進落とし」も、形を変えれば現在の飲み会に通じるものがあります。宗教儀礼ではなくても、仲間同士で気持ちを分かち合いたいという感情はごく自然なものです。一方で、マナーを欠いた振る舞いや、遺族の気持ちに反するような会になってしまえば、当然「非常識」と受け取られてしまいます。

非常識かどうかの境界線は「場の雰囲気を壊さない配慮ができているか」「誰のための会かを理解しているか」によって変わります。大切なのは、形式ではなく、その場の空気と相手への敬意です。

通夜後に行われる飲食の場には、「通夜振る舞い」と「自由参加型の飲み会」があります。両者は形式やマナーが大きく異なるため、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。

→【通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説】

故人を偲ぶ 飲み会の心構え

故人を偲ぶための飲み会に参加する際は、服装や言葉遣い以前に「心構え」が最も重要になります。単なる懇親会や慰労会とは異なり、そこには「哀悼の気持ち」や「感謝の念」が根底に流れていることを意識する必要があります。

まず、過度なはしゃぎや酔いすぎには注意が必要です。たとえ場が和やかになったとしても、あくまで故人への思いを共有するための集まりであることを忘れてはいけません。笑い話であっても、「思い出を語る」ことと「騒ぐこと」はまったく意味が違います。また、他の参加者や遺族に配慮した言動も欠かせません。たとえば「●●さんとはこんなことがあったね」と一緒に振り返るのは良いですが、死因や病状に関する過剰な詮索は避けるべきです。話題選びにも細やかな気遣いが求められます。

さらに、自分が参加する立場であれば、「自分がなぜこの場にいるのか」を一度立ち止まって考えるとよいでしょう。故人との関係性、喪主や遺族の意向、周囲の雰囲気などを総合的に踏まえ自分のふるまいが周囲の気持ちに寄り添ったものになっているかを意識することが何よりのマナーになります。

「精進落とし」とは本来、葬儀後に故人を偲んで行う食事のこ

とですが、通夜後の飲み会とは異なります。混同しないよう、目的の違いを理解しておきましょう。→【精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ】

マナーと注意点

まず大切なのは、騒がしい話し方や大きな笑い声を控えることです。場が少し和やかになったとしても、故人を悼む場であることに変わりはありません。また、乾杯のあいさつや音頭をとる場合には、「献杯(けんぱい)」という形で行うのが一般的で、軽々しい「かんぱーい!」といった表現は避けるのがマナーです。

飲み物や食事をとる際の所作にも気を配りましょう。たとえば、先に箸をつけることは控え、喪主や年長者、もしくは遺族側の動きを確認してからいただくのが丁寧です。また、服装についても通夜の延長でそのまま参加する場合が多いため、喪服や控えめな平服で問題ありませんが、私服に着替える場合も落ち着いた色味とシンプルなデザインを心がけると安心です。

さらに、写真撮影やSNSでの投稿といった行為も慎むべきです。特に飲み会の様子を外部に発信することは、遺族や関係者にとって不快に感じられる可能性があるため、控えるのが賢明です。このように、通夜後の飲み会には明確な決まりはないものの、「節度をもって静かに過ごす」「場に合わせた配慮を心がける」ことが、基本的なマナーとなります。

形式ばらない場とはいえ、通夜後の飲み会では、服装や言動に配慮が必要です。特にカジュアルすぎる服装やマナー違反には注意しましょう。

→【納棺の服装にジーパンはNG?厳粛な場にふさわしいマナーとは】

通夜後の飲み会に参加する際の立ち振る舞い

通夜後の飲み会に参加する際には、自分の立場やその場の雰囲気をしっかり読み取り、慎重に行動することが求められます。特に会社関係者としての出席や、親族の一人としての参加など場面によって適切なふるまいは異なります。

まず重要なのは会話の内容に配慮することです。思い出話を交えることは問題ありませんが、故人の病状や死因について詳しく話すのは避けるべきです。また、重い話題ばかりになってしまうと場の空気も暗くなるため、故人の温かいエピソードや笑顔を思い出させるような話題が望ましいでしょう。飲酒の量にも注意が必要です。たとえ周囲が飲んでいても深酒をして酔いが回り、礼儀を欠いた行動を取ってしまえばそれまでの気遣いが台無しになってしまいます。「場の空気を壊さないこと」が最大のマナーといえます。

また、あいさつの仕方にも気を配りましょう。喪主や遺族に対しては「本日はお招きいただきありがとうございます。皆さまと一緒に偲ばせていただければと思います」といった丁寧な言葉を添えると印象が良くなります。さらに、途中で退席する場合も、「そろそろ失礼いたします。本日はありがとうございました」と一言伝えてから席を立つことが大切です。無言で退出するのは避けましょう。

通夜後の飲み会の是非に悩む背景には、葬儀そのものの「形」が変化していることも関係しています。現代の価値観に合った葬送スタイルについても知っておくと選択肢が広がります。

➡ 【葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法】

喪主・親族として避けた方がよいケース

たとえば、故人が生前お酒を好まず静かな葬儀を望んでいた場合や、遺族の中に強く反対する人がいる場合は無理に飲み会を開くべきではありません。また、家族の気持ちがまだ落ち着いていない中でにぎやかな場を設けると、遺族間での感情的なトラブルにつながるおそれもあります。

さらに、親族の中に高齢者や体調を崩している方が多い場合には、長時間の集まり自体が負担になりやすく避けた方が無難です。飲み会が物理的にも心理的にも「誰かの負担にならないか」という視点はとても重要です。喪主としての立場では、「皆で集まりたがっているから」と軽い気持ちで飲み会を開いてしまうと、葬儀全体の印象や評価にも影響を与えることがあります。あくまで主催の判断は冷静に、そして周囲の声に耳を傾けながら慎重に行いましょう。

喪主や親族であっても、「必ず開くべきものではない」という認識をもっておくことが、円滑な葬儀運営にもつながります。

通夜後の飲み会に参加する場合でも、最後の見送りである「出棺」の場面では慎重な振る舞いが求められます。

→【出棺】見送り挨拶で失敗しないためのコツと準備

参加してもよい人、避けるべき人の判断基準

通夜後の飲み会に参加するかどうかは、自身の立場と場の状況を見極めた上で判断することが重要です。全員が参加するべき場ではなく、そもそも自由参加であるケースが多いため自分にとって無理のない選択をして問題ありません。

参加してよいとされる人には、まず「親しい間柄だった人」や「喪主・遺族から直接誘われた人」が挙げられます。故人との関係性が深く、気持ちの整理の一環として共に時間を過ごすことが自然である場合には、参加することでよい意味での“区切り”となることもあります。一方で参加を控えた方がよい人としては、「故人との関係性がほとんどない方」や「遺族と面識が薄い方」などが該当します。また、精神的にまだ動揺していて場の空気に馴染めそうにないと感じる方は、無理をして出席する必要はありません。形式的な参加が、かえって場をぎこちなくすることもあるためです。

さらに、体調が優れない場合や、仕事などで時間に余裕がないときも無理をするよりは丁寧に辞退するのが賢明です。自分の感情や事情に正直になりつつ、周囲への配慮も忘れずに判断する姿勢が求められます。

通夜・飲み会どちらも「納棺」の段階を超えてからの行事という意味では、精神的な整理も必要です。

→【入棺と納棺の違いとは?儀式の流れと必要な準備を紹介】

断りたいときの上手な伝え方

通夜後の飲み会に誘われたけれど、参加が難しいときには、角が立たないような断り方を心がけましょう。遺族や主催者の気持ちを尊重しつつ、自分の都合や気持ちを素直に伝えることがポイントです。

断る理由とそれに対応した丁寧な言い回しを表にまとめました。

| 状況・理由 | 丁寧な断りの言い回し |

|---|---|

| 体調不良・家庭の事情 | 本日はご丁寧にお誘いいただきありがとうございます。ただ、体調がすぐれず、早めに失礼させていただきます。 |

| 精神的につらい・気持ちの整理がつかない | 本日はお招きいただきありがとうございます。お気持ちはありがたいのですが、まだ気持ちの整理がついておらず、今回はご遠慮させていただきます。 |

| ビジネス関係・上司など断りづらい場合 | 仕事の都合で少しだけ顔を出せればと思っていましたが、やはり時間的に難しそうです。本日はお気遣いありがとうございました。 |

必要であれば、この表に「相手との関係性」や「言い回しの柔らかさレベル」などの軸を追加することも可能です。ご希望あればお知らせください。

重要なのは、断る際に「誘ってくれたことへの感謝」と「誠実な理由」をセットで伝えることです。そうすることで、相手も納得しやすく、場の空気を乱すことなく辞退できます。

服装の選び方ひとつで、場の雰囲気や相手への印象が大きく変わります。

→【喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法】

忌中期間の飲み会 友人との付き合い方

忌中(きちゅう)の期間における飲み会への参加は親しい友人との関係性や、場の趣旨によって対応を考えることが求められます。忌中とは故人を偲び喪に服す大切な時間です。一般的には四十九日が明けるまでの期間とされ、派手な行動や祝い事を控えるのが通例とされています。

しかし現代では、その受け取り方も個人や地域によって異なります。たとえば、気晴らしとして誘ってくれた友人との飲み会であれば、心身の回復のためにも参加することが悪いわけではありません。むしろ、無理をせず気のおけない人と語り合うことが、悲しみを整理する一助になることもあります。一方で、にぎやかな飲み会やパーティーのような雰囲気の場に参加するのは、避けた方が無難です。また、参加する場合でも「今は忌中なので、少しだけ顔を出す程度で」と前置きしておけば、配慮がある印象を持たれるでしょう。服装も落ち着いた色味を選び、場の空気に溶け込むよう心がけることが大切です。

周囲に故人の話題を避けてほしい時期か、それとも話すことで癒やしにつながる時期か、自分の心の状態を考えて行動を選ぶことが、友人との付き合いにおいても重要な判断軸となります。

一日葬など簡略化された葬儀形式でも、形式に見合った振る舞いが求められます。→【一日葬】焼香のみで失礼にならない参列のポイント

飲み会に参加すべきか迷ったら

通夜後に行われる飲み会に誘われたものの、参加すべきかどうか判断に迷うことは少なくありません。特に初めての葬儀参列であったり、立場的にどのように振る舞うべきか不明確な場合はなおさらです。

まず大切なのは、「その飲み会がどのような意味を持つのか」を把握することです。故人を偲ぶ場として遺族が設けたものであれば、参加は弔意を表す行動として受け止められます。一方参列者が自主的に集まる形の飲み会であれば、参加・不参加は個人の自由であることが多く無理をする必要はありません。加えて、自分の感情や体調、当日の予定も判断材料となります。心の整理がつかずどうしても場に馴染めないと感じる場合は、遠慮せず辞退する選択も適切です。参加する場合には静かに過ごすことを意識し、過度に盛り上がったり無礼な発言を控えるよう心がけましょう。

また、迷ったときは「周囲の雰囲気を見て決める」という方法もあります。上司や親族が出席する様子であれば、礼儀として一度顔を出すのも良いでしょうし、逆に誰も参加しないようであれば遠慮しても構いません。大切なのは、自分自身が後悔のない行動を選ぶことです。

通夜後は感情が混乱しやすいタイミングでもあるため、無理に明るく振る舞う必要はありません。

→【遺体安置を自宅で行う際の怖い気持ちを軽減する心得】

Q&A

Q1. 通夜後の飲み会は正式な儀式なのですか?

A1. いいえ、正式な儀式ではありません。遺族や参列者が故人を偲ぶために設ける非公式な集まりです。地域や家によって習慣が異なるため、必ず行われるものではありません。

Q2. 飲み会に参加するときの服装に決まりはありますか?

A2. 基本的には通夜に参列したままの喪服で参加します。着替える場合も、黒や紺など落ち着いた色味の服装を選び、派手な装飾は避けるのが望ましいです。

Q3. 忌中でも外食や飲み会に参加してもいいのでしょうか?

A3. 禁止されているわけではありませんが、派手な行動は控えるのが一般的です。参加する場合は、静かで控えめな雰囲気の場を選ぶようにしましょう。

Q4. 飲み会を断っても失礼にはなりませんか?

A4. 全く問題ありません。遺族であっても参列者であっても、気持ちが追いつかない場合は参加を控えても失礼にはあたりません。丁寧にお断りすれば大丈夫です。

Q5. 参加した方が良いか、辞退した方が良いかの基準はありますか?

A5. 故人や遺族との関係性、体調や気持ちの整理具合、場の雰囲気などを総合的に見て判断しましょう。「義務ではない」という前提で、自分が無理なく参加できるかを基準にするのが良いでしょう。

通夜後に飲み会をめぐる考え方と行動指針のまとめ

記事のポイントをまとめます。

- 通夜後の飲み会は心の整理や哀悼の共有を目的とする場

- 必ずしもマナー違反とは限らず意図や振る舞いが重要

- 自発的に集まる参列者主導の会と遺族主催の儀礼的な会がある

- 通夜振る舞いは儀礼の一部であり飲み会とは意味が異なる

- 亡くなった当日の飲み会は状況と配慮次第で成り立つこともある

- 故人を偲ぶ飲み会では節度と敬意ある姿勢が求められる

- 騒がず静かな雰囲気を保つのが基本的なマナー

- 遺族の意向に反する場合は参加や開催を控えるべき

- 主催者が遺族かどうかで形式や注意点が異なる

- 過度な飲酒や軽率な話題は場の空気を壊すため避ける

- 喪中期間中でも友人との静かな飲み会は場により許容される

- 参加すべきか迷ったら関係性や雰囲気を重視して判断する

- 自分の気持ちが追いつかない場合は丁寧に断っても問題ない

- 献杯や丁寧な挨拶など礼を尽くす言動が好印象につながる

- SNSへの投稿や写真撮影は慎むのが基本的な配慮