弔電のお礼 会社へのメールの形式別マナーと状況別の対応術

「会社宛てに弔電をもらったけれど、お礼はメールでいいのか」「失礼のない返信方法がわからない」と悩む方は少なくありません。とくにビジネスシーンでは、マナー違反や表現のミスが信用に関わるため、慎重な対応が求められます。

本記事では、「弔電のお礼はメールでも失礼にならない?」という基本的な疑問から、「電話・手紙・メールの違いと使い分け方」「LINEやSNSでのお礼はNG?相手別の適切な手段」といった手段ごとの判断基準まで丁寧に解説しています。

メールだけでなく電話や手紙との違いや、送信のタイミングに関する注意点まで丁寧に整理していますので、「失礼のない対応がしたい」と思う方は、ぜひ最後までご覧ください。

弔電 お礼 会社 メールの基本マナーと判断基準

- 弔電のお礼はメールでも失礼にならない?

- 電話・手紙・メールの違いと使い分け方

- LINEやSNSでのお礼はNG?相手別の適切な手段

- 社外・取引先へのお礼メール例文と注意点

- 社内(上司・同僚・部下)への返信マナーと文例

- 会社宛てに弔電や供花をもらったときの返信方法

- お礼メールが冷たい印象にならない言葉選びのコツ

- ビジネスメールで恥をかかない敬語表現とは

- 喪主・遺族・総務担当など立場別の書き方と視点

- お礼のタイミング・形式に関するよくある不安

- 弔電へのお礼が遅れても大丈夫?送る時期の目安

- 参列できなかった相手へのお礼の伝え方

- よくある質問Q&A|略儀、返信手段、失礼回避の工夫

弔電のお礼はメールでも失礼にならない?

弔電へのお礼をメールで伝えても問題ないのか、悩む方は少なくありません。とくにビジネスの場面や目上の方への対応となると、「略式では失礼なのでは」と不安になるのも当然です。しかし、現代のコミュニケーション手段としてメールはすでに広く定着しており、相手との関係性や状況に応じた配慮があれば、失礼にはあたりません。

まず、メールの利点は「迅速さ」と「記録が残る点」です。急ぎの連絡や日常的にメールでやり取りしている相手には、形式ばらず自然な方法として受け入れられやすい手段です。ただし、略儀にあたることを踏まえ、「本来であれば直接ご挨拶すべきところですが、略儀ながらメールにて失礼いたします」といった一文を添えると、印象がより丁寧になります。

一方で、フォーマルな対応が求められる目上の方や取引先の場合には、手紙や電話のほうが適しています。メールのみで済ませると、「気持ちが軽い」「事務的」と受け取られる恐れもあるため、注意が必要です。

以下に「相手別・お礼手段の目安」をまとめた表をご覧ください。

| 相手 | 推奨手段 | 備考 |

|---|---|---|

| 社内の上司・同僚 | メール or 口頭 | 略式で問題なし。ただし言葉選びに丁寧さを |

| 取引先・社外 | 手紙 or 電話 | 丁重な印象を与える正式な手段が好ましい |

| 親しい友人 | メール or LINE | メールが無難。関係性次第でLINEも選択肢に |

このように、メールは便利で実用的な手段ですが、「相手の立場と関係性」に配慮することが大切です。あくまでも略式であることを意識しながら、温かみのある表現と丁寧な文章構成を心がけることで、メールでも失礼なく感謝の気持ちを伝えることが可能です。

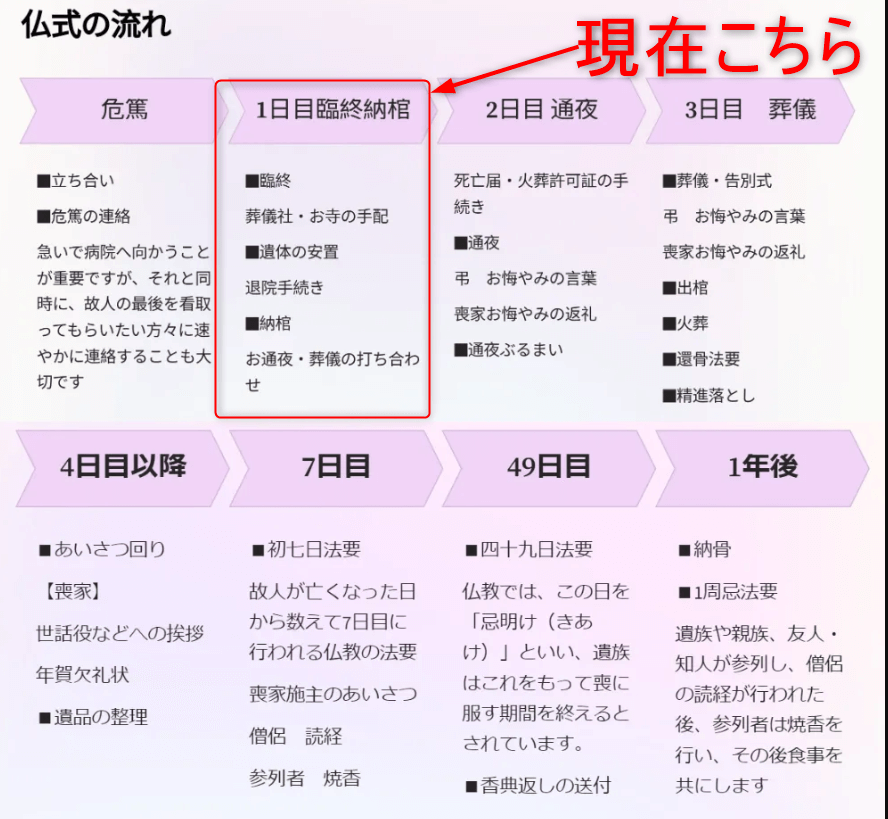

弔電のお礼メールだけでなく、通夜や葬儀当日に必要なマナーや準備についても理解しておくと、より安心して対応できます。初めて喪家側を務める方は

【お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド】もぜひご覧ください。

電話・手紙・メールの違いと使い分け方

弔電のお礼を「どの手段で伝えるべきか」と迷う場面は多くあります。電話・手紙・メールのいずれにも適した場面がありそれぞれの特徴を理解することで、相手に失礼のない対応ができます。まずは、それぞれの連絡手段の特徴を以下にまとめます。

| 手段 | メリット | デメリット | 適した場面 |

|---|---|---|---|

| 電話 | 直接的に感謝を伝えられる | タイミングや相手の都合を考慮する必要あり | 上司・取引先など重要な関係 |

| 手紙 | 丁寧で格式高く、礼儀を尽くせる | 時間がかかる。縦書きや表現に慣れが必要 | 目上の方、社外の正式な対応 |

| メール | 迅速で、記録にも残る | 簡素・事務的な印象を与えることもある | 社内、同僚、親しい相手向け |

電話は、「声」を通じて気持ちが伝わりやすく、弔電へのお礼でも非常に好まれます。ただし、相手の都合に配慮せずにかけると迷惑になることもあるため、事前に時間を調整するなどの工夫が必要です。手紙は、最も格式の高い手段として、特に目上の方や取引先へのお礼に適しています。便箋や筆記具、文章構成にも注意し、「句読点を使わない」「忌み言葉を避ける」などのマナーを押さえることが大切です。

一方、メールは最も日常的な手段として、同僚や友人、社内関係者などカジュアルな相手へのお礼に適しています。略儀であることに配慮しつつ、誠意のある表現を心がければ、十分に感謝を伝えることができます。このように、それぞれの連絡手段にはメリット・デメリットがあります。相手の立場や状況に応じて、最適な手段を柔軟に選ぶ姿勢が大切です。

弔電のお礼対応だけでなく、死亡後に必要な手続きや届け出も早めに進める必要があります。くわしい流れについては【親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧】を参考にするとスムーズです。

LINEやSNSでのお礼はNG?相手別の適切な手段

LINEやSNSを使った連絡は便利ですが、弔意に対するお礼の手段としては注意が必要です。とくに「軽い印象」「礼を欠いた対応」と受け取られてしまうリスクもあるため、相手との関係性やTPOを慎重に判断する必要があります。

SNSやLINEが不適切とされやすいのは以下のような理由によります。

- 文体がカジュアルになりがちで、丁寧さが伝わりにくい

- 絵文字やスタンプを無意識に使ってしまうことがある

- メッセージが埋もれたり、通知を見落とされやすい

とはいえ、相手との関係性によってはLINEを使うことが必ずしもNGというわけではありません。たとえば、日頃からLINEでやり取りしている同僚や友人であれば、「略儀ながらLINEにて失礼します」と前置きした上で、落ち着いた文体を使えば問題ないケースもあります。

以下に「相手別・LINE使用の適否」一覧をまとめました。

| 相手 | LINEでのお礼可否 | コメント |

|---|---|---|

| 取引先・目上の方 | 避けた方が無難 | 形式と礼節を重視すべき相手には不適切 |

| 同僚・部下 | 条件付きで可 | 絵文字・スタンプNG。略儀である旨を記載する |

| 親しい友人 | 可 | 普段からの関係性による。誠実な文面であればOK |

NG例:

「弔電ありがとね🙏おかげで助かったよ〜」←避けるべき

OK例:

「ご丁重な弔電をいただき、ありがとうございました。無事に葬儀を終えることができました。略儀ながらLINEにて失礼いたします。」

このように、LINEやSNSは使い方によって評価が分かれるツールです。ビジネスシーンや格式を重んじる場では避け、カジュアルな関係の相手であっても、礼を尽くす気持ちを文面で丁寧に表現することが不可欠です。

弔電のお礼 会社へのメールの正しい書き方と例文集

会社で弔電を受け取った際、そのお礼をメールで送ることはビジネスマナーとして一般化しつつあります。しかし、形式にとらわれるだけではなく相手に配慮した丁寧な文面が求められるのは言うまでもありません。ここでは実践的なメール例文とあわせて、マナー面でのポイントを確認しておきましょう。

まず件名には「弔電のお礼」や「ご弔意への御礼」など、内容が一目で分かる表現を使います。例文としては以下のような構成が基本です。

件名:弔電への御礼(株式会社〇〇 〇〇より)

〇〇株式会社

〇〇部 〇〇様

平素より大変お世話になっております。〇〇株式会社、総務部の〇〇でございます。

このたびは、当社〇〇(故人)の逝去に際しまして、ご丁重なご弔電を賜り、誠にありがとうございました。

皆さまからのあたたかいお言葉に、社員一同、深く感謝申し上げております。

本来であれば拝眉のうえ直接お礼を申し上げるべきところ、略儀ながらメールにて失礼いたします。

今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

〇〇株式会社 総務部

〇〇(フルネーム)

電話番号/メール署名

このように、社内外を問わず形式に配慮しつつも、温かみのある文章を心がけることが重要です。とくに社外向けの場合は、会社全体としての礼儀を示す意味でも丁寧な文章が求められます。また、送信のタイミングにも注意が必要です。葬儀から数日以内に送るのが目安ですが、もし遅れた場合は「ご挨拶が遅れましたこと、深くお詫び申し上げます」と一文添えることで誠意を示すことができます。

参照:日本郵便 弔電の文例集

近年では弔電や形式的な弔意よりも、自由なスタイルで故人を偲ぶ新しい葬送方法も注目されています。伝統にとらわれない葬儀については【葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法】も参考にしてください。

社外・取引先へのお礼メール例文と注意点

取引先や社外関係者からいただいた弔電に対しては、形式やマナーに細心の注意を払い、丁寧なお礼メールを送る必要があります。社外対応では、あなた自身だけでなく、会社全体の印象にも関わるため、略式になりすぎない文面と送信タイミングが重要です。

【相手】

- 取引先企業の役員や担当者

- 業務上関係のある外部パートナー

【手段】

- 基本は手紙またはメール

- 目上や格式重視の相手には手紙が望ましい

- 急ぎの場合は電話+メールの併用も可

【タイミング】

- 葬儀終了から3〜7日以内

- 1週間を過ぎる場合は、冒頭で謝意と遅延のお詫びを述べる

【文例】

コピーする編集する件名:弔電への御礼(株式会社〇〇 総務部より)

〇〇株式会社

〇〇部 〇〇様

平素より大変お世話になっております。株式会社〇〇、総務部の〇〇でございます。

このたびは、弊社〇〇の逝去に際し、ご丁重なご弔電を賜り、誠にありがとうございました。

皆様の温かなお心遣いに、社員一同深く感謝申し上げます。

本来であれば直接お伺いすべきところ、略儀ながらメールにて御礼を申し上げますことをお許しください。

今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

株式会社〇〇 総務部

〇〇(氏名)

連絡先:〜

【注意点】

- 件名には「弔電のお礼」と明記

- 「略儀ながら」や「失礼いたします」のようなフォーマル表現を添える

- 定型的すぎず、個別対応のニュアンスを含めると印象が良くなる

このように、社外対応では「形式と誠意」の両立が求められます。文面の調整やタイミングにも十分注意し、ビジネスマナーを踏まえたお礼を心がけましょう。

「弔電のお礼メールを書く際は、相手に合わせた丁寧な表現が求められます。

また、会社関係者には手紙でお礼を送る選択肢もあります。」

➡ 【短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント】

社内(上司・同僚・部下)への返信マナーと文例

への返信マナーと文例.png)

社内の上司や同僚、部下から弔電をいただいた際は、日常的な関係性の中にも礼節を大切にした対応が必要です。返信の形式はメールや口頭が中心になりますが、相手の立場に応じて言葉選びを工夫することが信頼関係の維持につながります。

【相手別マナーと使える表現】

| 相手 | 手段 | 表現のポイント |

|---|---|---|

| 上司 | メール | 「ご丁重な弔電を賜り…」「今後ともご指導を…」 |

| 同僚 | メール・口頭 | 「温かいお言葉に励まされました」 |

| 部下 | メール・口頭 | 「お気遣いいただきありがとう」 |

【タイミング】

- 社内であれば、葬儀後初出社日か、1週間以内を目安

- 直接会える場合は口頭でも可。ただし、併せてメールを送るとより丁寧

【文例:上司向け】

コピーする編集する件名:弔電のお礼

〇〇部長

このたびは、ご多用の中、ご丁重な弔電を賜り、誠にありがとうございました。

皆様のお心遣いに支えられ、無事に葬儀を終えることができました。

略儀ながらメールにて失礼いたしますが、心より感謝申し上げます。

今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

〇〇(氏名)

社内だからこそ、日頃の関係性を活かしつつ、礼儀正しく感謝を伝える姿勢が大切です。細やかな配慮が、今後の信頼形成にもつながります。

弔電へのお礼メールを送る際には、社内外の上下関係にも配慮する必要があります。葬儀における席順や立ち位置の意味については【葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮】でも詳しく解説しています。

会社宛てに弔電や供花をもらったときの返信方法

会社の代表として弔電や供花を受け取った場合は、個人ではなく「組織」としての礼儀を尽くした返信が求められます。こうしたケースでは、文面の丁寧さと社内調整のスムーズさが重要になります。

【組織対応の基本】

| 担当者 | 基本対応 |

|---|---|

| 総務・人事部門 | メール作成・送信、全体の調整役 |

| 喪主が代表者本人 | 代理名義で送信 or 代表で直接送付 |

【送信タイミング】

- 葬儀後3〜5営業日以内

- 供花と弔電の両方を受け取った場合は、文中で併記する

【メール文例】

コピーする編集する件名:ご弔意への御礼(株式会社〇〇より)

〇〇株式会社

〇〇部 各位

このたびは、弊社〇〇の逝去に際しまして、ご丁重なる弔電ならびに供花を賜り、誠にありがとうございました。

社員一同、皆様からの温かなお心遣いに深く感謝申し上げております。

本来であれば拝眉のうえ御礼申し上げるべきところ、略儀ながらメールにて失礼いたします。

今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

株式会社〇〇 総務部

〇〇(フルネーム)

【注意点】

- 宛先が複数ある場合、「〇〇部 各位」などと記載

- 文末は必ず「今後の関係維持」に配慮した一文で締めくくる

- 署名には役職・連絡先を明記し、会社としての公的な姿勢を示す

組織としての返信では、メールの1通が「会社全体の人格」として受け取られる可能性もあります。形式を守るだけでなく、配慮の伝わる文面を心がけることが信頼形成への第一歩です。

「葬儀後に職場へ復帰する際は、メールでのお礼に加えて、直接の挨拶にも気を配りましょう。」

➡ 【忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点

お礼メールが冷たい印象にならない言葉選びのコツ

メールで弔電へのお礼を伝える際、多くの人が心配するのが「冷たい印象にならないか」という点です。文面があっさりし過ぎると、事務的で心のこもっていない印象を与えてしまうおそれがあります。そうならないためには、言葉の選び方と構成に少し工夫を加えることが大切です。

まず、冒頭では感謝の気持ちを具体的に伝えましょう。例えば「このたびは、故〇〇儀の葬儀に際し、ご丁重なるご弔電を賜り、誠にありがとうございました」といった表現を用いると、文章に厚みが生まれ、丁寧な印象になります。次に、略式であるメールという形式に対して一言添えることも有効です。「本来であれば直接お礼申し上げるべきところ、メールにて失礼いたします」と記すことで、相手への配慮が感じられる文面になります。

そして、お礼に加えて葬儀が無事に済んだことや、いただいた言葉に支えられたことなどをひと言添えると、感情が伝わりやすくなります。

下記のようなフレーズが参考になります:

| 表現例 | 解説 |

|---|---|

| 「温かなお言葉に心救われました」 | 気持ちに寄り添う印象を与える |

| 「お心遣いに深く感謝申し上げます」 | 礼儀正しい定型表現で好印象 |

| 「ご厚情を賜り、ありがとうございました」 | フォーマルな文面に適した敬語 |

文面が短くなりがちなメールでもこうした言い回しを意識すれば、誠意を十分に伝えることができます。改行や余白も適度に取り、読み手がスムーズに読める構成にするのも大切なポイントです。

「弔電のお礼だけでなく、葬儀後の精進落としの場でも感謝の気持ちを伝えると、さらに丁寧な印象を与えます。」

➡ 【精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ】

ビジネスメールで恥をかかない敬語表現とは

弔電のお礼メールにおいては正確で丁寧な敬語の使い方が求められます。特にビジネスシーンでは誤った敬語表現が信頼性を損ねる原因になることもあるため、基本的な表現をしっかり押さえておくことが重要です。

まず、お礼の主語は自分や自社であり、相手の行動を受けて感謝を述べる形が基本です。例えば「ご弔電を賜り、誠にありがとうございました」という構成が一般的です。「賜る」は「もらう」の謙譲語であり、弔意という慎重な場面には特に適した語です。また、「ご厚情」「ご芳志」「ご弔意」などの定型的な言葉も活用すると、文面がよりビジネスライクに整います。以下に使いやすい敬語を整理しました。

| 表現 | 意味と使い方 |

|---|---|

| ご弔電を賜り | 相手から弔電を受け取った謙譲表現 |

| 厚く御礼申し上げます | 深い感謝を表す丁寧語 |

| ご芳志に対し、深謝申し上げます | 贈り物(供花など)への感謝表現 |

| 略儀ながらメールにて失礼いたします | メール形式への配慮表現 |

避けたいのは、「ご愁傷様です」など、遺族側が使うべきではない表現を誤って入れることです。これは相手が弔意を示す言葉であり、こちらが返信で用いるのは適切ではありません。さらに、文末は「今後ともご厚誼のほどお願い申し上げます」「変わらぬお付き合いを賜りますよう」など、今後の関係を意識した言葉で締めくくると、礼節と気遣いが両立された印象になります。

通夜後に弔電のお礼を伝える際、通夜振る舞いを実施しない場合の対応も知っておくと安心です。詳細は【通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案】にまとめています。

喪主・遺族・総務担当など立場別の書き方と視点

弔電へのお礼メールは、誰の立場で発信するかによって文面の内容が変わります。喪主・遺族・会社の総務担当者など、それぞれの視点で適した表現や文脈があるため、相手との関係性を踏まえた文面作成が必要です。

【喪主の場合】

喪主は故人を代表する立場です。したがって、最も丁寧な言葉遣いと格式を意識した表現が望まれます。

- 「ご丁重なるご弔電を賜り、謹んで御礼申し上げます」

- 「本来であれば拝眉の上、直接ご挨拶を申し上げるべきところ…」

このような文面が基本となり、葬儀の無事な執行についても触れるとよいでしょう。

【遺族の場合】

遺族の立場では、喪主ほど格式ばらずとも、敬意ある言い回しが求められます。

- 「このたびは、父〇〇の葬儀に際し、温かい弔電を賜り…」

- 「皆さまのご厚情に支えられ、無事に見送ることができました」

家族関係を明確にしつつ、個人的な感謝を込めた文面がふさわしいと言えるでしょう。

【会社の総務担当の場合】

総務部門が対応する場合は、会社としての立場での返信となります。

- 「弊社〇〇の葬儀に際しまして、ご丁重なるご弔電を賜り、厚く御礼申し上げます」

- 「社員一同、皆様のご厚情に深く感謝いたしております」

このときは、個人名よりも組織全体の代表としての表現を心がけると、礼を欠かさず伝えることができます。

| 立場 | 書き方の特徴 |

|---|---|

| 喪主 | 最も丁寧で格式を重視した表現 |

| 遺族 | 個人の視点で心のこもった文面 |

| 総務 | 組織代表としての丁重かつ簡潔な表現 |

このように、同じ「弔電へのお礼」でも、立場によってふさわしい書き方は異なります。自身の役割を明確にし、それに合った視点と言葉選びを心がけることで、より伝わる感謝の表現が可能になります。

自宅安置の場合、弔電を受けた際の対応方法にも気を配りましょう。心構えについては【遺体安置を自宅で行う際の怖い気持ちを軽減する心得】が参考になります。

お礼のタイミング・形式に関するよくある不安

まず、よくある不安のひとつが「形式としてメールで大丈夫なのか?」という点です。実際には、メールは迅速に連絡できるため、特に社内関係者や業務上のつながりがある相手には実用的な方法として受け入れられています。ただし、略儀である旨を一言添えるだけで、配慮のある印象になります。もう一つのよくある心配が、「お礼を伝えるタイミングを逃してしまった」というケースです。この場合、気まずさから何も返せなくなってしまう方もいますが、誠意をもって「遅くなりましたが」という一文を加えれば、むしろ丁寧な対応として受け取ってもらえることが多いのです。

形式ごとの判断に困ったときには、相手の立場や関係性を軸に選ぶのが基本です。以下の表は、相手や関係性に応じた「手段×タイミング」の目安をまとめたものです。

| 相手の立場 | 適した手段 | お礼のタイミング |

|---|---|---|

| 社内(上司・同僚) | メール・口頭 | 葬儀後2~3日以内 |

| 社外(取引先・顧客) | メール+手紙併用 | 葬儀後1週間以内 |

| 目上の親族・恩師など | 手紙 | 忌明け前後でも可 |

| 親しい友人 | メール・電話・LINE | 柔軟に対応可能 |

こうして不安を整理すると、形式やタイミングに縛られすぎず、相手に誠意が伝わるかを大切にすることが何よりも重要であると分かります。

一日葬では弔電への返信マナーも通常とは異なる場合があります。ポイントは【一日葬】の記事で詳しく解説しています。

弔電へのお礼が遅れても大丈夫?送る時期の目安

弔電に対するお礼を出しそびれてしまったとき、多くの人が「今さら失礼ではないか」と悩みます。しかし、実際には遅れてしまった場合でも何も連絡しないより、きちんと感謝の気持ちを伝える方がずっと好印象です。

基本的な目安としては、葬儀が終わってから1週間以内にお礼状やメールを送るのが理想とされています。ただし、精神的な疲労や手続きの多忙など、遺族には多くの負担がかかっている時期でもあります。そのため2週間以内を目安に、遅れたことへのお詫びを一言添えて送るとよいでしょう。

たとえば、以下のような冒頭文が適しています。

ご挨拶が遅くなり誠に申し訳ございません。多忙の折にもかかわらず、故〇〇儀へのご丁重なるご弔電を賜り、深く感謝申し上げます。

このように、まず遅れに対する謝意を述べたうえで、弔意に対する感謝の気持ちを丁寧に伝えることで、相手にも真摯な姿勢が伝わります。「今さら…」とためらわず、「遅れても心からのお礼を伝える」という姿勢が、相手に敬意と感謝の気持ちを届ける最善の方法といえるでしょう。

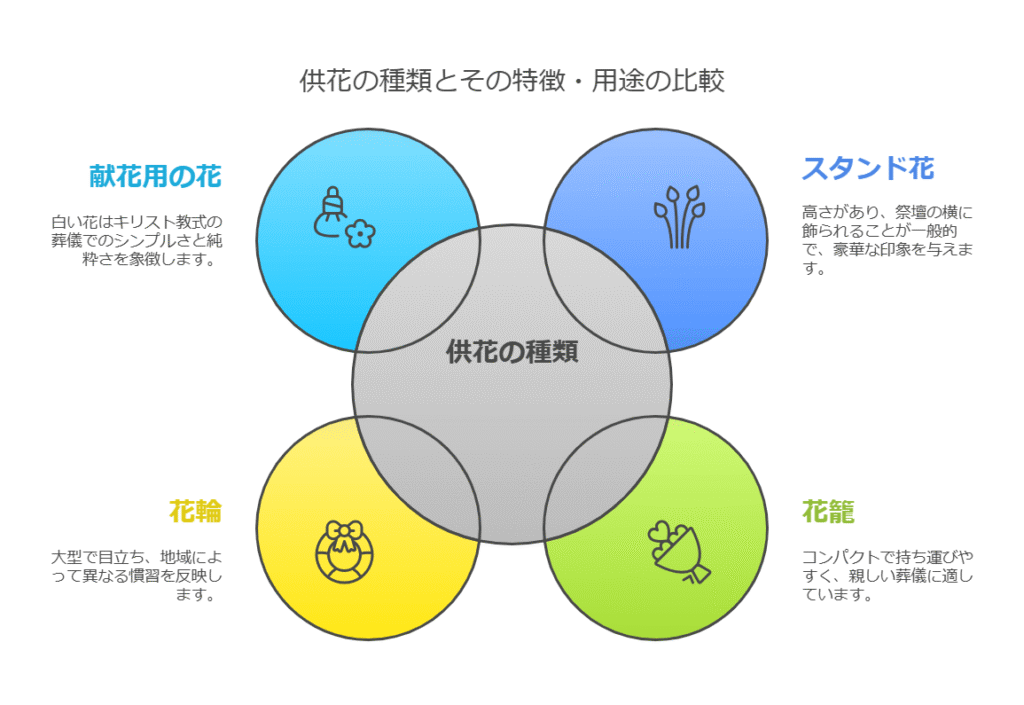

弔電とあわせて供花を贈るケースもあります。適切な範囲については【供花】の記事にまとめています。

➡【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

参列できなかった相手へのお礼の伝え方

葬儀や通夜に直接参列できなかった相手から弔電や供花を受け取った場合、そのお礼をどのように伝えるかについて悩む人は多くいます。「会えていない相手に、どう丁寧にお礼を表現すればいいか」という疑問が生じがちです。

まず、お礼の手段としては「メール」または「手紙」が最も適しています。電話という手段もありますが、相手の都合を考慮しづらいため、まずは文面での感謝を伝えることが安全です。

相手に配慮したい場合は、以下のような構成を心がけましょう。

- 不参列であることに対する気遣いの一言

- 弔電・供花に対する具体的なお礼

- 葬儀の無事な終了報告

- 今後の挨拶の機会への言及

たとえば、

このたびは、故〇〇儀の葬儀に際し、ご多忙中にもかかわらずご弔意を賜り、誠にありがとうございました。ご参列いただけなかったのは残念でしたが、温かなお心遣いに深く感謝しております。

このように書くことで、参列が叶わなかった事情にも理解を示しつつ、感謝の気持ちを丁寧に伝えることができます。また、相手によっては「参列できずに申し訳ない」という気持ちを抱いていることもあるため、その点に配慮した文面が相手の心を和らげる一助となります。

表現例を以下にまとめました。

| 相手の立場 | お礼文で添えると良い一文 |

|---|---|

| 取引先・目上 | 「拝眉の機会が持てず残念でございましたが、いただいたご厚情に深く感謝いたします」 |

| 親しい友人 | 「参列できなかった中でのお心遣い、本当にありがとう」 |

| 社内の同僚 | 「ご都合の中、弔意を届けてくださり感謝しております」 |

直接会えなかったからこそ、丁寧な言葉と文面の工夫で誠意を示すことが大切です。適切な表現を選ぶことで、相手にもきちんと感謝の気持ちが伝わります。

危篤連絡後、弔電を打つか迷ったときは、まず落ち着いた声かけが大切です。詳しいコツは【危篤状態の耳は聞こえる?】をご覧ください。

よくある質問Q&A|略儀、返信手段、失礼回避の工夫

弔電を受け取った後のお礼に関しては、形式や言葉遣い、手段の選び方に悩む方が多くいます。特にビジネスシーンやフォーマルな場面では、「略儀」としてメールを用いることに不安を感じる方も少なくありません。ここでは、よくある質問をQ&A形式で整理し、適切な対応方法と失礼にならないための工夫をわかりやすく解説します。

Q1. メールでお礼をするのは本当に失礼ではないの?

メールによるお礼は略式とはいえ、現代のビジネスコミュニケーションにおいては一般的な手段として受け入れられつつあります。ただし、「本来であれば拝眉の上、お礼を申し上げるべきところですが、略儀ながらメールにて失礼いたします」といった一文を添えることで、形式に対する配慮を表現できます。このひと言があるかないかで、相手の受け取る印象は大きく異なります。

Q2. どの手段を使えばいいか迷ったときは?

相手との関係性や場面のフォーマル度に応じて、次のように使い分けると安心です。

| 関係性・立場 | 推奨手段 | 備考 |

|---|---|---|

| 社内の上司・同僚 | メール、もしくは直接口頭で | 出社時のタイミングで口頭が適切な場合もある |

| 取引先・関係会社 | メール+後日手紙 | メールで迅速にお礼を伝え、丁寧さを保つため手紙を追加 |

| 親しい友人 | メールやLINEでも可 | 絵文字・スタンプは避け、丁寧な言葉を心がける |

| 目上の親族・恩人 | 手紙 | 縦書き・句読点なしの正式文書が基本 |

このように、相手の立場に合わせた手段選びが失礼回避の第一歩となります。

Q3. 略儀とされるメールの中で印象を良くするコツは?

略儀であっても、相手に誠実さが伝わる文面に仕上げることが大切です。冒頭に弔意に対する感謝を述べたあと、「温かなお心遣いに、心より感謝しております」など感情が伝わる表現を加えると、冷たい印象を和らげることができます。また、改行や文末の工夫で読みやすさを保つことも配慮のひとつです。

Q4. お礼が遅れてしまった場合の対応方法は?

タイミングが遅れたとしても、「遅れてしまって申し訳ございません」という一文を加えたうえで感謝を伝えることで、印象を損ねずに対応できます。「葬儀後の諸手続きに追われ、ご連絡が遅れてしまいました」など、簡単な理由を添えると丁寧さが増します。何よりも「感謝を伝える意思」が最も大切です。

Q5. 弔電だけでなく供花もいただいた場合、どう表現すればいい?

弔電と供花の両方をいただいた場合には、両方への感謝を明確に示すことがポイントです。例文としては、

このたびは、故〇〇儀の葬儀に際しまして、ご丁重なるご弔電ならびにご供花を賜り、誠にありがとうございました。

このように記すことで、心遣いすべてに対して感謝を述べることができます。

このようなQ&Aを通じて、多くの方が抱えるお礼に関する不安や疑問が解消されることを目指しています。略式であっても心のこもった対応を意識すれば、誠意は必ず伝わります。相手に失礼がないよう、状況に応じた手段と言葉を選び、丁寧に気持ちを表現しましょう。

ChatGPT:

弔電のお礼 会社へのメールの正しい送り方と対応マナーの総まとめ

記事のポイントをまとめます。

- 弔電のお礼はメールでも失礼にはあたらないが略儀であることを明記すべき

- 取引先や目上の相手には手紙か電話が無難

- メールは迅速で記録が残る点がビジネス上の利点

- LINEやSNSでのお礼はカジュアルすぎるため基本的に避ける

- 親しい関係であればLINEでも失礼にならないケースもある

- 社外宛のメールは「会社としての立場」を明確に伝える文面が必要

- 社内宛には口頭+メールの併用が効果的

- 喪主や遺族、総務担当など立場に応じて言葉遣いを調整する

- メール本文には「略儀ながら〜」の一文を必ず添える

- お礼のタイミングは葬儀後3〜7日が目安

- 遅れてしまった場合は冒頭で詫びの言葉を入れる

- 弔電と供花の両方に感謝する際は一文でまとめて述べる

- メール件名には「弔電への御礼」など内容が伝わる語を使う

- 文末では今後の関係維持に触れる一文で締めると印象が良い

- お礼メールが事務的に見えないよう、言葉選びに温かみを持たせる