弔慰金 お返しは必要?適切な対応とマナーを解説

弔慰金を受け取った際、「お返しをするべきか」「どのようにお礼を伝えるべきか」と悩む人は多いのではないでしょうか?弔慰金は、企業や自治体、公的機関、個人などから支給されるものであり、その目的や取り扱いは支給元によって異なります。適切な対応をするためには、弔慰金の基礎知識を理解し、弔慰金とは何か?その目的と意義について知ることが大切です。

また、弔慰金と香典・死亡退職金の違いを正しく理解していないと、香典返しのように考えてしまい、誤った対応をしてしまうこともありえます。

弔慰金には、会社から支給されるものや自治体・公的機関による支援など、さまざまな種類があり、それぞれに応じた適切な対応が求められる。

この記事では弔慰金に関する基本的な知識から、お礼やお返しの仕方まで詳しく解説します。弔慰金を受け取る側・渡す側の双方が適切に対応できるよう、正しい情報を押さえておきましょう。

弔慰金 お返しは必要?適切な対応を解説

- 弔慰金の基礎知識

- 弔慰金とは何か?その目的と意義

- 弔慰金と香典・死亡退職金の違い

- 弔慰金の種類|会社・自治体・公的機関からの支給

- 弔慰金の支給と税務上の扱い

- 弔慰金は誰のもの?遺族と喪主の取り扱い

- 弔慰金 お返しのマナーとお礼の仕方

- 弔慰金の受け取りとお礼のマナー

- 弔慰金を受け取った場合のお礼の方法

- 会社からの弔慰金へのお礼|メール・手紙の書き方

- 弔慰金のお返しは必要か?判断基準と金額相場

- 弔慰金を渡す際のマナー|不祝儀袋の書き方と包み方

弔慰金の基礎知識

弔慰金とは、故人を悼む気持ちを表すために遺族へ渡される金銭のことです。一般的に、企業や自治体、公的機関、さらには個人からも支給されることがありますが、その性質や取り扱いは支給元によって異なります。香典と混同されがちですが、弔慰金には特有の目的やルールがあり、遺族側が適切に対応することが求められます。

まず、弔慰金の支給元として最も一般的なのは、企業や団体からの支給です。

金額は企業ごとに異なりますが、勤続年数や役職、社内規程によって決められることが一般的です。次に、自治体や公的機関による弔慰金も存在します。例えば、災害や犯罪によって亡くなった方の遺族に対し、国や自治体が一定の支援金を支給する制度があります。

このように、弔慰金にはさまざまな種類や支給元があり、それぞれの性質や取り扱いが異なります。

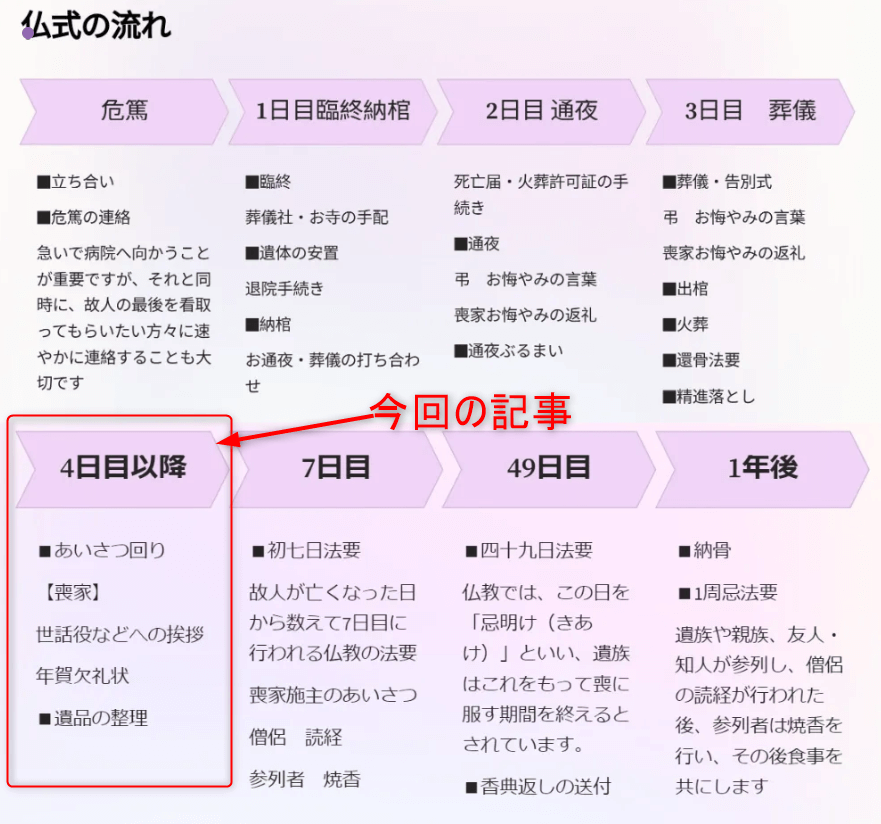

葬儀全体の流れやマナーを広く押さえておきたい方は、こちらの総合ガイドもおすすめです。

→ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

弔慰金とは何か?その目的と意義

まず、企業が支給する弔慰金は、従業員やその家族が亡くなった際に、会社が遺族に対して一定の金額を支給する制度です。

企業の就業規則に基づき、役職や勤続年数に応じた金額が支給されることが多く、社内規定によって細かい条件が定められています。一方、自治体や公的機関が支給する弔慰金は、災害や事故、犯罪被害によって亡くなった方の遺族に対する金銭的な支援という側面が強く生活の安定を目的としています。

例えば、大規模災害で家族を失った場合、自治体が特定の弔慰金を支給することがあります。

また、戦没者遺族に対する特別弔慰金なども、国による支援制度の一環として提供されることがあります。このように、弔慰金は、故人を悼むと同時に、遺族の生活や心情を支える目的で支給されます。その意義を正しく理解し、受け取る側も支給する側も、適切な対応を心がけることが大切です。

弔慰金のお返しも含めて、葬儀後にはさまざまな手続きが発生します。遺族として行うべき一連の流れを一覧で確認しておくと安心です。

➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

弔慰金と香典・死亡退職金の違い

弔慰金と香典、そして死亡退職金は、いずれも故人を偲ぶための金銭的な支援として扱われますが、その目的や支給者、税務上の取り扱いなどに違いがあります。これらの違いを理解することで、適切な対応をとることができます。

まず、弔慰金は、企業や自治体、公的機関などが故人の遺族に対して支給する金銭です。支給の目的は、哀悼の意を示すことと、遺族の生活を一定期間支えることにあります。税務上は、社会通念上妥当な範囲であれば非課税とされますが、高額になると課税対象となる可能性があります。次に、香典は、葬儀に参列する個人が遺族に対して渡す金銭です。香典の目的は、故人への供養と、遺族が葬儀費用を負担するための金銭的支援を兼ねています。香典は個人間でやり取りされるものであり、税務上は基本的に非課税となります。ただし、高額な場合には贈与税の対象となることがあります。

最後に、死亡退職金は、企業が従業員の死亡時に、その遺族へ支給する金銭です。これは、故人が会社に貢献したことへの報酬や、残された遺族の生活支援として支給されるため、弔慰金とは異なり、労働契約に基づいた権利としての支給という性質があります。税務上は相続税の対象となりますが、一定の非課税枠が設けられています。

「弔慰金のお返しは義務ではありませんが、香典返しと混同されることがよくあります。香典や供花の対応については、こちらの記事で詳しく解説しています。」 → 【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配

参照:国税庁「弔慰金を受け取ったときの取扱い」(2025年02月24日)

弔慰金の種類|会社・自治体・公的機関からの支給

まず、企業から支給される弔慰金は、従業員が亡くなった際に会社が遺族へ渡す金銭です。これは福利厚生の一環として規定されていることが多く、勤続年数や役職によって支給額が決まります。具体的には、企業の就業規則や労働協約に基づいて支給され、企業によっては遺族の生活支援を目的とした特別手当が含まれることもあります。また、労働組合が独自に弔慰金を支給するケースもあります。

次に、自治体が支給する弔慰金には、住民向けの支援制度としての性質があります。例えば、大規模災害で亡くなった住民の遺族には、自治体が弔慰金を支給することがあります。また、犯罪被害者支援制度の一環として、犯罪によって亡くなった方の遺族に弔慰金が支給される場合もあります。これらは、遺族の精神的・経済的な負担を軽減することを目的としており、支給対象や金額は自治体ごとに異なります。受給には申請が必要であり、自治体の窓口で手続きを行う必要があります。

さらに、公的機関による弔慰金も存在します。代表的なものに、戦没者遺族への特別弔慰金があります。これは、戦争で亡くなった方の遺族に対して国が支給するもので、戦後の平和と遺族の生活支援を目的としています。また、公務員や自衛官が職務中に殉職した場合、国や所属機関から弔慰金が支給されることがあります。

参照:厚生労働省「戦傷病者及び戦没者遺族への援護」(2025年02月24日)

「職場関係者から弔慰金を受け取ることもありますが、復帰後の対応にも配慮が必要です。忌引き明けの適切な声かけについては、こちらの記事をご参照ください。」

➡忌引き明けに必要なマナーと職場復帰時の注意点

弔慰金は誰のもの?遺族と喪主の取り扱い

弔慰金を受け取る際、「誰が受け取るべきなのか?」という疑問を抱く方も多いでしょう。弔慰金は、遺族に対して支給される金銭ですが、具体的に誰が受け取るのかは支給元や状況によって異なります。ここでは、弔慰金の受け取りに関する基本的なルールと、遺族や喪主の役割について解説します。

まず、企業や団体から支給される弔慰金の受取人は、通常「故人の配偶者」または「直系の遺族」となります。これは、遺族の生活支援を目的としているため、実際に故人と同居していた家族や、生活を共にしていた人が受け取ることが一般的です。

一方、自治体や公的機関が支給する弔慰金は、法律や条例に基づいて受取人が決められています。例えば、戦没者遺族への特別弔慰金は配偶者が優先されますが、配偶者がいない場合は子、さらに孫へと順番に移ります。

自治体の災害支援金なども、遺族の中で最も近い親族が受け取るケースが一般的です。

また、喪主が弔慰金を受け取る場合もありますが、これはあくまで代表者としての立場であり、受け取った金額を遺族間で適切に分配することが求められます。トラブルを防ぐためにも、あらかじめ家族内で話し合い、誰がどのように管理するのかを決めておくことが重要です。

「弔慰金のお返しをしないことは決して失礼ではありませんが、親族間で意見が分かれることもあります。直葬に関するトラブルを防ぐ方法については、こちらの記事をご覧ください。

➡:【直葬】お坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法

弔慰金 お返しのマナーとお礼の仕方

弔慰金を受け取った際に適切なお礼をすることは、遺族としての大切なマナーです。弔慰金のお返しについては香典返しとは異なる点が多いため、正しい対応を理解しておく必要があります。ここでは、弔慰金のお返しの必要性、お礼の仕方、避けるべきポイントについて詳しく解説します。

弔慰金にお返しは必要か?

香典とは性質が異なり、特に企業や公的機関から支給される弔慰金は、経済的な支援の意味合いを持つことが多いため、お返しをするとかえって失礼にあたる場合があります。

お返しをする場合のマナー

お返しの品としては、消えもの(お菓子やお茶、海苔など)が無難です。地域や宗教によって異なる慣習があるため、親族や葬儀社に相談するとよいでしょう。また、お返しを贈るタイミングも重要です。通常、四十九日法要の後に行うことが多いですが、企業からの弔慰金に関しては受け取った時点でお礼を述べるだけで十分とされることもあります。

お返しを控えるべきケース

公的機関や会社からの弔慰金に対して、品物でお返しをする必要はありません。特に、会社から支給された場合、個人的にお返しをしてしまうと「不要な負担をかけた」と受け取られる可能性があります。また、多額の弔慰金を受け取った場合も、現金での返礼は避けるべきです。感謝の気持ちを込めたお礼状を送ることで、礼儀を尽くすことができます。

「お礼を伝える際には、簡潔で失礼のない表現が重要です。感謝を伝える手紙の書き方については、こちらをご参照ください。」

→ 【短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント】

弔慰金の受け取りとお礼のマナー

弔慰金を受け取る際には、適切なマナーを守ることが求められます。特に、企業や団体から支給される場合、遺族としてどのように対応すべきか迷うこともあるでしょう。ここでは弔慰金の受け取り方、お礼の伝え方、注意すべき点について説明します。

弔慰金を受け取る際の基本的なマナー

弔慰金は、故人を偲び遺族を慰めるために支給されるものです。そのため遺族としては感謝の気持ちを伝えることが重要になります。

企業や自治体からの弔慰金は、規定に基づいて支給されるため、特に儀礼的な受け取り方は求められません。ただし、個人から受け取る場合には、直接お礼を伝えるのが望ましいです。可能であれば、手を合わせながら「故人のためにお気遣いいただきありがとうございます」と伝えましょう。

お礼を伝える際の適切な方法

弔慰金を受け取った後、お礼を伝える方法はいくつかあります。代表的なものは以下の通りです。

- 口頭での感謝:弔慰金を手渡しで受け取った場合、その場で感謝の言葉を述べるのが一般的です。形式ばった表現ではなく、「お心遣いに感謝いたします」と伝えるだけでも十分です。

お礼を伝える際の注意点

弔慰金に対するお礼を伝える際には、いくつか注意点があります。

弔慰金は支援の意味を持つため、相手によっては「お返しをされることを望んでいない」場合もあります。また、「受け取るのをためらう言葉」は使わない方がよいです。例えば、「お気持ちだけで十分です」と言うと、相手に気を遣わせてしまう可能性があります。

適切なマナーを守りつつ、遺族としての感謝の気持ちを誠実に伝えることが、弔慰金を受け取る際の大切な心構えです。

弔慰金をいただいた方に挨拶する場面では、葬儀の席順や遺族の立ち位置を正しく理解しておくと丁寧な対応ができます。

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

会社からの弔慰金へのお礼|メール・手紙の書き方

もしも会社関係者に迅速に感謝を伝えたいとするならばメールが有効です。特に、社内規程に基づいて弔慰金が支給された場合は、形式的なメールでも問題ありません。ただし、機械的な内容にならないよう、適度に心のこもった言葉を添えることが重要です。

例文(社内宛て)

件名: 【御礼】弔慰金を賜り誠にありがとうございます

本文:

○○部長(または総務ご担当者様)

このたびは、ご厚意により弔慰金を賜り、心より感謝申し上げます。

故人も皆様のお気持ちを大変喜んでいることと思います。

家族一同、深く御礼申し上げますとともに、今後ともよろしくお願い申し上げます。

敬具

氏名

上記のように、簡潔かつ誠意のある文章を心がけるとよいでしょう。役職者や総務宛てに送る場合は、少し改まった表現を使うと丁寧な印象になります。

手紙でお礼を伝える場合

手紙は、よりフォーマルに感謝の気持ちを伝える方法です。特に、会社の代表者や取締役、上司など、直接お世話になった方へ送る際に適しています。

例文(手紙)

拝啓

このたびは、○○(故人の氏名)の逝去に際し、ご厚情賜り誠にありがとうございました。

また、ご丁寧なお心遣いとして弔慰金を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。

おかげさまで、家族一同、少しずつ落ち着きを取り戻しつつございます。

今後とも変わらぬご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

氏名

手紙を送る際は、白無地の便箋を使用し、封筒も白無地のものを選びます。簡潔ながらも、感謝の気持ちが伝わるように書くことが大切です。

弔慰金の返礼をあえてしない選択をする場合には、形式にとらわれない新しい葬儀スタイルへの理解も深めておくと安心です。

➡ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

弔慰金のお返しは必要か?判断基準

弔慰金を受け取った際、お返しをするべきかどうかは、多くの方が悩むポイントです。

香典とは異なり、弔慰金には本来お返しの義務はありません。

企業・団体からの弔慰金

会社、自治体、公的機関から支給された弔慰金は、福利厚生や社会保障の一環であることが多いため、お返しは不要です。むしろ、お返しをすると「受け取るべきでないものを受け取った」という誤解を招く可能性があるため、口頭や書面で感謝の意を伝えるだけで十分です。

「病院や施設から急な訃報を受けた直後の対応については、夜中に危篤の連絡が来たときの対処法を事前に把握しておくと安心です。」

➡【危篤】病院からの連絡を夜中に受けた際の正しい対処法

弔慰金を渡す際のマナー|不祝儀袋の書き方と包み方

弔慰金を渡す際には、不祝儀袋の選び方や表書きの書き方など、正しいマナーを守ることが大切です。適切な形式で渡さないと、相手に失礼にあたることがあるため、基本的なルールを押さえておきましょう。

不祝儀袋の選び方

弔慰金を渡す際には、香典袋とは異なる不祝儀袋を選ぶのが一般的です。選ぶ際のポイントは以下の通りです。

- 白黒の水引が印刷されたシンプルな袋を使用する

地域によっては、双銀(銀色の水引)を使うこともありますが、基本的には白黒のものを選ぶと無難です。 - 表書きは「御弔慰」または「御悔」とする**

表書きの記載は、宗教ごとに適した言葉を使うのがマナーです。仏教では「御霊前」または「御香典」、神道では「御玉串料」、キリスト教では「御花料」と記載するのが適切です。

お札の包み方

弔慰金に使用するお札は、新札を避け、折り目のついたものを使うのが一般的です。新札を使用すると「事前に準備していた」と捉えられることがあるため、失礼にあたる場合があります。新札しか手元にない場合は、一度折り目をつけてから包むとよいでしょう。

渡す際のマナー

弔慰金を手渡しする際は、以下のポイントに注意しましょう。

- 袱紗(ふくさ)に包んで持参する

弔慰金はそのまま持ち歩かず、袱紗に包んで持参するのが正式なマナーです。色は紫や紺色、グレーのものが適しています。 - 受付や遺族へ丁寧に渡す

弔慰金を手渡す際は、「このたびはご愁傷様です。心ばかりですが、お納めください。」と静かに述べながら渡しましょう。封筒の表書きが相手に読める向きで手渡すのが正しい作法です。

弔慰金を渡す際は、相手の気持ちを第一に考え、丁寧な振る舞いを心がけましょう。

「弔慰金を受け取る際、遺族としての振る舞いにも気をつけたいところです忌中の過ごし方については、こちらの記事を参考にしてください。」

➡忌中に友達と会うのは非常識?状況別の判断ポイント

弔慰金 お返しの基本と適切な対応

記事のポイントをまとめます。

- 弔慰金は遺族を慰めるための金銭であり、企業や自治体、公的機関が支給する

- 企業の弔慰金は福利厚生の一環として支給され、金額は規定による

- 自治体の弔慰金は災害・犯罪被害者遺族向けの支援制度として機能する

- 公的機関の弔慰金には戦没者遺族や公務員の殉職者向けの制度がある

- 弔慰金は基本的に非課税だが、支給額によっては相続税や所得税の対象となる

- 企業や自治体の弔慰金はお返しが不要な場合が多い

- 個人や親族からの弔慰金は半返し・三分の一返しが一般的とされる

- お返しの品は消えもの(お茶、菓子、海苔など)が適している

- お礼状は企業や上司宛には丁寧な文面を心がける

- メールでの感謝の意は簡潔にし、手紙ではより丁寧に伝える

- 弔慰金は遺族の中で最も近い親族が受け取るのが一般的

- 受け取った弔慰金を家族間で適切に分配することが望ましい

- 不祝儀袋の表書きは宗教に応じて「御弔慰」「御霊前」などを選ぶ

- 渡す際は袱紗に包み、受付や遺族に丁寧に手渡すのがマナー

- お返しの有無は状況によるため、慣習を確認して適切に判断する