仏壇へのご飯が面倒に感じたら読む供養のやさしい考え方

現代の忙しい生活の中で、仏壇へのご飯のお供えを「面倒」と感じてしまう方は少なくありません。「仏壇 ご飯 面倒」と検索してこの記事にたどり着いたあなたも、「毎日供えるべきなの?」「他の家ではどうしているの?」と悩んでいるのではないでしょうか。

本記事では、仏壇にご飯とお水は毎日やった方がいいの? という基本的な供養のあり方から、仏壇に絶対してはいけないこととは? という注意点まで、幅広い視点で丁寧に解説しています。「気持ちを込めた供養とは何か?」を一緒に考えていけるよう、この記事がお役に立てば幸いです。

仏壇へのご飯が面倒と感じる人へ伝えたい供養の考え方

- 仏壇へのご飯のお供えは毎日必要?

- 家に仏壇がある人は本当に毎日供えているの?

- 仏壇にご飯とお水は毎日やった方がいいの?

- 仏壇に絶対してはいけないこととは?

- 「ちゃんとやらなきゃ」と思うあなたへのメッセージ

- 忙しくて仏壇 ご飯 面倒な方のための実践ヒント

- 忙しい人向け|ご飯のお供えを無理なく続けるコツ

- ご飯の代わりになるものは?代用品・工夫アイデア集

- 仏壇のご飯は食べてもいい?捨ててもいい?

- 仏飯は捨ててもいいですか?その扱いと注意点

- 仏壇のご飯を盛る器・仏具の基本

- 仏壇にお供えしてはいけないものとは?

- 仏壇 ご飯 盛り方・時間帯・頻度のゆるガイド

- Q&A

仏壇へのご飯のお供えは毎日必要?

仏壇へのご飯のお供えは、理想を言えば毎日行うのが望ましいとされています。ただし、必ずしも「毎日やらなければいけない」と決まっているわけではありません。日々の生活スタイルや家庭の事情に合わせて、無理のない範囲で行うことが大切です。

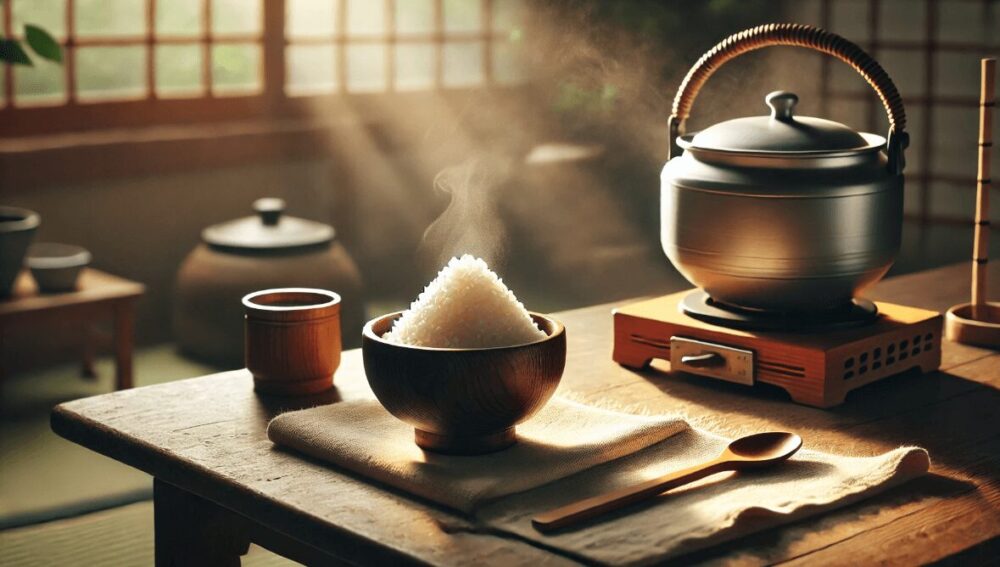

もともと仏壇にご飯を供えるのは、「飲食供養(おんじきくよう)」と呼ばれる仏教の考え方に基づくものです。これは、私たちが今日も食べ物に困らず生活できていることを仏様やご先祖様に報告し、感謝の気持ちを表す行為とされています。特に炊きたてのご飯から立ちのぼる湯気を仏様が“香り”として受け取るという「香喰(こうじき)」の教えに基づき、温かいご飯をお供えすることに意味があります。

要するに、仏壇へのご飯のお供えは、形式ではなく「気持ち」が何より大切です。毎日できれば理想的ですが、無理をして義務のように感じてしまっては本末転倒です。生活に合わせて、感謝の心を込めて続けられる供養のかたちを見つけていくことが、何よりの供養になります。

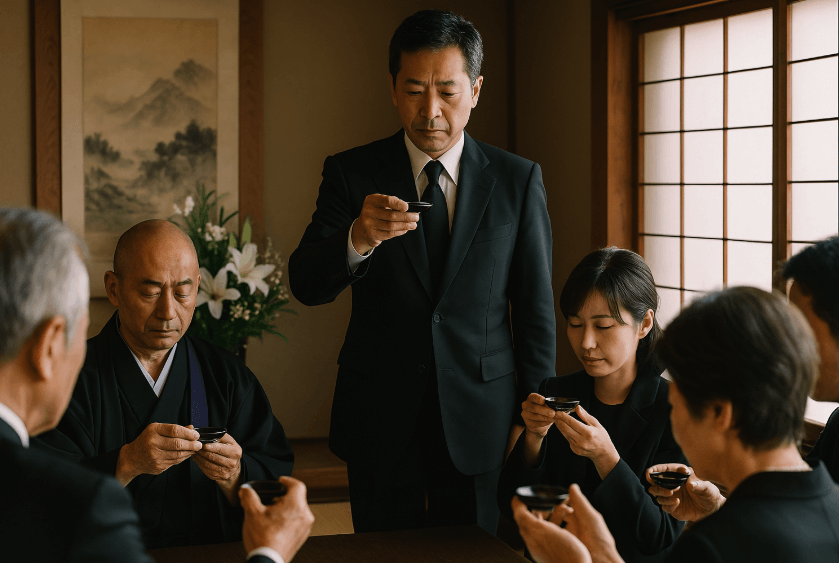

「“焼香だけ”でも失礼にならないように、気持ちを込めることが大切です。形式を最小限にしても心を伝える工夫は、一日葬でも共通しています。」

➡一日葬|焼香のみで失礼にならない参列のポイント

家に仏壇がある人は本当に毎日供えているの?

実際のところ、家に仏壇があるすべての人が毎日欠かさずご飯やお線香を供えているわけではありません。日々の供養のスタイルにはかなりの個人差があり、家庭によって習慣も大きく異なります。

例えば、実家暮らしで親や祖父母が毎日供養をしている家では、仏壇にご飯や水を毎日お供えするのが当たり前になっていることがあります。これは、長年の習慣として自然に根づいているケースが多いからです。中には「やらないと落ち着かない」と感じる人もいます。一方で、若い世代や一人暮らしの人にとっては、仏壇への供養が負担になっていることも少なくありません。「朝はパン派だからご飯を炊かない」など、ライフスタイルの変化によって供養の時間が取りづらくなっている現実があります。その結果、数日に一度お供えする、思い出したときだけ手を合わせるといった形に落ち着いている人もいます。

他の家庭がどうしているのかは気になるものですが、自分に合ったやり方を選び、心を込めることが一番大切です。無理をせず、自分にとって無理のない供養を見つけてください。

「仏壇のご飯に対する“面倒”の裏にあるのは、死を日常の中に取り込むことへの戸惑いかもしれません。そうした気持ちの整え方については、遺体を自宅で安置する際の心得をまとめたこちらの記事も参考になります。」

➡遺体安置を自宅で行う際の怖い気持ちを軽減する心得

仏壇にご飯とお水は毎日やった方がいいの?

仏壇にご飯とお水を毎日お供えするのは、仏教の伝統に沿った丁寧な供養のかたちです。しかし、これはあくまで理想であって、必ずしも毎日欠かさずに行う必要があるわけではありません。大切なのは「日々の感謝の気持ちをどう伝えるか」です。

仏壇に供えるご飯とお水は、それぞれ意味を持っています。ご飯は日常生活の中で最も基本的な食事であり、「今日も無事にご飯が食べられた」という感謝を仏様に伝える象徴です。お水は「浄水」として、清らかな心を表すものとされています。どちらも、私たちが健やかに生活できていることを報告し、感謝の気持ちを捧げる役割を持っています。

また、仏様がご飯や水を「実際に食べる・飲む」わけではありません。香りや湯気を通じて私たちの気持ちを受け取ってくださるという考え方があり、形式よりも心のこもった供養が求められます。日々の暮らしの中で、仏壇に手を合わせる数分の時間を持つだけでも、心を落ち着ける貴重なひとときになります。完璧な供養を目指すよりも、できるタイミングで感謝の気持ちを表すことの方が、ずっと大切なのです。

仏壇への供養をどう行うか迷ったときは、故人を見送るまでの一連の流れを整理しておくと、日々の供養とのつながりも見えてきます。

➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

仏壇に絶対してはいけないこととは?

以下に、仏壇の前でのマナーに関する情報を分かりやすく表にまとめました。

| 注意点 | 理由・背景 | 具体例・NG行為 |

|---|---|---|

| 大声を出す・喧嘩をする | 仏壇は祈りと心の安らぎの場であり、騒がしい行為は不敬にあたる | 大声で話す、口論する、怒鳴るなど |

| 不適切な物を置く | 仏様や故人の尊厳を損なう可能性がある | 肉や魚などの殺生を連想させる物、匂いの強い食べ物、腐りやすい生ものなど |

| 整っていないお供え | 感謝や敬意の気持ちが伝わらない | 汚れた食器に盛る、賞味期限切れの食品を供えるなど |

仏壇は仏様やご先祖様と向き合う神聖な場所であり、日々の生活の中でも特別な意味を持つ空間です。そのため、仏壇の前では注意すべきマナーがいくつか存在します。中でも「絶対にしてはいけないこと」は、仏様や故人の尊厳を損なうような行為です。

まず避けるべきなのは、仏壇の前で大声を出したり、喧嘩をしたりすることです。これは単に雰囲気が悪くなるというだけでなく、心を落ち着けて祈りを捧げるべき場所での礼を欠いた振る舞いとなります。静かな環境で手を合わせることで、自然と自分自身の気持ちも整います。また、仏壇に不適切な物を置くこともNGです。肉や魚などの殺生を連想させるもの、匂いが強い食品、保存性の悪い生ものなどは避けたほうがよいでしょう。お供え物は、仏様や故人に対する感謝や敬意の表現であるため、清潔で丁寧な気持ちが伝わるものを選ぶことが大切です。

供養は見た目の形式以上に、気持ちを大切にする行いです。ただしその「気持ち」も、最低限のマナーを守ってこそ伝わるものです。仏壇は感謝や祈りの場であることを意識し、丁寧に向き合うことが何よりも大切といえるでしょう。

「たとえ儀式がなかったとしても、故人を思い、祈る気持ちは残ります。形式にこだわらない供養の在り方については、献体をテーマにしたこちらの記事もあわせてご覧ください。」

➡献体|遺族の気持ちに寄り添う供養と家族の心構え

「ちゃんとやらなきゃ」と思うあなたへのメッセージ

仏壇への供養を「ちゃんとやらなきゃ」と感じている方の中には、心のどこかでプレッシャーを抱えている方も多いのではないでしょうか。忙しさの中で忘れてしまったり、形式ばかりが気になってしまったりすることで、自分を責めてしまうことさえあります。

けれど、供養は決して「義務」ではなく、「気持ち」を届ける行為です。大切なのは、毎日完璧に供えることではなく、あなた自身が仏壇とどのように向き合いたいか、どう気持ちを伝えたいかです。形式にとらわれすぎるあまり、本来の供養の意味が見えにくくなってしまっては本末転倒です。例えば、ご飯を供える時間が取れないときがあっても、それを気に病む必要はありません。忙しい中でもふと立ち止まり、手を合わせて心の中で「今日も無事に過ごせました」とつぶやくだけでも、それは立派な供養です。

気持ちに余裕がないときは、仏壇の前に座ることすら負担に感じることもあるかもしれません。そんなときは、一歩引いて、できるときにできるだけの供養をしてみましょう。仏様は私たちの心のあり方を見てくださっています。日常の中で無理なく続けられる「あなたらしい供養」を見つけていくことが、何より大切なのです。

「最近では“直葬”を選ぶ方も増え、儀式の省略が一般化しています。ただし、供養の気持ちは残ります。僧侶なしでの供養の工夫については、こちらも参考にしてみてください。」

➡直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法

忙しくて仏壇へのご飯が面倒な方のための実践ヒント

日々の忙しさに追われる中で、仏壇へのご飯のお供えが「面倒」と感じてしまうのはごく自然なことです。特に、朝から晩まで働く方や、一人で家事をこなす高齢者にとって毎日炊き立てのご飯を用意して仏壇に供えるというのは決して簡単なことではありません。

こうした状況において大切なのは、「簡略化できるところは無理せず省く」という視点です。たとえば、ご飯を毎朝炊く代わりに、冷凍ご飯やレトルトご飯をストックしておき、思い出したときに温めて供えるという方法があります。仏様にとって大切なのはご飯の“湯気”や“香り”であり、形式にこだわり過ぎる必要はありません。

ご飯の代わりに、日持ちするお菓子や果物を用意しておくのも一つの工夫です。最近では、見た目がリアルなサンプルの仏飯も販売されており、毎日の負担を減らすアイテムとして注目されています。これらをうまく取り入れることで、無理なく供養を続けることが可能になります。「面倒だから」と供養をやめてしまうのではなく、「どうすれば気持ちを込めたまま負担を減らせるか」を考えることが、現代における供養の第一歩です。自分にとって続けやすい形で、心地よく供養と向き合っていきましょう。

ご飯を供える意味やタイミングに悩む背景には、手続きや生活の変化への対応も影響しています。まずは死後に必要な流れを知ることも大切です。

➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

忙しい人向け|ご飯のお供えを無理なく続けるコツ

現代の生活は時間に追われがちで、毎日仏壇にご飯を供えることが負担に感じられる方も少なくありません。特に共働き家庭や一人暮らし、高齢者世帯では、「毎朝炊きたてのご飯を供える」という習慣が現実的に難しい場面もあるでしょう。

このような場合、無理に完璧を目指すのではなく、日常生活に合わせた「続けやすい方法」を取り入れることが大切です。例えば、ご飯を炊く頻度を減らし、その分、冷凍保存したご飯を使って供えるだけでも負担は軽減されます。温め直せば、湯気も立ちますし、仏様への供養としても十分に意味を成します。

また、「供えるタイミング」も柔軟に考えてよいでしょう。朝が忙しい場合は、夜に炊いたご飯をお供えする形でも構いません。供養の本質は「感謝の心を表すこと」であり、時間帯に縛られる必要はないのです。忙しい日々の中でも、心を込めて手を合わせる時間を大切にすること。それが継続的な供養への一番の近道です。形式にとらわれ過ぎず、自分のペースで仏様と向き合ってみてください。

ご飯の供養を巡って親族との意見が食い違う場合は、葬儀時の家族内の立ち位置や配慮の仕方にも通じる問題かもしれません。

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

ご飯の代わりになるものは?代用品・工夫アイデア集

仏壇にお供えするご飯は本来、炊きたての白米が望ましいとされていますが、ライフスタイルや家庭の事情によっては毎回用意するのが難しいこともあります。そんなときに役立つのが代用品やちょっとした工夫です。

例えば炊きたてが無理な場合は、冷凍ご飯をレンジで温めたものでも問題ありません。湯気が立っていれば仏様に香りを届けるという供養の意味は十分に果たされます。また、レトルトご飯も便利な代替手段です。保存性が高く必要なときにすぐ使えるため、忙しい方には特におすすめです。ご飯を炊かない家庭では、普段食べている主食に合わせてパンを供えるという選択もあります。仏様が直接食事をされるわけではなく、あくまで“香りや湯気”を受け取るという考え方のため、食生活に合わせて柔軟に対応できます。

さらにどうしても日常的なお供えが難しい場合には、イミテーションの仏飯を使うという方法もあります。最近ではリアルな見た目のサンプル仏飯が仏具店などで販売されており、常にご飯を供えておきたいという方にとって負担を軽減できるアイテムです。供養は“形式”よりも“心”が大切です。無理なく、でも丁寧に気持ちを届ける方法としてこうした代用品をうまく活用してみてはいかがでしょうか。

「食事の場や供物など、形式を簡素にしても大切なのは“故人への敬意”をどう表すか。通夜振る舞いの代替についても以下の記事で詳しく解説しています。」

➡通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説

仏壇のご飯は食べてもいい?捨ててもいい?

仏壇にお供えしたご飯を下げた後、「これって食べてもいいの?」「捨てたらバチが当たる?」と疑問に感じたことはありませんか。実際、多くの方が悩むポイントのひとつです。

まず、仏様やご先祖様が直接ご飯を食べるわけではなく、お供えされたご飯の“香り”や“湯気”をいただくという考え方に基づいて供養は行われています。そのため、ご飯の湯気がなくなったタイミングで下げるのが一般的です。時間としては、およそ15分~30分程度が目安とされています。下げたご飯は「お下がり」として、私たちがいただくのが望ましいとされています。この行為には、「食べ物への感謝」や「命の恵みを無駄にしない」という意味が込められており、供養の一環ともいえるものです。実際にいただくことで仏様とのつながりをより実感できるという方もいます。

ただし、気温が高い夏場などでご飯が傷んでしまった場合や、硬くなって食べづらくなっているときは、無理に食べる必要はありません。衛生的な理由から廃棄しても問題なく、罪になるようなこともありません。このときは、手を合わせて「いただけなくて申し訳ありません」と心の中で伝えることで気持ちの整理がつきやすくなります。

ご飯供養が負担に感じたときは、供養の形式そのものを見直す「しない供養」という考え方もひとつの選択肢です。

➡ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

仏壇のご飯を盛る器・仏具の基本

仏壇に供えるご飯には、専用の仏具を使用するのが基本です。特に「仏飯器(ぶっぱんき)」と呼ばれる器はほとんどの宗派で用いられており、供養において重要な役割を果たします。形状や素材にはさまざまな種類があり宗派や地域によっても違いが見られます。

仏飯器は脚の付いた小さな器で、ご飯を少し高く盛るための構造になっています。これは「仏様に召し上がっていただく」という敬意を込めた形です。陶器や真鍮製のものが多く、最近ではモダンなデザインの仏具も増えており仏壇のサイズやデザインに合わせて選ぶことができます。

ご飯の盛り方についても宗派による違いがあります。例えば浄土真宗本願寺派(西)は「蓮のつぼみ」の形に、ご飯を山型に整えることが推奨されています。一方、真宗大谷派(東)では「蓮の実」をイメージした円筒形に盛るのが正式です。この場合、専用の仏具「盛槽(もっそう)」を使うこともあります。ご家庭で供養する場合はここまで厳密に守る必要はありませんが、基本的な作法や使い方を知っておくことで、より丁寧に仏様と向き合うことができます。

ご飯供養を簡素にしても、位牌やお札の取り扱いには注意したいものです。

➡位牌の包み方と持ち運びの注意点を初心者向けに解説

仏壇にお供えしてはいけないものとは?

仏壇にお供えする際には、基本的なマナーや宗教的な配慮が必要です。感謝や供養の気持ちを込めて準備したつもりでも、うっかりNGなものを供えてしまうと、失礼にあたる可能性があります。ここでは、仏壇にお供えしない方がよいものについて解説します。

まず避けるべきなのは、「殺生」を連想させる食べ物です。肉類や魚類など、動物の命を奪って得られる食品は、仏教の教えに反するため供えないのが基本です。特に浄土宗や浄土真宗などでは、精進料理の考え方に基づいて、野菜や豆類など植物性のものが供え物として好まれます。また、においの強い食べ物や腐敗しやすいものも避けましょう。ニンニクやネギなどの刺激の強い食材は、仏壇に香りが残ってしまうことがあるため不向きとされています。夏場に生ものを長時間供えることも、衛生面からおすすめできません。

宗派や地域によっても細かな違いがありますので、不安がある場合は菩提寺の住職や地域の年長者に確認してみましょう。仏壇に供える行為は「形を整えること」だけでなく、「気持ちを整えること」でもあります。正しい作法を知ったうえで、誠実な気持ちで供養を行うことが何より大切です。

形式よりも心を大切にしたいという想いは、初盆の簡略化にも表れています。

➡初盆 法要をしない人が増加中?代替案と注意点も紹介

仏壇へのご飯 盛り方・時間帯・頻度のゆるガイド

ご飯の盛り方は、一般的には仏飯器(ぶっぱんき)という専用の器に山型にふんわりと盛るのが基本です。しゃもじで軽く丸く整えることで、湯気がしっかり立ち、仏様への感謝の気持ちが伝わりやすくなります。

お供えの時間帯については、朝が理想とされています。特に「一番飯」と呼ばれる炊きたてのご飯を、家族が食事をする前に仏様に差し出すことが供養の基本とされてきました。ただし、毎朝の炊飯が難しい場合や生活リズムに合わない方は、夜に炊いたご飯をそのタイミングでお供えしても問題ありません。湯気や香りが立つ“温かい状態”であれば、いつ供えるかは柔軟に考えてよいでしょう。

日々の供養が負担になってしまっては本末転倒です。形式を守ることよりも、「今日もご飯が食べられることへの感謝」や「故人への想い」を込めることを第一に考えましょう。ゆるく、けれど誠実に向き合う姿勢が、何よりも尊い供養につながっていきます。

香典返しや弔慰金など、供養とセットになるお礼のマナーについても理解しておきたいところです。

➡弔慰金 お返しは必要?適切な対応とマナーを解説

Q&A

ここでは、仏壇のご飯にまつわる素朴な疑問について、わかりやすくお答えします。初めて供養を行う方や、慣れない方にとって安心できるヒントになれば幸いです。

Q1. ご飯を供え忘れた日はどうすればいい?

A. 思い出したタイミングで「申し訳ありません」と手を合わせれば問題ありません。仏様は怒ったり罰を与えたりする存在ではありませんので、気負わずに向き合いましょう。

Q2. パンや雑穀米をお供えしてもいいの?

A. はい、白米以外でも大丈夫です。仏様が召し上がるのは「湯気や香り」とされています。日常的に食べているものであれば、パンでも赤飯でも供えて問題ありません。

Q3. お供えしたご飯にラップをしてもいい?

A. 湯気や香りが伝わるよう、ラップは少しずらすのが理想です。ただし衛生面が気になる場合は、ラップをした状態でも構いません。大切なのは供養の気持ちです。

Q4. 仏飯はどのタイミングで下げるべき?

A. 湯気がなくなったら下げるのが一般的です。目安としては15分〜30分程度。長時間置いておくとご飯が硬くなったり、仏具が汚れやすくなります。

Q5. ご飯を食べないときはどう処分すればいい?

A. 無理に食べる必要はありません。食べられない場合は生ごみとして処分して問題ありません。自然に還すという意味で、庭に埋めるなどの方法を取る地域もあります。

Q6. 仏飯器がない場合はどうすればいい?

A. 専用の仏飯器がなくても、清潔な小さな器で代用できます。ただし、故人の食器は避け、仏様専用のものとして扱うようにしましょう。

供養の形は一つではありません。迷ったときは、「気持ちがこもっているか」を基準に考えると、自然と答えが見つかるはずです。どんなに小さな行いでも、心を込めた供養は仏様にきちんと届いています。

仏壇 ご飯 面倒に感じる人のための供養まとめ

- ご飯のお供えは毎日でなくても問題ない

- 忙しい日は無理せず省略してもよい

- 冷凍やレトルトご飯でも供養になる

- パンやお菓子でも代用可能

- ご飯を炊かない家庭でも柔軟に対応できる

- 仏壇のご飯は湯気と香りが大切とされる

- お供えの時間帯は朝でなくてもよい

- 頻度は家庭の事情に合わせて調整可能

- 仏飯は食べても捨てても問題はない

- 傷んだご飯は無理せず処分してよい

- ご飯は仏飯器にふんわり山型で盛るのが基本

- お供えの器は専用の清潔なものを使う

- 肉類や匂いの強い食べ物は避けるべき

- 「ちゃんとしなきゃ」というプレッシャーは不要

- 供養は形式よりも感謝の気持ちが大切