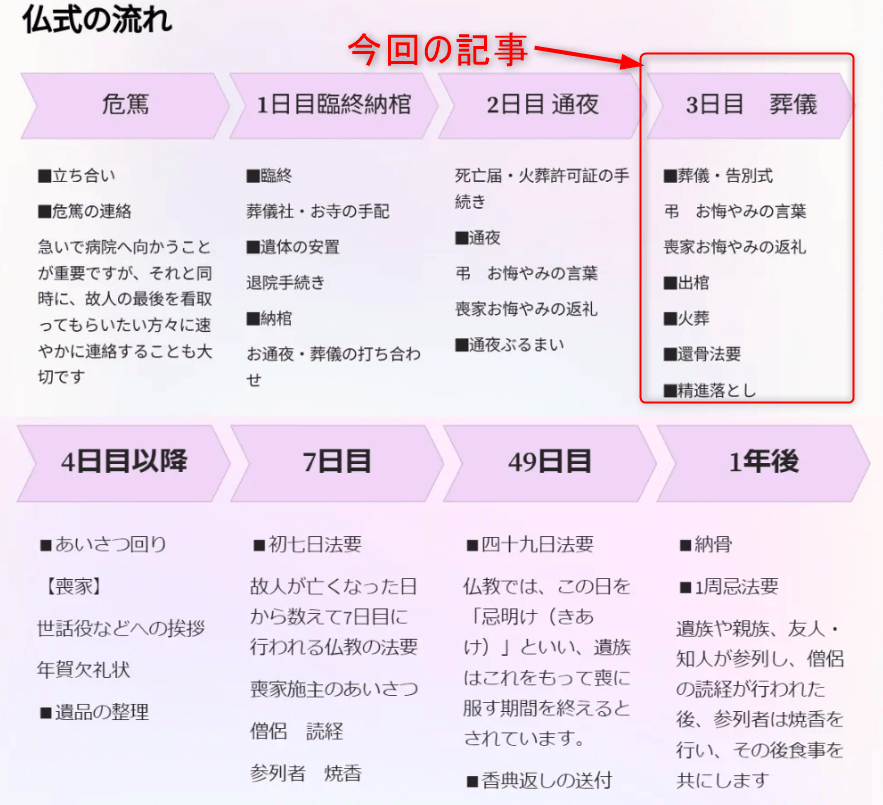

精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

精進落としの場での挨拶は故人を偲びつつ、参列者に感謝の気持ちを伝える大切な役割を果たします。しかし、挨拶に慣れていない方や適切な言葉選びに悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、「精進落としでの簡単な挨拶」というテーマで悩まれている方に向けて、挨拶例やタイミング、マナーをわかりやすく解説します。

この記事では、簡潔な挨拶例や汎用性の高いテンプレート、場面ごとの注意点を含む具体的なガイドを紹介しています。家族葬や火葬中など、さまざまな状況に応じたアプローチも解説し、誰でも安心して挨拶を行えるようお手伝いします。短い時間でも感謝や敬意が伝わる挨拶を学び、精進落としの席をスムーズに進めていきましょう。

精進落としの簡単な挨拶例と基本マナー

- 簡潔な精進落としの挨拶例

- 使いまわしができる汎用性の高い挨拶文の例文は?

- 精進落としの挨拶を行うタイミングや流れ

- 精進落としの挨拶の基本的なマナーや注意点

- 精進落としの締めの挨拶とは?

簡潔な挨拶例

精進落としでの挨拶は、場の雰囲気を壊さず感謝の意を伝えることが大切です。特に簡潔な挨拶が求められる場合、以下のような例が参考になります。

この挨拶例では、参列者への感謝を述べつつ、簡潔にまとめられています。

また、適切な敬語を使うことで、格式のある場にふさわしい印象を与えられます。特に初めて挨拶を任された場合は、このような例文を参考にしながら、自分なりの言葉を加えることで、自然で心のこもった挨拶になります。

精進落としの場では、挨拶は簡潔でありながら感謝と敬意が伝わるものであることが重要です。これらの挨拶例は、状況に応じて言葉を付け足したり削ったりすることで、どのような場面にも対応できます。特に短い言葉の中に「感謝」や「敬意」を盛り込むことを意識すると、より印象的な挨拶になるでしょう。

使いまわしができる汎用性の高い挨拶文の例文は?

汎用性の高い挨拶文は、さまざまな状況や参列者に対応できる点で便利です。以下の例文は、規模や形式を問わず使用できる内容です。

この挨拶文の特徴は、親族のみの集まりから大規模な法要まで対応可能な点です。形式的な部分をしっかり押さえており、相手に失礼にならないよう配慮されています。また、どの宗派でも適用できる内容になっているため、地域や宗教に左右されず使用できる汎用性が魅力です。

精進落としの挨拶文は、場の状況や参加者の顔ぶれに応じてアレンジできることが理想的です。汎用性の高い挨拶文を用意しておくことで、突然の場面にも落ち着いて対応できます。以下に、さまざまな場面で使いやすいテンプレートとそのアレンジ例を挙げます。

基本の挨拶文テンプレート

- 「本日はお忙しい中、故〇〇のためにお越しいただきありがとうございます。短い時間ではございますが、ささやかなお食事を用意させていただきました。どうぞ故人を偲びながら、おくつろぎください。」

アレンジ例1: 簡潔でフォーマルな挨拶

- 「本日はご多忙の中、故〇〇のためにお集まりいただき、誠にありがとうございます。心ばかりの会食をご用意いたしましたので、どうぞごゆっくりお過ごしください。」

アレンジ例2: 親しい関係者が多い場面

- 「今日は皆さまにお集まりいただき、故〇〇もきっと喜んでいると思います。お話やお食事を楽しみながら、思い出を語り合っていただければ幸いです。」

感謝を強調した挨拶文テンプレート

- 「本日はお忙しい中ご参列いただき、心より感謝申し上げます。皆さまの温かいお心遣いに、故人もきっと安らいでいることと思います。」

アレンジ例1: 初対面の参列者が多い場合

- 「このたびは遠方よりご参列いただき、誠にありがとうございました。皆さまのお気持ちが、故〇〇に届いていることと思います。短い時間ですが、どうぞごゆっくりお過ごしください。」

故人を偲ぶ内容を盛り込んだ挨拶文テンプレート

- 「故〇〇のために、こうしてお集まりいただけたことに心より感謝申し上げます。どうぞ皆さまで故人を偲びながら、おくつろぎいただければ幸いです。」

アレンジ例1: 故人のエピソードを交える場合

- 「本日は故〇〇のためにお越しいただき、ありがとうございます。〇〇は生前、皆さまと過ごした時間をとても大切にしておりました。その思い出話をお聞かせいただければ、私たち家族もとても嬉しく思います。」

アレンジ例2: 簡潔にまとめた挨拶

- 「本日はご多忙の中、故〇〇を偲んでお集まりいただき、ありがとうございました。皆さまの温かいお言葉が、私たち遺族の支えとなっております。どうぞお食事を召し上がりながら、ごゆっくりお過ごしください。」

これらの挨拶文は、適宜アレンジを加えることでどのような場面にも対応できます。事前にテンプレートを準備し、状況に合わせたアプローチを心がけましょう。挨拶はあくまで簡潔にしつつ、感謝の気持ちが伝わるようにすることが大切です。

「お布施を渡す際の不祝儀袋選びは、意外と悩むポイントです。最近では100円ショップでも購入できますが、選び方に注意が必要です。」

➡ 【不祝儀袋をダイソーで選んでも失礼にならない知識】

挨拶を行うタイミングや流れ

精進落としの挨拶は、始まりと締めの2つのタイミングで行うのが一般的です。挨拶の流れを理解することで、自然に進行を進められるでしょう。

- 開始時の挨拶

食事の席に着いた後、喪主または代表者が挨拶を行います。このタイミングでは、感謝の言葉や精進落としの目的を簡潔に伝えます。例えば、「これより、故〇〇を偲ぶ精進落としの席を始めさせていただきます。」と述べた後、献杯を促す場合もあります。 - 締めの挨拶

会食の終了時、再び喪主が挨拶を行います。「本日はお忙しい中、最後までお付き合いいただきありがとうございました。皆様の温かいお心遣いに感謝申し上げます。」と締めくくるのが一般的です。

このように、適切なタイミングで挨拶を行うことで、参列者に感謝を示しつつ、精進落としをスムーズに進められます。流れを事前に確認しておくことが大切です。

「精進落としの席で直接感謝を伝えた場合でも、後日改めてメールや手紙でお礼をすることで、より誠意が伝わります。」

➡ 【葬儀後のお礼メールの書き方】

挨拶の基本的なマナーや注意点

以下は、挨拶の内容やタイミングについての情報を簡潔に表形式でまとめたものです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 挨拶の構成 | 簡潔でわかりやすく、感謝の気持ちを中心にする。負担をかけない配慮が必要。 |

| 言葉遣い | 丁寧で礼儀正しい表現を心がける。例: 「本日はお忙しい中、故〇〇のためにご参列いただき、誠にありがとうございました」 |

| 挨拶のタイミング | 開始時と締めくくりの2回が一般的。 |

| 開始時の挨拶 | 会食の目的と感謝の意を伝える。 |

| 締めくくりの挨拶 | 改めて感謝を述べ、終了を告げる。 |

精進落としの挨拶は、参列者や僧侶への感謝を伝える場面であり、適切なマナーを守ることが重要です。挨拶を行う際には、上記のポイントを意識すると良いでしょう。

また、地域や宗教による習慣の違いも考慮し、周囲と相談しながら挨拶を調整しましょう。

締めの挨拶とは?

精進落としの締めの挨拶は、会食の終わりに感謝を述べ、参列者を気持ちよく送り出すために行われる重要な役割を担います。この挨拶を適切に行うことで、故人を偲ぶ席が円満に締めくくられます。

- 参列者への感謝を述べる

- 例: 「本日は長い時間お付き合いいただき、誠にありがとうございました。」

- 故人への思いを共有する

- 故人が参列者の心遣いを喜んでいることを表現する。

- 例: 「故〇〇も皆様のお心遣いを大変喜んでいることと思います。」

- 今後の関係性への願いを込めて結ぶ

- 今後の厚意や支援をお願いする言葉で締めくくる。

- 例: 「どうかこれからも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。」

この構成により、シンプルかつ丁寧で印象的な挨拶が完成します。

締めの挨拶は、その日の精進落としの印象を左右するため、誠意を込めて行うことが大切です。

「精進落としの場では、食事を伴うため、お弁当を持ち帰るケースもあります。その際のマナーやおすすめメニューについて知りたい方はこちらをご覧ください。」

➡ 【精進落としの弁当:持ち帰りのマナーとおすすめメニュー例】

家族葬や火葬中での精進落としでの挨拶簡単ガイド

- 精進落とし 挨拶 家族葬の場合

- 【火葬中】精進落としでの挨拶例

- 精進落とし 献杯の挨拶の注意点

- 精進落としでの献杯の挨拶は誰が行う?

- 精進落としの挨拶 コロナ禍での工夫

- 【遺族】精進落としでお酌の時の挨拶の簡単な例

葬儀後の食事や返礼の場面では、不祝儀袋の取り扱いも話題になることがあります。フォーマルな場にふさわしい包み方や選び方を知っておくと安心です。

→【不祝儀袋 ダイソーで選んでも失礼にならない知識】

家族葬の場合

家族葬における精進落としの挨拶は、参列者が限られていることを考慮し、形式的な言葉よりも心のこもったメッセージが適しています。一般的な葬儀とは異なり、親しい人だけが集まる場面ですので、過度に堅苦しい表現は避け、温かみのある言葉を心がけましょう。

少人数での挨拶例

- 「今日は家族や親しい方だけの集まりとなりますが、皆さまとともに故〇〇を偲ぶひとときを過ごせればと思います。どうぞごゆっくりお過ごしください。」

- 「お集まりいただきありがとうございます。〇〇も懐かしい皆さまのお顔を見て、きっと安らかに見守っていると思います。」

- 「本日はお忙しい中、故〇〇をお見送りいただきありがとうございます。家族葬という形で故人をお送りしましたが、皆様とともに故人を偲ぶ時間を持てたことを感謝しております。」

- 「本日はご足労いただき、ありがとうございます。家族だけのささやかな会食ですが、故人も懐かしい皆さまにお会いできた気持ちで、きっと喜んでいることと思います。」

締めの挨拶では

- 「本日は長い時間お付き合いいただきありがとうございました。皆様の温かいお言葉に、私たち家族も心が癒されました。どうか今後も故人のことを時折思い出していただければ幸いです」と、感謝と故人への思いを伝えましょう。

家族葬の特性に合わせて挨拶を考えることで、より親しみやすく、心に残る精進落としの場を作ることができます。

「精進落としが終わると、仕事に復帰するタイミングが訪れます。忌引き明けの挨拶で気をつけるポイントを知りたい方は、こちらをご覧ください。」

➡ 【忌引き明けの声かけ】

【火葬中】精進落としでの挨拶例

火葬中に行われる精進落としは、故人を偲びながら、遺族や参列者が軽食を共にする時間として重要です。この場での挨拶は簡潔でありながらも、感謝と敬意を込めた内容であることが求められます。

- 「火葬の待ち時間に、このような形でお集まりいただき、ありがとうございます。故人の思い出を語り合いながら、どうぞお食事をお楽しみください。」

- 「ただいま火葬中ですが、少しの間、皆さまで故人を偲びながらおくつろぎください。」

- 「本日は、火葬の待ち時間を利用して精進落としを行わせていただきます。ささやかではございますが、故人を偲ぶ場としてご利用いただければ幸いです。」

- 「ただいま火葬中の時間を利用して、皆さまに軽食をご用意させていただきました。故人を思い出しながら、温かいひとときをお過ごしください。」

- 「本日はお忙しい中、故〇〇のためにお集まりいただき、誠にありがとうございます。火葬が終了するまでの間、簡単ではございますが、こちらで軽食をご用意させていただきました。皆様に故人の思い出を語り合いながら、しばしお過ごしいただければ幸いです。」

また、参列者が快適に過ごせるよう、「ご自由にお召し上がりください」といった配慮の言葉を添えるのもよいでしょう。火葬中の挨拶は形式的すぎず、親しみを感じられる内容が適しています。そのため、参列者に向けた個別の感謝や故人のエピソードを織り交ぜても良いでしょう。

「食事を通じた供養は、仏壇へのご飯の供え方にもつながります。形式ばらず、心を込める供養の仕方についてはこちらをご覧ください。」

➡仏壇へのご飯が面倒に感じたら読む供養のやさしい考え方

献杯の挨拶の注意点

精進落としの献杯の挨拶は、故人に対する敬意を示し、会を始める合図となる重要な役割を持ちます。この挨拶にはいくつかの注意点があります。

- 「それでは、故〇〇を偲び、献杯をさせていただきます。皆さまも心の中で故人に想いを馳せていただければ幸いです。献杯。」

- 「最後に、故〇〇の冥福を祈りながら、献杯をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。献杯。」

まず、挨拶の言葉は静かで落ち着いたトーンで行い、故人への敬意を強調する表現を選ぶことが大切です。例えば、「それでは、故〇〇を偲び、献杯を捧げたいと思います」と述べることで、場の雰囲気を適切に整えられます。

また、グラスを高く掲げたり音を立てたりすることも控え、静かに杯を持ち上げる程度に留めるのが一般的です。最後に、献杯の挨拶を行う際には、故人の思い出や感謝の言葉を簡潔に添えると良いでしょう。ただし、長々としたエピソードや、重すぎる表現は避け、参列者全員が共感しやすい内容にすることが望まれます。

精進落としのような節目の場では、供養の形を改めて考えるご家族も多いです。位牌や戒名を書く板(法名板)、墓誌の違いを理解しておくと、今後の準備にも役立ちます。

➡ 戒名を書く板の名前と位牌・墓誌の違いを解説

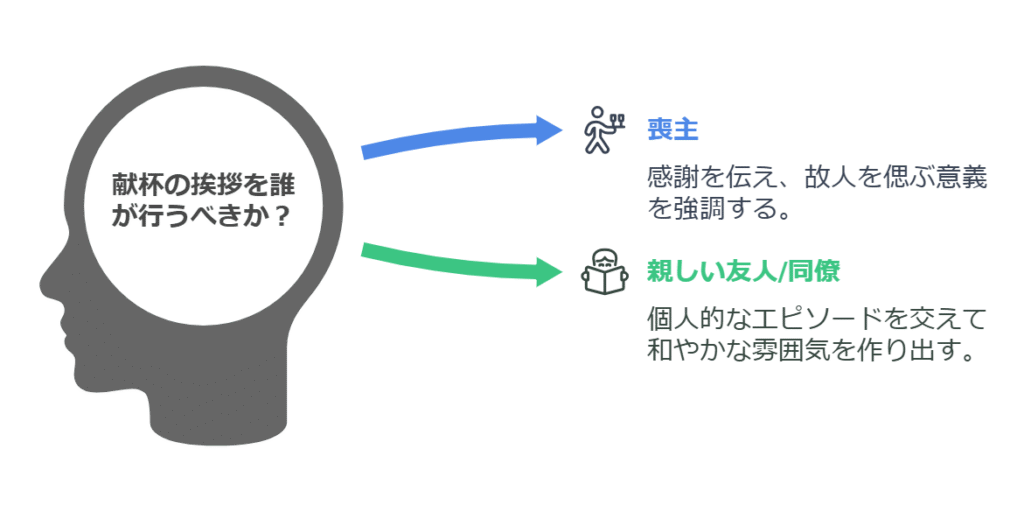

献杯の挨拶は誰が行う?

精進落としの献杯の挨拶は、基本的に喪主が行うのが一般的ですが、場合によっては故人と特に親しかった親族や友人、職場の上司などが務めることもあります。この役割を担う人物は、会の趣旨や参列者の構成を考慮して選ぶのがポイントです。

喪主が献杯の挨拶を行う場合、親族を代表して感謝を伝え、故人を偲ぶ場を設けたことへの意義を語ります。一方、故人の友人や同僚が挨拶を行う場合には、個人的なエピソードを交えて献杯の言葉を述べると、場が和やかになります。

献杯の挨拶を誰が行うかを決める際には、故人の生前の関係性や参列者の構成に応じて慎重に判断しましょう。この選択が、会の雰囲気や参加者の印象を大きく左右することにつながります。

「精進落としで感謝の気持ちを伝えた後も、日を改めてご近所へご挨拶に伺うと、より丁寧な印象を与えられます。」

➡ ご近所への挨拶回りの時期や文例については、以下の記事を参考にしてください。【葬儀後 挨拶 回り 近所にいつ伺う?適切な時期と例文】

流行り病での工夫

流行り病における精進落としの挨拶には、感染予防対策を意識しつつ、感謝の気持ちを簡潔に伝えることが求められます。このような状況では、会食形式に変化があるため、従来の挨拶に配慮を加える必要があります。

挨拶例1: 感染防止策を意識した簡潔な言葉

- 「このたびは故〇〇のためにお集まりいただき、ありがとうございます。感染症予防のため、控えめな形式でのおもてなしとなりますが、何卒ご理解いただければと思います。」

- 「本日はお忙しい中、故〇〇のためにお集まりいただきありがとうございます。感染対策の一環として、今回の精進落としは会食を控え、持ち帰りのお弁当をご用意しております。どうぞお持ち帰りいただき、ご自宅で故人を偲んでいただければ幸いです。」

挨拶例2: 少人数での集まりの場合

- 「本日はご参列いただき、誠にありがとうございます。感染予防の観点から、少人数での会食とさせていただいております。ささやかではございますが、故人を偲びながらお時間をお過ごしいただければ幸いです。」

挨拶例3: 感謝と健康への配慮を込めた言葉

- 「このような状況下にもかかわらず、故〇〇のために足をお運びいただき、心より御礼申し上げます。本日は短い時間ではありますが、感染対策を講じながら皆さまと共に故人を偲ぶ場を設けさせていただきました。どうぞ体調にお気をつけてお過ごしください。」

感染防止のために会食を避ける場合や、持ち帰りの仕出し弁当を利用する場合は、その旨を丁寧に伝えることが大切です。また、マスク着用や手指消毒の推奨を挨拶に織り交ぜることで、配慮が伝わります。

「一日葬ではお坊さんを呼ばないこともありますが、その場合、納骨の手順や法要の進め方について事前に確認しておくことが重要です。」

➡ 【直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法】

【遺族】精進落としでお酌の時の挨拶の簡単な例

精進落としで遺族がお酌をする際には、参列者に感謝を伝えるとともに、場を和ませる短い挨拶が適しています。以下に、さまざまなシーンで使える例文を挙げます。

挨拶例1: 一般的な感謝の言葉

- 「本日は故〇〇のためにお集まりいただき、ありがとうございます。ささやかではございますが、どうぞお食事を召し上がりながら、故人の思い出を語り合っていただければ幸いです。」

挨拶例2: 故人の思い出を交えた言葉

- 「この度はご参列いただき、ありがとうございます。故人も皆さまとの思い出話にきっと喜んでいると思います。どうぞお気軽にお過ごしください。」

挨拶例3: 遺族の感謝を強調した言葉

- 「本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。故〇〇に代わりまして、皆さまのお気遣いに心より感謝申し上げます。どうぞお食事を楽しみながら、ごゆっくりお過ごしください。」

挨拶例4: 簡潔な謝辞を述べる場合

- 「本日はお忙しい中、お越しいただきありがとうございます。簡単なものではございますが、どうぞお召し上がりいただき、故人を偲んでいただければ幸いです。」

お酌の際は、形式ばらずに自然な笑顔で対応することも重要です。

飲み物の好みを聞くなど、さりげない心遣いを添えると、より良い印象を与えられるでしょう。

葬儀でお世話になった方々へは後日メールで感謝を伝えるのも良い方法です。詳しい文例については、こちらの記事をご覧ください。

➡ 【葬儀後のお礼メールの書き方】

精進落としの挨拶を簡単にまとめたポイント

記事のポイントをまとめます。

- 精進落としの挨拶は感謝を簡潔に伝えることが重要

- 長くなりすぎず簡潔でわかりやすい言葉を使う

- 参列者の時間を尊重する配慮が必要

- 適切な敬語を用いることで格式を保つ

- 始まりと締めの2回の挨拶が基本

- 挨拶内容は場の雰囲気を壊さないよう配慮する

- 初対面の参列者には汎用性の高い挨拶文が役立つ

- 故人の思い出を語る場合は簡潔に伝える

- 家族葬では親しい人向けの温かい表現を使う

- 火葬中の挨拶では場の静けさを意識する

- 献杯の際は「乾杯」という言葉は避ける

- コロナ禍では感染対策に配慮した挨拶が必要

- 遺族が挨拶する場合は柔らかなトーンで行う

- 地域や宗教の習慣に合った言葉を選ぶ

- 挨拶は感謝と敬意を中心に構成する