納棺に行かないのは失礼か?迷ったときの対処法

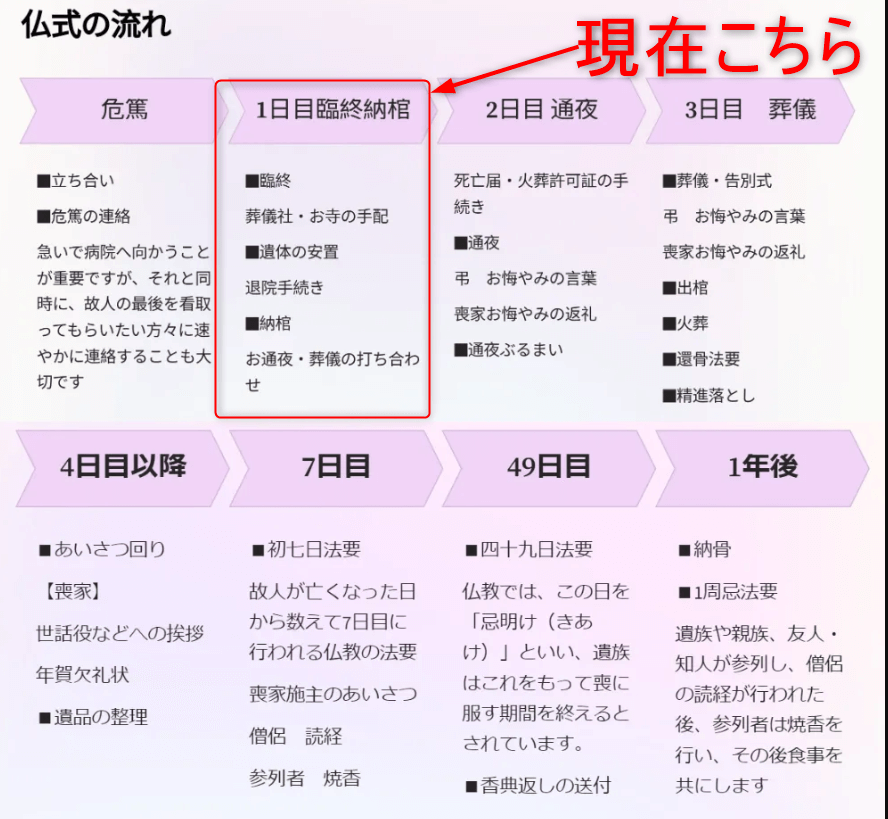

身内や親族が亡くなった際「納棺に行かないのはマナー違反なのか」と悩む人は少なくありません。特に最近では家族葬や直葬など、葬儀のかたちが多様化しているため、納棺の儀式に立ち会わないケースも増えています。この記事では、「納棺 行かない」と検索している方に向けて、納棺に立ち会わない人は珍しいのか、行けなかった場合のフォロー方法、納棺に行かない理由と背景とは何かなどを丁寧に解説します。

また、納棺に行かないことで関係に影響はあるのか、納棺 行かない人の立場と判断基準はどう捉えるべきか、納棺式には誰が出席するのかといった実情にも触れながら、親族はどこまでが対象になるのか、嫁や孫の嫁は納棺に出席すべきかなど、さまざまな立場に応じた考え方を紹介します。

「呼ばれなかった・来なかった理由とは何か」「自分の立場で納棺に行くべきか迷うときはどう判断するべきか」といった具体的な悩みもカバーし、最後にはよくある質問をまとめたQ&Aも掲載しています。誰にも相談できず不安を抱えている方が、少しでも安心して判断できるよう、実例とマナーをもとに丁寧にまとめています。

納棺に行かないのは非常識なのか

- 納棺に行かないのはマナー違反なのか

- 納棺に立ち会わない人は珍しいのか

- 行けなかった場合のフォロー方法

- 納棺に行かない理由と背景とは

- 納棺に行かないことで関係に影響はある?

- 納棺 行かない人の立場と判断基準

- 納棺式には誰が出席するのか

- 親族はどこまでが対象になるのか

- 嫁や孫の嫁は納棺に出席すべきか

- 呼ばれなかった・来なかった理由とは

- 自分の立場で納棺に行くべきか迷うとき

- Q&A

納棺に行かないのはマナー違反なのか

納棺はごく限られた人たちの間で行われる儀式であるため、その場に立ち会わなかったからといって、社会的に非礼とされることは少ないのです。このように言うと少し意外に思われるかもしれませんが納棺は故人の身支度を整え、お棺に納めるという非常にプライベートな儀式です。

多くの場合、故人と特に関係の深い近親者、たとえば配偶者や子ども、孫などを中心に執り行われます。そのため、親族の中でも関係が少し遠い方や、友人・知人などは参加しないことが一般的です。また、精神的な理由や体調、距離的な問題など、どうしても参列が難しい事情がある方も多いはずです。そうした場合、無理をして納棺に立ち会う必要はありません。

社会的なルールというよりも、「思いやり」に基づく対応が求められる場面と言えるでしょう。

「突然訃報を知り、すぐに駆けつけられなかった場合でも、焦らず適切な対応を心がけましょう。人づてに訃報を聞いたときのマナーについては以下をご覧ください。」➡訃報を人づてに聞いた時に控えるべき行動とは

納棺に立ち会わない人は珍しいのか?

納棺に立ち会わない人は決して珍しい存在ではありません。実際多くのケースでは納棺は家族やごく親しい親族だけで執り行われるため、全ての親族が参加するわけではないのです。

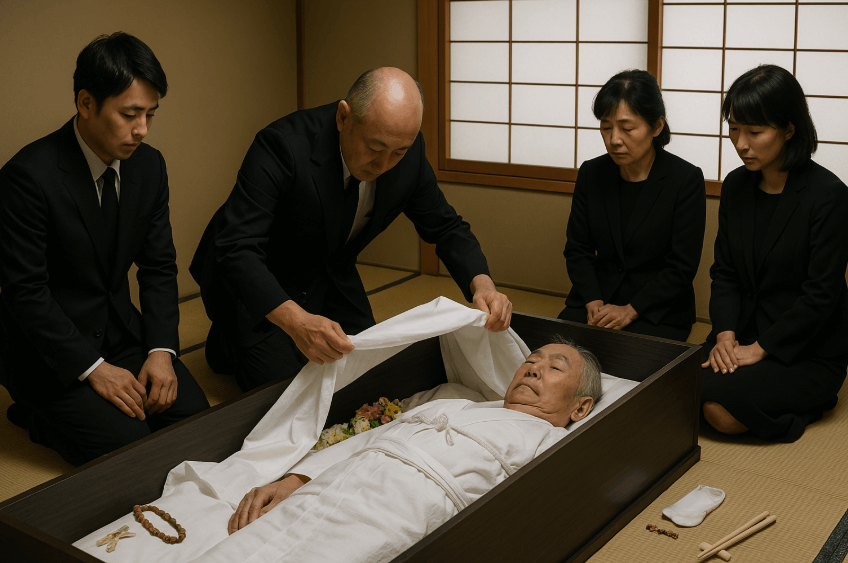

そもそも納棺とは、亡くなった方の身体を清め、死装束を着せ、副葬品と共にお棺へ納める一連の儀式を指します。

特に近年では、家族葬や直葬といった小規模な葬儀のスタイルが浸透しており、納棺の儀式そのものも身内だけで静かに行われる傾向が強まっています。こうした背景から、たとえ親族であっても納棺に招かれない、または遠慮するという選択は自然な流れとなっています。

さらに、故人との関係が疎遠だったり、家庭や仕事の事情で参加が難しかったりする場合もあるでしょう。こうした事情があることを周囲も理解しているため、納棺に参加しなかったことを責められる場面はほとんどありません。つまり、納棺に立ち会わなかったとしても、「自分だけが欠席した」「周囲から変に思われるのでは」と気にしすぎる必要はないのです。

「最近では、納棺に立ち会わず簡素に見送る一日葬や直葬も増えてきました。形式を省いてもマナーを守る方法については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。」➡直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法

行けなかった場合のフォロー方法

納棺に参加できなかった場合でも、あとから誠意をもってフォローすることで、失礼にあたることは避けられます。

例えば納棺に立ち会えなかった理由が仕事や体調不良、遠方に住んでいるなどの場合はその旨を簡潔に伝えることで相手の理解を得やすくなります。連絡の方法としては、電話・手紙・メールなど、状況に応じて無理のない形で構いません。

「納棺に出席できず申し訳ありません。心よりご冥福をお祈り申し上げます」

といった言葉を添えるだけでも、気持ちは十分伝わります。また、納棺の代わりに通夜や告別式に参列することで弔意を示すのもひとつの方法です。時間や距離の制約がある場合は、香典や供花を送ったり、後日お線香をあげに訪問するなど、自分にできる形で故人を悼むことも立派なフォローになります。

さらに相手との関係性によっては「何も言わないから行かなかった」と思われないように、事後の一言がとても重要です。たとえ近しい間柄でなくとも、「きちんと気にかけていた」という姿勢を見せることで、円満な関係が保たれやすくなります。

「納棺に立ち会えなかったことを気にする場合、後日の挨拶や言葉がけで気持ちを伝えることができます。忌引き明けの対応マナーもあわせて確認しておきましょう。」

➡【忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点

納棺に行かない理由と背景とは

納棺に行かない背景には、さまざまな個人的事情や環境が関係しています。特に最近では、葬儀に対する価値観や家族との関係性が多様化しており、「行かない」という選択にも理解が広がりつつあります。

家族や親族との関係性が複雑であった場合も、納棺への参加をためらう理由になります。たとえば生前から故人との付き合いがほとんどなかったり、家庭内でトラブルがあったりすると、感情的な距離がそのまま行動にも表れることがあります。このような場合、たとえ形式的には親族であっても参加を遠慮することは珍しくありません。さらに、物理的な事情も無視できません。遠方に住んでいて移動が難しい、仕事や育児・介護の都合がつかない、体調を崩しているなど、時間や体力的な問題で出席が難しい人も多くいます。こうした背景があると、納棺に立ち会うことは必ずしも現実的な選択とは言えなくなります。

このように、納棺に行かない理由は一概には語れません。表面的には「出席しなかった」と見えても、その裏には個人の事情や気持ちが存在していることを理解することが大切です。

「遺族がご遺体を自宅で安置するケースでは、納棺や面会のタイミングにも独自の配慮が必要です。」

➡遺体安置を自宅で行う際 怖い気持ちを軽減する心得納棺に行かないことで人間関係に影響はある?

納棺に参加しなかったことで親族や関係者との関係に悪影響が出るかどうかは、状況や対応によって変わります。多くの場合事前の連絡や丁寧な気遣いがあれば、大きなトラブルになることは少ないでしょう。

たとえば、体調不良や遠方に住んでいるといった事情で納棺に参加できなかった場合、それを素直に伝えることで、周囲の理解を得ることができます。

また、故人と特に親しかった場合や、家族内での立場が重い場合は、参加しなかったことが遺族の心にわだかまりを残すこともあります。たとえば「なぜ来てくれなかったのか」「せめて一言でも欲しかった」と思われることがあるため、特別な関係性だった場合はなおさら、後からフォローをしておくことが望ましいです。

ただし現代では葬送のスタイルも多様になり、納棺そのものを内々で行うケースも増えていますが、結局のところ大切なのは「気持ちをどう伝えるか」です。納棺に参加できなかったからといって関係が壊れるわけではありませんが、丁寧な配慮を忘れずに行動することが、信頼関係を保つ上で大切だといえるでしょう。

「納棺の日程は通夜の準備とも関係します。一般的な流れについては、通夜のタイミングを解説した記事をご覧ください。」

➡通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報

納棺 行かない人の立場と判断基準

納棺に行かないことを選ぶ際は、自分の立場や関係性に応じて慎重に判断することが求められます。誰でも参加できる通夜や葬儀とは異なり、納棺は身内の中でも特に近い関係者に限定される儀式です。そのため行かないこと自体が必ずしも否定的に捉えられるわけではありません。

例えば、故人の孫や姪・甥など、三親等以内であっても、日頃から交流がなかった場合は「出席しない」という判断が自然なこともあります。

さらに、配偶者の家族(いわゆる義理の関係)であれば、参加の有無はご家族の意向や地域の風習に合わせて判断することも多いでしょう。また、友人や仕事関係者など血縁のない方は、基本的に納棺の儀式に呼ばれません。これは故人の身体に直接触れる場面や、私的な時間であることからごく身内だけで執り行うべきと考えられているためです。

またご遺族側から参列を勧められた場合は、無理のない範囲で応じるのが望ましい対応といえるでしょう。このように、納棺に行くべきかどうかは自分だけで判断せず、関係性・状況・ご遺族の意向を踏まえて慎重に決めることが重要です。

「服装マナーに不安がある方は、納棺に適した服装についてもあらかじめ確認しておくと安心です。」

➡【納棺】服装にジーパンはNG?厳粛な場にふさわしいマナーとは

納棺式には誰が出席するのか

納棺式に誰が出席するかという点については、単に「親族だから」「何親等だから」という基準だけで判断できるものではありません。納棺式とは、故人のご遺体を丁寧に清め、旅立ちの支度を整えるとても繊細でプライベートな儀式です。そのため、参列できる人の範囲も限定的で通夜や告別式のように広く開かれた場ではなく、ごく限られた近親者だけで執り行われるのが一般的です。

以下に、納棺式の出席者に関する情報を分かりやすく表にまとめました。

| 区分 | 内容 | 備考・補足 |

|---|---|---|

| 基本的な出席者 | 配偶者、子ども、孫、親、兄弟姉妹(1〜2親等) | 一般的にはこの範囲の近親者が中心 |

| 追加で招かれる場合がある人 | 叔父・叔母、甥・姪(3親等) | 故人との関係性や家族の意向により異なる |

| 判断の基準 | 血縁の近さだけでなく、生前の関係性や遺族の意向が重視される | 親密な関係にあれば親等に関係なく招かれることも |

| 注意点 | ご遺体に触れる場面があるため、誰でも気軽に参加できるわけではない | マナーとして、出席前に遺族へ確認が必要 |

| 地域・宗教による違い | 地方:近所の方や友人も呼ばれることがある 都市部:遺族のみで行うことが多い | 習慣や文化により出席範囲が変化 |

| 物理的な制約 | 自宅などスペースが限られる場合は少人数に限られる | 会場の広さにより人数制限があるケースも |

また、納棺式ではご遺体に直接触れる場合もあり、誰でも気軽に参加できるというわけではありません。そうした事情からも出席の判断は慎重に行う必要があります。「親族だから当然出席する」と自分で判断せず、必ずご遺族に確認をとるのがマナーです。参加を希望する場合でも、ご遺族の気持ちや準備状況を優先し、無理に申し出ないように配慮しましょう。

さらに、地域や宗教のしきたりによっても出席範囲には違いがあります。都市部では遺族だけで静かに執り行われることが多い一方で、地方では近隣住民や親しい友人も呼ばれる場合があります。また、会場の広さや自宅で行うかどうかといった物理的な条件も、出席者の範囲に影響を与える要素のひとつです。

「供養の方法は納棺式への出席だけではありません。気持ちを形にする方法として献体や無宗教の見送り方を選ぶ方も増えています。」

➡献体する遺族の気持ちに寄り添う供養と家族の心構え

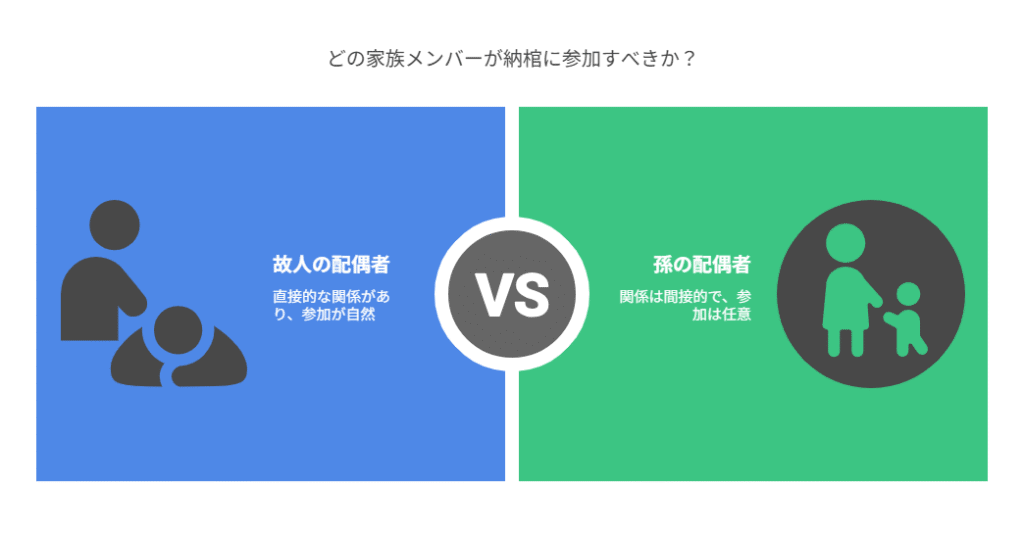

嫁や孫の嫁は納棺に出席すべきか

故人の「嫁」や「孫の嫁」といった立場の人が納棺式に出席すべきかどうかはケースバイケースであり、明確なルールはありません。ただし、一定の配慮が求められる立場であることは間違いありません。

まず「嫁」とは、故人の息子の配偶者を指します。この場合、故人との関係が直接的であり、同居していたり介護に関わっていたりした場合には、納棺にも参加するのが自然です。地域によっては、長男の嫁が喪主の補佐役として動くこともあるため、そうした風習がある家庭では、積極的に関与することが期待される場面もあります。一方で「孫の嫁」という立場になると、少し判断が難しくなります。基本的には血縁関係がなく関係性もやや間接的であるため、納棺への参加はご遺族の意向に委ねるのが無難です。

中には「孫夫婦として一緒に参加してほしい」と歓迎されることもありますが、その一方で「近親者のみで静かに行いたい」という考え方の家庭も少なくありません。

どちらの立場であっても大切なのは、「自分の立場で無理に参加しようとしないこと」と「ご遺族の判断を尊重する姿勢」です。気になる場合は、「お手伝いが必要であればお声がけください」といった控えめな申し出が望ましいでしょう。納棺式は故人とのお別れの場であると同時に、ご遺族の心情に寄り添う時間でもあります。遠慮と気配りのある立ち振る舞いが求められる場面です。

納棺への参加を迷ったときは、葬儀全体の流れを把握しておくと、どこまで関わるべきかの判断材料になります。

➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

呼ばれなかった・来なかった理由とは

納棺の儀式に呼ばれなかった、または誰かが来なかったという状況には、さまざまな事情が絡んでいます。まず納棺は非常にプライベートな儀式であり、一般的に参加者は近親者に限られる傾向があります。親族であっても「呼ばれなかった」と感じることがあるのは人数や場所、時間の都合に加えて遺族の意向による判断が大きく影響するからです。

特に近年は葬儀全体を簡素化する動きが強まっており、納棺も「家族だけで静かに行いたい」と考える人が増えています。

このような場合たとえ関係が深くても、儀式の性質上あえて招かないという選択がされることもあります。

また、感染症対策や施設の規約など、外的な事情によって人数制限が設けられることもあります。一方で、「来なかった」側にもやむを得ない事情があることがあります。たとえば、遠方に住んでいて移動が困難だったり、仕事や家庭の都合がつかなかったりすることは決して珍しくありません。

納棺に立ち会うことができなかった人を責めたり、納棺に招かれなかったことで過度に不安になる必要はありません。納棺に関しては家族の考え方や地域文化などさまざまな要素が絡み合っており、事情を一方的に推し量るのは難しいといえるでしょう。

葬儀に関わるかどうかにかかわらず、死後に必要な手続きの流れを知りたい方はこちらをご参照ください。

➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

自分の立場で納棺に行くべきか迷うとき

自分が納棺に出席すべきかどうか迷ったときは、「故人との関係性」と「遺族の意向」の2点を軸に考えると判断しやすくなります。納棺は通夜や葬儀とは違い、限られた人だけで行われる儀式です。そのため、自分の立場が参加にふさわしいのか悩むのは自然なことです。

「どうしても行けない」と判断した場合には、参加しないことを責める必要もありません。前述の通り納棺は心身の負担が大きい儀式でもあり、無理をして参加することがかえって周囲に気を遣わせてしまうこともあるからです。

迷ったときは、「自分が出席することで遺族の負担が減るのか、それとも増すのか」という視点も加えると、冷静な判断がしやすくなります。儀式への参加は義務ではなく、状況や気持ちに応じて柔軟に対応して構いません。

納棺に行くべきかどうかは、自分の立場や親族内の位置関係によっても判断が分かれることがあります。

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

Q&A

Q1:納棺に行かないとマナー違反になりますか?

A:一般的にはマナー違反とはされていません。納棺は近親者のみで行われることが多く、参加はあくまで遺族の意向や関係性によって決まります。精神的な負担ややむを得ない事情がある場合は、無理に出席しなくても問題ありません。

Q2:親戚の納棺に呼ばれなかったのはなぜ?

A:納棺の出席者は遺族の判断で決められるため、人数の制限や会場の都合によって参加者を限定することがあります。また、「静かに送りたい」「気を遣わせたくない」といった配慮から、あえて声をかけないこともあるため、必ずしも関係性の薄さが理由とは限りません。

Q3:納棺に行けなかったとき、何かできることはありますか?

A:後日、通夜や葬儀に参列することで故人に弔意を示すことができます。また、遺族にお悔やみの連絡やお花・弔電を送るなど、別の形で気持ちを伝えることも可能です。誠意ある対応を心がけましょう。

Q4:友人の親の納棺に参加してもいいですか?

A:基本的には家族の意向次第です。友人関係であっても、故人と親しかった場合や家族から参加の希望があれば、出席することもあります。ただし、参加したい場合は必ず事前に遺族に確認をとるようにしましょう。

Q5:嫁や孫の嫁は納棺に出るべきですか?

A:家庭ごとの考え方や地域の風習によります。同居していた、介護していたなど深い関係がある場合は自然に参加するケースが多いです。迷う場合は、喪主や家族の意向に従うのが無難です。直接的な血縁ではないため、無理に参加する必要はありません。

Q6. 納棺と通夜の違いは何ですか?

A. 納棺は故人を棺に納める儀式で、通夜とは別の段階です。通夜の基本を知っておくと理解が深まります。

➡通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報

Q7. 納棺のときに立ち会う人の範囲はどう決めたらいいですか?

A. 納棺式は家族や近親者など、限られた人で行うのが一般的です。誰が参加するかの判断についてはこちらで詳しく解説しています。

➡入棺と納棺の違いとは?儀式の流れと必要な準備を紹介

納棺に行かないのは非常識?判断と対応のポイントまとめ

記事のポイントをまとめます。

- 納棺に行かないことは一般的にマナー違反とはされない

- 納棺は近親者のみで行われる私的な儀式である

- 遠方・体調不良・仕事などの事情で不参加も珍しくない

- 故人と関係が疎遠な場合は出席しない選択も自然である

- 家族葬や直葬の増加により納棺の参加者は限定される傾向にある

- 不参加の際は事前や事後に一言連絡するのが望ましい

- 納棺に呼ばれなかったこと自体は失礼にあたらない

- 弔意は通夜や葬儀、香典、供花などで十分に伝えられる

- 故人の変化した姿を見ることに抵抗を持つ人も多い

- 精神的・感情的な理由で参加を控えることも自然な反応である

- 参加を迷うときは遺族に確認を取るのが確実な方法である

- 嫁や孫の嫁は地域や関係性に応じて判断される立場である

- 納棺に行かないことで関係に支障が出るかは対応次第である

- 呼ばれなかった背景には遺族の配慮や会場の都合があることも

- 自分の立場だけで判断せず、遺族の意向を尊重することが大切