葬儀後の挨拶回り 近所にいつ伺う?適切な時期と例文

葬儀を無事に終えた後、「葬儀後 挨拶 回り 近所」は必要なのか、どのように進めるべきか悩む方は少なくありません。特に、家族葬のように参列者を限った場合には、近所や親戚、職場などへの対応に迷いが生じがちです。

この記事では、「葬儀が終わったら挨拶回りは誰にしますか?」「葬儀後に近所に亡くなった事を伝えるには?」といった疑問をはじめ、「家族葬 近所 挨拶 手土産で気をつけること」や「葬儀後 挨拶回り 親戚への対応ポイント」といった具体的なケースに沿って、わかりやすく解説していきます。

初めての方でも安心して行動できるよう、実用的かつ丁寧にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

葬儀後の挨拶回り 近所へは必要なのか?

- 葬儀が終わったら挨拶回りは誰にしますか?

- 葬儀後に近所に亡くなった事を伝えるには?

- 家族葬 近所 挨拶 手土産で気をつけること

- 葬儀後 挨拶回り 親戚への対応ポイント

- 葬儀後の挨拶回り 病院にはどうする?

- 葬儀後の挨拶 職場へのマナーと注意点

- 葬儀後 挨拶 回り 近所のマナーと例文

- 葬儀後 挨拶回り 服装の正解とは?

- 葬儀後の挨拶回りののし書きは?

- 葬儀後の挨拶回り 手土産の選び方

- 葬儀後 挨拶回り 菓子折りの相場とマナー

- 葬儀後 挨拶回り 例文と使える言葉

- 葬儀で「大変でしたね」と言われたら?

- Q&A

葬儀が終わった後の挨拶回りは誰にしますか?

まず、訪問する優先度が高いのは、僧侶や神職などの宗教関係者です。葬儀当日に謝礼を渡している場合でも、あらためてお礼の言葉を伝えると誠意が伝わります。とくに読経や式の進行を担ってくださった方には、喪主または近親者が挨拶に伺うのが望ましいでしょう。

次に、葬儀委員長や世話役など、式の準備や進行に関わった方への挨拶も忘れてはなりません。直接的なやり取りがなかった場合でも、遺族の代わりに多くの調整や案内をしてくださっていることが多く、感謝の気持ちを伝えることは今後の関係にも良い影響を与えます。

また、ご近所の方々への挨拶も重要です。自宅で葬儀を執り行った場合は特に、駐車場の利用や来客の出入りでご迷惑をかけている場合があるため、心配をかけたことや騒音への配慮を込めてお礼を述べましょう。たとえ直接的な協力がなかったとしても、近隣への挨拶は地域内での良好な関係維持につながります。このように、葬儀後の挨拶回りの対象者は多岐にわたりますが、優先度の高い方から順に、早めに訪問することが大切です。

「訪問のタイミングや言葉遣いに気を配ることで、ご近所との良好な関係を築くことができます。さらに、葬儀後のマナー全般について知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。」

➡【親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧】

葬儀後に近所に亡くなった事を伝えるには?

まず、直接訪問して口頭で伝える方法がもっとも丁寧です。喪主や近親者が亡くなったことと家族葬で行う旨、また香典や参列を辞退する意向があればその点も含めて説明します。特に故人と日常的に接していた方や親しくしていた方には、できる限り直接伝えることで、遺族としての誠意が伝わります。

この場合、伝達漏れを防ぐためにも文面を丁寧に作成することが大切です。「故人が永眠したこと」「家族葬で執り行うこと」「香典や弔問を辞退すること」などを簡潔に盛り込むようにします。ただし、回覧板では人によっては見落としたり、内容を正確に受け取れない場合もあります。そのため親しかった方には個別に手紙や電話で伝えるのもひとつの方法です。メールやLINEなどを使うケースも増えていますが、年配の方や地域によっては好まれないこともあるため使い方には注意が必要です。

なお、ご近所の方は日常的に自宅の様子を把握しているため、異変に早く気付く傾向があります。

故人の交友関係や地域性を考慮しつつ、相手の気持ちに配慮した伝え方を心がけることが円満なご近所付き合いにつながります。

「感謝の気持ちは、言葉だけでなく手紙やメールで改めて伝えるのもよい方法です。」手紙で感謝を伝えたい場合は、お悔やみ状の例文を参考にしてみてください。➡「短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント」

手土産で気をつけること

家族葬を行った後の近所への挨拶は、手土産の選び方も含めてマナーに気を配る必要があります。葬儀自体が小規模であっても、近隣に迷惑をかけた可能性があるため、誠意をもって対応することが求められます。

家族葬後の挨拶回りに関する手土産の選び方やマナーについて、以下の表にまとめました。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 一般的な手土産の価格 | 2,000~3,000円程度の菓子折りが一般的です。 |

| 特別にお世話になった方へのお礼 | 駐車場の貸し出しや食器の提供、騒音などで特別にご迷惑をかけた方には、5,000~10,000円程度のお礼を用意することがあります。 |

| 手土産の選び方 | 高価すぎる贈り物は相手に気を遣わせてしまうため、適度な価格帯で、日持ちするものや個包装のお菓子などが好まれます。 |

| 香典をいただいていない方への配慮 | 香典をいただいていない方に高額な品物を持参すると、かえって恐縮されることがあります。挨拶回りの趣旨は「感謝の気持ちとお詫びの言葉」であることを念頭に置き、手土産はあくまで補助的な役割と考えると良いでしょう。 |

| のし紙の表書き | 「御礼」または「ご挨拶」といった表書きを用います。表書きのマナーに迷う場合は、無地のしや控えめなデザインの包装紙を選ぶと安心です。 |

この表を参考に、適切な手土産を選び、心のこもった挨拶回りを行いましょう。

服装についても落ち着いた服装で訪問し長居せず、短時間で挨拶と感謝の言葉を伝えることが望ましい対応です。このように葬儀後の近所への挨拶では、手土産の選び方や金額、言葉遣いに細やかな配慮が求められます。形式よりも「心を込めた感謝」が伝わることが何より大切です。

「葬儀の規模や形式によっては、ご近所に対して通夜振る舞いや接待をしないケースもあります。その場合、後日の挨拶回りでフォローするのが丁寧な対応とされます。」

➡ 通夜振る舞いをしないときの代替案も参考にしてください。

親戚への対応ポイント

特に葬儀に関してお手伝いや助言をしてくださった親戚には、改めて感謝の気持ちを伝える場を設けるのが丁寧な対応です。まず、挨拶のタイミングとしては、葬儀の翌日から初七日までの間に伺うのが一般的です。喪主または近親者が代表して訪問する形が望ましく、遠方に住んでいる場合はお礼状や電話でのご挨拶でも構いません。

言葉遣いも大切なポイントです。「先日はご多忙の中、葬儀にご参列いただきありがとうございました」など、丁寧かつ簡潔な表現を意識しましょう。また、「おかげさまで滞りなく終えることができました」など、感謝の気持ちを込める一文があるとより印象が良くなります。なお、親戚の中には香典や供物をいただいた方もいるため、その内容を整理してから訪問するのがおすすめです。すでに即日返しでお礼を済ませている場合でも、言葉であらためて感謝を伝えることで信頼関係が深まります。

気をつけたい点として、故人との関係性に差がある親戚に対しては、挨拶内容や対応方法に配慮する必要があります。形式的な言葉よりも、気持ちを込めた個別対応を意識することで、遺族としての姿勢が伝わりやすくなります。

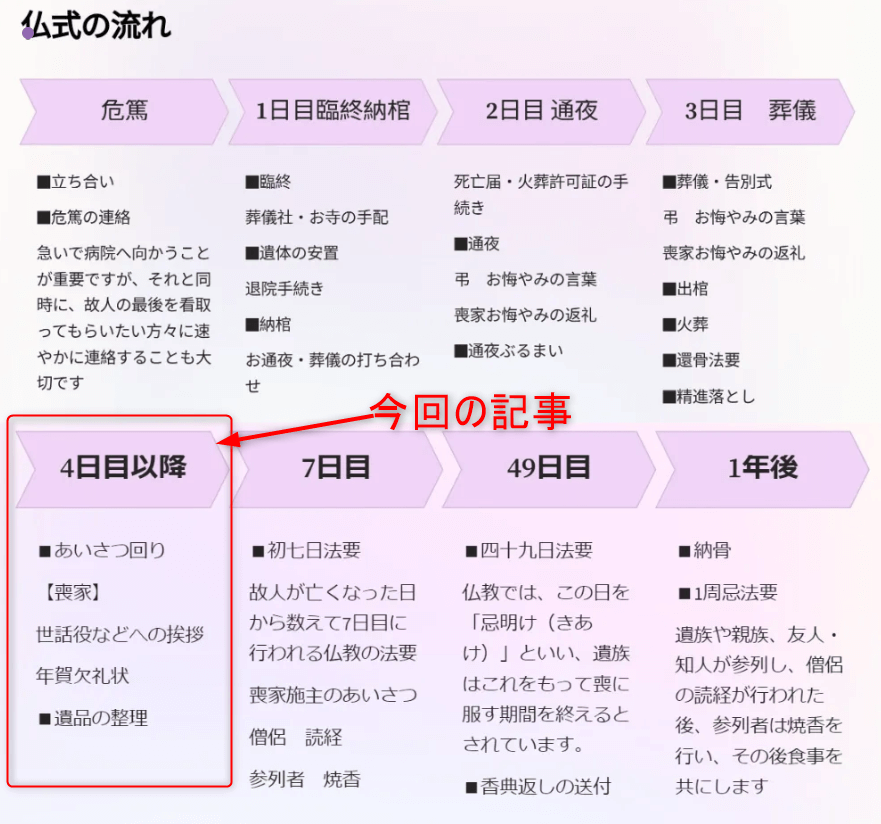

挨拶回りを始める適切なタイミングを判断するには、葬儀全体の流れや喪家の役割を把握しておくことが役立ちます。

➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

病院にはどうする?

病院への挨拶回りは、他の相手とは少し異なる注意点があります。医療従事者に対してはお世話になった感謝の気持ちを丁寧に伝えることが第一であり、形式的なマナーよりも誠意ある対応が求められます。

訪問のタイミングとしては葬儀後できるだけ早い時期が望ましいですが、無理のない範囲で構いません。病院によっては受け入れ体制やタイミングが異なるため、事前に電話で訪問の可否や都合を確認しておくと安心です。特に医師や看護師は多忙なため、挨拶のための訪問はあらかじめ調整するのが礼儀です。手土産を持参する場合は、注意が必要です。近年では「心づけ」や金品の受け取りを禁じている医療機関が増えており、場合によっては受け取りを断られることもあります。

例えば「生前は大変お世話になりました。温かい対応をいただき、家族一同とても感謝しております」といった簡潔な言葉で十分です。

病院への挨拶回りは、マナーよりも「感謝の気持ちをどう伝えるか」が問われる場面です。形式にとらわれすぎず、相手の立場や職場環境に配慮した対応を心がけましょう。

「近所への挨拶と同様に、職場復帰の際にも周囲への配慮ある言葉が求められます。特に忌引き明けの第一声は印象を左右する大切な場面です。」

➡ 忌引き明けの声かけのマナーも確認しておきましょう。

職場へのマナーと注意点

葬儀後に勤務先へ挨拶をすることは、社会人としての基本的な礼儀のひとつです。勤務先が故人の職場であっても、喪主本人の職場であっても葬儀によって何らかのご迷惑やご協力をいただいた場合はきちんと挨拶をしておくことが大切です。

まず、故人が在職中であった場合には、私物の整理や給与・保険の手続きなどのために職場を訪れる機会があります。その際には手続きだけでなく

「生前は大変お世話になりました」という一言を添えるだけでも、丁寧な印象を与えます。

一方、自分自身の勤務先に対しては忌引き休暇を取得した場合や葬儀に参列してくれた方がいる場合、出社後に簡単な挨拶をするのが望ましい対応です。最初に直属の上司へ挨拶をし、その後に同僚や関係者に個別にお礼を伝えると丁寧です。

なお、手土産の持参は必須ではありませんが、菓子折りなどを用意する方も多く見受けられます。特に、職場全体で支えてくれたと感じる場合には、皆で分けられるような個包装の焼き菓子などを選ぶと喜ばれます。金額の目安は2,000~3,000円程度が一般的です。このように、職場への挨拶は形式的な儀礼ではなく、職場との信頼関係を再確認するための大切なステップです。

「葬儀後は地域の方々から供花や香典をいただくこともあります。挨拶の際には、こうしたお心遣いに対するお礼も忘れずに伝えましょう。」

「供花についてのマナーや手配に悩む方は、こちらの記事も参考になります。」

➡「供花:会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点」

葬儀後の挨拶回り 近所のマナーと例文

葬儀後の近所への挨拶回りは今後の地域社会での関係を良好に保つためにも大切な習慣です。とくに自宅で葬儀を行った場合や日頃から近所付き合いのある地域では、早めに誠意をもって挨拶に伺うことが求められます。まず訪問のタイミングは葬儀の翌日または翌々日が一般的です。遅くとも初七日までには済ませておくのが望ましいとされています。できる限り早い段階で顔を見せることで、誠意が伝わりやすくなります。

挨拶の際には、簡単なお礼の言葉を用意しておくとスムーズです。

例えば「この度はご迷惑をおかけいたしました。無事に葬儀を終えることができましたので、ご報告とお礼に伺いました」といった言い回しが一般的です。

その他にも、「生前は故人が大変お世話になりました。今後ともよろしくお願いいたします」など、感謝と今後のお付き合いを示す言葉が好印象を与えます。

マナーとして気をつけたいのは訪問時間帯と話し方です。相手の生活リズムを考慮し日中の迷惑にならない時間帯を選び、長居はせずに手短に要点だけ伝えるようにします。突然の訪問で相手を驚かせないよう在宅が確認できる場合や事前に一言お声かけしてから伺うと丁寧です。

「直葬など簡略化された形式を選んだ場合は、ご近所の理解が得られているかにも注意が必要です。必要に応じて丁寧な説明を加えましょう。」

➡ 直葬に関する周囲への配慮やトラブル回避のポイントも

押さえておくと安心です。

挨拶回りでの服装の正解とは?

葬儀後の挨拶回りで悩みやすいのが「服装」です。喪服を着るべきなのか、平服で良いのか分からないという方も多いでしょう。結論から言えば、葬儀から2〜3日以内であれば、地味な平服で構いません。ただし、相手に不快感を与えないよう配慮のある装いが必要です。

服装の基本は「地味で落ち着いた色合い」「清潔感のあるスタイル」です。黒・グレー・ネイビーなどの控えめな色を選び、柄物や明るすぎる服装は避けましょう。女性であれば、ワンピースやパンツスタイルであっても構いませんが、露出の多い服装は控えるべきです。男性はスーツが無難ですが、ノーネクタイでもダークカラーのジャケットを羽織っていれば失礼にはなりません。靴やバッグも派手な色やデザインは避け、落ち着いたものを選びます。とくに冬場などでコートを羽織る際も、ベージュや黒などの無地を選ぶと安心です。雨天の場合にはレインブーツなどでも構いませんが、できれば挨拶の際には脱いで玄関先で対応できるようにすると丁寧です。

相手の服装や状況にあわせた気配りも大切です。訪問先がご高齢の場合や、格式を重んじる地域では少しフォーマル寄りの服装にするなど、地域性を考慮することで印象が大きく変わります。葬儀後の挨拶は形式ばったものではないため、過度に気を張る必要はありません。ただし、「お世話になったことへの感謝を伝える」という目的を忘れず、失礼のない身なりで誠意を示すことがもっとも重要です。

「挨拶まわりの際に着用する服装が気になる方は、喪服の整え方も参考にしてください。」

➡「喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法」

葬儀後の挨拶回り のし書きは?

挨拶回りの際に持参する手土産には、のし紙をかけるのが一般的です。のし書きの内容について迷う方も多いかもしれませんが、基本的には「御礼」または「ご挨拶」といった表書きが使われます。香典返しとは異なる目的であるため、混同しないように注意が必要です。

葬儀後の挨拶回りでの手土産は、葬儀に伴うお手伝いや迷惑をかけたことへのお詫びと感謝の気持ちを込めた贈り物です。したがって、のしの表書きは仏事用の「志」ではなく、「御礼」「粗品」「ご挨拶」などを選びましょう。なかでも「御礼」がもっとも無難であり、多くの場面で使用されています。水引は、弔事用の「黒白」または「双銀」の結び切りを使用します。ただし、地域によっては水引なしの「無地のし」を使用する習慣もあります。迷った場合には、葬儀社や地域の風習に詳しい方に確認しておくと安心です。

また、のし書きには送り主の名前をフルネームで入れるのが一般的です。家族全体の代表として挨拶する場合は、「〇〇家」とすることもあります。自筆にする必要はなく包装時に印刷されたものでも問題ありませんが、できる限り丁寧な印象を持たれるような体裁を心がけましょう。

挨拶に伺う際は、相手との関係性に応じた言葉選びや配慮が求められます。遺族としての立場を理解しておくと安心です。

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

手土産の選び方

葬儀後の挨拶回りでは、訪問先に感謝の気持ちを伝えるための「手土産」を用意することが一般的です。ただ、どのような手土産を選ぶべきか迷う方も少なくありません。重要なのは、高価すぎず、かつ気持ちの伝わる品を選ぶことです。

手土産の代表的な品としては、焼き菓子や和菓子、個包装されたお茶などがよく選ばれます。これらは、分けやすく日持ちするという点でも好まれています。訪問先がご高齢の方や一人暮らしの場合には、小ぶりで量の少ないものを選ぶと負担になりにくいでしょう。選び方のポイントとしては相手の好みを考慮することも大切ですが、無難な品を選ぶ方が失礼になりにくい傾向があります。地域によっては特定の贈答文化が根付いている場合もありますので、地元の習慣に詳しい人に相談すると安心です。

訪問の際は、手土産をただ渡すだけでなく、きちんと目を見て感謝の言葉を伝えることが大切です。「品物よりも気持ち」と言われるように、心を込めた挨拶とセットで手土産を渡すことが、相手に誠意を伝えるコツです。

挨拶回りを省略する選択肢もある現代では、形式にとらわれない新しい供養の考え方も広がりつつあります。

➡ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

例文と使える言葉

葬儀後の挨拶回りでは、「何を話せばいいのか分からない」と不安になる方も多いかもしれません。とくに近所の方やお世話になった方に訪問する際、丁寧で失礼のない言葉遣いが求められます。ここでは、場面ごとに使いやすい例文と、その言い換えのバリエーションをご紹介します。

まず基本の挨拶として使いやすいのは以下のような言い回しです。

「このたびは、いろいろとお世話になりありがとうございました。おかげさまで無事に葬儀を終えることができました。」

このような表現は、相手の労をねぎらいながら、自身の感謝の気持ちを自然に伝えることができます。もう少し丁寧に伝えたい場合は、次のような表現もおすすめです。

「生前は大変お世話になりまして、ありがとうございました。おかげさまで滞りなく見送ることができました。改めて心より感謝申し上げます。」

また、訪問先の方が香典や供花をくださった場合には、そのお礼も言葉で伝えましょう。

「ご丁寧なお心遣いをいただきまして、ありがとうございました。ありがたく頂戴いたしました。」

もし、特に迷惑をかけたことへのお詫びを伝えたい場合は、次のように添えると丁寧です。

「このたびは、何かとご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。今後とも変わらぬお付き合いをよろしくお願いいたします。」

このように、あらかじめいくつかのフレーズを用意しておくことで、緊張する場面でも落ち着いて対応しやすくなります。挨拶の場面では、言葉の内容よりも「誠意を持って伝えること」が何より大切です。文面を丸暗記するよりも、自分の言葉で気持ちを込めて話すよう心がけましょう。

挨拶回りの際、香典をいただいていないご近所の方には、簡単なお礼状やお悔やみ状が有効です。

➡短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

葬儀で「大変でしたね」と言われたら?

葬儀の場面で「大変でしたね」と声をかけられたとき、どう返事をすればよいか戸惑うことがあります。相手はおそらく、遺族をねぎらう気持ちや、少しでも励ましたいという思いでかけている言葉です。そのため、返答にも相手の気遣いに対する感謝の気持ちを込めることが大切です。

例えば、無理に詳細を話す必要はありませんので、次のように簡潔に答えるだけでも失礼にはなりません。

「ありがとうございます。おかげさまで、無事に見送ることができました。」

このように、感謝と報告を交えた返答であれば、どのような相手にも違和感なく伝わります。相手が親しい人であれば、もう少し柔らかく

「はい、本当に慌ただしくて…でも何とか落ち着きました」といったように、少しだけ気持ちをこぼすような言い方をしても自然です。

一方で、疲労や感情の整理がついていない状態で「大変だった」と認めるのがつらい場合もあるかもしれません。そのようなときは、無理に相手の言葉に合わせる必要はありません。たとえば、「お気遣いありがとうございます」とだけ返すのも一つの方法です。相手の善意を否定せず、自分の気持ちも守るバランスの取れた対応ができます。

相手の言葉は遺族の立場を思いやったものであるため、強く否定すると気まずい空気が生まれてしまう可能性があります。たとえ実際にはあまり大変に感じなかったとしても、表向きには「おかげさまで…」などと返しておくのが無難です。

このように、「大変でしたね」と言われたときの返事には、正解があるわけではありません。ただ、相手の気遣いを受け止める気持ちを持っていれば、自然な返し方が見えてくるはずです。形式よりも誠実さを大切にする姿勢が、円滑なコミュニケーションに繋がります。

お付き合いの深さによって挨拶の言葉を変える必要がある場合もあります。

➡忌引き明けの声かけ:必要なマナーと職場復帰時の注意点

Q&A

ここでは、葬儀後の挨拶回りに関してよくある質問をまとめてご紹介します。悩みやすいポイントについて、簡潔にわかりやすくお答えします。

Q1. 挨拶回りは絶対にしないといけないのですか?

A. 絶対ではありませんが、迷惑をかけた可能性のある近所や葬儀で手伝ってもらった方々には、感謝の気持ちを伝えるためにも行っておいたほうがよいでしょう。トラブルを避ける意味でも、早めに済ませるのがおすすめです。

Q2. どこまでの範囲に挨拶すればいいですか?

A. 隣近所に加え、町内会役員や自治会長など地域の関係者、自宅葬で迷惑をかけた方などが対象となります。特に付き合いの深かった家には、直接訪問するのが望ましいです。

Q3. 家族葬でも挨拶回りは必要ですか?

A. はい、家族葬であっても、近所には事前または事後にご挨拶するのがマナーです。葬儀の様子を知らない方には、不安や誤解を与えてしまう可能性があります。

Q4. 手土産が必要ない場合はありますか?

A. 形式にこだわらず口頭だけの挨拶で済む地域や、親しい間柄であれば手土産は省略することもあります。ただし、迷惑をかけた事情がある場合は、小さな品でも持参するのが丁寧な対応です。

Q5. 挨拶回りが遅れてしまったらどうすればいい?

A. 初七日を過ぎてしまった場合でも、「遅くなりましたが…」と一言添えれば問題ありません。相手の都合に配慮し、誠意をもって対応することが大切です。

Q6. 挨拶に伺えないときはどうすればよい?

A. 遠方で直接訪問できない場合は、お礼状や電話での挨拶でも構いません。最近では、簡潔なメールや手紙を添えて、手土産を宅配で送るケースも増えています。

このように、挨拶回りには明確なルールよりも「感謝と配慮の気持ち」が大切です。形式にとらわれすぎず、自分たちの状況にあった方法を選びましょう。

h3 葬儀後 挨拶 回り 近所で失礼のない対応をするために押さえておくべきこと

記事のポイントをまとめます。

- 挨拶回りの対象は僧侶、世話役、ご近所、職場、親戚など多岐にわたる

- ご近所には騒音や来客対応などの迷惑に対するお詫びが必要

- 葬儀が自宅で行われた場合は近隣への挨拶を優先するべき

- 家族葬であっても近所へは訃報や挨拶を伝えるのが望ましい

- 香典辞退や家族葬の旨は丁寧に伝えることで誤解を避けられる

- 回覧板や掲示板の利用は効率的だが補足の配慮も必要

- 手土産は2,000~3,000円程度の個包装菓子が一般的

- 特別な協力を受けた相手には高額な品を検討する余地がある

- のし書きは「御礼」「ご挨拶」など弔事と区別できる表書きを用いる

- 服装は黒や紺など地味な平服が適しており喪服は避けたほうがよい

- 病院への挨拶は手土産よりも言葉での感謝を重視するべき

- 職場への挨拶では復帰の意思と感謝を簡潔に伝えることが求められる

- 挨拶の言葉は短くても誠意を込めて丁寧に伝えることが大切

- 訪問は日中に行い、長居せず手短に済ませるのがマナー

- 挨拶回りが遅れた場合でも一言添えて丁寧に対応すれば問題ない

参照:一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 冠婚葬祭マナー (2024年10月24日)