戒名を書く板の名前と位牌・墓誌の違いを解説

戒名を書く板の名前について調べている方の多くは、「木製の板に戒名を刻む供養の道具が何という名前なのか」「どのような役割があるのか」「位牌や墓誌との違いは何か」など、さまざまな疑問を抱えているかもしれません。実際、戒名を刻む木札の名称と役割の理解を深めることは適切な供養を行ううえで欠かせない第一歩です。

このようなポイントを踏まえて、記事内ではさらに具体的なQ&A形式でもよくある疑問にお答えしています。戒名を書く板の名前に関する知識を正しく理解し、安心して供養を進めていただくための参考になれば幸いです。

戒名を書く板の名前とその基本知識

- 戒名を刻む木札の名称と役割の理解

- 位牌・墓誌・戒名の関係とは?

- 位牌と墓誌の違いをわかりやすく解説

- 位牌 戒名入れの値段相場はどれくらい?

- 位牌への戒名入れはどこで頼める?

- 戒名を書く板の名前と作成・供養の注意点

- 位牌・墓誌の作成や購入の手順とは

- 宗派や地域で異なる戒名の刻み方

- 位牌・墓誌のマナーと正しい扱い方

- 戒名 木札の処分方法と注意点

- 墓誌に刻む内容と順番の基本ルール

- Q&A

戒名を刻む木札の名称と役割の理解

戒名を刻む木札の名称には主に「位牌(いはい)」という言葉が使われます。これは、故人の戒名や没年月日、俗名、享年(享年とは亡くなったときの年齢)などを記して仏壇に安置するもので、故人の霊を象徴的に宿らせて供養する目的があります。木製で作られることが多いため、「戒名を書く木の札」として「木札(きふだ)」と表現されることもあります。

本来、位牌は仏教における重要な供養の対象であり、故人の魂が宿る依代(よりしろ)とされてきました。日々の手を合わせる対象として、また法要や命日などの仏事においても欠かせない存在です。仏壇に祀ることが一般的ですが事情により自宅に仏壇を置かない場合でも簡易なスペースを設けて位牌を安置する方も増えています。一方で、戒名が刻まれる木札には、通夜や葬儀の際に用いられる「白木位牌(しらきいはい)」もあります。これは仮位牌とも呼ばれ、葬儀後に本位牌へと作り替えられるのが一般的です。白木のままでは長期間の安置には向かないため、四十九日法要をめどに黒塗りや漆塗りの本位牌へ移行する流れが基本となります。

このように、戒名を記す木札は単なる「名前を書く板」ではなく、故人とのつながりを保ち、供養を続けるための大切な存在です。宗派によって多少の違いはあるものの、多くの仏教宗派で位牌は使用されており、その役割や意味を正しく理解しておくことが供養における第一歩だといえるでしょう。

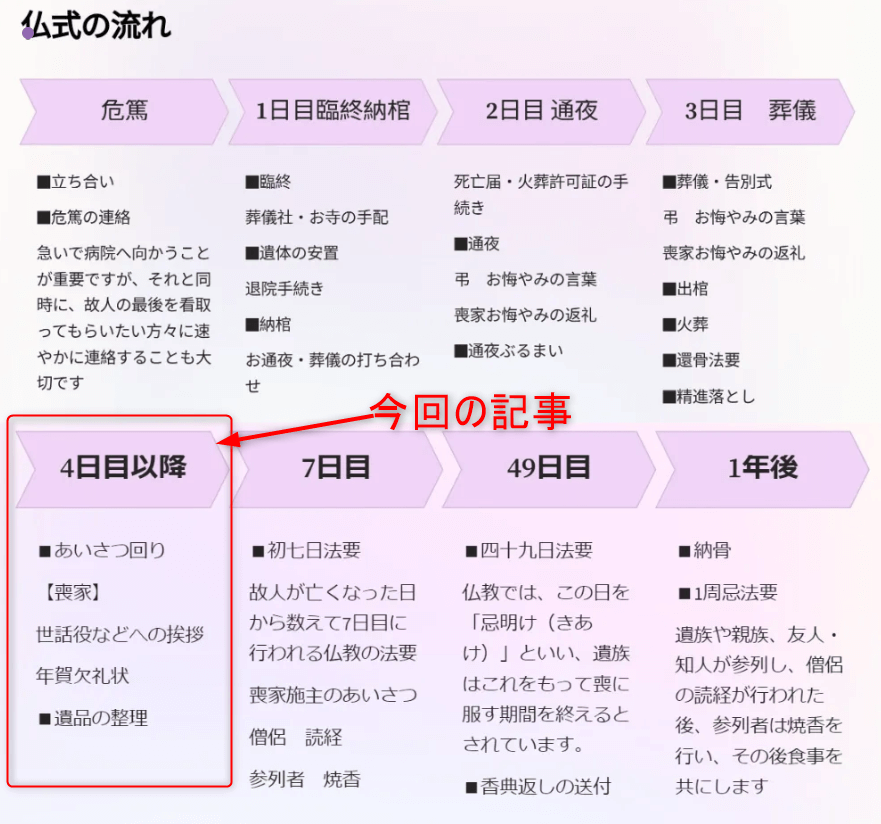

「供花の手配や香典の扱いなど、葬儀に関わる対応は細かいマナーが多く、全体の流れを把握しておくことが大切です。詳しくは下記のガイドをご参照ください。」➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

位牌・墓誌・戒名の関係とは?

まず「戒名」とは、仏教で亡くなった人に与えられる名前です。生前の名前(俗名)とは異なり、仏門に入った証として故人に授けられるもので、死後の世界で仏様に近づくための名とされています。この戒名を記録・表示するために用いられるのが「位牌」と「墓誌」です。

位牌は、家庭の仏壇などに安置して故人を日常的に供養するためのもので、基本的には一柱ごとに一体ずつ作成されます。戒名や没年月日、享年、俗名などが彫られており、法要や仏事の際にも中心的な存在として扱われます。一方、墓誌(ぼし)はお墓の横や裏側などに設置される石板で、墓地に埋葬された故人の情報を記録するためのものです。こちらには複数の故人の戒名や俗名、没年月日などがまとめて刻まれることもあります。そのため、墓誌は家系全体の記録としての役割も果たしているのです。

このように戒名は位牌や墓誌に刻まれて供養や記録のために用いられます。位牌は家庭内での祈りや法要の対象として、墓誌は屋外での永続的な記録として機能しています。

「最近では、戒名がない葬送方法を選ぶ方も増えてきました。その場合、位牌ではなく過去帳や遺影のみで供養するケースもあります。現代の新しい葬送方法については以下の記事で詳しく解説しています。」

→ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

位牌と墓誌の違いをわかりやすく解説

位牌と墓誌は、どちらも故人の戒名を記すものですがその目的や設置場所、素材などに大きな違いがあります。混同されがちなこの二つですが、それぞれの特性を理解することで、より納得のいく供養ができるようになります。

まず、位牌は主に「家庭内での供養」を目的として作られます。仏壇に安置されることが一般的で木製や漆塗りのものが多く、見た目にも格式を感じさせる造りになっています。仏壇の中で日々手を合わせる対象となり、法要やお盆などの節目にも重要な役割を果たします。対して墓誌は、墓地に設置される「石の板」であり、屋外で長期間の保存に適した素材で作られています。家族墓などに複数の故人が埋葬されている場合、その全員分の戒名や没年月日をまとめて記録するケースが一般的です。つまり、墓誌は家系全体の記録を目的としており、個別の位牌と違って一枚に多くの情報を刻む形式となります。

もうひとつの違いは、作成や設置のタイミングです。位牌は葬儀や四十九日法要のタイミングで用意するのが通例ですが、墓誌は埋葬の際や後日まとめて刻むこともあります。また、更新も可能で、新たに亡くなられた方の情報を追記していくという点でも特徴があります。

忌明け後の気遣いと同様に、戒名や供養にも細やかな配慮が求められます。

➡忌引き明けの声かけ:必要なマナーと職場復帰時の注意点

位牌 戒名入れの値段相場はどれくらい?

位牌に戒名を入れる際の値段は、素材や種類、サイズ、彫刻方法によって幅があります。一般的な相場としては、シンプルなものであれば1万円台から購入可能ですが、漆塗りや金箔仕上げのような高級品になると5万円以上になることも珍しくありません。

最もよく選ばれるのは、黒塗りや唐木(からき)仕上げの本位牌で、これらは2万円〜3万円台が主流です。さらに、この金額には戒名や没年月日などを彫刻する費用も含まれているケースが多いですが、彫刻代が別途かかることもあります。彫刻は機械によるものと手彫りによるものがあり、後者は手間がかかるため価格が高めです。手彫りを希望する場合は、追加で5,000円〜1万円ほど見積もっておくと安心でしょう。

また、戒名が長い場合や、複数人分を彫る場合も費用が上がる傾向があります。素材にもよりますが、一般的に唐木の位牌(紫檀・黒檀など)は、加工に手間がかかるためやや高めの設定です。このように、位牌の戒名入れにかかる費用は一律ではなく、さまざまな要素によって決まります。見た目の美しさや耐久性、宗派の習慣なども含めて総合的に検討することが、納得のいく位牌選びにつながります。

「最近では、直葬のように僧侶を呼ばない葬儀も増えています。その場合、位牌の準備や戒名の扱いについて悩む方も少なくありません。」

➡【直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法】

位牌への戒名入れはどこで頼める?

位牌への戒名入れは、主に仏具店や葬儀社、オンラインショップなどで依頼することができます。それぞれに特徴があるため自分の状況や希望に合った方法を選ぶことが大切です。

まず、最も一般的なのは仏壇・仏具店での依頼です。店舗では実物を見ながら選べるため、素材やデザインの違いを確認しやすく、納得のいく位牌選びが可能です。職人が常駐しているところでは、その場で相談しながら細かな希望も伝えられる点がメリットです。納期は1週間〜10日ほどが平均的ですが、急ぎの場合は相談に応じてくれるところもあります。次に、葬儀社を通じて依頼する方法もあります。葬儀の流れの中で白木位牌から本位牌への切り替えを提案されるケースが多く、紹介先の仏具店や提携業者にスムーズに注文できる点が利点です。すでに故人の戒名などの情報が伝わっている状態で依頼できるため、手続きが簡略化されることも魅力です。

さらに最近では、インターネットの仏具専門サイトでも位牌の購入や戒名入れが可能になっています。デザインや価格を比較しやすく、自宅から気軽に注文できるため、時間が取りにくい方にとっては便利な選択肢です。ただし、画面上での確認になるため、色味やサイズ感の違いに注意が必要です。信頼できるレビューや返品対応の有無なども確認しておくと安心です。

位牌や墓誌を用意するタイミングは、死亡後に必要な届け出や手続きと並行して進めるのが一般的です。

➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

戒名を書く板の名前と作成・供養の注意点

この位牌は故人の戒名や俗名、没年月日、享年などを記して仏壇に安置し、日々手を合わせるための大切な供養具です。ただし、葬儀の際には「白木位牌(仮位牌)」と呼ばれる簡易なものが用いられ、その後に本位牌へと移行するのが一般的な流れです。

位牌を作成する際には、いくつかの注意点があります。まず、宗派によって位牌の形状や書き方に違いがあるため、自分の宗派の作法に合った位牌を選ぶことが重要です。

また、戒名を彫刻する際には、文字数や配置のルールにも気を配る必要があります。一般的には表面に戒名、裏面に俗名や没年月日、享年が記されますが、戒名が長い場合や複数の情報を刻む場合にはレイアウトを工夫する必要があります。文字の誤りや配置のズレは、後々気になる原因にもなるため、専門店でしっかりと確認してから注文するとよいでしょう。

法要の流れを踏まえて、記念となる供養の形式も見直されています。

➡精進落としの弁当:持ち帰りのマナーとおすすめメニュー例

墓誌の作成や購入の手順とは

位牌や墓誌を新たに作成・購入するには、いくつかの段階を踏む必要があります。どちらも故人を偲び供養するために欠かせないものですが、それぞれ設置場所や意味合いが異なるため、準備の流れにも違いがあります。

墓誌は墓石のそばに設置される石板で、納骨された故人の戒名や没年月日を刻むものです。新しく建てる場合やすでにある墓誌に追加彫刻する場合は墓石業者に依頼します。石材の種類や文字数によって費用は変動しますが、新規作成は10万円以上かかることが多く、追加彫刻は3万〜5万円前後が目安です。納骨のタイミングに合わせて、スケジュールと費用の調整をしておくことが大切です。

このように、位牌も墓誌も作成には時間と準備が必要です。どちらも故人を敬い、遺された人が心を込めて供養するための大切な道具であることを念頭に置き、信頼できる専門業者とよく相談しながら進めましょう。

位牌や戒名といった儀式的な要素は、遺族の立場や振る舞いにも密接に関係しています。➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

宗派や地域で異なる戒名の刻み方

戒名の刻み方には明確なルールが存在する一方で、宗派や地域によって表記方法や配置に違いが見られるため事前の確認がとても重要です。間違った形式で彫刻してしまうと、後から修正が難しくなることもあるため、慎重に対応する必要があります。

多くの宗派では、位牌や墓誌の表面に「戒名(法名)」「位号」、裏面に「俗名」「没年月日」「享年」などを刻むのが基本です。ただし、浄土真宗では「戒名」ではなく「法名」と呼ばれ、「○○釋(しゃく)△△」という独自の形式が用いられます。また、位牌そのものを用いず、代わりに「過去帳」を重視する場合もあります。こうした違いは、戒名の意味合いや供養の形そのものに関わってくるため、菩提寺の住職に確認してから手続きを進めると安心です。

さらに、地域ごとの風習にも違いがあり、たとえば西日本では俗名を省略する傾向がある一方、東日本では俗名をあえて目立つように記す場合もあります。享年の表記も「○○才」や「行年○○歳」など、書き方に地域差があります。加えて、縦書きと横書きの違いや、戒名を中央に刻むか左右に配置するかといった点も、地域や業者によって提案内容が変わることがあります。

参照:全日本仏教会各宗派への質問・相談・法話の窓口

近年では「戒名を記す板を用意しない」選択をする家庭も増えており、形式にとらわれない供養スタイルへの理解も深まっています。

➡ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

位牌・墓誌のマナーと正しい扱い方

まず位牌の取り扱いについてですが、安置する場所は基本的に仏壇の中段または最上段です。中央に故人の位牌を置き、その左右に他の故人の位牌を並べるのが一般的な配置です。複数の位牌がある場合は、没年月日の順や血縁の近さで並べるとよいでしょう。位牌の前には線香や供花を欠かさず備え、手を合わせることで日々の供養が成り立ちます。特に命日や法要の際には、位牌をきちんと拭いて整える心づかいも大切です。

墓誌の場合は、日常的に手を合わせる対象ではありませんが、納骨や法要の節目においては清掃を行い、故人の名前が丁寧に刻まれているかを確認することが望ましいです。彫刻が薄くなってきた場合や、苔などで見えづらくなったときには、墓石業者に相談してメンテナンスを依頼することも検討しましょう。

このように、位牌と墓誌は単なる記録ではなく、遺族が故人を思い続ける象徴的な存在です。正しく配置し、丁寧に扱い、折にふれて手を合わせることが、何よりも大切な供養の形といえるでしょう。

葬儀の形式が変わる中、供養や記録の方法も柔軟になっています。

➡通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底

戒名 木札の処分方法と注意点

戒名が記された木札、いわゆる「白木位牌」や仮位牌は、葬儀や四十九日法要など一定の期間を過ぎると本位牌に切り替えられるため、最終的には役目を終えることになります。しかし故人の戒名が刻まれた木札は単なる木材ではなく、供養の対象として丁寧に扱う必要があります。

まず、処分の基本的な方法としては「お焚き上げ」が一般的です。これはお寺や葬儀社に依頼し、読経などの供養を行った後に浄火で焼却してもらう儀式です。多くのお寺では「古い位牌・お札のお焚き上げ供養日」を設けており、そのタイミングで持ち込むとスムーズです。また、仏壇店や葬儀社でも対応してくれる場合がありますので、問い合わせてみるとよいでしょう。

ただし、家庭ごみとして処分するのは避けるべきです。たとえ信仰心が強くなくても宗教的な意味合いを持つ木札を不適切に扱うことは、心情的にもトラブルの原因になりかねません。もしやむを得ず自宅で処分する場合は、白布などで丁寧に包み、「南無阿弥陀仏」や「南無妙法蓮華経」など宗派に応じた読経を行い、感謝の気持ちを伝えたうえで廃棄することが望ましいとされています。

仏壇に安置する際、供物やご飯の供え方も合わせて確認しておくとよいでしょう。➡仏壇へのご飯が面倒に感じたら読む供養のやさしい考え方

墓誌に刻む内容と順番の基本ルール

墓誌に刻む内容には一定のルールがありますが、細かい部分では宗派や地域による違いも見られます。一般的には、戒名(または法名)、没年月日、俗名、享年(もしくは行年)の4項目を記すのが基本です。それぞれの記載順序や配置に注意しながら、丁寧に進めていきましょう。

以下の内容を、分かりやすく整理した表にまとめました。

| 項目 | 内容・表記例 | 備考 |

|---|---|---|

| 戒名(法名) | ○○院殿□□大居士(浄土宗・曹洞宗)/釋○○(浄土真宗) | 宗派によって表記が異なる。位牌や墓誌の上段・中央に配置されることが多い。 |

| 没年月日 | 令和五年八月一日没 | 多くの場合、和暦で記載される。 |

| 俗名 | 山田太郎/田中花子 | 故人の生前のフルネームを記載。 |

| 享年 | 享年八十六歳/行年七十九才 | 数え年または満年齢で表記。地域や家族の意向により異なる。 |

最後に刻まれるのが享年です。これは亡くなった年齢を示すもので、「享年八十六歳」「行年七十九才」などと表記されます。享年は数え年で記載されることが多いですが、最近では満年齢を採用するケースも増えており、家族の意向や地域の習慣によって変わることがあります。また、同じ墓誌に複数の故人を刻む場合は、没年が古い順に並べていくのが基本です。スペースの都合で文字数が限られる場合や、墓誌のデザイン上レイアウトに工夫が必要なこともありますので、事前に石材店と相談しておくと安心です。

形式にとらわれず、自分なりの供養やマナーを選ぶ方も増えています。

➡「不祝儀袋をダイソーで選んでも失礼にならない知識」

Q&A

Q1:戒名を書く板の名前は何と言いますか?

A1:一般的には「位牌(いはい)」と呼ばれます。仏壇に安置する木製の板で、故人の戒名、没年月日、俗名、享年などが記されています。また、墓地に設置される「墓誌(ぼし)」にも同様の情報が刻まれることがあります。

Q2:戒名を刻む板はどこで作成できますか?

A2:仏具店、葬儀社、またはオンラインの仏具専門ショップで作成を依頼できます。菩提寺に相談すると、信頼できる業者を紹介してもらえる場合もあります。

Q3:白木位牌はそのまま保管してもいいですか?

A3:白木位牌は仮位牌としての役割であり、四十九日法要後に本位牌へ移行するのが通例です。役目を終えた白木位牌は、適切な方法で処分する必要があります。お焚き上げ供養を依頼するのが一般的です。

Q4:墓誌と位牌の両方に戒名を刻まないといけませんか?

A4:必ずしも両方に刻む必要はありませんが、多くの家庭では両方に刻むことが一般的です。位牌は家庭の供養、墓誌は墓地での記録と供養の役割を持つため、それぞれに意味があります。

Q5:古い位牌や墓誌を処分するタイミングは?

A5:新しい位牌を作成したときや、墓地の改装・建て替えの際などに処分を検討するケースが多いです。ただし、宗教的な意味合いがあるため、処分する際は必ずお寺や専門業者に相談することをおすすめします。

Q6:戒名がない場合、位牌はどうすればいいですか?

A:位牌を作らない方も増えています。詳しくは下記をご参照ください。

➡ 葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

戒名を書く板の名前を正しく理解するための基礎知識まとめ

記事のポイントをまとめます。

- 戒名を書く板の名前は「位牌」と呼ばれる

- 葬儀で使われる白木の仮位牌は後に本位牌へ切り替える

- 位牌は木製で仏壇に安置し、日々の供養に用いられる

- 墓誌は石製で墓地に設置し、故人の記録として刻まれる

- 位牌は個別供養、墓誌は家系の記録という違いがある

- 戒名は仏門に入った証として故人に授けられる名である

- 位牌には戒名・俗名・没年月日・享年を刻むのが一般的

- 浄土真宗では位牌の代わりに過去帳を用いることがある

- 位牌の作成費用は1万円台〜5万円以上と幅がある

- 彫刻方法には機械彫りと手彫りがあり価格差がある

- 位牌は仏具店・葬儀社・通販サイトなどで購入できる

- 墓誌は石材店で新規作成または追加彫刻を依頼する

- 宗派や地域で戒名の刻み方や配置に違いがある

- 位牌は仏壇の中央や上段に安置するのが基本マナーである

- 古い位牌や仮位牌はお焚き上げなどで丁寧に処分する必要がある