家族葬と言われたら近所はどう動く?挨拶と香典マナーまとめ

「家族葬と言われたら近所はどう動くべきか?」と悩んでいませんか。近年家族葬というスタイルを選ぶご家庭が増えたことで、近所の方がどう対応すべきか戸惑うケースも多くなっています。とくに、家族葬と聞いたときに弔問や香典を控えるべきか知りたいという方や、香典はいつあげればいいですか?といったタイミングの悩みはよくある疑問です。

この記事では、近所の方が亡くなった家族葬の香典の渡し方や、そもそも香典は渡すべきかどうかなど、細かなマナーや判断の目安を詳しく解説します。

- 家族葬における近所としての正しい対応やマナー

- 香典や弔問の可否と適切な渡し方やタイミング

- 挨拶や手土産の必要性と配慮の仕方

- 町内会としての香典対応や情報共有の方法

家族葬と聞いたときに失礼のない対応ができるよう、ぜひ参考にしてください。

家族葬と言われたら近所はどう動くべきか?

- 家族葬と言われたら近所はどう動くべきか?

- 家族葬と聞いたときに、弔問や香典を控えるべきか知りたい

- 家族葬と言われたら香典はいつあげればいいですか?

- 近所の方が亡くなった家族葬の香典の渡し方は?

- 家族葬と言われたら香典は渡すべき?

- 家族葬と言われたら近所の配慮とマナー

- 家族葬 近所 挨拶 手土産は必要?

- 家族葬でも町内会などで何か配慮が必要か確認したい

- 町内会 家族葬 香典の対応ルール

- 家族葬 お知らせ 例文と使い方

- 家族葬 お知らせ 事後の挨拶で注意すること

- 近所の人が亡くなった時 親しくない場合の対応

- 近所の人が亡くなった時にかける言葉と香典マナー

葬儀が家族葬と言われたらどうしたらいいですか?

家族葬と伝えられた場合は、まずご遺族の意向を尊重し勝手な判断で行動しないことが大切です。家族葬とは、基本的に親族やごく親しい知人だけで行う小規模な葬儀形式を指しますが、具体的にどこまでを招くかはご家庭ごとに異なります。そのため、親しい関係であっても、参列してよいかどうか迷ったときには一度確認することをおすすめします。

訃報の連絡内容によっても対応は変わります。たとえば「近親者のみで執り行います」と記載されている場合は、基本的に参列を控えた方がよいでしょう。一方で日時や会場が具体的に記されている場合は、参列を歓迎している可能性があります。曖昧な場合は、「差し支えなければお別れをさせていただきたいのですが」と、丁寧に確認を取るのが無難です。

また、弔意を示す方法は参列だけではありません。どうしても参列できない、または断られた場合でも後日お悔やみの手紙を送ったり、時期を見て弔問のお願いをするなど別の形で気持ちを伝えることはできます。いずれにしても、重要なのは「遺族がどのように故人を送りたいのか」に心を寄せることです。自分の気持ちよりも、相手の意向を第一に考える姿勢が、最も礼儀正しい対応となります。

「最近では、一日葬のように、通夜を省略する形式も増えています。家族葬と一日葬は混同されがちですが、それぞれに違いがあります。」

➡ 【一日葬】焼香のみで失礼にならない参列のポイント

家族葬と聞いたときに、弔問や香典を控えるべきか知りたい

このような場合、もっとも優先されるのはご遺族の意向です。家族葬では「静かに家族だけで見送りたい」という気持ちが込められていることが多く、そこに配慮した対応が求められます。弔問や香典を控えるべきかどうかは「家族葬」という言葉だけでは判断できません。したがって、詳細を確認するか、判断に迷う場合は一度だけご遺族に尋ねることが丁寧な姿勢といえるでしょう。

もし訃報の連絡に「香典・供花の儀は固くご辞退申し上げます」といった記載がある場合には香典や供花、さらには弔問も控えるのが一般的なマナーです。逆に弔問や供花について特に触れられていない場合には、参列や香典の持参について確認する余地があります。ただし、何度も問い合わせるのはかえって迷惑になるため注意しましょう。

弔問を控えるべきかどうか迷ったときは、郵送で弔電を送る、後日落ち着いた頃にお悔やみの手紙を出すなど、直接的でない形で気持ちを伝える方法もあります。こうした配慮によって、遺族に負担をかけず、弔意を示すことが可能です。また、近所の方など立場が微妙な場合には、日をあけてから「お線香だけでも」とお伺いする形を取ることも選択肢の一つです。その際も事前連絡を忘れないようにしましょう。

全日本冠婚葬祭互助協会 参照:「故人との関係別の香典の最多回答額と平均額」

「家族葬では香典辞退のケースも多く、供花をどうするか悩むこともあります。会社関係での供花対応については、以下の記事が参考になります。」

➡ 【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

家族葬と言われたら香典はいつあげればいいですか?

香典のタイミングについてはご遺族の意向や地域の習慣によって異なるため、慎重な対応が求められます。家族葬と聞いた場合、まず確認すべきは「香典の辞退」が明言されているかどうかです。案内状や訃報に「ご厚志の儀は辞退申し上げます」などの表記がある場合は、香典を渡すことは控えるのがマナーとされています。

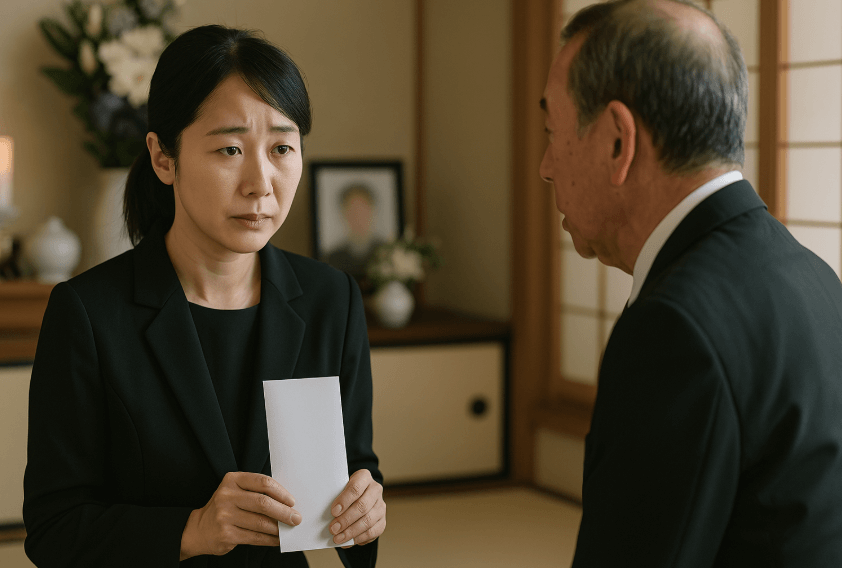

それでもどうしても気持ちを伝えたい場合は、別の方法を選ぶのが賢明です。たとえば、後日弔問の許可をいただいた際に手渡す、あるいは小さな菓子折などに添えて「返礼不要です」と添えることでご遺族に負担をかけずに弔意を伝えることができます。また、参列の案内を受けていない場合に香典だけ持参すると、「なぜ渡されたのか」とご遺族が戸惑う可能性もあります。したがって、香典を渡すタイミングがないまま葬儀が終わってしまった場合は、しばらく時間を置いてから改めてご挨拶に伺う形が望ましいでしょう。

一方、参列するように案内された場合は、通常の葬儀と同様に持参して構いません。ただし、その場で辞退されることもあるため受付で断られた場合には無理に渡さず、持ち帰ることがマナーです。このように、香典のタイミングは「渡すこと」よりも「渡し方」にこそ注意を払うべきです。丁寧な気遣いが、もっとも心に残る弔意の形になります。

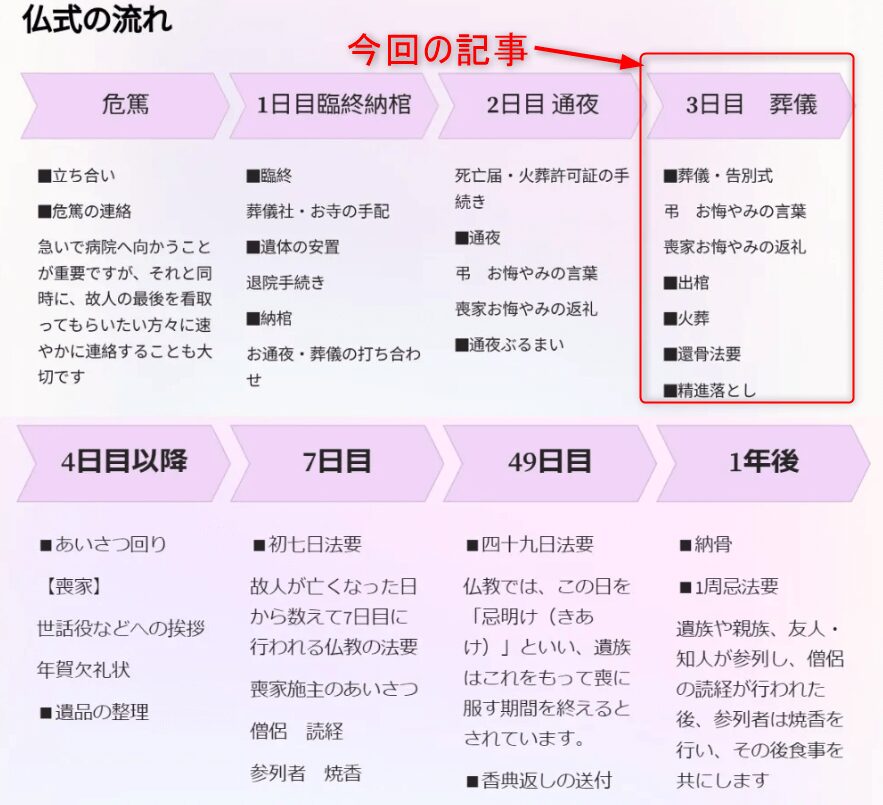

家族葬の場合も、火葬や挨拶のタイミングなどは一般的な葬儀の流れに準じて進められます。基本的な葬儀の進行や役割分担を知っておくと、対応に迷いません。

➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

家族葬と言われたら香典は渡すべき?

そもそも家族葬は、親族やごく親しい人のみで行う静かな葬儀形式であり、参列者の範囲を絞ることで、故人と落ち着いた最期の時間を過ごす目的があります。そのため、参列の案内がなかった方からの香典は辞退されるケースが多く見られます。

実際、香典をいただくと「香典返し」などの手間が生じ、ご遺族にとっては意図しない負担になることもあるのです。そのような背景から香典辞退の表記が訃報に記されている場合には、渡さずに気持ちだけを伝えるのが配慮とされています。

ただし、明確な辞退の言葉がなく、故人やご遺族と特に親しい間柄である場合は、タイミングを見て確認したうえで香典をお渡しすることも可能です。例えば、葬儀後に訪問する際、「お返し等は一切ご無用ですので、お気持ちだけ受け取ってください」と伝えることで、相手に気を使わせずに済みます。このように、香典を渡すかどうかは一律のマナーではなく、「状況」「関係性」「遺族の意向」の3つを考慮したうえで判断するのが適切です。

家族葬で静かに故人を見送ったあとは、さまざまな手続きや届け出が必要になります。遺族として行うべき手順を事前に確認しておくと安心です。

➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

家族葬と言われたら近所の配慮とマナー

家族葬が行われると知ったとき、近所としてどう配慮すべきか悩むことは自然なことです。とくに地域のつながりが深い場所では、「何もしないのは失礼ではないか」と不安になる方も多いでしょう。

まず大前提として家族葬はあくまでご遺族の希望に基づいた形式です。招待されていない近所の方が、突然参列したり香典を持参したりするのは控えるべき行動です。しかしだからといって全くの無関心を装う必要もありません。丁寧なマナーとしては、葬儀の前後に静かに気持ちを伝える方法を選ぶのが理想です。たとえば道で顔を合わせたときに「この度は心よりお悔やみ申し上げます」と一言声をかけるだけでも十分に誠意は伝わります。また、葬儀後しばらく経ってから、自宅を訪問しお線香をあげる希望を伝えることも一般的な慣習として定着しつつあります。

その際に注意したいのが、突然の訪問は避けることです。事前に電話で都合を尋ね「お忙しいところ恐縮ですが、少しだけご挨拶をさせていただけますか」と確認を取ることで、相手への配慮を示せます。さらに、自治会や町内会長に連絡があった場合には、地域内での情報共有や配慮の仕方について相談しておくのも一つの方法です。

「近所の方への挨拶やお礼の言葉も、家族葬後のマナーのひとつです。とくに食事の席でのひとことは、感謝の気持ちを伝える絶好の機会です。」

→ 精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

家族葬 近所への挨拶 手土産は必要?

家族葬を終えたあと、近所の方に挨拶や手土産を渡すべきかどうか悩む方は少なくありません。とくに自宅で葬儀を行った場合や近所に迷惑や心配をかけたと感じる場合には、適切な挨拶がマナーとされています。

一般的には家族葬が終了してから1~3日以内、遅くとも初七日までには簡単な挨拶回りをすることが望ましいとされています。挨拶の際は「生前は大変お世話になりました」「葬儀中はご迷惑をおかけしました」など、感謝とお詫びの気持ちを伝える言葉を添えると丁寧な印象になります。

手土産については、必須ではありませんが用意すると印象がよくなります。相場は1,000~3,000円程度の菓子折りが一般的で、日持ちする個包装のものが好まれます。特にご自宅で葬儀を行い車の出入りや音で迷惑をかけた可能性がある場合は、お詫びと感謝の意味を込めて手土産を添えるのが無難です。ただし、長居は避け玄関先での短い挨拶で済ませることが配慮となります。近所づきあいを円滑に保つためにも、こうした節目の対応は大切です。

家族葬に参列しない場合でも、香典を渡すべきかどうか迷う方は少なくありません。➡弔慰金 お返しは必要?適切な対応とマナーを解説

町内会などで何か配慮が必要かを確認したい

家族葬を選んだ場合でも町内会や自治会への最低限の配慮は必要です。これは、たとえ近所の方々を葬儀に招かなくても、日常的なつながりのある地域では何も伝えないことがかえって誤解を招く恐れがあるからです。

まず、家族葬を行うことが決まったら、町内会長や自治会長に一報を入れることが基本的なマナーです。その際には「故人の遺志により、家族葬にて執り行います」「会葬・香典などは辞退させていただきます」など、参列辞退の意向を丁寧に伝えましょう。町内会長が回覧板で伝えてくれることもありますので、情報の伝達がスムーズになります。また、自宅や町内の会館で葬儀を行う場合には、車両の出入りや来客の有無などで近隣に影響が出る可能性があります。事前に簡単な挨拶や説明をしておくことで、不要なトラブルを防げるでしょう。

さらに、家族葬が無事に終わったことを町内会に報告することも忘れてはいけません。報告と併せて、手土産を添えることで今後のお付き合いも円滑になります。家族葬だからといって「完全に何もしない」のではなく、地域との関係性に応じた最低限の気配りを意識することが大切です。

「訃報を人づてに聞いた場合、家族葬だと知っていても、勝手に参列するのは失礼になることがあります。」

➡ 訃報を人づてに聞いた時に控えるべき行動とは

町内会 家族葬 香典の対応ルール

町内会における家族葬時の香典対応には地域による慣習が大きく影響しますが、共通して重視されるのは「遺族の意向に沿うこと」です。家族葬を行う場合、多くは「香典辞退」が明記されることが一般的であり、その場合は町内会としても香典を控えるのがマナーとされています。

町内会が香典を出す慣習のある地域では、家族葬の案内に「香典の儀は辞退申し上げます」と記載があれば、その文言に従って辞退するのが適切です。ただし、香典の代わりに弔電や供花など別の形で弔意を示す方法をとる場合もあります。これについても、事前に遺族の希望を確認するのが望ましい対応です。

また、町内会費の一部を香典などの交際費として運用しているケースもあります。この場合会計処理上の観点から、全員に同じように対応する必要が出てくることもあります。そうした事情を踏まえ町内会長が喪主または遺族に丁寧に確認を取り、対応を調整することが求められます。なお、家族葬では「気を使わせたくない」という意図が強く反映されています。

家族葬とはいえ、近親者やごく限られたご近所の方が参列する場合、座席位置や接し方にも一定の配慮が求められます。

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

お知らせの例文と使い方

家族葬を行う際には、参列をご遠慮いただく旨を含めた「お知らせ文」を適切に準備することが大切です。特に近所や会社関係、友人知人に対して事前に周知することで、誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。

まず、お知らせの基本構成としては、以下の要素を押さえておくと安心です。

- 故人の氏名と逝去日

- 葬儀の日程と形式(家族葬であること)

- 参列の辞退についての一文

- 香典・供花の辞退がある場合はその旨

- 生前の感謝と喪主名

以下に例文を示します。

拝啓 〇〇の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、去る〇月〇日、〇〇(故人氏名)が永眠いたしました。

通夜および葬儀・告別式は、故人の遺志および家族の希望により、近親者のみで執り行いましたことをご報告申し上げます。

なお、誠に勝手ながら、御香典・御供花・ご供物の儀はご辞退申し上げます。

生前に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げるとともに、今後とも変わらぬご交誼のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

令和〇年〇月〇日

喪主 〇〇〇〇

このように書面や回覧板、メールなどを用いて「静かに見送りたい」という意向を丁寧に伝えることが重要です。使い方としては、町内会を通じての配布、または葬儀後のご報告として使用する場面が多いです。文章は形式的になりすぎず、相手への配慮が伝わる文体を意識しましょう。

家族葬で葬儀に出席しない場合、お悔やみの手紙を添えることがあります。

➡短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

お知らせ 事後の挨拶で注意すること

家族葬を無事に終えた後、事後の挨拶をどうすればよいか悩む方は多いのではないでしょうか。特に近所やお世話になった方々へは、一定のタイミングで丁寧にご報告とお礼を伝えることがマナーとされています。

まず、挨拶の時期としては、葬儀から1週間以内、遅くとも初七日までに済ませるのが望ましいとされています。ただし、喪主やご遺族の体力的な負担も考慮し、無理のない範囲で行うことが大切です。挨拶をする際にもっとも注意すべき点は、相手にとって「突然すぎる訪問」にならないよう配慮することです。近所であっても、あらかじめ在宅のタイミングを確認する、あるいはチャイムを鳴らす前に気配をうかがうなど、心配りが求められます。

また、挨拶時の言葉遣いも重要です。「葬儀ではお騒がせいたしました」「生前は大変お世話になりました」など、感謝とお詫びを含めた言葉を選びましょう。葬儀に参列してもらっていないことを気にされている場合もあるため、「家族葬でしたので、ご案内を控えさせていただきました」など、意図を簡潔に伝えることで誤解を防げます。

家族葬では近所の方に参列をご遠慮いただくこともありますが、その際の言葉遣いには気を配りたいものです。

➡忌引き明けの声かけ:必要なマナーと職場復帰時の注意点

近所の人が亡くなった時 親しくない場合の対応

近所の方が亡くなったと聞いても特に親しい関係ではなかった場合、どこまで関わるべきか判断に迷うことがあります。しかし、形式的な付き合いであっても、最低限のマナーとしての対応は必要です。

まず、家族葬と聞いた場合は、参列や香典の持参は基本的に控えた方がよいでしょう。家族葬はあくまで「身内中心の葬儀」であり、「ご近所の方々には参列を遠慮してほしい」という意図が込められていることが多いためです。このようなとき、最も適切なのは「道で会った際に一言お悔やみを伝える」ことです。たとえば「このたびはご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます」といった短い言葉で十分です。わざわざ訪問するのではなく、あくまで偶然顔を合わせた際に伝えるというスタンスが望ましいでしょう。

また、後日弔問したいと考える場合も、突然の訪問は避け、電話などで一度伺ってもよいか確認することが基本です。親しくない間柄であっても対応を間違えると「かえって失礼」と受け取られることもあるため行動前の一呼吸が重要になります。こうした細やかな心遣いが、ご近所づきあいをスムーズに保つための第一歩です。形式的でも、相手を思いやる姿勢を忘れなければ、それは立派な弔意の表し方と言えるでしょう。

香典の金額や包み方について不安な方には、100円ショップの不祝儀袋の選び方も参考になります。

➡不祝儀袋をダイソーで選んでも失礼にならない知識

近所の人が亡くなった時にかける言葉

近所の方が亡くなったと知ったとき、どのような言葉をかければよいのか、香典を用意するべきかどうか、迷ってしまう方は少なくありません。とくに家族葬である場合は、従来の常識だけで判断せず、丁寧に対応することが大切です。

まず、言葉をかける場面としては、道で偶然会ったときや、挨拶回りに来られた際が想定されます。その際は、「このたびはご愁傷様でございます」「心よりお悔やみ申し上げます」といった、短く控えめな言葉を選びましょう。

どのような方法であっても、重要なのは「相手の立場に立った配慮」と「無理をしないこと」です。ご近所づきあいだからこそ、過度にならず、けれども誠意が伝わる対応を心がけたいものです。

近所づきあいの関係で、式後の挨拶回りを検討するご家庭もあります。

➡精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

Q&A

Q1. 家族葬に参列できない場合、何かしないと失礼ですか?

→いいえ、家族葬では参列をご遠慮いただきたいというご遺族の意向があるため、何もしないことがむしろ思いやりになる場合もあります。無理に何かをしようとせず、状況を見て判断することが大切です。

Q2. 香典辞退と書かれていたのに渡してしまいました。失礼でしょうか?

→故人を思う気持ちが先立っての行動であれば、悪意はないと理解されることがほとんどです。ただし、次の機会からは案内文に沿った行動を心がけましょう。香典を渡してしまった場合は、「お返し等は不要です」と伝えるのがマナーです。

Q3. 家族葬であっても、町内会として香典を出すべきですか?

→地域によって異なりますが、町内会の慣例がある場合は、会長や葬家に確認をとって対応を調整するのが適切です。最近では町内会としても香典辞退を尊重する流れが増えています。

Q4. 近所の方が亡くなって初めて知った場合、どう対応すればよいですか?

→葬儀後に知った場合は、弔問や香典を控えるのが基本です。道で会ったときにお悔やみを伝える、または簡単な手紙で気持ちを表す程度で十分です。突然の訪問や物を渡すことは控えた方が無難です。

Q5. 手土産を持って挨拶に行く場合、どのようなものがよいですか?

→高価なものよりも、2,000円~3,000円程度の個包装の菓子折りが無難です。挨拶の主旨はあくまで感謝やお詫びを伝えることなので、形式的なお返しは求めず、控えめな対応を心がけましょう。

Q6. 家族葬と一日葬の違いは何ですか?

A. 一日葬は「通夜を省略して告別式だけを行う形式」であり、家族葬は「参列者を家族やごく親しい人に限定した葬儀」です。家族葬の中に一日葬という形式が選ばれることもあります。 詳しくはこちらの記事をご覧ください:

➡【一日葬】焼香のみで失礼にならない参列のポイント

家族葬と言われたら近所としてどう配慮すべきかのまとめ

- まずは遺族の意向を尊重し、自己判断で動かない

- 「近親者のみ」と記載があれば参列は控える

- 訃報に日時と会場が記されていれば参列の可能性あり

- 判断に迷うときは一度だけ遺族に確認を取る

- 弔問できない場合は弔電や手紙で気持ちを伝える

- 香典辞退の表記がある場合は渡さないのが基本

- 近所からの香典は事前確認のうえで控えめに渡す

- 郵送で香典を送る際は現金書留と丁寧な手紙を添える

- 葬儀後にお線香をあげたい場合は事前連絡が必要

- 挨拶まわりは葬儀後1〜3日以内、遅くとも初七日までが目安

- 手土産は必須ではないが、迷惑をかけた場合は用意してもよい

- 短時間での訪問と玄関先での挨拶が望ましい

- 町内会には事前に一報を入れて情報共有してもらう

- 家族葬でも町内会の香典対応は地域慣例に従い調整する

- 道で会ったときに一言のお悔やみを伝えるだけでも礼儀になる