七回忌の挨拶と献杯の意味から正しい作法・文例集

七回忌法要の準備を進める中で「七 回忌 挨拶 献杯」と検索している方は多くいらっしゃいます。特に、法要後の会食での献杯の挨拶を任された場合、「どのように話せばよいのか」「マナーに失礼はないか」といった不安を抱くのは自然なことです。

この記事では、法要後の会食で献杯が行われる理由や、献杯の基本マナーと流れ、会食の最初に行う献杯のタイミングなどもわかりやすく解説しています。

七回忌という大切な節目にふさわしい献杯挨拶を行えるよう、このガイドが安心と自信につながる一助となれば幸いです。

七回忌の挨拶と献杯の基本マナー

- 七回忌とは?献杯との関係も解説

- 七回忌の意味と位置づけ(故人が亡くなって丸6年後)

- 法要後の会食で献杯が行われる理由

- 献杯の基本マナーと流れ

- 献杯のタイミング(会食の最初)

- 誰が挨拶する?(施主・親族代表・上席の方など)

- 七回忌の献杯挨拶と文例集

- 献杯の挨拶文例【立場別】

- 挨拶で避けたほうがよい表現と注意点

- 献杯をしないケースもある?必要かどうか迷ったときは

- よくある質問(FAQ)

- 七回忌 挨拶 文例まとめと書き方のコツ

七回忌とは?献杯との関係

七回忌とは、故人が亡くなってから6年後の命日に行う仏教の年忌法要の一つです。「七回忌」と聞くと七年後と誤解されることもありますが、仏教では亡くなった年を「一回忌」と数えるため六年目が「七回忌」にあたります。この法要は遺族や親族が故人を偲び、仏前で供養を行う大切な節目の行事です。

この七回忌と「献杯(けんぱい)」との関係についても理解を深めておきたいところです。献杯とは法要のあとに行われる会食(お斎・精進落としなど)の冒頭で、故人に敬意を表して杯を捧げる儀式です。献杯という言葉には「敬意を込めてささげる」という意味があり、酒や飲み物を通して故人に思いを届けるいわば心の儀礼ともいえるものです。

七回忌は一周忌や三回忌といった近年の法要と比べると、少しずつ親族中心の規模に縮小される傾向にあります。それでも多くの家庭ではこのタイミングで再び親族が集まり、故人を語り合う場として会食を設けます。その場面で自然と行われるのが「献杯」です。会食の始まりに行うこの儀式は故人に対する想いを共有し、心静かに食事へとつなげる意味合いを持っています。

納棺に行くべきかどうかを判断する際は、葬儀全体の流れを理解しておくことも役立ちます。➡ 【お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド】

七回忌の意味と位置づけ(故人が亡くなって丸6年後)

この法要は遺族が仏前に集い故人の冥福を祈りながら、改めて故人との縁を確かめ合う時間です。一周忌や三回忌に比べると年数が経過しているため、悲しみよりも感謝や回想といった穏やかな雰囲気が強まる傾向にあります。身内中心の小規模な集まりに切り替える家庭も増えていますが、それでも節目としての意味は大きいものがあります。

こうした背景もあり「七回忌」は重要な区切りとされ、これをもってある程度の区切りとして弔い上げ(年忌法要の一区切り)とする家庭もあります。このように七回忌は単なる6年後の行事ではなく故人を思い出し、残された家族がこれからも心を寄せて生きていくことを確認する機会でもあります。その意味でも法要や会食の場で行われる挨拶や献杯には、丁寧な言葉遣いや節度ある所作が求められます。

納棺の出欠に悩む場面は、親の死後の手続きと並行して起きることが多いため、全体の流れを把握しておくと落ち着いて判断できます。

➡ 【親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧】

法要後の会食で献杯が行われる理由

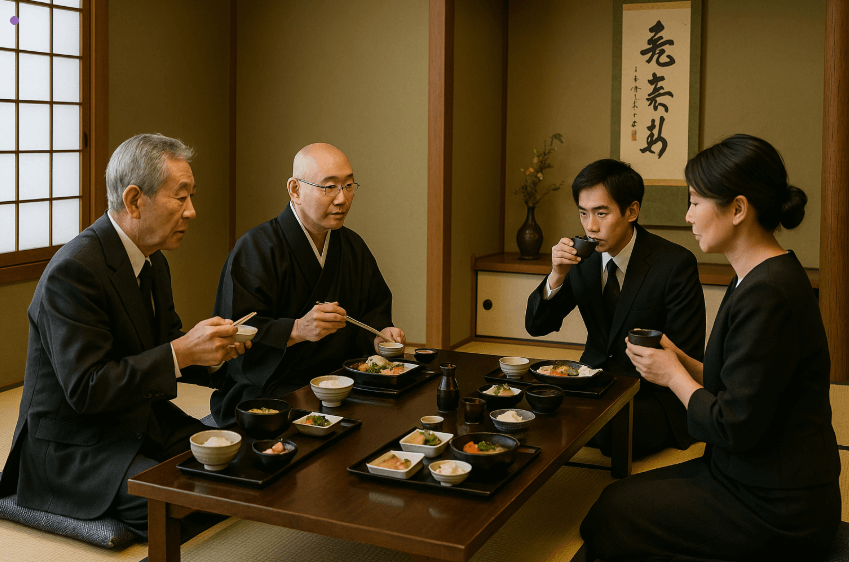

法要のあとの会食は仏教における「精進落とし」や「お斎(おとき)」と呼ばれるもので、僧侶を含めた参列者に対し感謝の意を込めて食事をふるまう場です。この会食の冒頭に行われるのが「献杯(けんぱい)」です。

この献杯には、亡き人への感謝と追悼の気持ちを込めて酒や飲み物を捧げる意味があり、静かに杯を掲げて一同で故人を偲びます。言ってしまえば食事の前に心を整える“儀式”のようなものです。特に七回忌のような節目の法要では参列者が比較的親しい親族であることが多く、かしこまった形ではなくとも、心のこもった献杯が行われることがよくあります。

実際のところ献杯には明確な宗教的義務はありません。ただし儀礼的な意味合いが強く、故人への敬意を表すものとして多くの家庭や地域で自然に受け継がれてきました。特にグラスを掲げる際には「乾杯」と同じように音を鳴らしたりすることは避け、静かに丁寧に行うのが一般的な作法です。

納棺に行かずとも、感謝や謝意を伝える手段は他にもあります。

➡精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

献杯の基本マナーと流れ

献杯(けんぱい)は法要後の会食が始まる際に行われる、故人への敬意を表すための儀式です。そのため乾杯と同じ感覚で行ってしまうと、思わぬマナー違反になることがあります。まずは基本的な所作や流れを把握しておきましょう。

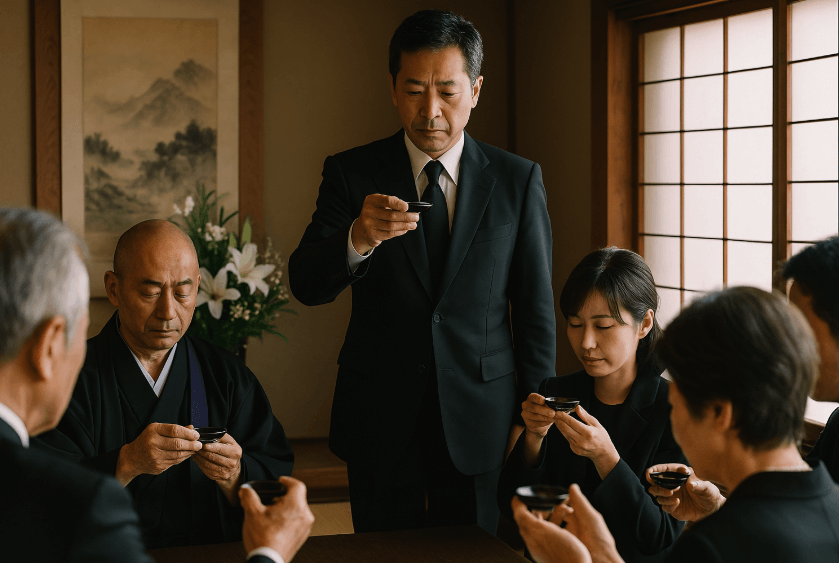

これはお祝いの席での所作であり、弔事にはふさわしくありません。また拍手や笑顔での発声も控えめにするのが基本です。献杯の流れとしてはまず参列者が全員席に着いた後、飲み物が一人ひとりに注がれます。自分のグラスに自分で注ぐのは避け、隣の人と注ぎ合う「お酌」のマナーが求められます。飲み物はお酒に限らず、ソフトドリンクでも問題ありません。

続いて、献杯の挨拶を担当する方が前に立ちます。挨拶の内容は1分以内が目安で、故人を偲ぶ言葉と参列者への感謝の気持ちを簡潔に伝えるのが一般的です。挨拶の最後に「献杯」と発声したあと、参列者はグラスを胸の高さまで静かに持ち上げ黙礼したうえで軽く口をつけます。飲むかどうかは個人の判断に任されており無理に飲む必要はありません。なお、挨拶の間は故人の遺影に背を向けないように立つとより丁寧です。

納棺の出席を迷う際、立場による配慮や関係性を考えることが重要です。

➡ 【葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮】

献杯のタイミング(会食の最初)

献杯のタイミングは七回忌法要などの法要が終わった直後、会食が始まるその最初の場面で行うのが一般的です。僧侶の読経や焼香が終わり、参列者が会場へ移動して全員が席に着いたあと飲み物が行き渡ったタイミングで献杯が執り行われます。

そのため、献杯が終わるまでは誰も飲食に手をつけないのがマナーです。会場ではまず、施主もしくは進行役が簡単に挨拶をし、「それでは〇〇さんに、献杯のご挨拶をお願いいたします」と指名します。献杯の挨拶を依頼された方が前に立ち、簡潔なスピーチを行ったのちに「献杯」と発声します。その合図とともに、全員がグラスを胸の高さまで持ち上げ、静かに口をつけます。

また、献杯を行う前には、必ず飲み物が全員に行き渡っているかを確認することも大切です。お酌を交わす場面で会話が生まれることもありますが、和やかな雰囲気を維持しつつ、全体のタイミングを見て声をかけるのが理想です。

納棺に立ち会わないという選択も、現代の多様な葬送スタイルの中では珍しくなくなってきました。

➡ 【葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法】

誰が挨拶する?(施主・親族代表・上席の方など)

献杯の挨拶は、誰が行っても問題はありませんが、一般的には立場や関係性を考慮して任されることが多く、主に「施主」「親族代表」「故人と親しい上席の方」のいずれかが担当します。それぞれの役割や状況によって適した人が異なるため、事前に誰にお願いするかを決めておくのが望ましいです。

特に親族のみの集まりや、こぢんまりとした会では、施主の献杯が自然な流れとなることが多いです。一方で、施主がすでに複数の場面で挨拶をしている場合や、喪主を兼ねていて負担が大きいときには、親族代表に献杯をお願いすることもあります。たとえば、故人の兄弟や義理の親、年長の親族などが適任とされることが多く、経験や落ち着いた話しぶりから、場を和やかに整える役割も期待されます。

なお、親族以外が少ない会であれば、孫や甥といった比較的若い立場の方が担当することもあります。その際は、言葉選びやマナーに注意しながら、等身大の挨拶でも失礼にはなりません。このように、献杯の挨拶を担当する人は決まっているわけではありませんが、故人との関係性や場の空気を考慮して適切に選ぶことが大切です。

葬儀の簡素化が進む中、「家族葬」では納棺式への出席が限定されることもあります。➡家族葬後の挨拶回りマナーと実例集

七回忌 献杯の挨拶と文例集

七回忌の献杯では、故人を偲びながらも、参列者への感謝を伝える場として、心を込めた挨拶が求められます。形式ばった言葉よりも、自分の立場に合った言葉で、静かに、穏やかに話すことが大切です。特に七回忌は、亡くなってから6年が経過しているため、しんみりしすぎず、どこか柔らかさを含んだ表現が好まれます。

挨拶は1分以内に収めるのが基本です。参列者は飲食を始めずに待っている状態のため、話が長くなりすぎると場が締まりません。また、献杯の発声は「大きく」「高らかに」というより、「静かに」「丁寧に」行うのがマナーです。グラスは胸の高さまで軽く掲げ、口をつける程度で十分です。

ここでは、七回忌の場で実際に使える献杯挨拶の文例を紹介します。どの文例も、型通りではありながらも、読み手が自分の言葉として言い換えやすいように構成しています。内容に困ったときは、ここで紹介する文例をベースにして、ご自身の気持ちや故人との関係性を加えてアレンジしてみましょう。

法要後の挨拶に限らず、職場復帰時にも周囲への気遣いが求められます。

→ 【忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点

献杯の挨拶文例【立場別】

献杯の挨拶は、誰が話すかによって言葉のトーンや伝え方が少し変わってきます。ここでは施主・親族・友人・孫など、それぞれの立場に合った挨拶文の例をご紹介します。自分の立場に近い例を参考にしながら、内容を組み立てると、より自然なスピーチになります。

【施主の場合】 「本日はご多用の中、亡き○○の七回忌法要にご参列いただき、心より御礼申し上げます。月日の流れは早いもので、父が亡くなってから6年が経ちました。こうして皆様にお集まりいただけたことは、何よりの供養になると思っております。故人を偲びながら、和やかにひとときを過ごしていただければ幸いです。それでは、献杯のご唱和をお願いいたします。」

【親族代表の場合】 「ただいまご紹介にあずかりました、故人の弟の○○でございます。本日はお忙しい中、○○の七回忌にご参列いただき、誠にありがとうございます。私にとって○○は、兄であり、よき相談相手でもありました。今日は皆様と共に、彼の思い出を語り合えるこの場に、感謝の気持ちでいっぱいです。皆様、お手元のグラスをお持ちいただけますでしょうか。献杯。」

【友人・知人の場合】 「ご紹介にあずかりました、○○の大学時代からの友人、△△と申します。彼とは学生のころからの付き合いで、共に多くの時間を過ごしました。今こうして、ご家族やご親族と共に彼を偲ぶ場に参加できたことを、とてもありがたく思っております。彼のご冥福を心からお祈りし、献杯させていただきます。」

【孫や甥など、若い立場の場合】 「孫の○○です。祖父の七回忌にあたり、皆様にお集まりいただきありがとうございました。小さい頃によく遊んでもらった思い出は、今でも私の大切な宝物です。祖父のことを思い出しながら、どうぞごゆっくりお過ごしください。それでは、献杯。」

挨拶は必ずしも長く語る必要はありません。自分の言葉で、相手に届くように丁寧に話すことが一番のポイントです。

もし当日出席できない場合は、献杯の挨拶に代えて手紙を添えるのも丁寧な対応です。→ 【短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント】

挨拶で避けたほうがよい表現と注意点

献杯の挨拶では、故人を偲ぶ気持ちを伝えると同時に、参列者への配慮やマナーも求められます。そのため、何気ない言葉が場の雰囲気を壊してしまうこともあるため、言葉選びには注意が必要です。以下では、挨拶の際に避けたほうがよい表現や気をつけるべきポイントを整理してお伝えします。以下に、挨拶時に避けたい表現や注意点について、分かりやすく表にまとめました。

| 項目 | 内容 | 代替・対策 |

|---|---|---|

| 忌み言葉の使用 | 「重ね重ね」「再び」「たびたび」「次々」などの繰り返し言葉は、不幸の連続を連想させるためNG | 繰り返しを避けた簡潔な表現にする |

| 直接的な表現 | 「死ぬ」「終わる」「消える」などの直接的な死の表現は、聞き手に強い印象を与える | 「旅立つ」「眠りにつく」「逝去された」など、やわらかい表現を使う |

| 挨拶の長さ | 感情が入りすぎて長くなると、場の空気を重くし参列者を待たせてしまう | 1分以内を目安にまとめ、ポイントを簡潔に伝える |

| 思い出話の多用 | 個人的な回想に偏りすぎると、他の参列者が共感しにくくなる可能性がある | 皆が共有できる故人の人柄や印象に触れる内容にする |

このように、挨拶では言葉選びと時間配分の両方に配慮することで、参列者全体が心地よく故人を偲べる空間をつくることができます。

初めて献杯の挨拶を任された方にとって、形式にとらわれすぎると緊張してしまうこともあるでしょう。ただし、無理に気の利いたことを言おうとする必要はありません。故人への敬意と、集まってくださった方々への感謝の気持ちさえ込められていれば、それで十分です。

戒名や宗教的儀式に関する知識を深めることは法要の意義を理解する助けになります。➡葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

献杯をしないケースもある?必要かどうか迷ったときは

七回忌の法要では、必ず献杯をしなければならないという決まりはありません。地域性や宗派の違い、さらには参列者の顔ぶれや家庭の事情によって、献杯を行わない選択をすることも珍しくないからです。献杯は故人に敬意を表すための一つの方法ではありますが、無理に取り入れる必要はありません。

例えば、浄土真宗の一部宗派では「死」を悼む儀式そのものを強調しないため、献杯を省略する傾向があります。また、ごく少人数の家族法要や、高齢者ばかりの集まり、あるいはアルコールを避けたい場合にも、あえて献杯を行わないという判断がされることがあります。こうした場合には、「皆さまで心静かに故人を偲びましょう」といった言葉で代えるだけでも、十分に想いが伝わります。

形式にこだわりすぎてしまうと、かえって気を遣いすぎてしまったり、参列者に負担をかける結果になることもあるでしょう。そのため、「うちはやらないけれど失礼にならないか」と不安に感じた場合には、菩提寺や親族年長者に一言相談しておくと安心です。

葬儀や法要の場ではジーパンなどカジュアルな服装が避けられる理由も理解しておきましょう。

➡納棺の服装にジーパンはNG?厳粛な場にふさわしいマナーとは

よくある質問(FAQ)

七回忌の献杯に関するマナーや挨拶の内容については、多くの人が同じような悩みを抱えています。ここでは、特に検索されることの多い疑問に対して、初心者にもわかりやすくQ&A形式でまとめました。

Q1. 献杯のあとに「乾杯」してもいいですか?

→いいえ。献杯は故人を偲ぶ厳かな儀式ですので、乾杯のようにグラスを鳴らしたり、「カンパーイ」と声をあげるのはマナー違反とされています。静かにグラスを持ち上げ、口をつけるだけで問題ありません。

Q2. ソフトドリンクで献杯してもいいですか?

→問題ありません。必ずしもお酒である必要はなく、参列者の年齢や体調に配慮して、お茶やジュースを使っても失礼にはなりません。むしろ、全員が安心して参加できる配慮として好まれます。

Q3. グラスを高く掲げるのはダメですか?

→はい。グラスは胸の高さ程度まで持ち上げるのが適切です。あまり高く掲げると、祝宴のような印象を与えてしまうため、静かな所作を心がけましょう。

Q4. 挨拶の途中で緊張してしまったらどうすれば?

→途中で詰まっても大丈夫です。紙を見ながらでも問題ありませんし、「拙い挨拶ですが…」とひと言添えれば、周囲も温かく受け止めてくれます。無理に立派なスピーチをしようとしなくても、丁寧に言葉を紡げば気持ちは伝わります。

Q5. 法事での献杯に英語は使えますか?

→一般的には日本語での挨拶が好ましいですが、国際的な家族や参列者がいる場合には、「In honor of the deceased.」(故人を偲んで)といった表現で締めるのも一つの方法です。ただし、日本語での意味も一緒に伝えると全体の雰囲気を壊さずに進行できます。

挨拶の文例と書き方のコツ

七回忌の献杯挨拶は、格式ばった文章よりも、自分の立場に合わせて自然な気持ちを伝えることが大切です。そのためには書き方のコツを押さえつつ、シンプルかつ心のこもった文面を用意しておくと安心です。

1. 挨拶の冒頭:参列者への感謝を伝える

- 基本は「お忙しい中ご参列いただきありがとうございます」と述べる

- 例:「本日はお忙しい中、亡き○○の七回忌にお越しいただき、誠にありがとうございます」

- 故人との関係や思い出を一言添えることで挨拶に深みが出る

2. 言葉選び:場にふさわしい雰囲気を意識する

- 七回忌は落ち着いた法要のため、過度にしんみりしすぎる必要はない

- 柔らかい表現も許容されるが、「忌み言葉」「重ね言葉」は避ける

3. 締めの言葉:シンプルかつ丁寧に

- 「それでは、献杯をお願い申し上げます」や「グラスをお手にお取りください。献杯」など簡潔に発声する

- 発声後に「拍手」や「乾杯」のような掛け声はしない

4. 原稿準備:メモを用意しておく

- 全文を暗記せず、紙に控えて話しても問題ない

- メモを見ながら話すほうが丁寧さや誠実さが伝わることもある

5. 和やかな雰囲気をつくる言葉の工夫

例:「今日は皆さまと○○の話をしながら、穏やかな時間を過ごせればと思います」

七回忌の挨拶と献杯の流れマナーの総まとめ

記事のポイントをまとめます。

- 七回忌は故人の命日から数えて6年目に行う仏教の年忌法要

- 献杯は法要後の会食で故人を偲ぶ儀式として行われる

- 献杯は会食の開始直前に行うのが基本的な流れ

- 施主・親族代表・故人と親しい人などが挨拶を務めることが多い

- 挨拶は1分以内が目安で簡潔に気持ちを伝える

- グラスは胸の高さで掲げ、静かに口をつける所作が基本

- グラスを鳴らしたり大声で乾杯するのはマナー違反

- ソフトドリンクでの献杯もマナー的に問題はない

- 献杯は形式ではなく心を伝えるための儀式と考える

- 忌み言葉や不幸を連想させる言い回しは避ける

- 七回忌は感謝や回想の雰囲気が強い法要とされる

- 宗派や地域によっては献杯を行わないケースもある

- 挨拶に自信がなければ紙を見ながら話してもよい

- 若い立場の人が挨拶をする場合も内容次第で問題ない

- 「献杯」がない場合は静かに偲ぶ言葉で代用しても構わない