忌引き明けの声かけに悩む上司必見 マナーと注意点

職場で部下や上司が忌引き後に復帰する際、どのような声かけが適切なのか悩む人は多い。そして上司が部下へ声をかける場合、慎重に言葉を選ばなければ相手の負担となることがあります。忌引き後の復帰に際して、上司の対応マナーを押さえ適切な言葉を選ぶことが求められるのではないでしょうか。

本記事では、忌引き明けの職場復帰における適切な対応を詳しく解説します。上司・部下の立場ごとに気をつけるべき点や、NG行動、メール・LINEでの連絡方法など、円滑な職場復帰をサポートするためのポイントにお役立て下さい。

忌引き明けの部下に上司が適切な声かけをする方法

- 上司が部下へ声をかける場合

- 忌引き後の復帰に際して、上司の対応マナー

- NGワードや避けるべき行動

- 上司からのメールやLINEでの対応

- 他の社員にも対応を周知する

上司が部下へ声をかける場合

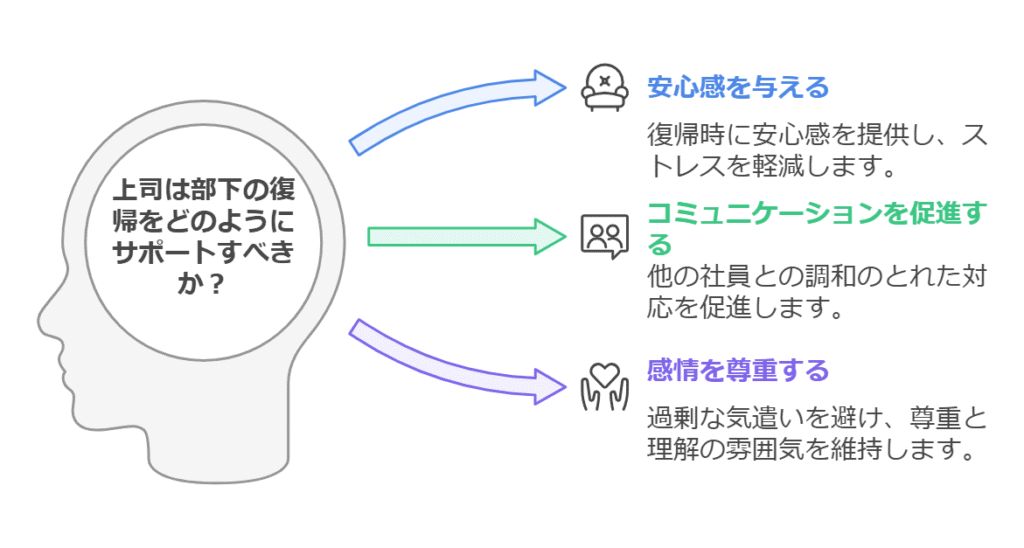

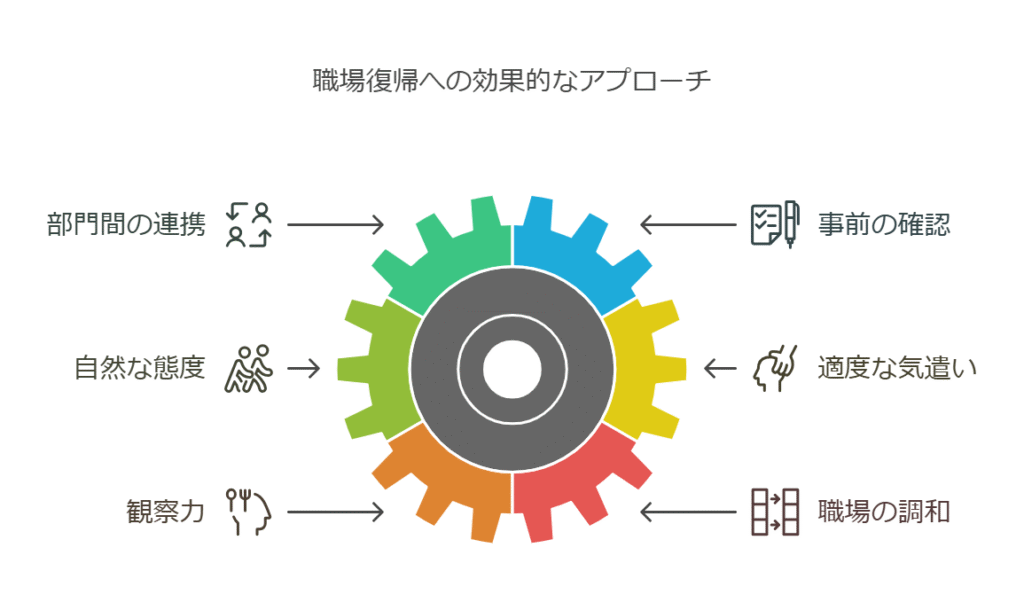

忌引き明けの部下へ適切な声かけをすることは、職場の雰囲気を和らげ部下がスムーズに業務へ戻る手助けとなります。しかし、どのような言葉をかければよいのか迷う人も多いでしょう。大切なのは部下の気持ちに配慮しつつ、無理のない形で自然に接することです。

過度に気を使いすぎると、かえって相手が気まずく感じてしまうこともあります。

また、部下が話したいと感じたときに話しやすい環境を作ることも大切です。「何かあれば気軽に言ってね」と伝え、仕事のことだけでなく、業務調整や体調面についても相談しやすい雰囲気を整えましょう。もし部下が普段と変わらない態度でいたいと考えているようなら、無理に会話を持ちかける必要はありません。

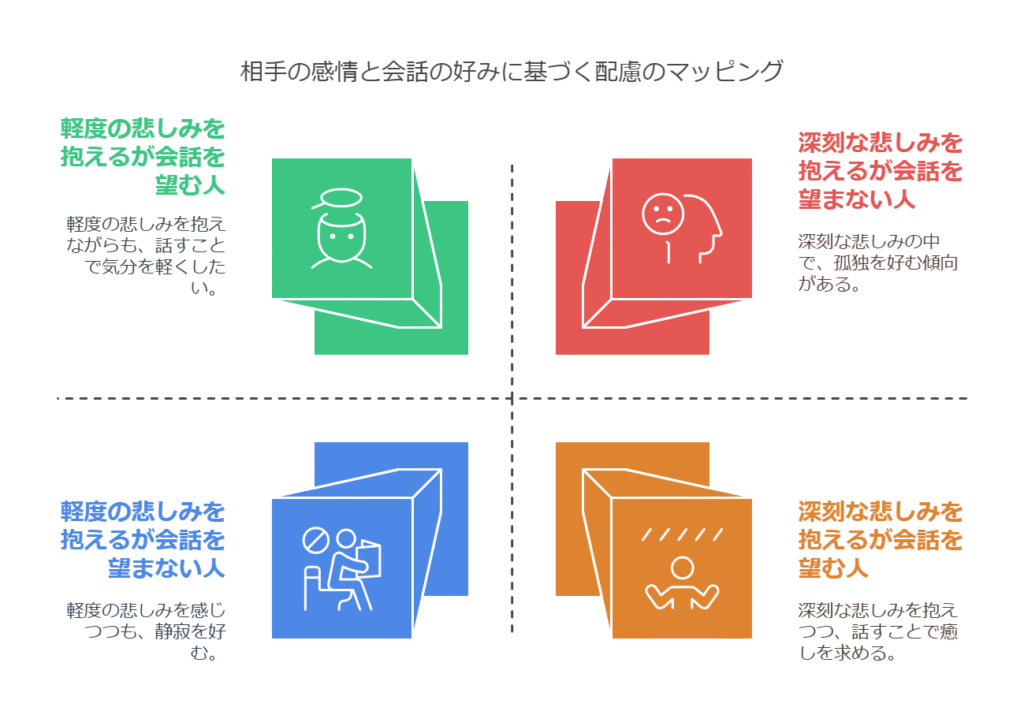

部下の気持ちは人それぞれ異なるため、一律の対応が正解とは限りません。

しかし、共通して言えるのは相手を思いやる気持ちを持ちつつ、適度な距離感を意識することです。上司としての役割は、過度な詮索を避けながら、部下が安心して職場に戻れるよう配慮することにあります。

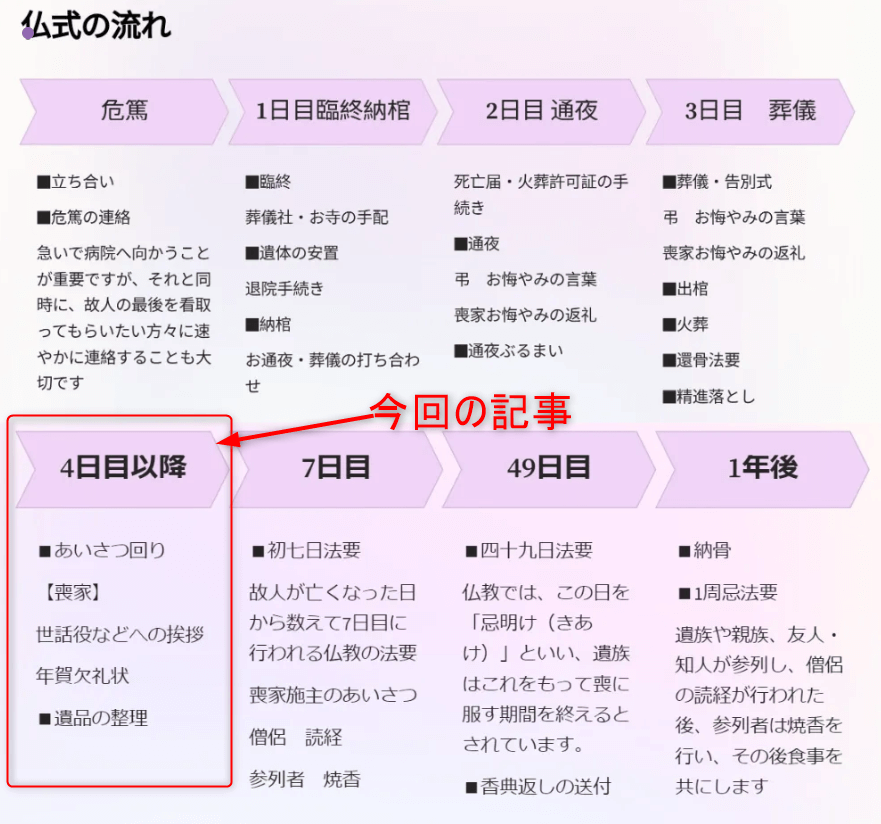

部下の忌引き対応に迷ったときは、葬儀全体の流れや喪家の動き方を把握しておくと、より的確な配慮が可能です。

➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

忌引き後の復帰に際して、上司の対応マナー

忌引き明けの部下に対して上司がどのように対応するかは、職場全体の雰囲気や部下の精神的負担に大きく影響を与えます。適切なマナーを心得ておくことで、部下がスムーズに職場へ戻れるようサポートすることができます。

そこで、業務面での配慮も忘れずに行うべきです。忌引きの間に進行した仕事の整理を手伝い、部下が急に業務に追われないように調整することが重要です。

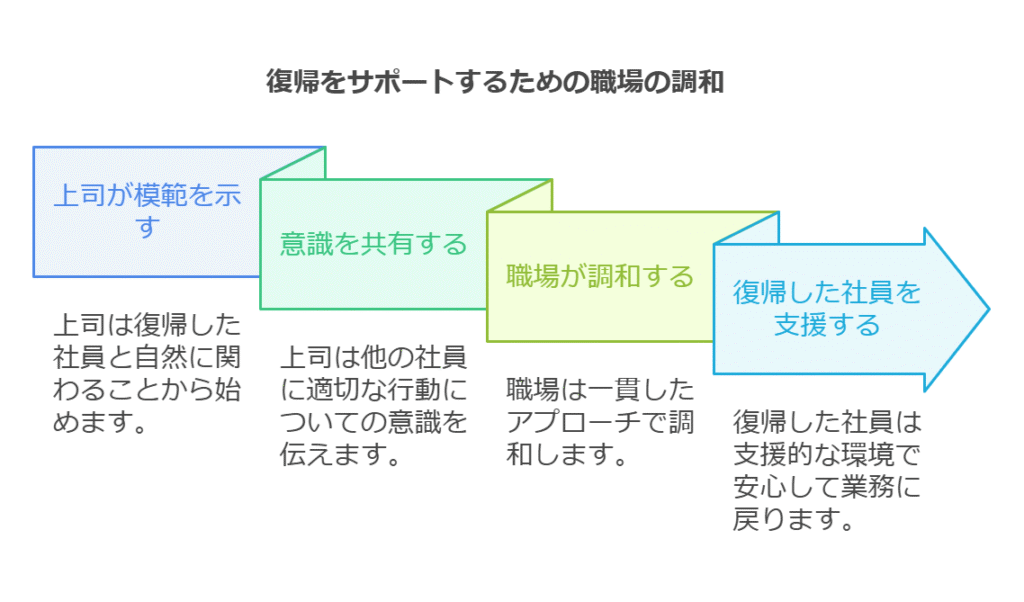

また、他の社員にも対応を周知することも重要です。上司が率先して適切な対応を示すことで、周囲もどのように接すればよいのかを理解しやすくなります。「本人の気持ちを尊重し、普段通りの対応をするのが望ましい」と伝え、過剰な気遣いがかえって相手の負担にならないように調整しましょう。

もし仕事に集中しにくい様子が見られた場合は、適宜声をかけることで部下の負担を軽減できます。一方で、通常通り業務を進めたいと考えている場合は、無理に特別扱いせず、自然な態度を心がけましょう。

上司の対応次第で、部下の職場復帰のしやすさは大きく変わります。適度な配慮を持ちつつも、必要以上に気を遣いすぎないことが大切です。部下の気持ちを尊重し、落ち着いた環境を整えることが、上司としての役割と言えるでしょう。

「職場復帰時には、お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝えることも大切です。特に、口頭の挨拶だけでなく、メールで改めてお礼を伝えると好印象につながります。」➡ 【葬儀後のお礼メールの書き方】

NGワードや避けるべき行動

| 避けるべき行動 | 具体例 | 理由 |

|---|---|---|

| 励ましすぎる | 「大変だったね」「気持ちを切り替えて頑張ろう」など、プレッシャーとなる言葉 | 無理に前向きな言葉をかけると、相手に負担を与える |

| 事情を掘り下げる | 「どんな状況だったの?」など、話したくないことを無理に聞く | 相手が話したくないことを無理に聞くと、気持ちを乱してしまう |

| 特別扱いしすぎる | 「無理しないで」と何度も声をかけたり、周囲に過度な配慮を求める | 周囲から浮いてしまい、逆に気を使わせてしまう |

| 不適切な話題を出す | 「最近身近で不幸が続いていて…」など、不謹慎な話題を出す | 職場の雰囲気が悪くなり、相手をさらに傷つける可能性がある |

上記の表に「避けるべき言動とその理由」を整理しました。

忌引き明けの部下に対して、上司の何気ない一言が思わぬ負担となることがあります。慎重に言葉を選び、相手を傷つけないよう注意することが大切です。ここでは、上司が避けるべきNGワードを上記の表で確認してください。

上司として重要なのは、部下が自然に職場へ戻れるようサポートすることです。無理に励ましたり、深く詮索したりせず、適度な距離感を持ちながら見守る姿勢が求められます。相手の気持ちを第一に考え、慎重に対応することが大切です。

仕事に復帰した社員が直面する手続きや負担を知っておくことで、上司としてのサポートにも差がつきます。

➡ 親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧

上司からのメールやLINEでの対応

忌引きで休んでいる部下に対してメールやLINEでの対応を行う際には、言葉の選び方やタイミングに十分な配慮が必要です。相手の状況を尊重しつつ、適切な距離感を保つことが大切です。

家族を亡くした直後は、精神的な負担が大きく、業務のことを考える余裕がない可能性があります。もし業務上どうしても伝えなければならないことがある場合は簡潔かつ相手の負担にならないよう配慮し、「お忙しい中、失礼します」といった前置きを入れるのが望ましいでしょう。また、忌引き期間中は「お悔やみの言葉を送るべきか」迷う人もいるかもしれませんが、基本的には電話ではなく、メールやLINEなどの文面で伝えるのが適切です。

1. お悔やみの言葉の伝え方

- 適切な手段:電話ではなく、メールやLINEなどの文面で伝える

- 適切な表現:「このたびはご愁傷様です。どうかご無理をなさらず、お身体を大切になさってください」など、シンプルで配慮のあるメッセージ

- 避けるべき点:

- 深い話題に触れること

- 無理に励ますような言葉

2. 復帰前の業務連絡の注意点

- 前置きの工夫:「お忙しいところ申し訳ありませんが、復帰後の業務について簡単にお伝えします」と、相手の状況に配慮した伝え方をする

- 安心感を与える言葉:「復帰についてはご自身のペースで進めてくださいね」と添えることで、プレッシャーを与えない

- 相手の気持ちを第一に:業務連絡であっても、体調や気持ちを最優先に考える

メールやLINEでの対応では、短く簡潔な文章を心がけることが大切です。長文になりすぎると相手に負担をかけてしまうため、必要な内容のみ伝え、過剰な気遣いをしすぎないよう注意しましょう。

部下の家族が喪主や関係者としてどのような立場だったのかを理解するために、葬儀での席順や配慮の基本を知っておくのも一助になります。

➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

他の社員にも対応を周知する

忌引き明けの社員が職場に戻ってきた際、周囲の社員の対応次第で、その人が復帰しやすい環境になるかどうかが決まります。そのため、上司は他の社員に対して、どのように接するべきかを事前に周知しておくことが重要です。

「特別扱いするのではなく、自然に接するようにしよう」といった指針を共有することで、職場全体が落ち着いた雰囲気を維持できます。上司が率先して適切な対応を示し、他の社員にも意識を共有することで、職場全体が一丸となってフォローできる環境を整えられます。忌引き明けの社員が気負わずに業務へ戻れるよう、上司の適切な対応が求められます。

「喪服の準備が間に合わなかった」など、部下の戸惑いに共感できると印象が良くなります。

➡ 喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法

忌引き明けの上司へ部下が声をかける際のポイント

| 対応のポイント | 具体的な方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| お悔やみの言葉 | 「このたびはご愁傷様です。お辛い中、お戻りいただきありがとうございます」とシンプルに伝える | 長々と話さず、簡潔に伝えるのが望ましい |

| 復帰初日の対応 | 上司の様子を見て、自然な流れで声をかける。普段通りなら「お帰りなさいませ」と一言だけにする | 無理に話しかけず、上司の態度を見極める |

| 業務に関する話題 | 「仕事のことで何かサポートが必要でしたらお知らせください」と伝えることで安心感を与える | 業務の話題は慎重に持ち出し、押し付けがましくならないようにする |

| 過剰な気遣いを避ける | 普段通りの業務姿勢を保ちつつ、適度な気配りを意識する | 気を使いすぎると、逆に気まずい雰囲気になることがある |

忌引き明けの上司に対して、部下としてどのような声をかけるべきか悩む人も多いでしょう。上司とはいえ一人の人間であり、家族を亡くした後の精神的なダメージを抱えている可能性があります。そのため、適切な言葉を選びつつ、無理のない範囲で声をかけることが大切です。

ただし、上司に対して過剰な気遣いを見せると、かえって気まずい雰囲気になってしまうこともあります。普段通りの業務姿勢を保ちつつ、適度な気配りをすることが部下としての最善の対応です。忌引き明けの上司は、普段以上に気を張っている可能性があります。適度な距離感を保ちつつ、必要な配慮を忘れないことで職場全体がスムーズに業務へ戻れるようになるでしょう。

- 部下が上司へ声をかける場合

- 忌引き後の復帰に際して、部下の対応マナー

- NGワードや避けるべき行動

- 部下からのメールやLINEでの対応

- 職場で不幸があった人に声かけをするときのポイント

- 不幸があった人への声かけで使ってはいけない言葉

忌引き直後にやりとりをする際は、失礼のないメール表現を知っておくと安心です。➡ 葬儀後のねぎらいメールを友達に送る時の例文と配慮すべき点

部下が上司へ声をかける場合

忌引き明けの上司に対して、どのような声をかけるべきか迷う部下は多いでしょう。上司とはいえ、家族を亡くしたばかりで精神的に不安定な状態にある可能性が高いため、適切な配慮が必要です。過度に気を遣いすぎると、かえってぎこちない空気になってしまうため、自然な態度を心掛けることが大切です。まず、初日に声をかけるタイミングですが、上司が出社した直後は避けたほうがよいでしょう。

特に、他の社員がいる場で話すと上司が気を遣う可能性があるため、できるだけ落ち着いた状況で声をかけることを意識しましょう。また、具体的な言葉としてお悔やみの言葉を伝える場合は、「このたびはご愁傷様でした。お辛い中のご復帰、大変かと存じますが、お身体を大切になさってください」といった言葉が適切です。ただし、個人的に親しい間柄でない限り、深く踏み込んだ話題には触れず、相手が会話を続けるかどうかの様子を見ながら対応しましょう。

一方で、上司があえて普段通りに振る舞っている場合は、特別な声かけをしないほうがよいこともあります。

その際は、通常通りの業務のやり取りを通じて、「何かお手伝いできることがあればお知らせください」といったさりげない気遣いを見せるのもよい方法です。大切なのは、相手が負担を感じない範囲でサポートの意思を伝えることです。

香典返しや不祝儀袋の準備など、職場関係者へ配慮するマナーは意外と多岐にわたります。とくに費用を抑えたい場合でも、最低限の礼儀は大切です。

→【不祝儀袋 ダイソーで選んでも失礼にならない知識】

忌引き後の復帰に際して、部下の対応マナー

忌引き明けの上司に対して、部下としてどのような態度を取るべきかは、職場の雰囲気を左右する重要なポイントです。適度な気遣いを見せることは大切ですが、過剰な配慮は逆に気まずさを生むためバランスを取ることが求められます。

まず、基本的なマナーとして、「特別扱いしすぎないこと」が挙げられます。

上司も職場の一員として日常業務に戻るため、部下が極端に気を遣いすぎると、かえって居心地の悪さを感じてしまうことがあります。したがって、普段通りのコミュニケーションを心掛けつつ、適切な場面で配慮を示すことが重要です。

また、忌引き明けの上司に対する声かけは、相手の様子を見ながら行うべきです。

1. 声かけのポイント

- 相手の様子を見ながら対応する

- 上司が話したがっている場合は会話に付き合う

- ただし、必要以上に話を掘り下げたり、長々と慰めの言葉をかけるのは避ける

- 適切な言葉の例

- 「お戻りいただきありがとうございます」

- 「お身体にお気をつけください」

- 短い言葉で伝え、相手のリアクションを見ながら対応する

2. 業務の進め方における配慮

- 上司が完全に業務に集中できない可能性を考慮する

- 急ぎの案件以外は、負担にならない範囲でサポートを申し出る

- 適切なフォローの言葉

- 「〇〇の件はお任せいただけますので、ご無理なさらないでください」

- 負担を減らすために、自然にフォローする

3. 社内連携の重要性

- 他の社員と事前に対応を共有する

- 上司が職場に戻る前に、適切な声かけを部下同士で確認する

- 不適切な言動を防ぐため、統一した対応を取ることが大切

また、社内の他の社員とも連携し、忌引き明けの上司に対する適切な対応を共有することも大切です。上司が職場に戻った際に、部下同士で「どのような声かけをすべきか」について事前に確認しておくと、不適切な言動を防ぐことができます。

このように、部下としての対応マナーは、「自然な態度」と「適度な気遣い」を両立させることが鍵となります。相手の様子を見極めながら、職場全体が円滑に回るよう意識するとよいでしょう。

「精進落とし」のタイミングなど、葬儀後の流れを把握すると気遣いしやすくなります。

➡ 精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

NGワードや避けるべき行動

| 避けるべき対応 | 具体例 | 適切な対応 |

|---|---|---|

| 踏み込みすぎた質問 | 「何があったんですか?」「どのくらい大変でしたか?」などの質問 | 上司の方から話し出すまでは深く聞かない |

| 不適切な励ましの言葉 | 「頑張ってください」「元気を出してください」などの励まし | 「お戻りいただきありがとうございます」「ご無理なさらずに」と伝える |

| 全く触れない対応 | 何も言わずに普段通り接することで、冷たい印象を与える | 「おかえりなさいませ」などの一言をかける |

| 業務負担の押し付け | 「〇〇の件、どうしますか?」と復帰直後に判断を求める | 「△△の部分は進めていますので、ご確認ください」と負担を軽減する形で報告する |

忌引き後の上司への適切な対応を表にまとめました。

忌引き明けの上司に対して、意図せず不適切な発言をしてしまうと、相手を傷つけるだけでなく、職場の雰囲気を悪くする可能性があります。そこで、避けるべき言葉や行動を把握し、適切な対応を心掛けることが重要です。行動面で気をつけるべきこととしては、上司が復帰直後の業務負担を軽減するよう意識することが挙げられます。

上司がいない間に進んでいた案件について、「〇〇の件、どうしますか?」といきなり判断を求めるのではなく、「すでに△△の部分は進めていますので、ご確認だけお願いします」といった形で報告すると、負担を軽減できます。

このように、避けるべき言葉や行動を意識することで、上司にとっても部下にとっても円滑な職場復帰を支援することができます。職場全体が適切な配慮を持つことで、上司がスムーズに業務へ戻れる環境を整えることができるでしょう。

忌中の過ごし方についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。➡忌中に友達と会うのは非常識?状況別の判断ポイント

部下からのメールやLINEでの対応

忌引きで休んでいた上司が復帰する際、直接声をかけるのが難しい場合は、メールやLINEなどのメッセージツールを活用するとよいでしょう。ただし、文字のみのやり取りでは細かいニュアンスが伝わりにくいため、言葉選びには慎重になる必要があります。

文面の内容としては、「お悔やみの言葉」+「労いの言葉」+「業務に関する簡単な連絡」を組み合わせるとよいでしょう。例えば、以下のようなメッセージが考えられます。

件名:ご復帰に際してのお知らせ

本文:

〇〇部長

お疲れ様です。お戻りいただきありがとうございます。

このたびはご愁傷様でした。お辛い中のご復帰、大変かと存じますが、ご無理をなさらないようにしてください。

〇〇の案件について、現在△△の状況となっております。お時間がある際にご確認いただければと思います。何かお手伝いできることがあれば、お申し付けください。

引き続き、よろしくお願いいたします。

〇〇(自分の名前)

このように、過度に踏み込みすぎないよう注意しながらも、配慮の気持ちを伝えることが重要です。また、LINEやチャットツールを利用する場合は、簡潔にまとめることが求められます。例えば、

「〇〇部長、お戻りいただきありがとうございます。このたびはお悔やみ申し上げます。お辛い中かと存じますが、どうかご無理なさらずに。何かお手伝いできることがあればお知らせください。」

といった短いメッセージで十分です。絵文字は使わず、あくまでビジネス上の礼儀を意識した文面にすることが大切です。

上司としてお悔やみの言葉を送る際、形式を押さえておくと安心です。

➡ 短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

職場で不幸があった人に声かけをするときのポイント

職場で不幸があった人に声をかける際は、相手の気持ちを尊重しながら、必要な配慮を持って接することが求められます。相手がどのような状況で復帰するのかを考慮し、不自然にならない言葉選びをすることが大切です。

まず、最も重要なのは「相手がどれくらい話したいと感じているか」を見極めることです。悲しみの度合いや、職場での立場によって、会話を望む人と、できるだけ普段通りに過ごしたい人に分かれるため、慎重に対応する必要があります。

1. 相手の気持ちを見極める

- 話したい人:会話を望む場合は、適度に対応する

- 普段通りを望む人:特別な言葉をかけず、通常通りの業務対応をする

- 対応の基本:相手の表情や態度を観察し、慎重に判断する

2. 適切な声かけの例

- 「お戻りいただきありがとうございます。お辛い中とは思いますが、どうかご無理なさらずに。」

- 「このたびはご愁傷様でした。少しでもお力になれることがあれば、お知らせください。」

3. 必要以上の配慮は避ける

- 業務上の関係が深くない場合:何も言わず、通常通りの業務対応も選択肢

- 仕事に集中したい人への配慮:声をかけられることで逆に意識してしまうこともあるため、特別扱いしすぎない

このように、相手の気持ちを尊重しながら、適度な距離感で接することが、職場での適切な声かけのポイントになります。何よりも、相手が安心して職場に戻れる環境を整えることを意識するとよいでしょう。

「職場復帰後の挨拶だけでなく、葬儀の際のマナーも事前に把握しておくと安心です。特に『通夜振る舞い』の対応については、多くの人が悩むポイントの一つです。」

➡ 【通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説】

不幸があった人への声かけで使ってはいけない言葉

不幸があった人に声をかける際、意図せず相手を傷つけてしまうことがあります。特に職場では、関係性によって適切な言葉が異なるため、慎重に対応しなければなりません。以下のような言葉は避けるべきです。

1.「頑張ってください」「元気を出してください」

一見励ましの言葉のようですが、相手に「無理にでも元気にならなければならない」と感じさせてしまうため、避けたほうがよい表現です。代わりに、「お辛い中かと思いますが、ご無理なさらずに」といった言葉の方が適切です。

2.「時間が解決してくれますよ」

これもよく使われる言葉ですが、相手の気持ちを軽視しているように受け取られることがあります。喪失感は個人によって異なるため、簡単に割り切れるものではありません。

3.「私も同じ経験をしました」「〇〇のときはこうだった」

自分の経験を共有することで共感を示そうとする人もいますが、相手の状況と自分のケースは異なります。「比べるものではない」と感じさせてしまう可能性があるため、避けたほうがよいでしょう。

4.「何があったのですか?」

親しい関係でない限り、具体的な事情を尋ねるのは不適切です。特に、故人との関係や病状などを根掘り葉掘り聞くのは避けるべきです。相手が話したいと感じている場合のみ、慎重に耳を傾けるのが望ましい対応です。

5.「落ち着いたらまた頑張りましょう」

復帰後すぐの段階では、まだ精神的に落ち着いていない可能性があります。相手が自然に仕事に戻れるよう、無理に励まさず見守る姿勢が大切です。

このように、言葉一つで相手の負担を増やしてしまうことがあるため、適切な言葉選びを心掛けることが重要です。無理に励ましたり、過度に気を遣いすぎるよりも、「そっと見守る」姿勢が最も相手にとって優しい対応となるでしょう。

「職場復帰のタイミングだけでなく、地域の方への心配りも大切です。特に葬儀後は近所へのご挨拶で感謝を伝えることが、今後の関係づくりにもつながります。」→【葬儀後 挨拶 回り 近所にいつ伺う?適切な時期と例文】

よくある質問(FAQ)

Q1. 忌引き明けの挨拶で「お悔やみの言葉」を言われたとき、何と返せばいいですか?

A:

「ありがとうございます。おかげさまで無事に葬儀を終えることができました。」と返すのが一般的です。

より丁寧な対応をしたい場合は、 葬儀後のお礼メールの書き方 をご覧ください。

Q2. 上司や同僚に対して、忌引き中のサポートへのお礼はどのように伝えればいいですか?

A:

口頭でのお礼はもちろん、メールや手書きのお礼状を送るのも良い方法です。

文例はこちらをご参考ください。➡ 短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

Q3. 忌引き明けに会話を避けたい時の上手な対応方法は?

A:

職場の人と話すのがつらい場合、「ありがとうございます、お気遣いに感謝します」と簡潔に返すことで、深く話さずに済みます。

詳しくは、➡ 忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点 をご覧ください。

忌引き明け 声かけ 上司の適切な対応とは

記事のポイントをまとめます。

- 忌引き明けの部下には短くシンプルな声かけを心がける

- 「おかえりなさい」「無理しないでね」など負担にならない言葉を選ぶ

- 感情を掘り下げる言葉や詮索は避ける

- 部下の様子を見ながら、話したいときに話しやすい環境を作る

- 忌引き期間中の業務負担を軽減するための調整を行う

- 周囲の社員にも適切な対応を事前に周知する

- 上司自身が率先して落ち着いた態度を示す

- 忌引き明けの上司へは、簡潔な労いの言葉を伝える

- 上司が普段通りに振る舞う場合は無理に特別扱いしない

- 忌引き後の業務負担が増えないよう、適切にサポートする

- 避けるべきNGワードは「頑張って」「気を強く持って」など

- 不適切な話題や過剰な配慮は、かえって負担を与える可能性がある

- メールやLINEでの連絡は簡潔かつタイミングを考慮する

- 仕事の話を忌引き中に持ち出すのは避ける

- 職場全体で「自然な対応」を意識することでスムーズな復帰を促す

<参照>:一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 冠婚葬祭マナー (2024年10月24日)

<参照>:お葬式検索.JP[葬儀の流れ](2025年1月24日)