【葬儀後】仕事に行きたくない…無理せず休むべき理由と対処法

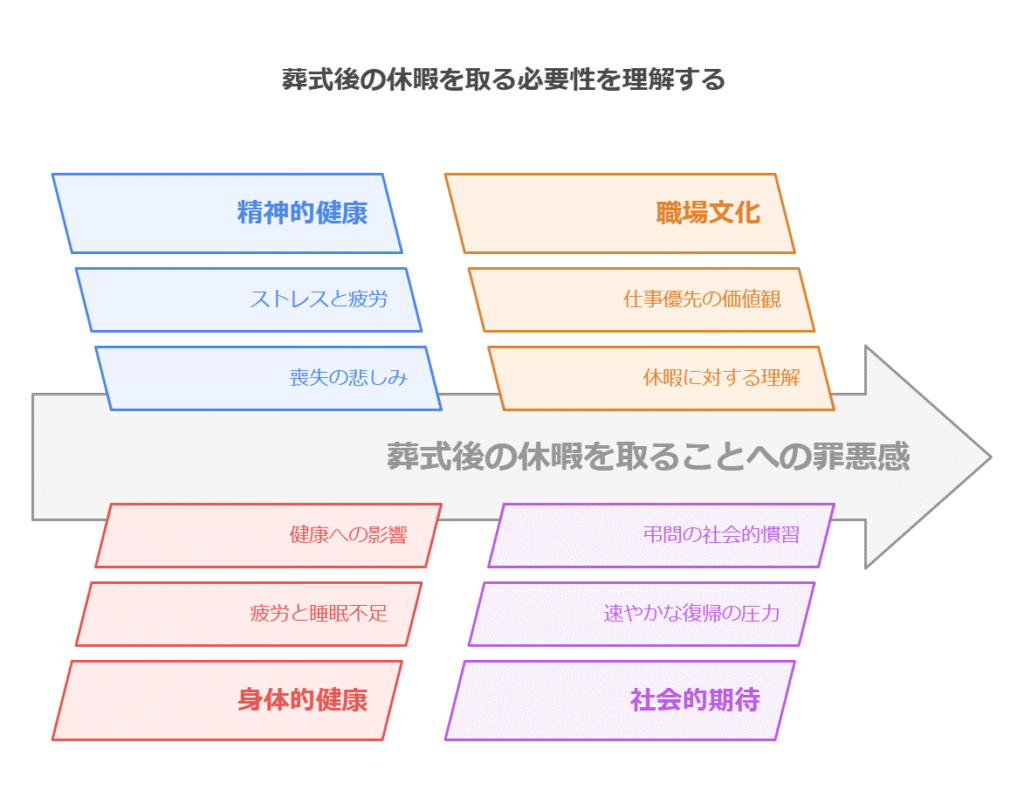

葬儀を終えた後、仕事に行きたくないと感じるのは、多くの人が抱える悩みの一つです。大切な人を失った喪失感や、葬儀の準備による疲労、精神的なストレスなどが重なり、すぐに仕事に戻るのが難しいと感じるのは自然なことではないでしょうか。しかし、日本では「葬儀が終われば通常通り働くべき」という風潮が根強く、「葬儀後に仕事へ行きたくないのは甘えなのか?」と不安に思う人も少なくないでしょう。

この記事では、「葬儀後に仕事へ行きたくない心理的な理由の整理」から、「休めない環境に対する不満や不公平感」まで、さまざまな視点から解説していきます。無理をせず、自分に合った形で心身を回復させるためのヒントを提供するので、ぜひ参考にしてほしいです。

葬儀後に仕事へ行きたくないと感じるのは普通?

- 葬儀後に仕事へ行きたくないと感じるのは普通?

- 葬儀後に仕事へ行きたくない心理的な理由の整理

- 葬式の次の日に仕事を休みたいのは甘え?

- 仕事を休めるのか?追加の休暇を取る方法

- 忌引きの日数について、忌引きと公休は何が違うの?

- 忌引き休暇を取るときに気をつけることは?

- 忌引きをメールで連絡する場合の例文

葬儀後に仕事へ行きたくない心理的な理由の整理

葬儀を終えた後に仕事へ行きたくないと感じるのは、多くの人が経験する自然な反応です。これは単なる怠けではなく、心理的・身体的な要因が深く関係しています。特に、大切な家族や親しい人を亡くした場合、その喪失感が心身に大きな影響を与えることがあります。

まず、心理的な側面として、喪失感や悲しみが強く残っているために、仕事に集中できないことが挙げられます。

次に、身体的な影響について考えてみます。葬儀は、準備や手続き、親族との対応などで忙しくなるため、体力的にも疲弊します。

特に、遠方での葬儀や深夜まで続く弔問対応がある場合、十分な睡眠が取れず、疲労が蓄積してしまいます。さらに、精神的なショックが原因で食欲が落ちたり、免疫力が低下したりすることもあります。

こうした身体的な負担が、仕事へ行きたくないと感じる要因になり得ます。また、社会的な要因も影響しています。日本では、仕事優先の文化が根強く

「葬儀が終わればすぐに復帰するのが社会人のマナー」と考える人も少なくありません。しかし、これは一概に正しいとは言えません。

人それぞれ悲しみの受け止め方が異なり、すぐに気持ちを切り替えられる人もいれば、時間がかかる人もいます。このため、無理をして出社しても気持ちが不安定な状態では業務に支障が出る可能性があります。

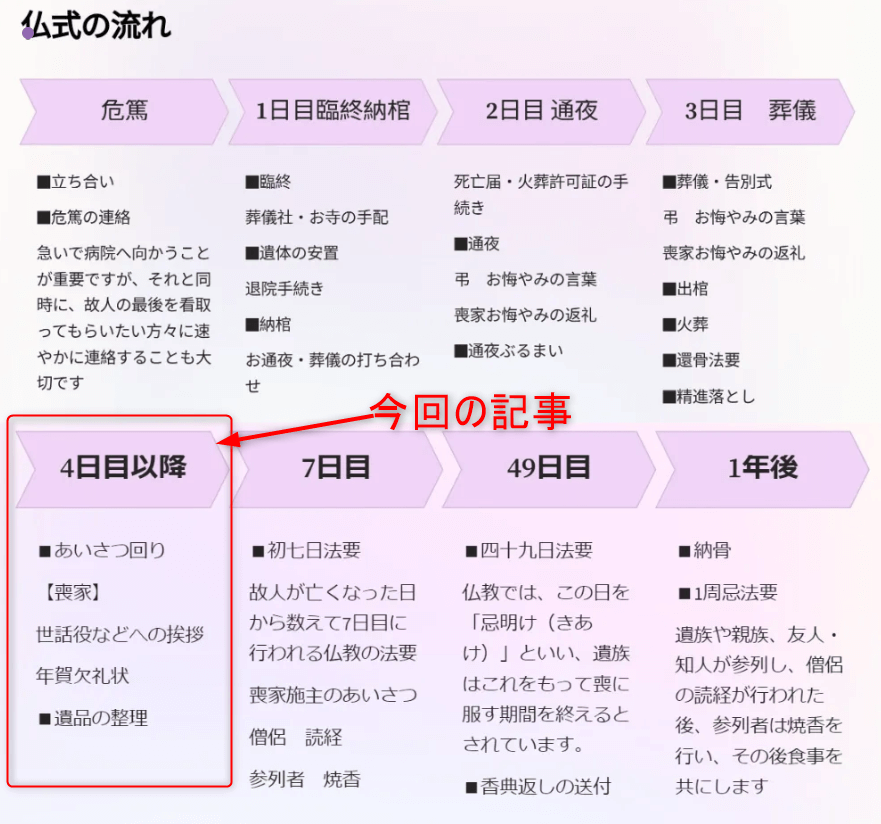

「葬儀後、精神的な疲労だけでなく、やるべき手続きが山積みになっていると感じることも多いでしょう。まず全体の流れを整理し優先順位をつけることが大切です。具体的な手続きの一覧はこちらの記事で詳しく解説しています。」

➡ 【親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧】

葬式の次の日に仕事を休みたいのは甘え?

葬式の翌日に仕事を休みたいと考えることは、「甘え」ではありません。むしろ、心身の回復のために必要な休養である場合が多くあります。

日本では、仕事を最優先にする価値観が根強く、葬儀が終わったらすぐに職場へ復帰するのが当然と考える人も少なくありません。

しかし、葬儀後の精神的・肉体的な負担を考えると、翌日に休みを取ることは決して特別なことではないのです。

1. 精神的な影響

- 大切な人を亡くした直後は、深い喪失感に襲われ、気持ちの整理がつかない

- 家族や親しい人の死は特に大きなストレスとなる

- 葬儀中は気を張っているため、終わった後に無気力になることがある

- 精神的に不安定な状態では、仕事のパフォーマンスが低下する

2. 身体的な負担

- 疲労や体調不良は、集中力低下やミスの増加につながる

- 葬儀では親族や知人の対応が続き、長時間立ちっぱなしや移動が多くなる

- 食事の偏りや睡眠不足が体調不良を引き起こしやすい

- 遠方での葬儀や深夜の弔問対応があると、疲労が蓄積する

さらに、職場環境によっては、葬儀後の休暇に対する理解がある場合もあります。会社によっては「忌引き休暇」として一定の日数の休みを取得できる規定があり、加えて有給休暇を活用することで、無理なく休養を取ることも可能です。上司や同僚に状況を伝えれば、配慮してもらえることもあるため、一度相談してみるとよいでしょう。仕事を休むことに罪悪感を抱き、「甘えなのでは?」と感じてしまう人もいるかもしれません。

しかし、心身の健康が損なわれた状態では、仕事のパフォーマンスも低下してしまいます。

無理をせず、自分の状態を冷静に判断し、必要であれば適切に休みを取ることが大切です。

精神的に疲れているときほど、葬儀全体の流れや役割を俯瞰して把握しておくと、今後の行動が少し楽になることもあります。

➡初めてのお葬式の流れと参列時の注意点

仕事を休めるのか?追加の休暇を取る方法

| 休暇の種類 | 内容 | 日数の目安 | 取得条件 |

|---|---|---|---|

| 忌引き休暇 | 親族の死亡時に取得できる特別休暇 | 配偶者: 10日 親: 5~7日 祖父母・兄弟姉妹: 3日程度 | 会社の就業規則に基づく |

| 有給休暇 | 労働基準法で認められた有給の休暇 | 会社の規定により異なる | 会社の許可が必要 |

| 病気休暇 | 精神的・身体的な理由で取得する休暇 | 会社の規定により異なる | 医師の診断書が必要な場合あり |

| 診断書提出による休職 | 適応障害や抑うつ状態などの診断を受けた場合に取得可能 | 医師の指示による | 診断書を会社に提出する |

仕事を休めるかどうかは、会社の規定や職場環境によって異なります。葬儀のために取得できる休暇としては、「忌引き休暇」や「有給休暇」、場合によっては「病気休暇」などが考えられます。それぞれの休暇の取得方法や、追加で休みを取るための手段について上記の表をご参照下さい。

例えば、心療内科を受診し、「適応障害」や「抑うつ状態」と診断された場合、医師の診断書を提出することで、一定期間の休職が認められることもあります。精神的な不調は目に見えないため、周囲の理解を得にくいこともありますが、専門医に相談することで適切な対応が可能になります。

このように、仕事を休む方法はいくつかありますが、最も大切なのは「無理をしないこと」です。必要以上に我慢してしまうと、後々体調を崩すリスクが高まります。自分の状態を冷静に判断し、適切な休暇を取得することで、心身の回復を優先しましょう。

家族葬や直葬など、精神的・身体的な負担を減らす新しい葬送スタイルに興味がある方は、こちらの内容も参考になります。

➡葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

忌引きと公休は何が違うの?

忌引き休暇は法律で義務付けられたものではなく、各企業や学校の規定に基づく「特別休暇」となります。つまり、会社や学校によっては忌引き制度がない場合もあります。その際は、有給休暇や欠席扱いでの休みを取得することが求められるため、休暇の取り方について事前に確認しておくことが大切です。

忌引きの日数を数える際に、公休日を含むかどうかは会社の規定によります。例えば、忌引きが3日間で、金曜日から適用される場合、土日を含めて3日間とカウントされるケースと、金曜・月曜・火曜の3日間を休めるケースがあります。これは企業ごとにルールが異なるため、総務部や上司に確認するとよいでしょう。

そのため、休暇を取る前に、自分の会社のルールをしっかりと理解しておくことが重要です。忌引きの日数や適用ルールは統一されたものではなく、勤務先や学校の規定によって大きく異なります。事前に規定を確認し、適切な手続きを踏むことで、スムーズに休暇を取得することができます。

忌中の過ごし方についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。➡忌中に友達と会うのは非常識?状況別の判断ポイント

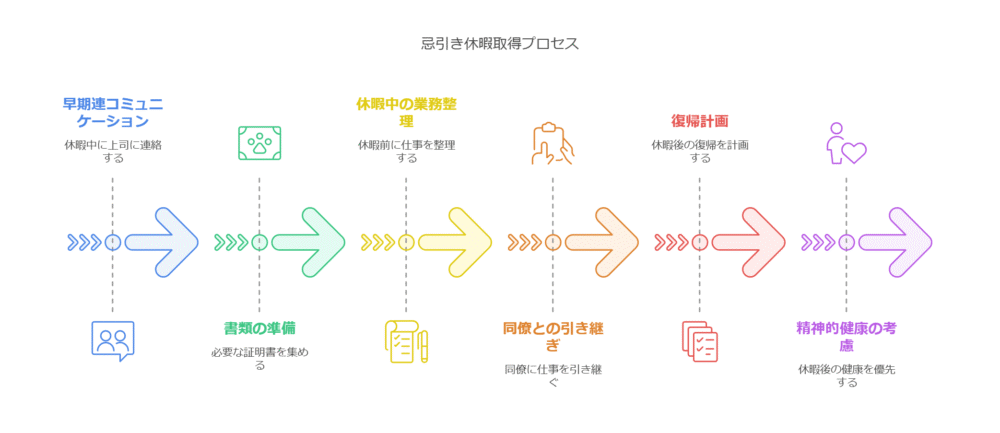

忌引き休暇を取るときに気をつけることは?

忌引き休暇を取得する際には、適切な手続きを行い、円滑に休暇を取得するためのポイントを押さえておくことが大切です。特に、休暇を取るタイミングや連絡の仕方、必要書類の準備などを事前に把握しておくことで、職場や学校とのトラブルを防ぐことができます。

家族の訃報は突然訪れることが多いため、早急に休暇を申請することで、会社側も業務の調整をしやすくなります。特に、故人との関係を明確にすることで、適用される忌引きの日数を確認しやすくなります。次に、会社や学校によっては、忌引き休暇を取得する際に証明書の提出を求められることがあります。

一般的には、葬儀の会葬礼状や死亡診断書、火葬許可証などが証明書として有効です。これらの書類は後日提出するケースが多いため、紛失しないように保管しておくことが大切です。

また、忌引き後に復帰する際には、職場の同僚や上司への配慮も忘れないようにしましょう。長期間休んだ場合、仕事の引き継ぎが必要になることもあります。

さらに、葬儀後の精神的・身体的な負担も考慮し、無理をせず休息を取ることも重要です。身内を失った直後は、喪失感やストレスで体調を崩しやすくなります。そのため、忌引き期間が終了しても、体調がすぐれない場合は、有給休暇や病気休暇を利用することを検討してもよいでしょう。このように、忌引き休暇を取得する際には、迅速な連絡、必要書類の準備、職場復帰の準備をしっかりと行うことが重要です。適切な対応を心がけることで、スムーズに休暇を取得し、心身の回復に集中できる環境を整えましょう。

葬儀中の席順や振る舞いに不安がある場合は、基本的なマナーをあらかじめ知っておくと安心できます。

➡【葬儀の席順】嫁の位置が持つ意味と配慮

忌引きをメールで連絡する場合の例文

忌引きを取得する際、最初の連絡はできるだけ電話で行うのが望ましいですが、場合によってはメールで連絡をすることもあります。特に、早朝や夜間で直接電話が難しい場合、メールで伝えることで迅速に報告ができます。ここでは、忌引きの連絡をメールで行う際の適切な書き方と例文を紹介します。

まず、メールの件名は簡潔にし、「忌引き休暇取得のご連絡」や「忌引きのため休暇を取得します」といった内容にすると、受信者がすぐに要件を把握しやすくなります。

本文では、故人との関係性や忌引きの期間、業務の対応について簡潔に伝えることが大切です。また、必要に応じて後日正式な書類を提出することを付け加えておくと、より丁寧な印象になります。

【例文:上司宛のメール】

件名:忌引き休暇取得のご連絡

〇〇部〇〇課

(上司の名前)様

お疲れ様です。〇〇です。

本日、〇〇(続柄)が亡くなりましたため、誠に恐縮ですが、〇月〇日~〇月〇日まで忌引き休暇を取得させていただきたく、ご連絡いたします。

業務の引き継ぎにつきましては、△△さんにお願いしておりますが、緊急のご用件がありましたら、メールまたは携帯電話(〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇)までご連絡ください。

なお、忌引き休暇に関する書類については、復帰後に提出いたします。

ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

(署名)

このように、故人との関係や休暇の期間、緊急時の連絡先などを明記すると、スムーズに休暇を取得できます。

また、学校やアルバイト先などに忌引きを連絡する場合も、基本的な構成は同じですが、上司ではなく担任の先生や責任者宛にメールを送る形になります。

【例文:学校宛のメール】

件名:忌引きによる欠席のご連絡

〇〇先生

お世話になっております。〇〇(学年・クラス)の〇〇です。

本日、祖父が他界いたしましたため、〇月〇日~〇月〇日まで忌引きにより欠席させていただきます。

授業の遅れが出るかと思いますが、後日課題などについてご相談させていただけますと幸いです。

ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

(署名)

このように、メールで忌引きを伝える際は、簡潔かつ丁寧に書くことが重要です。急な連絡となるため、相手に失礼のないような表現を心がけましょう。

忌引き明けに同僚にかけられた言葉への返し方にも悩む方は、こちらをご覧ください。➡【忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点

葬儀後に仕事復帰が辛い時の対処法

葬儀を終えた後、仕事に復帰するのが辛いと感じるのは、ごく自然なことです。身近な人の死は、心身に大きな影響を与え、気持ちの整理がつかないまま職場に戻ると、仕事に集中できなかったり、ふとした瞬間に悲しみがこみ上げてきたりすることもあります。このような状況において、無理をせずスムーズに仕事復帰をするための対処法を紹介します。

- 職場復帰が気まずい・気を遣われるのが嫌

- 仕事を辞めたくなっている(喪失感と仕事の意味の変化)

- 社会復帰への抵抗感(喪失による価値観の変化)

- 休めない環境に対する不満や不公平感

- 体調の悪化やストレスによる影響

- 葬式後に無気力になったり寝込むことはある?

- Q&A

また、精神的な負担を軽減するために、職場以外のサポートも活用しましょう。例えば、カウンセリングを受ける、信頼できる人に話を聞いてもらう、仕事以外の時間をリラックスして過ごすことも効果的です。心の回復には時間がかかることを理解し、焦らず自分のペースで進むことが重要です。

さらに、職場復帰後に体調を崩しやすいことにも注意が必要です。喪失のストレスに加え、葬儀の準備や手続きなどで心身が疲弊しているため、無理に頑張りすぎると体調を崩す可能性があります。食事や睡眠をしっかりとり、必要に応じて有給休暇を追加で取得することも選択肢に入れましょう。

ごく親しい人だけで静かに見送る「一日葬」は、心身の負担を抑えたい方にも向いています。➡一日葬 焼香のみで失礼にならない参列のポイント

職場復帰が気まずい・気を遣われるのが嫌

葬儀を終えて職場に戻ると、同僚や上司がどのように接してくるのか気になることがあります。気を遣われることに違和感を覚えたり、逆にそっけない態度に寂しさを感じたりすることもあるでしょう。このような状況を少しでも気楽に乗り越えるための方法を紹介します。

と伝えるだけでも、周囲との距離が縮まり、気まずさが和らぐことがあります。挨拶をすることで、「どう声をかけたらいいのかわからない」と思っている同僚も安心し、自然な会話が生まれやすくなります。

次に、気を遣われることが負担に感じる場合は、対応の仕方を工夫しましょう。

1. 気遣いへの対応方法

- 「お気遣いいただきありがとうございます」と受け止めつつ、すぐに仕事の話へ切り替えることで、過剰な気遣いを防ぐ

- 周囲の心配が負担になる場合は、「気持ちは落ち着いてきましたので、通常通りで大丈夫です」と伝えるのが有効

2. 無関心な態度への対処

- 周囲から無関心な対応をされると孤独感を感じることもある

- その場合は、職場に頼るのではなく、信頼できる友人や家族に話を聞いてもらい、気持ちを整理することが有効

3. 仕事の遅れや同僚への配慮

同僚への迷惑が気になる場合は、「ご迷惑をおかけしました」と一言伝えるだけで十分であり、過度に気にする必要はない

職場復帰が気まずいと感じるのは、業務の進捗や同僚への負担を気にしてしまうからかもしれない。業務の遅れが気になる場合は、優先順位を整理し、少しずつ業務をこなす

このように、職場復帰が気まずく感じるのは、多くの人が経験することです。無理をせず、自分ができる範囲で周囲とコミュニケーションを取りながら、自然な形で職場に馴染んでいくことが大切です。

また、お世話になった方々への感謝の気持ちを伝えたい場合は、こちらの記事もご覧ください。➡ 【葬儀後のお礼メールの書き方】

仕事を辞めたくなっている(喪失感と仕事の意味の変化)

-visual-selection-1024x512.png)

身近な人を亡くした後、仕事への価値観が大きく変わることがあります。それまで当たり前だった働き方が、突然意味を持たなく感じたり仕事よりも家族との時間を大切にしたいと思うようになったりするのは決して珍しいことではありません。このように、喪失感によって仕事を辞めたくなった場合、どのように考えればよいのでしょうか。

まず、大切なのは感情の整理をすることです。喪失感が強いときは、何をしても虚しさを感じたり、今の環境に違和感を抱くことが多くなります。

しかし、感情が揺れ動いている状態で大きな決断をすると、後で後悔する可能性があります。しばらく時間をおき、自分の気持ちが落ち着いてから、改めて仕事について考えてみることをおすすめします。

次に、仕事を辞める理由を明確にすることが重要です。

「今の仕事が本当に合っていないのか」「喪失の影響で一時的に気持ちが変わっているだけなのか」を見極めるために、紙に書き出して整理してみるのも有効です。もし「単なる一時的な感情かもしれない」と思えるなら、すぐに辞めるのではなく、もう少し様子を見てみるのもよいでしょう。

例えば、もっと家族との時間を大切にするために働き方を見直す、転職を視野に入れる、あるいは副業を始めて新しい道を模索することも可能です。重要なのは、「何を大切にしたいのか」を明確にすることです。

心身の回復が不十分な状態では、冷静な判断が難しくなります。特に、有給休暇や休職制度が利用できる場合は、仕事から一時的に距離を置いて、自分の気持ちを整理する時間を確保するのもよい方法です。

家族や周囲との関係に悩む場合は、「訃報を人づてに聞いたときの対応」も併せて参考にすると良いでしょう。

➡ 訃報を人づてに聞いた時に控えるべき行動とは

社会復帰への抵抗感(喪失による価値観の変化)

表「社会復帰への抵抗感と対策」

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 喪失による価値観の変化 | 故人を失うことで、これまでの生活や仕事の意味を見直す人が多い |

| 仕事へのモチベーション低下 | 日常のルーチンが色あせて見え、働く意欲が湧かなくなることがある |

| 社会復帰への違和感 | 周囲が普段通りに過ごしていることに孤独感を覚えることがある |

| 無理な気持ちの切り替えのリスク | 無理に適応しようとすると、精神的な疲弊が増す可能性がある |

| 気持ちの整理が重要 | なぜ社会復帰に抵抗があるのかを明確にすることで対策が見えてくる |

| 短時間勤務や在宅ワークの活用 | フルタイム復帰が難しい場合は、柔軟な働き方を検討する |

| 故人を忘れない工夫 | 写真や思い出を大切にすることで、故人を身近に感じながら働ける |

| 社会復帰は故人を忘れることではない | 徐々に日常を取り戻すことで、気持ちが落ち着いてくる |

| 無理せず自分のペースで復帰 | 休みを取る、周囲に相談するなど、自分に合った方法を見つける |

身近な人を失った後、多くの人が社会復帰に対して抵抗を感じることがあります。葬儀を終え、日常に戻ることが求められる一方で、「本当にこのまま普通の生活に戻っていいのか?」という戸惑いや、「故人を忘れてしまうようで申し訳ない」という罪悪感を抱くこともあるでしょう。こうした気持ちは、喪失によって人生の価値観が大きく変化した結果として起こるものです。

故人を失うと、「何のために働いているのか」「今の生活は本当に大切なのか」と考え、仕事への意欲が低下することがある。

特に、家族を優先して働いていた人や仕事を生活の中心にしていた人ほど、「このままでいいのか?」と悩みやすい。また、社会復帰を急ぐと、周囲と自分の気持ちのズレを感じ孤独感や違和感を抱くこともあります。無理に気持ちを切り替えようとすると、かえって精神的に疲れてしまうため、自分の気持ちを整理し、短時間勤務や在宅ワークなど負担を軽減する方法を考えることが大切だ。

社会復帰は故人を忘れることではなく、時間をかけて自分のペースで日常を取り戻すことが必要になります。

心の余裕ができたら、年賀欠礼などのマナーにも目を通しておくと今後の安心につながります。➡年賀欠礼はいつ出すべき?早すぎる・遅れた場合の対処法

休めない環境に対する不満や不公平感

葬儀後に仕事へ復帰しなければならない状況に対して、不満や不公平感を抱く人は少なくありません。

と強いストレスを感じることがあります。また、同じ会社内であっても、職種や部署によって休みやすさに差があると、不公平感が生じやすくなります。

例えば、正社員は忌引き休暇を取得できるのに、契約社員やパートには適用されないケースや、業務の繁忙期に休みを取ることが難しい環境では、「なぜ自分だけが休めないのか」と感じることもあるでしょう。さらに、職場の理解が十分でない場合、「もう大丈夫?」「早く仕事に戻って」などと無神経な言葉をかけられることもあり、精神的な負担が増すこともあります。

このような不満や不公平感を軽減するためには、まず自分の状況を冷静に整理することが大切です。

- 「どれくらいの休みが必要か」

- 「どのように職場に伝えるのが適切か」

を考え、可能であれば上司や人事に相談することが重要です。場合によっては忌引き後に有給休暇を追加で取得する体調が優れない場合は病休を活用するなど、別の選択肢を検討することもできます職場で「休めない」状況を改善するには、労働組合や人事部に忌引き制度の見直しを求めたり、上司と話し合い特別な配慮を依頼する方法があります。

葬儀後、LINEなどで連絡を受けたときの返信内容に迷う方はこちらも参考になります。

➡喪中ライン(LINE)でのひとこと 適切な表現と気を遣わせない伝え方

体調の悪化やストレスによる影響

| 症状 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 睡眠障害 | 疲れが取れず、集中力の低下やイライラの増加 | 規則正しい生活を心がけ、寝る前にリラックスする習慣をつける |

| 食欲不振 | 栄養不足による体力低下、免疫力の低下 | 消化に良い食事を少量でも摂取し、バランスの良い食事を意識する |

| 頭痛 | ストレスや睡眠不足による影響で発生しやすい | こまめな休憩、ストレッチ、十分な水分補給を行う |

| 倦怠感 | 全身の疲労感が抜けず、やる気の低下につながる | 適度な運動やストレス発散の時間を確保する |

| 免疫力低下 | 風邪をひきやすくなり、体調が崩れやすくなる | 睡眠をしっかりとり、栄養バランスの良い食事を心がける |

| 胃腸の不調 | ストレスによる胃痛や下痢・便秘などの症状が出やすい | 規則正しい食事を摂り、消化に良いものを選ぶ |

葬儀後、精神的なストレスが蓄積すると、身体にもさまざまな影響が出ることがあります。悲しみや喪失感は、心だけでなく体にも負担をかけるため、葬儀後に体調を崩す人は決して少なくありません。

具体的な症状としては

- 睡眠障害

- 食欲不振

- 頭痛

- 倦怠感

などが挙げられます。このような体調の変化を放置すると、仕事に支障をきたすだけでなくメンタルヘルスにも悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、まずは基本的な生活習慣を整えることが重要です。

また、精神的なストレスが強い場合は、信頼できる人に気持ちを話す、カウンセリングを受けるなど、適切なサポートを活用することも大切です。特に、仕事を続けながら精神的な負担を抱え込むと、うつ状態に発展することもあるため、「休むことも選択肢の一つ」と考えることが必要です。このように、葬儀後のストレスや体調不良は、決して軽視できるものではありません。無理をせず、自分のペースで回復を目指しながら、必要に応じて専門家の助けを借りることも検討しましょう。

供花や香典返しの手配がストレスに感じる場合は、最低限の対応に絞る工夫も可能です。➡【供花】会社からどこまで対応可能?適切な範囲と手配の注意点

葬式後に無気力になったり寝込むことはある?

身近な人を失った後、多くの人が無気力になったり、体調を崩して寝込んでしまうことがあります。これは決して珍しいことではなく喪失に対する自然な反応の一つです。悲しみやストレスが心身に与える影響は大きく、思考力や集中力が低下し、普段の生活リズムを維持することが難しくなることもあります。

まず、精神的な影響として、喪失感が深いほど「何もやる気が起きない」「ただ寝ていたい」と感じることが増えます。

特に、長年一緒に過ごした家族や、精神的な支えになっていた存在を失った場合、無力感が強くなりやすく、日常の行動すら億劫に感じることもあります。

また、身体的な影響も見逃せません。葬儀の準備や手続きで心身ともに疲れ切った状態になり、ストレスによって自律神経が乱れると、極度の倦怠感や食欲不振、不眠などの症状が現れることがあります。その結果、体調を崩し、発熱や頭痛、胃腸の不調といった症状が出ることもあります。特に、精神的なショックが強い場合、「気持ちの落ち込み=体の不調」として現れることがあり、長引くこともあるため注意が必要です。

このような状態が続く場合、無理に普段通りの生活を送ろうとするのではなく、意識的に休息を取ることが大切です。

十分な睡眠と栄養を確保し、少しでもリラックスできる時間を作ることが、心と体の回復につながります。また、誰かに気持ちを話すことで、感情を整理しやすくなるため、信頼できる人に相談するのも有効な方法です。

心療内科やカウンセリングを利用することで、適切なサポートを受けながら、少しずつ気持ちを整えることができます。

Q&A

Q1. 葬式後に何もやる気が起きないのは普通ですか?

A1. はい、これはごく普通の反応です。大切な人を失ったことで心がショックを受け、防衛本能として「何もしたくない」と感じることがあります。無理に動こうとせず、少しずつ気持ちを整えていきましょう。

Q2. 仕事に行かないといけないのに、体が動きません。どうすればいいですか?

A2. まずは、上司や会社に相談し、可能であれば有給休暇や特別休暇を取得することを検討しましょう。また、体調が優れない場合は、医師の診断を受けて休職の選択肢を考えることもできます。焦らず、自分の状態を最優先にしてください。

Q3. 食欲がなく、何も食べたくありません。これは問題ですか?

A3. 一時的な食欲不振はよくあることですが、数日以上続く場合は、栄養不足による体調悪化が懸念されます。消化に良いものや、温かいスープなどを少しずつ摂るようにしましょう。また、栄養ドリンクやプロテインなどで補助的に栄養を摂取するのも方法の一つです。

Q4. 葬式後、寝ても疲れが取れず、体がだるいのですが、どうしたらいいですか?

A4. 精神的ストレスが強いと、睡眠の質が低下し、疲労が抜けにくくなります。まずは、寝る前にリラックスできる環境を整え、カフェインやスマホの使用を控えることが大切です。入浴やストレッチを取り入れることで、自律神経を整える効果も期待できます。

Q5. 何も考えたくなくて、一日中寝てしまいます。このままで大丈夫でしょうか?

A5. 葬儀後の疲れを取るために、一定期間しっかり休むことは必要です。ただし、長期間にわたって日常生活が送れないほど寝続ける場合は、心の状態に問題が生じている可能性もあります。気になる場合は、専門家に相談することをおすすめします。

Q6. 身近な人が亡くなったことで、自分の生きる意味を見失ってしまいました。どうすればいいですか?

A6. 喪失感が強いと、「何のために生きているのか」と考えてしまうことがあります。この気持ちは時間とともに変化していくものですが、一人で抱え込まず、信頼できる人に話をすることが大切です。また、グリーフケア(悲しみを癒すサポート)を提供する団体を活用することも選択肢の一つです。

Q7: 葬儀後、お世話になった方々にお礼をする方法は?

「精進落としの際に感謝の気持ちを伝えることも一つの方法です。詳しい挨拶例はこちらをご覧ください。」

➡ 「精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ」の記事をご参照ください。

このように、葬儀後の心身の不調は珍しいことではありません。大切なのは、「自分だけがこう感じているわけではない」と知り、少しずつ自分のペースで回復に向かうことです。無理をせず、必要に応じて周囲の助けを借りながら、自分に合った方法で心と体を整えていきましょう。

葬儀後 仕事 行きたくないと感じる理由と対処法

記事のポイントをまとめます。

- 葬儀後に仕事へ行きたくないのは心身の負担が大きいため

- 喪失感が強く、精神的に仕事に集中できない

- 葬儀の準備や手続きで疲労が蓄積し、体力的に厳しい

- 職場で気を遣われることが逆にストレスになる

- 仕事の意味や価値観が喪失によって変化し、やる気が出ない

- 忌引き休暇の日数は企業によって異なるため確認が必要

- 追加で休む場合は有給休暇や病気休暇の活用を検討する

- 忌引き休暇の取得は早めに上司や人事に連絡するとスムーズ

- メールで忌引きを連絡する場合は簡潔かつ丁寧に伝える

- 職場復帰は負担の少ない業務から始めるとスムーズ

- 仕事を辞めたくなるのは喪失による一時的な感情の可能性もある

- 休めない職場環境がストレスの原因になることがある

- 体調不良やストレスによる免疫低下が起こることもある

- 無気力になったり寝込んだりするのは自然な反応の一つ

- 周囲のサポートを活用し、無理をせず回復を優先することが大切