年賀欠礼はいつ出すべき?早すぎる・遅れた場合の対処法

年賀状の準備が始まる時期になると、「年賀欠礼状(喪中はがき)はいつ出すべきなのか?」と悩む方も多いでしょう。特に、身内に不幸があった場合、年賀欠礼ハガキをいつからいつまでに出すべきか適切なタイミングを知っておくことが大切です。

この記事では、年賀欠礼を年明けにやるとどうなるのか、寒中見舞いとは何か、喪中時にどのように活用できるのかについても気になるところだろう。加えて、すでに年賀状を出してから喪中と知った場合の対処法や、喪中はがきを出さないのは失礼にあたるのか、送るべき相手の範囲についても知っておきましょう。

年賀欠礼はいつ出すのが適切?マナーと注意点を解説

- 年賀欠礼ハガキはいつからいつまでに出すの?

- 喪中はがきの販売はいつから?どこで買える?

- 喪中はがきはどの範囲まで送るべき?

- 喪中はがきを書く際に注意すべきこととは?

- 喪中はがき 早すぎる?適切なタイミングとは?

- 喪中はがきを出すのが遅れた場合の対応とは?

- 年賀欠礼を年明けにやるとどうなる?

- 寒中見舞いとは何か?喪中時の使い方

- 年賀状を出してから喪中だとわかったらどうする?

- 喪中はがき 出さないのは失礼?送るべき相手とは?

- 喪中についてもっと詳しく知りたい方はこちら

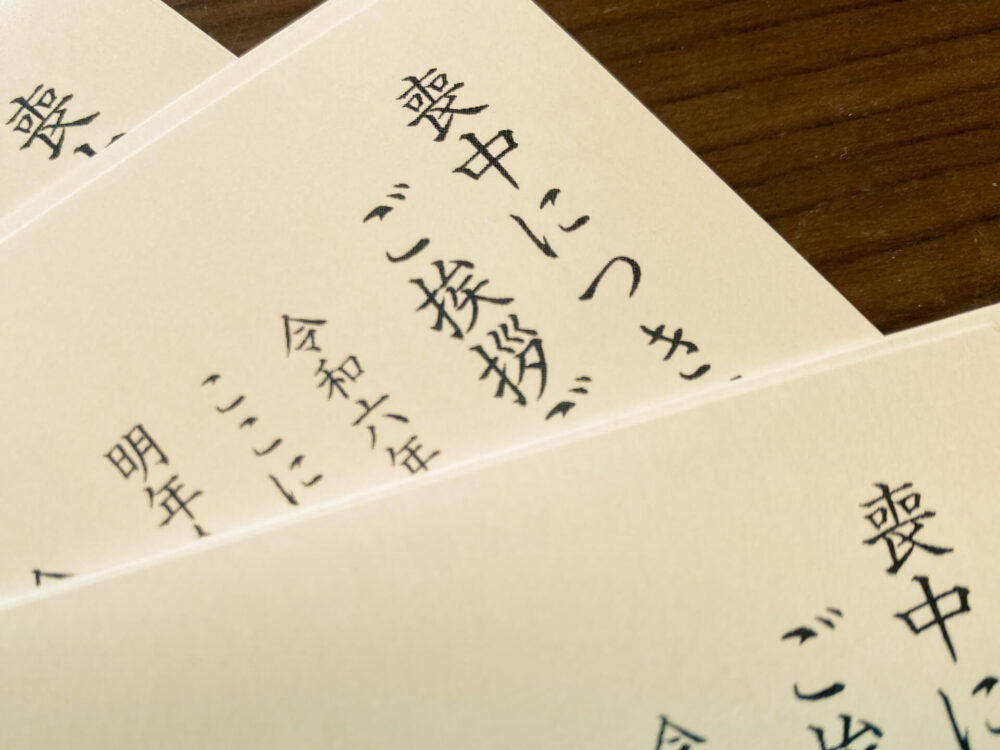

欠礼ハガキはいつからいつまでに出すの?

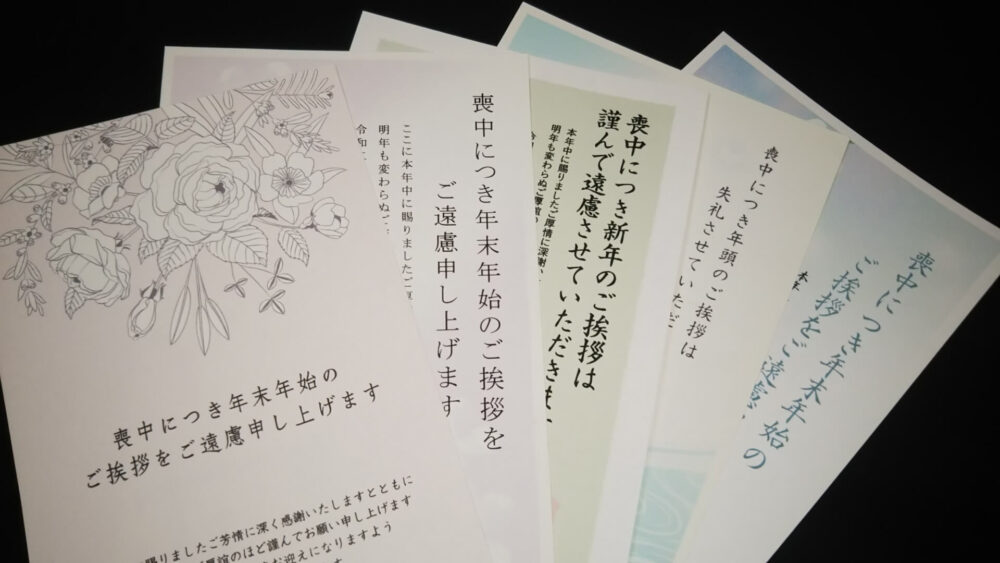

年賀欠礼ハガキ(喪中はがき)は、一般的に11月中旬から12月初旬までに送るのが適切とされています。これは、年賀状の準備を始める人が多い時期に間に合うようにするためです。

年賀欠礼ハガキが年賀状の準備が整った後に届くと、相手が「すでに年賀状を書いてしまったのに、どうしよう」と気を遣わせてしまう可能性があるからです。そのため、できるだけ11月中には送るのが望ましいでしょう。

ただし、身内の不幸が12月に入ってから発生した場合、喪中はがきを準備する時間がないこともあります。この場合、無理に急いで年内に送る必要はありません。

年明けの1月7日(松の内)が過ぎた後に、「寒中見舞い」として送ることで、新年の挨拶を控えた理由を伝えることができます。

寒中見舞いは1月8日から2月4日頃までに送るのが一般的です。

以上のことを踏まえると、年賀欠礼ハガキは11月中旬から12月初旬に送るのが最適ですが、年内に間に合わない場合は、1月7日以降に寒中見舞いで対応するのが良いでしょう。

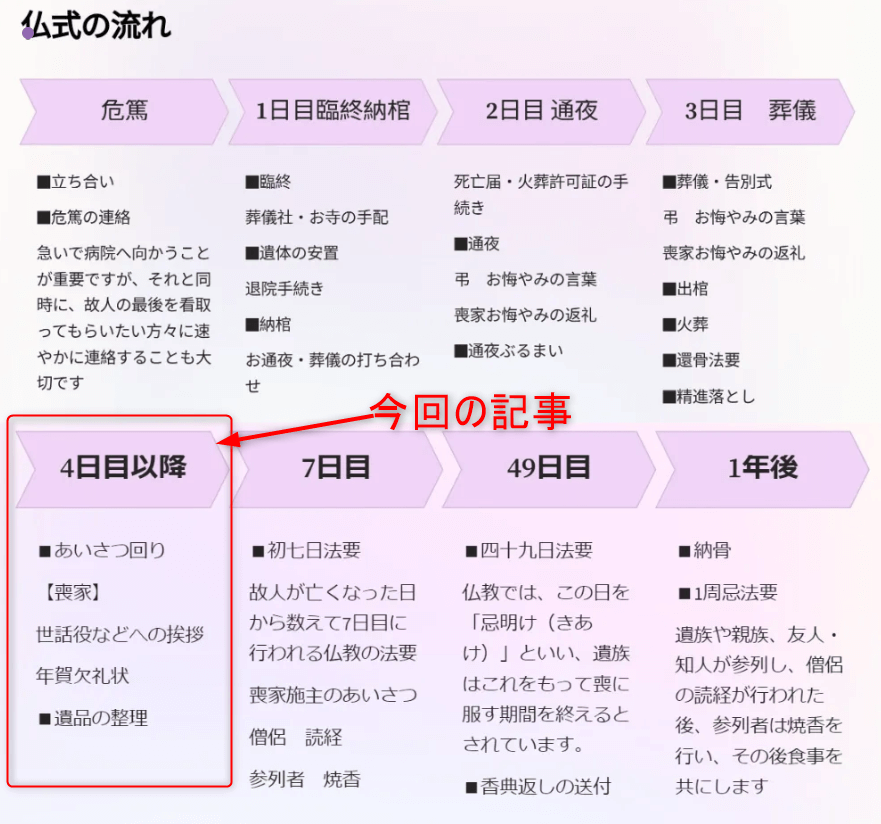

喪中はがきを出す前に、他にも必要な手続きがいくつかあります。特に、死亡届の提出や遺品整理などは早めに対応が必要です。詳しくは、以下の記事で確認できます。」

年賀欠礼の準備を通して、改めてご葬儀の流れや喪家としての立場を整理しておきたい方には、以下の総合ガイドもおすすめです。

➡「お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド」

喪中はがきの販売はいつから?どこで買える?

喪中はがきは、コンビニエンスストアや文房具店、オンラインショップでも購入できます。ただし、近年ではコンビニエンスストアでの取り扱いが減少しており、一部の店舗では販売されていないこともあります。そのため、事前に在庫の有無を確認するか、確実に入手できる文房具店を利用すると良いでしょう。

さらに、最近ではインターネット通販を利用する人も増えています。Amazonや楽天市場などの大手ECサイトでは、さまざまなデザインの喪中はがきを年中購入できるだけでなく、印刷サービス付きのものも選べるため、手間をかけずに作成できます。特に、郵便局の公式オンラインストアでは、直接印刷サービスを申し込めるため、住所や故人の情報を入力するだけで完成品が届くので便利です。喪中はがきの種類には、通常のシンプルな白いはがきのほか、弔事用切手が印刷されたものや、落ち着いたデザインのものもあります。近年では、星空や樹木のイラストが入ったものや、シックなデザインのものも人気があります。

購入のタイミングとしては、10月~11月頃に準備を始め、11月中旬までには印刷を済ませておくのが理想的です。喪中はがきを出す時期は11月中旬から12月初旬がベストとされているため、それまでに購入し、必要な情報を記入または印刷しておくと安心です。

年賀状を控える背景には、多くの手続きや対応が伴います。一連の流れを見落とさず確認したい方は、以下のリストをご活用ください。

➡「親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧」

どの範囲まで送るべき?

喪中はがきを送るべき相手と送らなくてもよい相手

| 送るべき相手 | 送らなくてもよい相手 |

|---|---|

| 毎年年賀状を交換している人 | すでに故人の訃報を直接伝えている親族や親しい友人 |

| 故人と親しかった友人や知人 | 葬儀に参列した親族(すでに故人の逝去を知らせているため) |

| 仕事関係の方で個人的に親交が深い人 | 会社名義で年賀状をやり取りしている仕事関係者(ただし個人的に親しい場合は送る) |

| 何年も年賀状のやり取りが途絶えている知人や一度だけやり取りした相手 |

ただし、すべての知人に送るわけではなく、相手との関係性によって送るべき範囲が変わってきます。まず、送るべき相手として挙げられるのは上記のような方々です。また、「年賀状を送りたくないけど、喪中はがきを送るべきか?」と悩む場合もあるかもしれません。

送る相手を選ぶ際には、相手が喪中を知らずに年賀状を送ってしまい、気を遣わせる可能性があるかどうかを基準に考えると良いでしょう。

また、喪中はがきの対象となる「喪中の範囲」についても、一般的には二親等以内の親族が亡くなった場合に出すことが多いとされています。具体的には、以下のような関係の方が亡くなった場合に喪中はがきを出すことが多いです。

- 配偶者

- 父母(義父母を含む)

- 子供

- 祖父母

- 兄弟姉妹

- 孫(場合による)

ですが、すでに訃報・葬儀のお知らせを済ませているため、改めて喪中はがきを送る必要はありません。例えば、亡くなった方のご兄弟や親族同士は、お互いに喪中であることが分かっているので、喪中はがきを出さないのが一般的です。

以上のように、喪中はがきを送る範囲は「毎年年賀状をやり取りしているかどうか」や「故人との関係性」を考慮して判断することが大切です。

年賀欠礼や喪中対応においても、家族内での役割やマナーの理解は大切です。席順の意味を知ることで、より丁寧な配慮が可能になります。

➡「葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮」

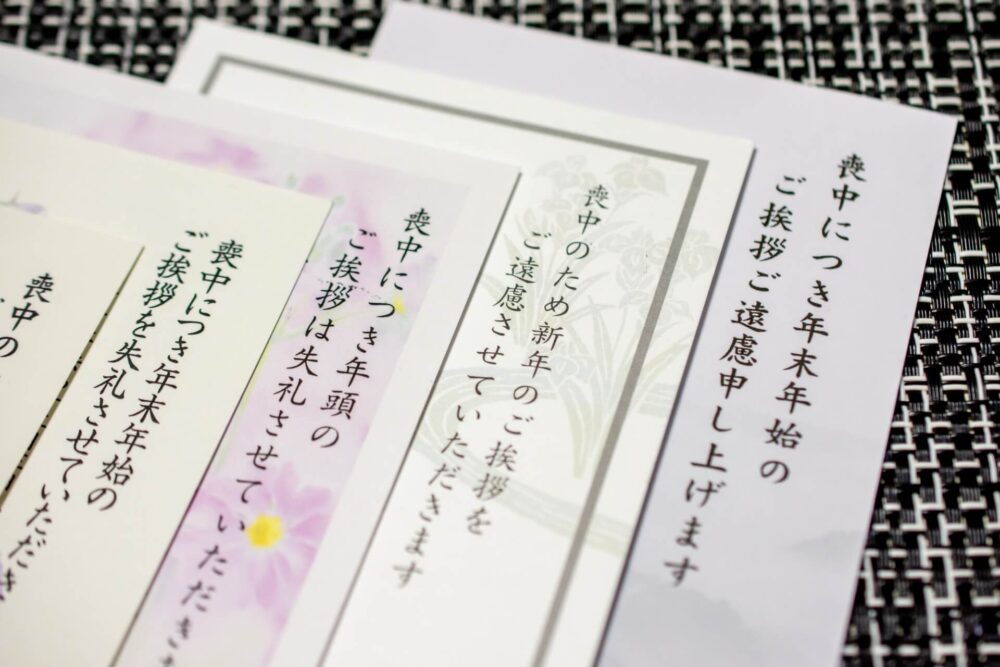

喪中はがきを書く際に注意すべきこととは?

喪中はがきを作成する際には、マナーや形式を守ることが重要です。喪中はがきは単なる挨拶状ではなく、「新年のご挨拶を控えます」という通知の役割を持っています。そのため、内容や表記の仕方に気をつけることで、相手に対して失礼のない形で伝えることができます。まず、文面の構成についてです。喪中はがきには、以下の4つの要素を含めることが一般的です。

- 喪中であることの報告

- 例:「本年〇月に○○(続柄)が永眠いたしましたため、新年のご挨拶を控えさせていただきます。」

- 「あけましておめでとうございます」などのお祝いの言葉は一切使用しないように注意しましょう。

- 故人の情報(必要に応じて)

- 「故人の続柄」「亡くなった時期」「享年」などを簡潔に記載します。

- 例:「本年〇月に父○○が享年〇〇歳で永眠いたしました。」

- ただし、受け取る相手にとって詳細な情報が不要な場合は、省略しても問題ありません。

- 相手への配慮

- 「年末ご多忙の折、どうぞご自愛くださいませ。」

- 「寒さ厳しき折、お体を大切にお過ごしください。」

- 喪中はがきは形式的な文章になりやすいため、一言添えることで相手に温かみを感じてもらうことができます。

- 差出人情報

- 差出人の名前と住所を記載します。

- 夫婦連名にする場合、夫の名前が先に来るのが一般的ですが、個々の関係性に応じて適宜調整すると良いでしょう。

- 句読点を使わない

- 和文の正式な書状では、句読点を使わないのが伝統的なマナーとされています。そのため、「。」や「、」の代わりに適度なスペースを空けることで読みやすくしましょう。

- 数字は漢数字で書く

- 例:「令和五年」「享年八十五歳」

- 喪中はがきでは、算用数字よりも漢数字を使うことで格式のある文章になります。

- 派手なデザインは避ける

- 喪中はがきはシンプルで落ち着いたデザインが基本です。色合いはモノクロや淡いグレーが適切で、派手なイラストや装飾は避けるようにしましょう。

このように、喪中はがきを作成する際には、相手に余計な気を遣わせず、故人を偲ぶ気持ちを伝えられるように心がけることが大切です。

忌中の過ごし方についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。➡忌中に友達と会うのは非常識?状況別の判断ポイント

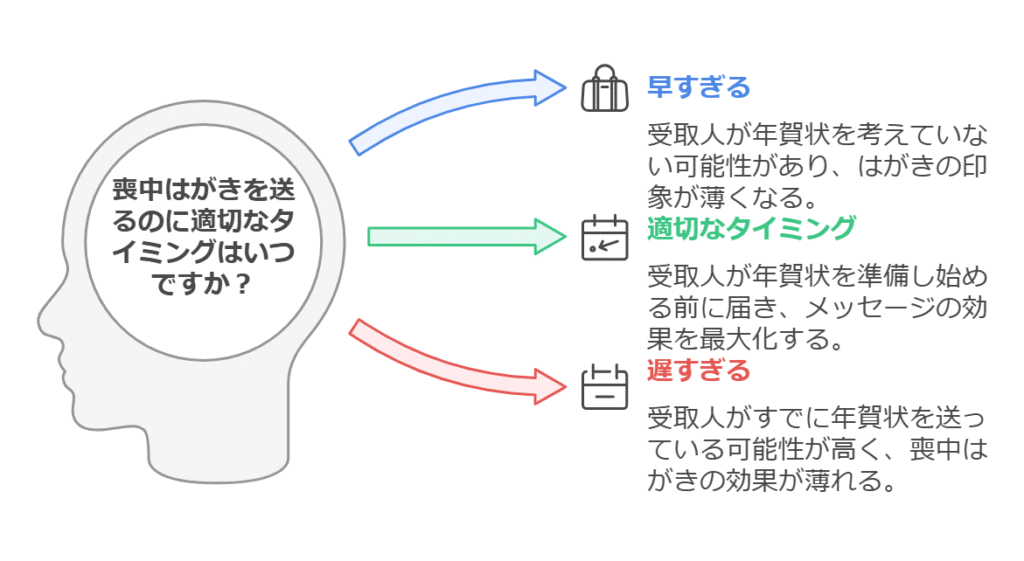

喪中はがきを早めに送るのはどうなの?

喪中はがきを送るタイミングについては、「早すぎると失礼にあたるのか?」「いつ送るのが適切なのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

喪中はがきは、受け取る相手が年賀状を準備する前に届くことが大切ですが、あまりにも早すぎると印象が薄くなってしまう可能性もあります。

そのため、適切な時期としては、11月に入ってから準備を始め、11月中旬から12月上旬までに投函することが望ましいといえます。12月中旬以降になると、相手がすでに年賀状を投函している可能性が高くなります。そのため、12月15日を過ぎた場合は、無理に喪中はがきを送るのではなく、年明けに「寒中見舞い」として対応する方法もあります。

結論として、喪中はがきを送る適切なタイミングは、11月中旬から12月初旬です。早すぎず、遅すぎず、相手が年賀状を準備し始める時期に届くようにしましょう。

年賀欠礼を送るだけでなく、個別にお世話になった方へ感謝を伝える方法として「ねぎらいメール」も検討してみてください。

➡葬儀後のねぎらいメールを友達に送る時の例文と配慮すべき点

年賀欠礼を忘れたら?年明け後の対応方法

- 喪中はがきを出すのが遅れた場合の対応とは?

- 寒中見舞いとは何か?喪中時の使い方

- 年賀状を出してから喪中だとわかったらどうする?

- 喪中についてもっと詳しく知りたい方はこちら

喪中はがきを出すのが遅れた場合の対応とは?

喪中はがきを出しそびれてしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか?年賀状のやり取りをしている相手に何も連絡しないと、相手がすでに年賀状を送ってしまった後で「喪中だったのか…」と気を遣わせてしまうことがあります。そのため、年賀状の時期を過ぎた後に「寒中見舞い」を送るのが適切な対応とされています。

寒中見舞いとは、松の内(1月7日または1月15日)を過ぎてから2月4日(立春)までの間に送る挨拶状です。

年賀状をもらった相手に対して、「本年は喪中のため、新年のご挨拶を控えさせていただきました」と伝えることで、遅れてしまったことへのお詫びとともに、丁寧な対応をすることができます。

寒中見舞いの文例としては、以下のような形が適切です。

寒中お見舞い申し上げます。

本年は喪中につき、新年のご挨拶を控えさせていただきました。

皆様におかれましては、お変わりなくお過ごしのことと存じます。

寒さ厳しき折、どうぞご自愛くださいませ。

また、喪中はがきを出しそびれた相手から年賀状が届いてしまった場合でも、返信として寒中見舞いを送ることで、相手への配慮を示すことができます。このように、喪中はがきを出しそびれてしまった場合は、無理に年内に送るのではなく、寒中見舞いを活用することで、相手への気遣いを忘れずに対応することが大切です。

葬儀後の感謝の気持ちを伝える際には、精進落としの場での挨拶にも気を配りたいものです。➡精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ

寒中見舞いとは何か?喪中時の使い方

-683x1024.jpg)

寒中見舞いとは、冬の寒さが厳しい時期に相手の健康を気遣うための挨拶状のことを指します。

本来は、年賀状とは別の習慣として存在していましたが、近年では喪中時の年賀状の代替として使われることが増えています。

寒中見舞いを送る適切な時期は、松の内(1月7日または1月15日)が過ぎた後から立春(2月4日頃)までの間です。

年賀状を出しそびれた場合や、喪中の方が新年の挨拶を控えたことを伝える際に利用されることが多く、特に「喪中はがきを送れなかった」「喪中であることを伝えるのが遅れた」というケースでは有効な手段となります。

喪中時の寒中見舞いの使い方として、以下のようなケースが考えられます。

- 喪中はがきを出しそびれた場合

年賀状をやり取りしている相手に対し、「新年のご挨拶を控えていたこと」を後から伝える手段として利用できます。 - 喪中にも関わらず年賀状を受け取った場合

相手が喪中であることを知らずに年賀状を送ってくれた場合、その返信として寒中見舞いを送ることが適切です。「喪中のため年始のご挨拶を遠慮しました」と伝えることで、相手への感謝と配慮の気持ちを示せます。 - 喪中でも近況報告をしたい場合

喪中はがきでは近況報告を控えるのがマナーですが、寒中見舞いでは簡単な近況を添えて送ることもできます。ただし、あくまで控えめな表現にすることが大切です。

以下は、喪中時に寒中見舞いを送る際の文例です。

寒中見舞いは、年賀状とは異なり、落ち着いたデザインや文章が好まれます。派手な装飾は避け、落ち着いた色合いのはがきを選ぶとよいでしょう。

年賀欠礼と同じく書面でのマナーが求められる「お悔やみ状」の書き方も併せて確認しておくと安心です。

➡短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

年賀状を出してから喪中だとわかったらどうする?

年賀状を出した後で、相手が喪中だったことに気づいた場合、「どう対応すればよいのか?」と迷う方も多いでしょう。基本的に、相手が喪中であることを知らずに年賀状を送ってしまった場合、特に大きなマナー違反にはなりません。しかし、相手の気持ちを考え、適切な対応をすることが望ましいです。

まず、相手が喪中はがきを送っていたにも関わらず、それを見落として年賀状を出してしまった場合は、寒中見舞いを送ることでフォローできます。

「年始のご挨拶を控えるべきでした」と謝罪しつつ、相手の健康を気遣う文章を添えるとよいでしょう。

たとえば、以下のような寒中見舞いの文例が適しています。

寒中お見舞い申し上げます。

先日は年賀状をお送りいたしましたが、ご喪中と存じ上げず、申し訳ございませんでした。ご遺族の皆様には、お寂しい思いをされていることと存じます。

まだ寒さが続きますが、どうぞご自愛くださいませ。

このように、一言お詫びを添えつつ、相手の体調を気遣う言葉を加えることが大切です。

また、年賀状を出してしまった後に相手から「喪中でした」との連絡を受けた場合も、同じように寒中見舞いで対応するとよいでしょう。無理に謝罪を繰り返す必要はありませんが、相手に気を遣わせないよう、シンプルな文面で送るのが望ましいです。

一方で、会社関係やビジネスの場面では、特に対応を気にする必要はありません。

会社名義で送る年賀状は、あくまで業務上の挨拶であり、個人の喪中とは別のものとして扱われることが多いため、改めてお詫びの連絡をする必要はないケースがほとんどです。このように、年賀状を出した後で相手が喪中だとわかった場合は、無理に気にしすぎず、寒中見舞いで丁寧に対応することがベストといえます。

年賀欠礼を受け取った方が訃報を人づてに知る場合もあります。伝える側のマナーも意識しておきましょう。

➡訃報を人づてに聞いた時に控えるべき行動とは

喪中についてもっと詳しく知りたい方はこちら

喪中とは、家族や近親者が亡くなった際に、一定期間「お祝いごとを控える期間」のことを指します。しかし、喪中に関する習慣やマナーは、意外と知られていないことが多く、判断に迷うこともあるでしょう。ここでは、喪中の基本的な考え方や、よくある疑問について詳しく解説します。

1. 喪中と忌中の違い

喪中とよく混同されるのが「忌中(きちゅう)」です。

- 忌中は、故人が亡くなってから四十九日(仏教)または五十日(神道)までの期間を指し、特に慎むべき期間とされています。

- 喪中は、故人を偲び、一定期間お祝いごとを控える期間であり、一般的に1年程度とされています。

このように、喪中は忌中よりも長く、より精神的な意味合いが強い期間となります。

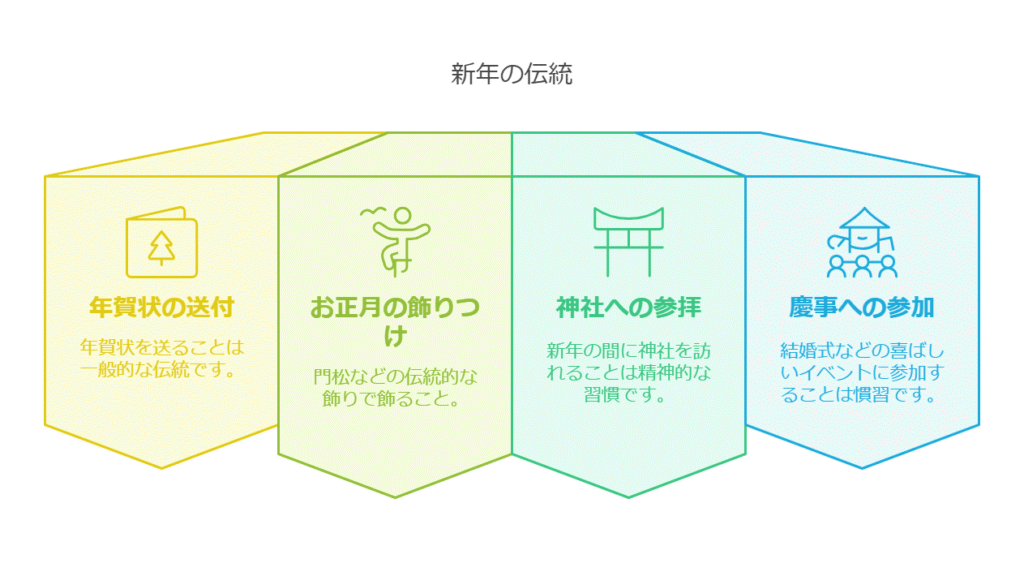

2. 喪中に避けるべきこと

喪中の間は、以下のような行動を控えるのが一般的です。

- 年賀状の送付(ただし、受け取るのは問題なし)

- お正月の飾りつけ(門松やしめ縄など)

- 神社への参拝(仏教では問題ないが、神道では忌明けまで控える)

- 結婚式などの慶事への参加

ただし、最近では喪中の過ごし方は個人の判断に委ねられることが多く、絶対的なルールではありません。たとえば、年の前半に親族を亡くした場合、喪が明ける12月以降は年賀状を出すことを選ぶ人もいます。

3. 喪中に関する情報をもっと知りたい方へ

喪中に関する習慣やマナーは、時代とともに変化しており、家庭ごとに考え方が異なることもあります。い場合は、以下のような方法で情報を得ることができます。

- 郵便局の公式サイト(喪中はがきの販売や書き方のマナーを確認できる)

- 葬儀社やマナー講師のサイト(喪中期間の過ごし方や法要の流れを解説している)

- 専門書籍やマナー本(正式なルールや歴史的背景を学べる)

喪中の対応に迷った際は、相手に失礼のないように、基本的なマナーを押さえつつ、個々の事情に応じて判断することが大切です。

年賀欠礼の背景に「直葬」の選択がある場合は、その形式についても相手が理解できるよう伝えると丁寧です。

➡直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法

よくある質問

Q1. 喪中はがきは、誰に送るべきですか?

➡ 「喪中はがきは、年賀状をやり取りしている方に送るのが一般的です。ただし、近親者や親しい友人以外には送らなくても問題ありません。はがきの書き方など以下お悔やみ状の記事も併せてご参照ください。」

【関連記事】 短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイントはこちら!

Q2. 喪中はがきを出さない場合、年賀状はどうすればいいですか?

➡ 「喪中はがきを出さない場合でも、年賀状を控える方がよいケースもあります。代わりに、メールや電話で年始の挨拶をする方法もあります。」不幸があった方への声かけは以下をの記事をご確認下さい。

【関連記事】 忌引き明けの声かけのマナーはこちら!

年賀欠礼状はいつ出すのが適切?時期とマナーを解説

記事のポイントをまとめます。

- 年賀欠礼状(喪中はがき)は11月中旬から12月初旬に送るのが一般的

- 12月15日から年賀状の受付が始まるため、それまでに届けるのが望ましい

- 早すぎると相手が忘れる可能性があるため、9月・10月の送付は避けるべき

- 12月に身内の不幸があった場合は、年明けに寒中見舞いで対応できる

- 喪中はがきの販売開始は毎年10月1日からで、郵便局や文房具店で購入可能

- オンライン通販や印刷サービスを利用すれば、手間を減らせる

- 喪中はがきは年賀状をやり取りしている相手に送るのが基本

- 近しい親族やすでに訃報を知らせた人には送る必要がない場合もある

- 喪中はがきの文面は新年の挨拶を控えることを伝えるのが目的

- 句読点を使わず、漢数字を用いるのが正式な書き方

- デザインはシンプルなものが好ましく、派手な装飾は避けるべき

- 喪中はがきを出しそびれた場合は、寒中見舞いで代替できる

- 相手が喪中と知らずに年賀状を送った場合は、寒中見舞いで対応する

- ビジネス関係の年賀状には、個人の喪中はがきを送らなくても問題ない

- 喪中の期間は一般的に一年だが、個人の判断で対応することもできる