葬儀のお布施はいつ渡すのが基本?後日渡す場合のマナーも解説

葬儀の際に僧侶へお渡しするお布施。しかし、「お布施とは?意味と役割を知る」「お布施を渡すタイミングはいつが適切?」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。特に、「葬儀のお布施はいつ渡すのか」と言ったタイミングや、お布施を渡すときの言葉はどうすればいいのかを知らないと不安を感じるものです。

また、「葬儀のお布施は後日渡しても問題ないのか?」と悩む方もいるでしょう。万が一、渡しそびれた場合はどうすればよいのか、適切な対処法を知っておくことが大切です。

本記事では、正しいお布施袋の選び方や表書きの書き方、宗派ごとの違いはある?知っておくべきポイントについても詳しく解説します。

葬儀のお布施はいつ渡すのが正しい?適切なタイミングを解説

- お布施とは?意味と役割を知る

- お布施を渡すタイミングはいつが適切?

- お布施を渡すときの言葉はどうすればいい?

- 葬儀のお布施は後日渡しても問題ないのか?

- お布施を渡す際に注意したいマナーと作法

- 渡しそびれた場合はどうすればよいのか?

- 葬儀のお布施の金額や渡し方のマナーを確認しよう

お布施とは?意味と役割を知る

お布施とは、僧侶に対して感謝の気持ちを込めて渡す金銭のことです。一般的にお寺での読経や法要を依頼した際に包むものであり、特定のサービスに対する対価ではなく仏教の教えに基づいた「施し」としての意味を持ちます。

もともと「お布施(ふせ)」という言葉は、仏教における「布施行(ふせぎょう)」に由来しています。布施行とは、財産や知識、時間を他者に分け与えることで徳を積む行いの一つです。

また、お布施には僧侶への金銭的な支援という側面もあります。多くの寺院は、お布施によって維持・運営されています。特に檀家制度がない地域では、法事や葬儀の際に渡されるお布施がお寺を存続させるための重要な財源となっています。このため、信仰を支える意味でも、お布施は重要な役割を果たしているといえるでしょう。

さらに、お布施は葬儀や法事の際に限らず、日常的にお寺に寄付する形でも行われます。

このように、お布施には金銭的な支援だけでなく、信仰を深め、徳を積むという精神的な側面があることを理解しておくことが大切です。

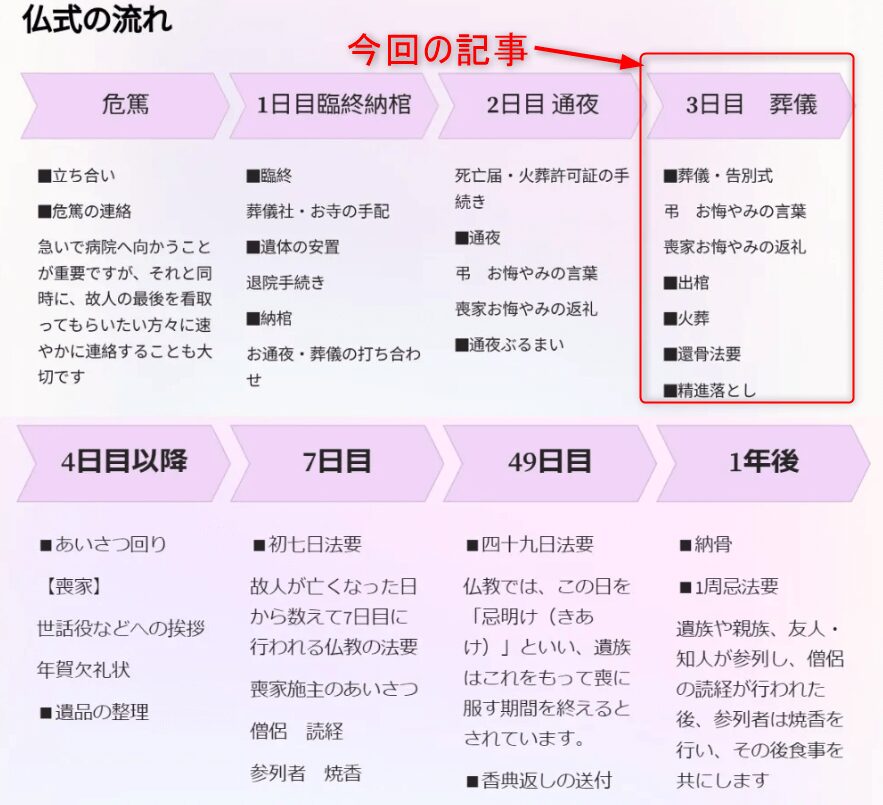

「葬儀全体の流れについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。」

➡ 【お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド】

お布施を渡すタイミングはいつが適切?

お布施を渡す適切なタイミングは、主に読経前の僧侶が控室にいる時に挨拶と合わせてするのが一般的ですが、具体的には地域や宗派さらには僧侶の考え方によって異なります。渡し方を誤ると慣習と異なる振る舞いになったりする可能性があるため、事前に確認しておくことが望ましいでしょう。また、地域や宗派によって異なるため、通夜の流れについても理解しておくことが大切です。詳しくは 『通夜はいつから始まる?喪家に礼を失しない基本情報』!もご覧ください。

① 読経前に渡す

- 喪主が僧侶へ挨拶をする際にお布施を渡す方法が最も一般的です。

- 読経を依頼する前に感謝の気持ちを示す形として、古くから行われています。

② 読経後に渡す

- 葬儀や法要が無事に終わった後、控室などで僧侶に手渡すケースもあります。

- どちらのタイミングが適切か迷った場合は、葬儀社や寺院に相談するとよいでしょう。

ただし、葬儀の場では喪主や遺族が多忙になりやすいため、事前に準備しておくことが重要です。また、葬儀の流れによっては、読経後に会食(お斎)があることもあります。地域によっては、この会食の際にお布施とともに「御膳料(ごぜんりょう)」を渡す習慣があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

このように、お布施を渡すタイミングにはいくつかのパターンがありますが、どの方法を選ぶにせよ、僧侶に対する敬意と感謝の気持ちを忘れずに伝えることが最も大切です。

「お布施をお渡しする際には、感謝の気持ちをしっかり伝えることが大切です。同様に、精進落としの席でも適切な挨拶が求められます。例文については以下の記事をご参照ください。」

➡ 【精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ】

お布施を渡すときの言葉はどうすればいい?

お布施を渡すときは、丁寧な言葉遣いで僧侶に敬意を示すことが重要です。しかし、あまりに格式ばった言い回しをする必要はなく、心を込めた言葉で感謝の気持ちを伝えれば十分です。一般的に、お布施を渡す際に適した言葉は以下のようなものがあります。

- 「本日はお忙しい中、お越しいただきありがとうございます。ささやかですが、お納めください。」

- 「本日はどうぞよろしくお願いいたします。僅かではございますが、お受け取りください。」

- 「本日はお世話になります。お気持ちばかりですが、どうぞお納めください。」

もし、葬儀後にお布施を渡す場合は、以下のような言葉が適切です。

- 「本日はご丁重にお勤めいただき、ありがとうございました。お礼のしるしとして、こちらをお納めください。」

- 「本日は誠にありがとうございました。感謝の気持ちとして、お受け取りください。」

また、渡しそびれた場合に後日お寺へ持参する際は、以下のような言葉を添えると丁寧です。

- 「先日の葬儀ではお世話になりました。お布施をお渡しする機会を逃してしまい、改めて持参いたしました。」

- 「遅くなりまして申し訳ございません。先日のお礼として、こちらをお納めいただけますでしょうか。」

言葉選びに迷った場合は、葬儀社の担当者に相談するのもよいでしょう。言葉遣いに自信がない場合でも、過度に恐縮せず誠意をもって対応すれば失礼にはなりません。

これは、お布施が僧侶への対価ではなく、感謝の気持ちとして渡されるものだからです。

このように、お布施を渡す際には適切な言葉を選び、僧侶に敬意をもって接することが大切です。無理に格式ばった言葉を使う必要はありませんが、心を込めて伝えることで、より丁寧な印象を与えられるでしょう。

「最近では、葬儀を行わず直葬を選ぶ人も増えています。その場合、お坊さんを呼ばず、お布施を渡さないケースもあります。」

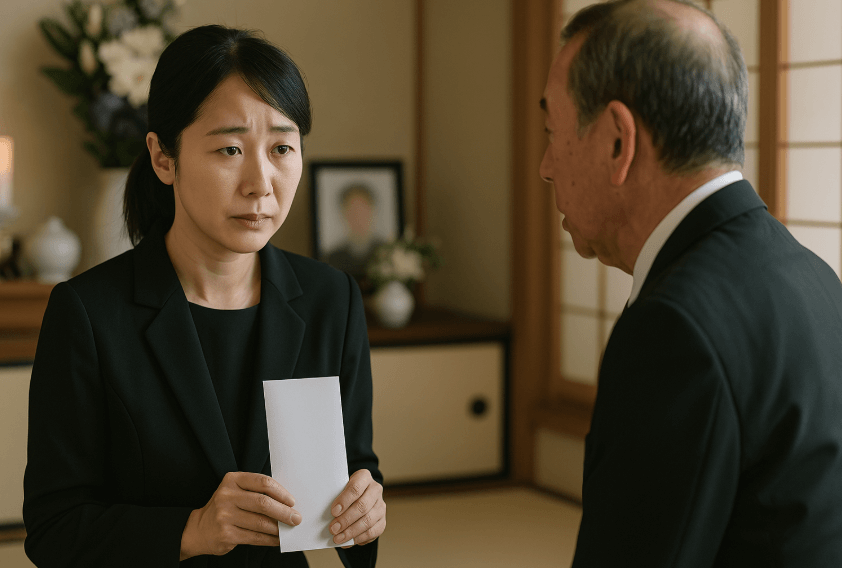

葬儀のお布施は後日渡しても問題ないのか?

葬儀の際は、喪主や遺族がさまざまな対応に追われるため、お布施の用意を忘れてしまうこともあります。また、葬儀の進行が予想以上に慌ただしく、渡すタイミングを逃してしまうケースも少なくありません。このような場合、無理にその場で渡そうとせず、落ち着いて後日お寺に出向き、お詫びとともに渡すのが適切な方法です。

お布施を後日渡す際の適切な対応方法

お布施を葬儀当日に渡しそびれた場合、後日改めて渡すことは可能ですが、適切な方法で行うことが重要です。以下の流れに沿って、失礼のないように対応しましょう。

1. 事前にお寺へ連絡する

突然の訪問は避け、事前にお寺へ連絡を入れて訪問の日時を相談することが望ましいです。例えば、以下のような言葉を添えると丁寧な印象になります。

「葬儀の際にお布施をお渡しする機会を逃してしまいましたので、改めて伺いたいのですが、ご都合はいかがでしょうか?」

2. 訪問時の準備

訪問時には、以下の準備を整えておくとよいでしょう。

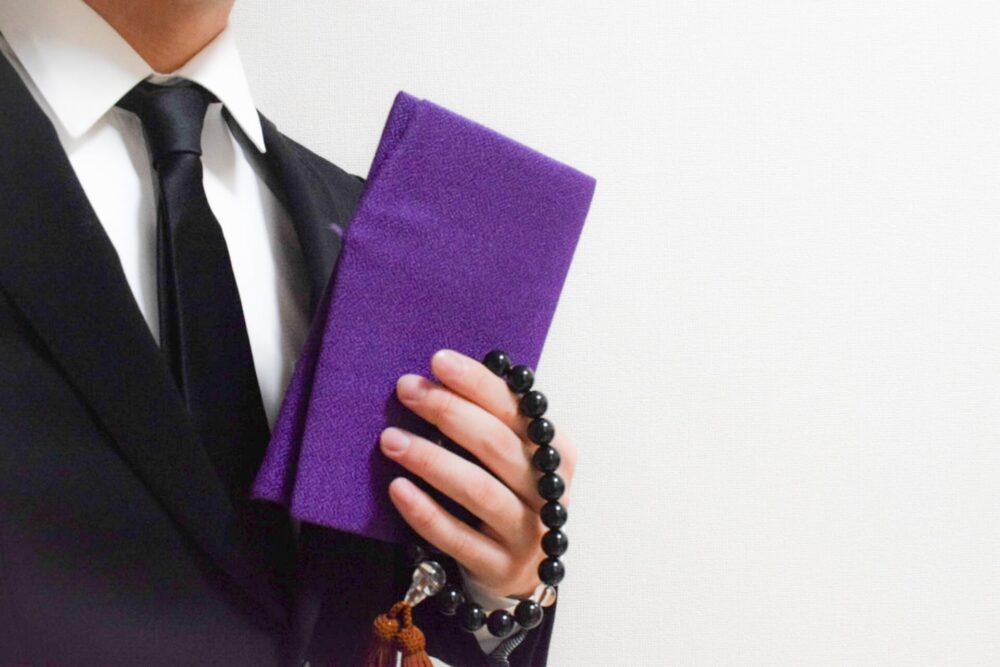

- お布施の包み方

白封筒や奉書紙に包み、ふくさに入れて持参する。 - 渡し方のマナー

直接手渡しせず、切手盆にのせて差し出すとより丁寧な印象になる。

また、渡す際には以下のような言葉を添えると適切です。

「葬儀ではお世話になりました。お布施をお渡しするのが遅くなり、申し訳ございません。僅かではございますが、お納めください。」

3. 直接訪問が難しい場合の対応

どうしても訪問が難しい場合は、現金書留を利用する方法もあります。この際、手紙を同封し、遅くなったことへのお詫びと感謝の気持ちを伝えるのが望ましいです。

※ただし、一部の宗派やお寺では「現金の郵送は避けるように」とされている場合もあるため、事前に確認することが大切です。

このように、葬儀のお布施は当日に渡すのが基本ですが、事情がある場合は後日お渡しすることもできます。大切なのは、形式にこだわるよりも、僧侶に対する感謝の気持ちを丁寧に伝えることです。

喪服のマナーが心配な方は、見た目の整え方をチェックしましょう。

➡喪服上下がバラバラのときの見た目を整える方法

お布施を渡す際に注意したいマナーと作法

お布施は単なる金銭のやり取りではなく、仏教における「施し」の精神に基づくものです。そのため、渡す際には相応のマナーや作法を守ることが求められます。適切な渡し方を知っておくことで、失礼のないように対応できます。

一般的には白無地の封筒を使用し、表書きには「御布施」と記します。水引は不要ですが、宗派によっては異なる場合があるため、事前に確認するとよいでしょう。

もし切手盆がない場合は、ふくさの上に置いた状態で両手で丁寧に渡すとよいでしょう。渡す際の姿勢や言葉遣いも重要です。

直接僧侶の手にお布施を渡すのではなく、テーブルや盆の上に置いて「本日はよろしくお願いいたします。僅かではございますが、お納めください。」と一言添えると、丁寧な印象になります。

また、香典のように「お布施の金額を明かすこと」はしないのが一般的です。お布施は感謝の気持ちを示すものであり、あくまで僧侶の読経や法要に対する敬意を表すものだからです。このため、封筒の中に金額を記載した紙を入れたり、「〇〇円入っています」と伝えたりする必要はありません。

参照:一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 冠婚葬祭マナー (2024年10月24日)

葬儀での席順なども踏まえて丁寧な対応を心がけたい方はこちら。

➡【葬儀の席順】嫁の位置が持つ意味と配慮

渡しそびれた場合はどうすればよいのか?

葬儀の当日は慌ただしく、予定していたお布施を渡しそびれてしまうこともあります。しかし、そのままにしておくのではなく、適切な対応を取ることで、失礼のない形でお布施を渡すことができます。まず、渡しそびれたことに気づいたら、できるだけ早めにお寺へ連絡を入れることが大切です。

「葬儀の際にお布施をお渡しするタイミングを逃してしまいましたので、改めて伺いたいのですが、ご都合はいかがでしょうか?」

と一言添えて、訪問の日時を調整しましょう。事前に連絡をしておけば、突然訪れるよりも丁寧な対応となります。訪問時には、お布施を改めて用意し、ふくさに包んで持参します。

そして、僧侶にお会いした際には「葬儀では大変お世話になりました。本来当日にお渡しすべきところ、失礼してしまいました。僅かですがお納めください。」

といった言葉を添えて渡すのが適切です。

このように、お布施を渡しそびれた場合でも、後日改めて丁寧に対応すれば問題ありません。重要なのは、遅れたことを申し訳なく思う気持ちを伝え、感謝の意を示すことです。焦らず、落ち着いて対処することで、失礼のない形でお布施をお渡しできます。

「お布施は主に僧侶に対する謝礼としての意味を持ちますが、戒名不要を選択した場合、お布施を省略することも可能です。」

➡ 【葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法】

葬儀のお布施の金額や渡し方のマナーを確認しよう

- どのくらいの金額を包めばよいのか?相場を解説

- 地域や家柄による違いはあるのか?

- お布施の渡し方で失礼があると、お寺との関係が悪くなる?

- 御車代・御膳料とは?必要な場合と金額の目安

- 正しいお布施袋の選び方や表書きの書き方

- 最小限の金額で失礼のない方法とは?

どのくらいの金額を包めばよいのか?相場を解説

| 項目 | 金額の相場 | 説明 |

|---|---|---|

| お布施(読経料) | 20,000円~50,000円 | 通夜や葬儀、火葬の際に僧侶に読経を依頼した際の謝礼。地域や宗派によって異なる。 |

| お布施(初七日法要含む) | 50,000円~100,000円 | 初七日法要までを含めた場合の相場。 |

| 御車代 | 5,000円~10,000円 | 僧侶が遠方から来る場合の交通費として渡す。 |

| 御膳料 | 5,000円~20,000円 | 僧侶に食事を提供しない場合の代わりに渡す。 |

お布施の金額は決まった額があるわけではなく、地域やお寺、宗派によって異なります。ただし、一般的な相場は存在するため、あくまでも目安として知っておくと安心です。

どのくらいの金額を包めばよいか悩んだ場合は、葬儀社やお寺に直接相談するのも一つの方法です。「一般的にどのくらいが適切でしょうか?」と尋ねれば、目安を教えてもらえることが多いため、不安を解消できます。

お布施の金額に厳格な決まりはありませんが、相場を参考にしながら無理のない範囲で誠意を込めて包むことが重要です。

「お布施の金額は、地域や寺院によって異なりますが、一般的な相場を知っておくと安心ですね。また、直葬を選択する場合は、お布施自体を不要とするケースもあります。詳しくは 『直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法』もご覧ください。

地域や家柄による違いはあるのか?

お布施の金額や渡し方には、地域や家柄による違いが見られることがあります。これは、歴史的な背景や地域ごとの風習、お寺との関係性が影響しているためです。

まず、地域による違いについてですが、大都市圏と地方では、お布施の相場に差があることが一般的です。

例えば、都市部ではお布施の相場がやや高くなる傾向があります。一方で、地方では昔からの慣習が根強く残っており、葬儀に関する費用全般が比較的抑えられることが多いです。これは、地域ごとの経済事情や、お寺との付き合い方の違いが影響しているためです。

また、家柄によっても、お布施の額や対応が異なる場合があります。代々お寺と深い関係を築いている家では、特別な配慮をもってお布施を用意することもあります。例えば、菩提寺との関係が長い家庭では、一般的な相場よりも高めの金額を包むことが多く、定期的な寄付や寺院の維持費を負担するケースもあります。逆に家柄による影響を受けない家庭では、相場に沿った金額を包むのが一般的です。

なお、地域や家柄による違いを気にしすぎる必要はありません。

相場や慣習を参考にしつつ、心を込めて準備することで、適切な形でお布施をお渡しできるでしょう。

親しい友人に訃報を知らせる際の注意点も押さえておきましょう。

➡【危篤】病院からの連絡を夜中に受けた際の正しい対処法

お布施の渡し方で失礼があると、お寺との関係が悪くなる?

お布施は僧侶への感謝を表す大切なものですが、渡し方に配慮が足りないと、相手に失礼な印象を与えてしまうことがあります。しかし、適切なマナーを守れば、お寺との関係が悪くなることはありません。大切なのは、敬意をもって正しくお布施をお渡しすることです。

お寺によってはそこまで厳格ではない場合もありますが、最低限、封筒に入れて丁寧に渡すことが重要です。さらに、お布施を渡す際の言葉遣いにも注意が必要です。

金銭のやり取りをするわけではないため、「お支払い」「料金」「代金」などの表現は避け、「本日はお世話になります。僅かですがお納めください。」といった謙虚な言葉を添えるのが適切です。必要以上に形式ばる必要はありませんが、感謝の気持ちをしっかり伝えることが大切です。

重要なのは、お寺との関係を大切にし、失礼のないよう心を配ることです。僧侶も人間ですので、多少のマナー違反があったからといって、すぐに関係が悪化することはありません。分からないことがあれば事前に相談し、適切な対応を心がけることが大切です。

葬儀の簡略化に伴い感謝の伝え方も柔軟に対応が必要です。

➡葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法

御車代・御膳料とは?必要な場合と金額の目安

お布施とは別に、葬儀や法要の際に「御車代」や「御膳料」を用意することがあります。これらは必ずしも必要なものではありませんが、状況によってはお渡しするのがマナーとされています。それぞれの意味や必要な場面、相場について理解しておくと、適切な対応ができます。

御車代とは?

御車代とは、僧侶が遠方からお越しになる場合にお渡しする交通費のようなものです。お寺が近く、僧侶が自ら歩いて来られるような場合には不要ですが、車や公共交通機関を利用して移動される場合には、御車代を包むのが一般的です。特に、葬儀社を通じて僧侶を手配した場合は、交通費を考慮してお渡しすることが多くなります。

御車代の相場は地域によって異なりますが、一般的には5,000円~10,000円程度が目安とされています。僧侶がタクシーや電車を利用される場合には、その実費を考慮して金額を決めるとよいでしょう。

御膳料とは?

御膳料は、本来であれば僧侶に食事を提供する代わりにお渡しする金銭のことです。葬儀後や法要の後には精進落とし(会食)が行われますが、僧侶が食事に参加せずに帰られる場合には、その分の食事代として御膳料をお包みします。

御膳料の相場は5,000円~20,000円程度ですが、食事のグレードや地域によって異なります。高級な料亭で会食を行う場合は、少し高めの金額を包むこともあります。一方で、僧侶が会食に参加される場合は御膳料は不要です。

御車代・御膳料を用意する際の注意点

お布施と同様に、御車代・御膳料も封筒に入れてお渡しします。白無地の封筒を使い、それぞれ表書きを「御車代」「御膳料」と記載するのが一般的です。お布施と混同しないよう、封筒のサイズやデザインを変えると分かりやすくなります。

必ずしも用意しなければならないわけではありませんが、僧侶への配慮として準備しておくと、失礼がなく安心です。事前に葬儀社やお寺に確認し、必要に応じて適切な額を包むようにしましょう。

香典をいただいていない場合でも、挨拶は大切にしたいですね。

➡通夜振る舞いをしない時のマナーと代替案を徹底解説

正しいお布施袋の選び方や表書きの書き方

お布施を包む封筒には、いくつかの種類があります。正しい選び方を理解し、適切な表書きを記入することで、マナーに沿った形でお布施をお渡しできます。

お布施袋の選び方

お布施を包む封筒には、基本的に「白無地の封筒」を使用します。

正式なものとしては、「奉書紙(白い和紙)」で包む方法もありますが、近年では市販の「お布施袋」を使用することが一般的になっています。

表書きの書き方

封筒の表書きには、毛筆や筆ペンを使って「御布施」と記入します。「御仏前」と混同しないよう注意が必要です。宗派によっては「御回向料(ごえこうりょう)」や「御香資(ごこうし)」と書く場合もありますが、特に指定がない限り「御布施」が一般的です。

封筒の裏面には、**施主の名前(喪主や家族の代表者の氏名)**を記入します。住所や金額を記載するかどうかはお寺の慣例によりますが、特に決まりはないため、迷った場合は記入せずとも問題ありません。

お布施袋の選び方や表書きのマナーを守ることで、丁寧な印象を与えることができます。事前に確認し、適切な形で準備を進めることが大切です。

「お布施の金額や渡し方に悩む方の中には、そもそも葬儀を行わずに『戒名無用』の選択を検討する人もいます。現代の新しい葬送方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。」

➡ 【葬式不要・戒名無用を選ぶ理由と現代の新しい葬送方法】

最小限の金額で失礼のない方法とは?

お布施は僧侶への感謝の気持ちを表すものであり、決まった金額が存在するわけではありません。ただし、あまりにも少額では失礼にならないかと不安に思う方もいるでしょう。一方で、葬儀にはさまざまな費用がかかるため、できるだけ金額を抑えたいと考えるのも自然なことです。ここでは、最小限の金額で失礼にならない方法について解説します。

1. 一般的なお布施の相場を知る

お布施の相場は、地域や宗派、お寺との関係性によって異なりますが、一般的には以下のような金額が目安とされています。

- 葬儀(通夜・告別式)のお布施:5万円~20万円

- 四十九日法要のお布施:3万円~10万円

- 年忌法要のお布施:1万円~5万円

この相場を考慮しつつ、お布施の金額を決めるとよいでしょう。

2. 最小限の金額で済ませる方法

費用を抑えつつも失礼のない金額にするためには、以下の点に気をつけることが大切です。

- 戒名料を含めるかどうか:僧侶に戒名を授かる場合、別途「戒名料」が発生することがあります。戒名の位によって金額が異なるため、必要最小限のランク(位)を選ぶと費用を抑えることができます。

- 御車代・御膳料を確認する:遠方から僧侶を招く場合は「御車代(5,000円~1万円)」、会食に参加しない場合は「御膳料(5,000円~1万円)」を渡すのが一般的ですが、僧侶が辞退するケースもあります。事前に確認し、不要であれば省略しても問題ありません。

- 相場の下限を参考にする:お布施は多めに包むことが一般的ですが、金額に余裕がない場合は相場の下限(例:5万円の相場なら5万円)を参考にし、それ以下にしないことが無難です。

3. 失礼にならない工夫

金額を抑えつつも、丁寧な印象を与えるには、いくつかのポイントがあります。

- 封筒や表書きをきちんと整える:たとえ金額が少なくても、お布施袋を用意し、表書きを正しく記入することで、誠意を伝えることができます。

- お礼の言葉を添える:「僅かですが、どうぞお納めください」といった一言を添えることで、少額であっても感謝の気持ちを伝えることができます。

- 事前にお寺に相談する:事情がある場合は、率直にお寺に相談してもよいでしょう。お寺側も無理のない範囲での対応を考慮してくれることが多いため、相談することで適切な金額がわかることもあります。

「近年、直葬を選ぶ人も増えています。直葬ではお坊さんを呼ばないケースもあるため、お布施をどうするか迷う方もいるでしょう。直葬の際のお布施や納骨については、以下の記事で詳しく解説しています。」

➡ 【直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法】

「よくある質問(FAQ)」

お布施の渡し方については、宗派や地域の慣習によって異なるため、「いつ」「どのように」渡せばよいのか迷う方も多いのではないでしょうか?

そこで、本記事では 葬儀のお布施に関するよくある質問 をまとめました。

事前にマナーを把握しておくことで、当日スムーズに対応できるようになりますので、ぜひ参考にしてください。

Q. 直葬を選んだ場合、お布施は必要ですか?

A.

直葬では、僧侶を呼ばないことが多いため、お布施が不要となる場合が多いです。直葬の詳細については 『直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法』をご覧ください。

Q. お布施は誰が渡すのが正しいですか?

A.

通常、お布施は 喪主 または 遺族の代表者 が渡すのが一般的です。しかし、代理で親族が渡す場合もあります。その際は、マナーとして喪主からの一言を添えるとより丁寧です。

また、葬儀の流れについて詳しく知りたい方は 『お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド』をご覧ください。

Q. お布施の金額はどうやって決めるべきですか?

A.

「お布施の金額お気持ちで」とは言っても、宗派や地域、寺院との関係性 によって目安は異なりますが、一般的な相場は 5万円~20万円 ほどです。また、直葬や戒名不要の葬儀を選んだ場合、お布施が不要になることもあります。詳しくは 『直葬でお坊さんを呼ばない際のトラブル回避と納骨方法』をご覧ください。

Q. お布施はのし袋に入れるべきですか?

A.

はい、お布施は 白い封筒または水引のない奉書紙で包む のが正式なマナーです。のし袋を使用する場合は、黒白または双銀の水引が適切です。また、お布施の表書きや包み方について知りたい方は、『不祝儀袋をダイソーで選んでも失礼にならない知識』も参考にしてみてください。

Q. お布施を渡すときに一言添えるべきですか?

A.お布施を渡す際は、黙って手渡すのではなく、「本日はよろしくお願いいたします」「お世話になります」 などの一言を添えると丁寧です。また、葬儀の場面ごとの適切な挨拶について詳しく知りたい方は、『精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ』も合わせてご覧ください。

葬儀 お布施はいつ 渡すの正しいのか?タイミングとマナー

記事のポイントをまとめます。

- お布施は僧侶への感謝を示す仏教的な「施し」

- 読経前または読経後に渡すのが一般的なタイミング

- お布施の金額は地域や宗派によって異なる

- 渡し方を誤ると僧侶に失礼になるため注意が必要

- ふくさに包み、切手盆を使用して渡すのが正式な作法

- お布施は白無地の封筒または奉書紙に包む

- 表書きは「御布施」と記し、毛筆や筆ペンを使用する

- 御車代や御膳料を別途用意する場合がある

- 遠方から僧侶を呼ぶ場合は御車代を渡すことが望ましい

- 食事を提供しない場合は御膳料を渡すのが一般的

- お布施を渡しそびれた場合は、後日お寺に訪れて渡す

- 直接訪問できない場合は現金書留で送ることも可能

- 宗派ごとにお布施の意味や扱い方が異なることがある

- 最小限の金額で済ませたい場合は葬儀社やお寺に相談するとよい

- 大切なのは、金額よりも感謝の気持ちを込めて渡すこと