葬儀後のねぎらいメールを友達に送る時の例文と配慮すべき点

葬儀が終わった後、友達へねぎらいのメールを送りたいが、どのような言葉を選べばよいのか迷う人は多い。特に、「お葬式おつかれさまでした」という表現が適切なのか、不安に感じることもあるだろう。また、喪主にメールを送る場合、どのような出だしがふさわしいのか、葬儀に参列した友人にどんな言葉をかければよいのかも悩みどころです。

葬儀後のメールは、相手の気持ちを考慮しながら慎重に送ることが大切だ。適切な言葉を選ぶことで、相手に寄り添いながら思いやりのあるメッセージを伝えることができる。本記事を参考に、適切な言葉遣いを身につけよう。

葬儀後に友達へねぎらいのメールを送る際の基本ルール

- 「お葬式おつかれさまでした」はおかしいのか?

- 喪主にメールを送る場合の出だしの言葉

- 葬儀に参列した友人にかける言葉は?

- 短いお悔やみの言葉は?

- LINEでお悔やみを伝える例文は?

「お葬式おつかれさまでした」はおかしいのか?

「お葬式おつかれさまでした」という言葉は、一見すると葬儀を終えた人への労いの言葉のように思えます。しかし、弔事におけるマナーとしては適切な表現ではありません。

これは、葬儀は単なる作業や業務ではなく、故人を偲び、敬意を表する場であるため、「おつかれさま」という表現が軽々しく聞こえてしまうからです。

この表現が適切でない理由の一つは、「おつかれさま」が本来、仕事やイベントなどの活動を終えた人に対する労いの言葉であることにあります。例えば、仕事を終えた同僚や、運動会を終えた参加者に対して使う分には自然ですが、葬儀の場合、遺族は愛する人を失ったばかりであり、深い悲しみの中にいることが考えられます。

では、どのような言葉が適切なのでしょうか。まず、故人への哀悼の意を示す言葉を述べるのが基本です。

- 「このたびはご愁傷様でございます」

- 「心よりお悔やみ申し上げます」

といった表現が適切でしょう。そのうえで、遺族の体調を気遣う言葉を添えるのが望ましいです。

- 「お疲れが出ませんよう、ご自愛ください」

- 「どうか無理をなさらずお身体を大切になさってください」

などが、より配慮のある言葉遣いになります。

また、葬儀の場で直接遺族に声をかける際にも、「おつかれさまでした」は避け、「大変でしたね」「いろいろとお忙しかったことと思います」などの表現がより適しています。相手がどのような心境にあるのかを想像し、適切な言葉を選ぶことが重要です。

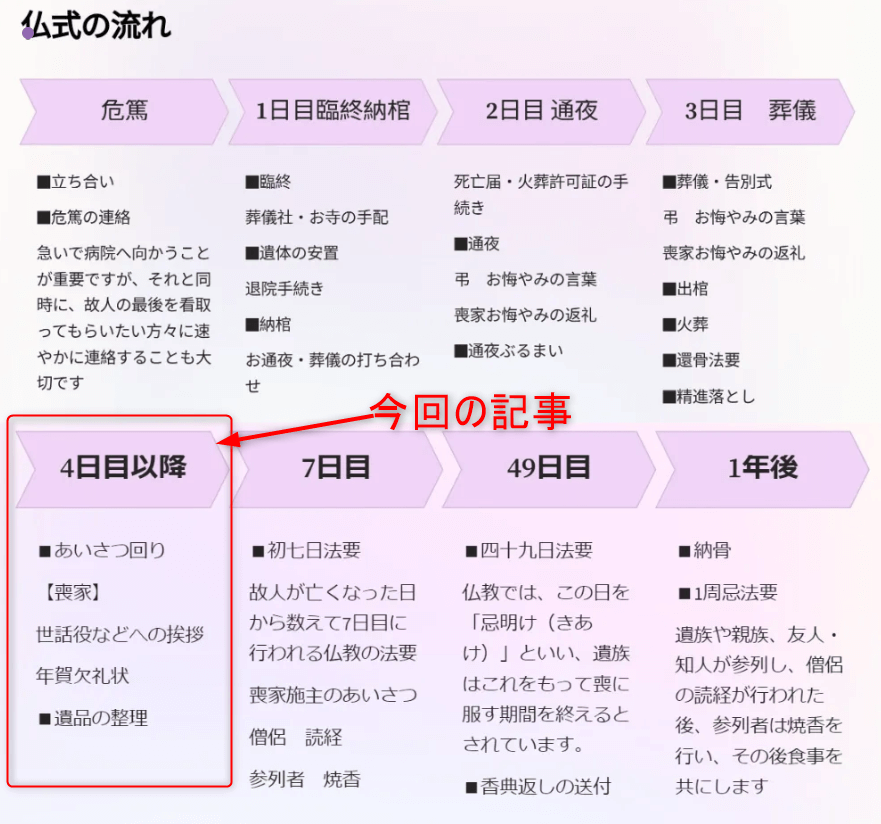

「メールでのねぎらいも含め、葬儀全体の流れや遺族としての立ち振る舞いについても理解しておきたいという方は、葬儀の全体像をまとめたこちらの記事も参考になります。」➡ お葬式の流れと喪家の重要な役割まとめガイド

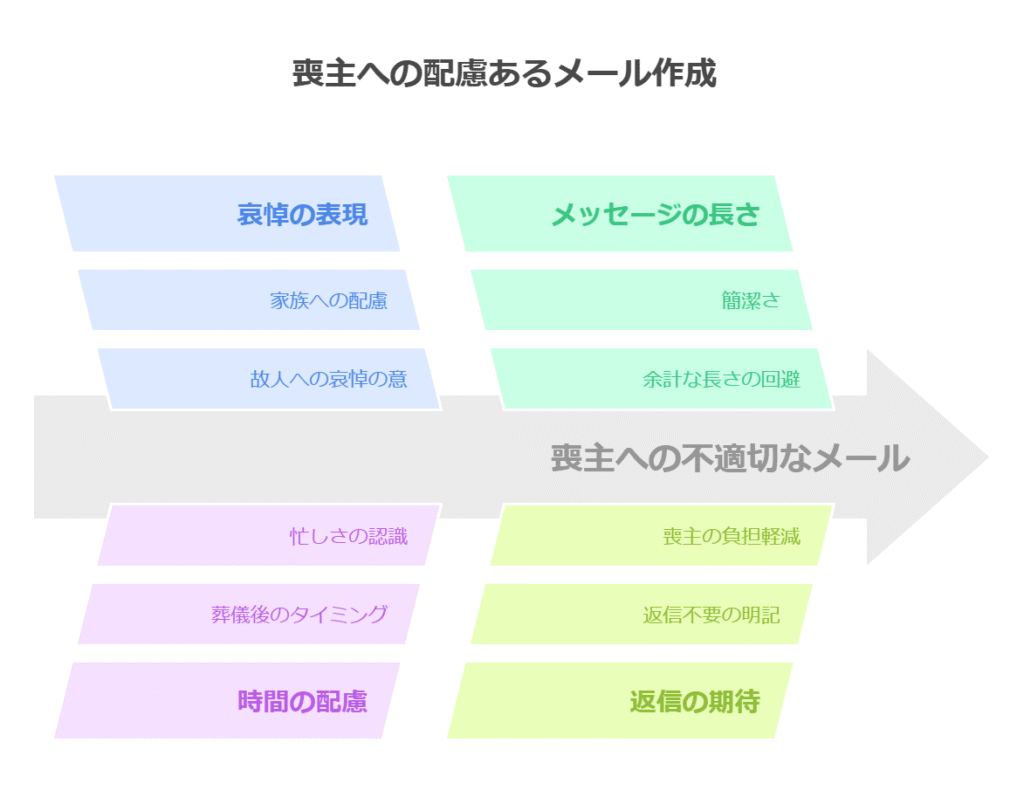

喪主にメールを送る場合の出だしの言葉

喪主にメールを送る際は、最初の一文が特に重要です。葬儀後の喪主は、精神的にも肉体的にも大きな負担を抱えているため、できるだけ簡潔で心のこもった表現を心掛ける必要があります。メールの出だしでは、まず故人への哀悼の意を示す言葉を入れましょう。

「このたびは、〇〇様のご逝去に際し、謹んでお悔やみ申し上げます」や「ご家族皆様のお悲しみはいかばかりかと拝察いたします」などが適切です。

喪主は葬儀の準備や手続きで忙しく、気持ちも落ち着かない状態にあるため、形式的であっても礼儀正しく、丁寧な表現を選ぶことが大切です。続いて、喪主の負担を軽減するような配慮の言葉を添えましょう。

例えば、「葬儀の準備や手続きでお疲れのことと存じます。どうかお身体を大切になさってください」や「何かお手伝いできることがございましたら、遠慮なくお知らせください」

といった言葉が適しています。喪主は多くの弔問客や関係者とやり取りをしなければならないため、過度に長い文章や返信を求める内容は控えたほうが良いでしょう。

葬儀直後の喪主は、心身ともに疲れ切っていることが多く、メールへの返信にまで気を回す余裕がない場合があるからです。送るタイミングにも注意が必要です。

このように、喪主に送るメールの出だしは、哀悼の意を示す言葉を基本とし、相手の負担にならないよう配慮することが重要です。誤った言葉を使わないよう気をつけつつ、心のこもったメッセージを送ることを心掛けましょう。

「葬儀後の感謝を伝える方法として、食事の場で挨拶するのも一般的です。詳しい例文については、以下の記事をご参照ください。」

➡ 【精進落としの挨拶が簡単にできる!汎用例文まとめ】

葬儀に参列した友人にかける言葉は?

葬儀に参列した友人にかける言葉は、故人への哀悼の意を示しつつ、参列してくれたことへの感謝を伝える内容にすることが大切です。特に、喪主や遺族ではなく、友人同士での会話であれば、過度に形式張った言葉よりも、自然な表現を心掛けると良いでしょう。

まず、葬儀に足を運んでくれたことに対して「来てくれてありがとう」「忙しい中、足を運んでくれて本当にありがとう」などと感謝の気持ちを伝えることが基本となります。

葬儀は遺族だけでなく、参列者にとっても精神的な負担がかかる場面です。そうした中で、故人を偲ぶために時間を割いてくれたことへの感謝を示すことは、友人関係をより深めるきっかけにもなります。次に、故人との思い出を振り返る言葉を添えるのも適切です。

例えば、「〇〇さん(故人)もきっと喜んでいると思う」「一緒に過ごした時間を思い出して、改めて感謝の気持ちが湧いてきた」などの表現は、故人を偲ぶ気持ちを共有する形となり、互いに心を通わせる助けになります。

また、葬儀後は参列した友人自身も疲れや気持ちの整理が必要になることがあるため、「疲れていない?」「気を張り詰めていたと思うから、しっかり休んでね」といった労いの言葉をかけることも大切です。

特に、故人と深い関係があった友人に対しては、無理に励ますよりも、気持ちに寄り添う姿勢を示すほうが良いでしょう。

このように、葬儀に参列した友人にかける言葉は、参列してくれたことへの感謝と、故人を偲ぶ気持ちを共有することを基本にしつつ、相手の心情に配慮した言葉選びをすることが重要となります。

「葬儀後にお世話になった方々への感謝を伝える際、職場復帰時の挨拶にも気を配ると好印象につながります。特に、忌引き明けの第一声は重要です。

➡ 【忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点

短いお悔やみの言葉は?

短いお悔やみの言葉を選ぶ際は、相手の気持ちに配慮しつつ、簡潔で心のこもった表現を心掛けることが大切です。お悔やみの言葉は、遺族の悲しみを和らげるものではなく、故人を偲び、相手を気遣う気持ちを伝えるものです。そのため、過度な表現や慰めの言葉よりも、形式的でありながらも誠実な言葉を選ぶことが重要となります。

例えば、以下のような言葉が適切です。

- 「このたびはご愁傷様でございます。」

- 「心よりお悔やみ申し上げます。」

- 「突然のことで言葉もありません。心からお悔やみ申し上げます。」

- 「〇〇様のご冥福を心よりお祈りいたします。」

- 「ご家族の皆様のご心痛をお察し申し上げます。」

このように、短いながらも敬意を込めた表現を選ぶことで、相手に失礼のない形でお悔やみの気持ちを伝えることができます。

また、カジュアルな関係性の相手には、もう少し自然な言葉でも問題ありません。

例えば、友人や親しい関係の相手には以下のような言葉が適しています。

- 「突然のことで驚きました。心よりお悔やみ申し上げます。」

- 「大変なときだと思うけど、どうか無理をしないでね。」

- 「〇〇さん(故人)との思い出は私の中にずっと残ります。」

短いお悔やみの言葉を選ぶ際には、相手の立場や関係性を考え、適切な表現を選ぶことが大切です。

「友人や親戚へのねぎらいメールを送る際、葬儀当日の配慮や席順などもふまえた上で文章を整えるとより丁寧です。葬儀における席順の基礎を確認したい方はこちらへどうぞ。」➡ 葬儀の席順と嫁の位置が持つ意味と配慮

LINEでお悔やみを伝える例文は?

LINEでお悔やみの言葉を伝える場合、メールや直接会って伝えるよりも簡潔にすることが望ましいです。LINEは日常的なコミュニケーションツールであるため、長文を送ると相手に負担をかけることになります。そのため要点を押さえた短めの文章を心掛けましょう。

また、LINEは手軽に送れる分、軽い印象を与えがちです。そのため、できるだけ丁寧な言葉遣いを意識し、スタンプや絵文字は避けるようにしましょう。以下、状況に応じた例文を紹介します。

形式的に伝えたい場合

- 「このたびはご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます。」

- 「突然のことで驚きました。〇〇様のご冥福をお祈りいたします。」

友人や親しい関係の相手へ

- 「大変だったね。〇〇さん(故人)も天国で見守ってくれていると思うよ。」

- 「無理をしないで、何かあったらいつでも連絡してね。」

遺族や喪主に対する配慮を含める場合

- 「ご家族の皆様も大変な時かと思います。お疲れが出ませんよう、ご自愛ください。」

- 「忙しいと思うので、返信は気にしないでくださいね。」

LINEでは、できるだけ簡潔かつ相手に負担をかけない言葉を選ぶことがポイントです。

「喪中の際、LINEでメールを送るのも適切です。状況に応じて使い分けることが大切です。」

➡【喪中】ライン(LINE)でのひとこと 適切な表現と気を遣わせない伝え方

葬儀後に友達へねぎらいのメールを送る際の例文と注意点

- 葬儀後のねぎらいのメールの例文は?

- 友達へのお悔やみLINEでの適切な送り方

- ねぎらいの言葉 例文

- 親族に対する配慮

- 友達への適切な表現

- 上司にメールを送る際の注意点

葬儀後のねぎらいのメールの例文は?

葬儀後にねぎらいのメールを送る際は、まず遺族の負担にならないよう簡潔で心のこもった内容にすることが重要です。葬儀を終えたばかりの遺族は、肉体的にも精神的にも大きな疲れを抱えているため、長文のメールや返信を求めるような内容は避けるべきです。

メールの基本構成として、以下のような流れが望ましいでしょう。

- お悔やみの言葉を述べる

- 「このたびはご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます。」

- 「〇〇様のご逝去を知り、大変驚いております。謹んでお悔やみ申し上げます。」

- 葬儀の労をねぎらう

- 「葬儀の準備や諸々のお手続きでお疲れが出ていないか心配です。」

- 「お忙しい中、さまざまなご対応をされていたことと思います。どうか少しでもご自身の時間を大切になさってください。」

- 相手の健康を気遣う

- 「寒い日が続いておりますので、お体には十分お気をつけください。」

- 「くれぐれもご無理なさらず、お身体を大切になさってください。」

- 返信を気にしなくてよいことを伝える

- 「お忙しいと思いますので、返信は気にしないでください。」

- 「ご負担にならないよう、どうかお気を楽にしてください。」

【メール例文】

件名: お悔やみ申し上げます

本文:

〇〇様

このたびはご愁傷様でございます。〇〇様のご逝去を知り、大変驚いております。謹んでお悔やみ申し上げます。

葬儀の準備や諸手続きをはじめ、ご家族の皆様も大変な日々を過ごされたことと思います。どうかお疲れが出ませんよう、ご自愛くださいませ。

寒い日が続いておりますので、体調を崩されませんようお気をつけください。何かお手伝いできることがございましたら、遠慮なくお知らせください。

このメールへのお返事はお気になさらず、ご自身の時間を優先してください。

心よりお悔やみ申し上げます。

〇〇(自分の名前)

葬儀後のねぎらいのメールは、過度に踏み込んだ表現を避けつつ、相手の気持ちに寄り添うことが大切です。できるだけ簡潔にまとめながらも、相手の負担にならないような言葉遣いを心掛けましょう。

「お礼のメールを送るだけでなく、葬儀後に必要な手続きも忘れずに行いましょう。手続きの一覧については、こちらの記事をご参照ください。」

➡ 【親が亡くなったらすることリストと必要な手続き一覧】

友達へのお悔やみLINEでの適切な送り方

友人にLINEでお悔やみの言葉を送る際には、相手の心情を最優先に考えることが大切です。葬儀直後は精神的にも肉体的にも負担が大きいため、返信を急かすような内容は避け、シンプルかつ温かみのある言葉を選ぶようにしましょう。また、LINEは気軽に使えるツールである分、カジュアルな言葉遣いになりがちですが、お悔やみのメッセージでは敬意を忘れず、落ち着いた表現を心掛ける必要があります。

まず、最初に伝えるべきなのは「お悔やみの言葉」です。たとえば以下のような表現が適しています。

- 「突然のことで驚きました。心よりお悔やみ申し上げます。」

- 「お辛いと思います。どうか無理をしないでください。」

- 「〇〇さん(故人)のご冥福を心よりお祈りします。」

次に、相手の状況を考慮しつつ、気遣いの言葉を添えると良いでしょう。例えば、葬儀の準備やその後の手続きで疲れていることを考え、「忙しいと思うので、返信は気にしないでね。」と加えると、相手にとって負担の少ないメッセージになります。また、親しい友人であれば、「落ち着いたら、いつでも話を聞くよ。」といった一文を添えることで、相手が気持ちを落ち着かせたときに連絡しやすくなります。

シンプルなテキストのみで送ることで、誠実な気持ちが伝わりやすくなります。

このように、友人へのLINEでのお悔やみメッセージは、簡潔ながらも心を込めて、相手の負担にならない形で送ることが適切です。

メール以外にも手紙で感謝を伝えたいときは、お悔やみ状の文例も参考になります。➡短いお悔やみ状の例文と注意すべきポイント

ねぎらいの言葉 例文

葬儀後のねぎらいの言葉を伝える際には、相手が多忙であることや心労が重なっていることを踏まえ、簡潔かつ気遣いのある言葉を選ぶことが大切です。お悔やみの言葉と同様に、相手に余計な負担をかけないよう、無理に励ましたり、長文を送ったりすることは避けたほうが良いでしょう。以下、状況別のねぎらいの言葉の例文を紹介します。

一般的なねぎらいの言葉

- 「葬儀の準備など、大変だったと思います。少しでも休める時間が取れますように。」

- 「ご遺族の皆様もお疲れが出ていることと思います。どうかお体を大切になさってください。」

- 「気が張っていたことと思います。無理せず、少しずつでもご自愛ください。」

親しい友人へのねぎらいの言葉

- 「本当に大変だったと思う。心も体も疲れていると思うから、無理しすぎないでね。」

- 「手続きなどで忙しいと思うけど、何かあればいつでも連絡してね。」

- 「ひとまず一区切りついたと思うけど、疲れが出ないようにしてね。」

職場関係や少し距離のある相手へのねぎらいの言葉

- 「お忙しい中、いろいろと対応されてお疲れだったことと思います。どうかお身体を大切になさってください。」

- 「慌ただしい日々を過ごされたことと思います。少しでも休息の時間が取れるよう願っております。」

- 「このたびは大変なことでしたね。くれぐれもお疲れが出ませんように。」

ねぎらいの言葉を伝える際は、相手がどのような状況にあるかを考え、無理に励ましたり、すぐに元気を出すことを促したりしないように注意しましょう。葬儀後は気が張っていることが多く、心身ともに疲れやすい時期です。そのため、「お疲れ様でした」という言葉を使うよりも、相手を思いやる表現を選ぶことが大切です。

忌中の過ごし方についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。➡忌中に友達と会うのは非常識?状況別の判断ポイント

親族に対する配慮

葬儀後に親族へねぎらいの言葉を伝える際は、一般的なねぎらいの言葉と比べて、より慎重な言葉選びが求められます。特に、喪主や遺族は故人を送り出したばかりで精神的にも肉体的にも疲れがたまっているため、配慮のない言葉をかけてしまうと、逆に負担になってしまうこともあります。

親族へのねぎらいの言葉では、まず「無理をしないでほしい」「少しでも休んでほしい」という気持ちを込めることが大切です。例えば、次のような表現が適しています。

- 「このたびは大変なことでしたね。どうかご無理なさらず、お体を大切になさってください。」

- 「葬儀の準備や諸手続きで大変だったことと思います。お疲れが出ませんよう、くれぐれもご自愛ください。」

- 「まだまだ気持ちが落ち着かないかもしれませんが、どうか無理をなさらず、お身体を労ってください。」

また、喪主や近しい親族に向けては、労いとともに感謝の気持ちを伝えるのも良いでしょう。

- 「葬儀の際には色々とお心遣いいただき、ありがとうございました。どうか少しでもお休みになれますように。」

- 「大変なご準備だったことと思います。本当にお疲れ様でした。」

ただし、「お疲れ様でした」という言葉は目上の人には不適切とされることがあるため、使う場面には注意が必要です。

このように、葬儀後のねぎらいの言葉は、相手との関係性や立場に応じて使い分けることが重要です。親族に対しては、敬意を払いながら、無理をせずに過ごしてほしいという気遣いの気持ちを伝えることを心掛けましょう。

忌引き明けの挨拶にも配慮することで、より誠意が伝わります。

➡【忌引き明けの声かけ】必要なマナーと職場復帰時の注意点

友達への適切な表現

葬儀後の友人へのねぎらいの言葉は、相手の心情を十分に考慮しつつ、負担にならないよう配慮することが大切です。特に、葬儀を終えたばかりの時期は、精神的にも肉体的にも疲れが溜まっていることが多いため、あまり長いメッセージを送るのではなく、簡潔ながらも気持ちが伝わる言葉を選ぶようにしましょう。例えば、次のような言葉が適しています。

- 「いろいろと大変だったと思うけど、少しは休めているかな?」

- 「忙しい日が続いていたと思うから、体をしっかり休めてね。」

- 「まだ落ち着かないかもしれないけど、無理せずゆっくり過ごしてね。」

また、親しい友人であれば、「何かできることがあれば言ってね」や「話したいことがあれば、いつでも聞くよ」といった言葉を添えるのもよいでしょう。ただし、相手が返信することに負担を感じないよう、「返信は気にしないでね」と伝えておくのも大切です。

一方で、「元気を出して」「早く立ち直って」などの表現は避けたほうがよいでしょう。喪失の悲しみは人それぞれ異なり、時間をかけてゆっくりと受け入れていくものです。そのため、無理に励ますのではなく、「気持ちが落ち着くまで、無理しないでね」といった言葉を選ぶことで、より相手に寄り添ったメッセージになります。

このように、友人へのねぎらいの言葉は、相手の状況を考えながら、シンプルで心のこもった表現を意識するとよいでしょう。

葬儀後、お世話になった方々に感謝の気持ちを伝える手段として、お礼メールや手紙を送る方が多いです。送るタイミングや適切な対処法については、以下の記事をご参照ください。

➡ 年賀欠礼はいつ出すべき?早すぎる・遅れた場合の対処法

上司にメールを送る際の注意点

上司へ葬儀後のねぎらいのメールを送る際には、適切な敬語表現を用いるとともに、相手の心情に十分配慮することが求められます。職場の関係性によっては、形式的な表現のほうが適切な場合もあり、あまりに親しみを込めすぎた言葉や、カジュアルな表現は避けたほうが無難です。

まず、メールの冒頭では、上司のご遺族を気遣う表現を入れるのが基本です。

「このたびはご愁傷様でございます。」のような一文を入れると、弔意が伝わります。ただし、すでに通夜や葬儀の際にお悔やみの言葉を伝えている場合は、繰り返し同じ表現を使わず、「ご葬儀を終えられ、ご心労も多かったことと存じます。」

のように、相手の状況を考慮した言葉に変えるとよいでしょう。次に、ねぎらいの言葉として適切な表現を選ぶことが重要です。

また、メールの最後には、相手の健康を気遣う言葉を添えるとよいでしょう。例えば、以下のような結びの言葉が考えられます。

- 「まだご多忙かと存じますが、どうかご自愛ください。」

- 「ご心痛の中かと思いますが、くれぐれもお身体を大切になさってください。」

このように、上司へのねぎらいのメールでは、適切な敬語表現と相手の状況を踏まえた配慮が必要です。カジュアルな表現は避け、簡潔ながらも相手を気遣う内容を心掛けることが大切です。

葬儀で直接感謝を伝えられなかった方への補足連絡としても有効です。

➡訃報を人づてに聞いた時に控えるべき行動とは

よくある質問

Q1. お礼メールと手紙、どちらが丁寧ですか?

A. メールは手軽ですが、手紙はより丁寧な印象を与えます。特に目上の方には手書きのお悔やみ状が好まれることもあります。

➡ 参照:【短いお悔やみ状の例文と注意点】

Q2. お礼メールを送るタイミングは?

A. 葬儀後1週間以内が目安ですが、遅くなってしまった場合でも感謝を伝えることが大切です。

Q3. 忌引き明けに職場の上司へお礼を伝える方法は?

A. 口頭で簡潔に伝えるのが一般的ですが、職場全体に向けてメールを送るのも一つの方法です。

➡ 参列:【忌引き明けの声かけ】職場復帰時の注意点

葬儀後に友達へねぎらいのメールを送る際のポイント

記事のポイントをまとめます。

- 「お葬式おつかれさまでした」は不適切な表現である

- お悔やみの言葉を最初に述べるのが基本である

- 葬儀の準備や手続きの負担を気遣う表現が望ましい

- 返信を求めない一文を添えると相手の負担が減る

- 「元気を出して」は避け、無理をしないよう伝える

- 友人にはシンプルかつ温かい言葉を選ぶのがよい

- 「大変だったね」など共感を示す言葉が適している

- 長文は避け、簡潔なメールを心掛けるべきである

- 形式的すぎず、相手の状況に寄り添う表現が大切である

- 「落ち着いたら連絡してね」と気遣いを示すとよい

- LINEでは絵文字やスタンプは使わないほうがよい

- 「お疲れ様」は控え、「ご無理なさらず」を使うべきである

- 参列への感謝を伝える場合は「来てくれてありがとう」が適切

- 上司や目上の人には丁寧な敬語表現を用いる

- 相手が話したくなるまで無理に踏み込まないことが重要である

<参照>:一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会 冠婚葬祭マナー (2024年10月24日)

<参照>:お葬式検索.JP[葬儀の流れ](2025年1月24日)